優活健康網

維生素D不足將引發多種慢性病!醫師建議這4招補足維生素D預防身體發炎

2023-06-30

26歲林小姐的生活作息日夜顛倒,加上她追求美白,出門必擦防曬乳,還會以計程車代步,甚至連用餐都仰賴外送平台,深怕曬到太陽。長期下來,體內維生素D濃度已經低至1.9奈克/毫升(建議值為≥30奈克/毫升),導致身體慢性發炎嚴重,也患有如過敏性鼻炎、帶狀皰疹等自體免疫疾病。

夏天來臨有許多人都會擦防曬乳或撐傘來防止太陽照射。

維生素D是人體重要的營養素之一,若長期不足或缺乏,可能影響骨骼肌肉、自體免疫、心血管、皮膚等系統,甚至會增加罹患各類疾病風險,諸如氣喘、癌症、冠狀動脈疾病、憂鬱症、骨質疏鬆、異位性皮膚炎、代謝症候群等,這些疾病都與維生素D不足或缺乏有關。

國人近9成維生素D異常

聯安診所自2015~2022年間,統計8年資料共125292筆數據進行分析。研究發現,高達8成7的民眾皆維生素D不足或缺乏,等於每10人中,幾乎就有近9人維生素D異常。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源進一步以性別分析,發現男性有將近8成5維生素D異常,女性更有將近9成未達建議值,推測是因為女性追求美白、防曬,又沒有額外補充的習慣。其中,又以21~30歲的年輕人為異常之冠,高達9成3不足或缺乏,推測可能與近幾年外送文化發達、室內娛樂盛行有關。

雖然運動風氣的興起讓許多人愛上運動,但還是有高達8~9成的人維生素D不足。

缺乏陽光、保健食品難補充維生素D

為什麼國人維生素D數值普遍未達建議值?鄭乃源分析,最主要是因為身體每日消耗維生素D ,但日常飲食只能補充身體所需的5%~10%,而日曬也僅能補充所需的50%,若想要避免維生素D異常,還是應視情況補充保健食品,才能讓體內維生素D維持建議濃度。

日曬只能補充大約5成左右的維生素D,遠遠不足身體每日所需的量。

鄭乃源補充,維生素D不足或缺乏的情況可以說各國皆然。以美國為例,美國訂定維生素D標準較台灣寬鬆,低於20奈克/毫升才算異常,卻仍有高達42%者未達建議值,尤其皮膚黝黑者,統計數據更高,非裔美國人有將近82%缺乏。另外,即使是陽光照射充足的熱帶地區也有缺乏的現象,一項夏威夷的研究顯示,喜愛戶外運動的衝浪者,也仍有過半的民眾有缺乏情形。

世界各國都有這個問題,即使是陽光照射充足的熱帶地區也有缺乏的現象。

4招補充維生素D

由於維生素D不足或缺乏狀況嚴重,因此各國相當重視其對健康的影響,而以預防醫學的角度來看,維生素D未達建議值,與各類疾病風險息息相關。鄭乃源呼籲,若民眾有不足或缺乏狀況,應盡早補充,降低潛在的健康風險因子。

鄭乃源建議,想有效補充維生素D其實並不難,可把握以下原則:

1.適當日照:陽光是轉換維生素D的重要來源,要留意曝曬時間,建議於每日10:00~14:00,曬至少10~15分鐘,且最好避開正中午的陽光,避免曬傷,並注意玻璃、衣物、防曬乳等物質阻擋,全身至少要有40%的肌膚沐浴在陽光下才能有效補充。

2.多攝取富含維生素D的食物:推薦的「陽光」食物分別是黑木耳、鮭魚、秋刀魚、乾香菇、鯖魚、鴨肉、新鮮香菇、豬肝。

3.適量補充保健食品:推薦選擇D3形式的維生素D保健食品,也可選擇添加維生素K的複方劑型,有助鈣質吸收、強化骨骼。

4.定期檢測:除了每年健檢時建議將維生素D檢測納入自身健檢項目中外,也建議有定期補充維生素D保健食品者,每3~6個月進行回測,才能第一線掌握身體健康狀況,了解補充成效。

補充維生素D除了保健品的補充之外,還可以透過日常生活來進行補充。

鄭乃源提醒,儘管日照為維生素D的重要來源,然而多數民眾的工作場域都在室內,難以曬到太陽,加之從飲食獲得的補充有限,因此想要避免維生素D不足或缺乏,還是應視情況補充足夠劑量的保健食品。最重要的是要有健康意識,正視自身狀況並積極調整,才能避免疾病,進而更健康。

延伸閱讀:

吃維生素D加劇失智風險?藥師親揭真相:「D有2種」這樣吃才對

補腦變傷腦!國衛院提醒「2種人」長期服用維生素D恐增失智風險

本文獲優活健康網授權轉載。

原文:每天曬太陽也可能「維生素D不足」?醫建議「4招補足」防慢性發炎

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

明碁材料推出防水透氣織物品牌Xpore將專注於戶外機能服裝

2020-11-20

2020年因為COVID-19(新冠肺炎)改變了許多人的生活及運動習慣,有鑑於此,全球偏光片領導品牌明基材料於2020年再次跨足織品領域,推出以環保概念的防水透氣織物品牌Xpore,並攜手中華航空聯名推出全球首款與航空公司合作的機能衣「Xpore時尚隨護帽T」,試必將引發更多跨領域的合作商機。

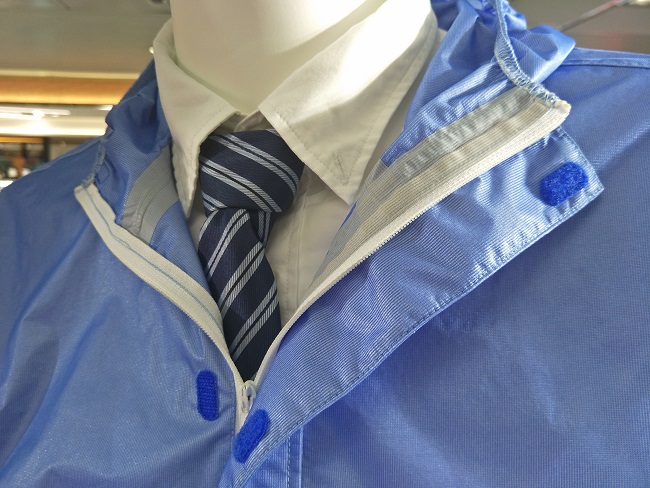

明基材料攜手中華航空聯名推出全球首款與航空公司合作的機能衣「Xpore時尚隨護帽T」。

防水透氣技術

Xpore創新環保防水透氣技術的核心是一層獨特的超薄膜,除了可完全阻擋雨水、讓濕熱汗氣通過外,更可阻隔環境中的有害因子達到真正持久防水防風、並維持穿著時的透氣舒適。秉持企業永續發展與明基材料的綠色承諾,Xpore採用環保無溶劑製程,確保不會產生對環境與人體有害的化學物質。因為能兼顧環保與絕佳機能性的優異表現。

獲得國際大獎

Xpore在2020年全球最大慕尼黑運動用品展 (ISPO Munich)、德國慕尼黑舉行的功能性紡織品展 (PERFORMANCE DAYS) 首次亮相時,立即吸引歐美地區紡織等相關媒體、與全球知名戶外品牌的關注,不但獲得ISPO Textrends Top 10及Performance Award首獎等國際指標性大獎的肯定,也在今年10月底剛剛公布的「2021台灣精品獎」中,再次榮列獲獎名單。

明碁材料在董事長兼執行長陳建志帶領下,推出Xpore環保防水透氣織物品牌將專注於戶外機能服裝應用。

帽T設計巧思

此次與中華航空聯名的Xpore時尚隨護帽T,設計理念來自於旅客的實際需求,在造型剪裁、收納設計、防護機能都有巧思:時尚俐落的連帽衫,不但輕也容易穿脫,能夠輕鬆搭配展現個人品味的各種風格;帽緣、袖口和下擺皆採鬆緊設計,能完整包覆頭部及身體;胸前的大型口袋,方便放入旅行必須的證件及隨身物品,減少取物時的接觸點。此外,貼心設計的口罩耳扣,可避免長時間配戴引起的耳朵疼痛;而為了全面阻隔孔洞縫隙,更在所有縫線處以透明膠條加強阻隔。

貼心設計的口罩耳扣,可避免長時間配戴引起的耳朵疼痛

為了全面阻隔孔洞縫隙,更在所有縫線處以透明膠條加強阻隔。

胸前的大型口袋,方便放入旅行必須的證件及隨身物品減少取物時的接觸點。

Xpore時尚隨護帽T共有粉紅、藍、和銀灰三種款式 (美規尺寸: M、L、XL)每件售價NTD 1800,11月底前在華航eMall購買可享有9折優惠。

Xpore時尚隨護帽T共有粉紅、藍、和銀灰三種款式。

資料提供/明基材料

責任編輯/David

運動星球

2018 SUPER STAR體育表演會 將由10組全國頂尖體育團體合作演出

2018-08-02

已經連續舉辦四年的體育表演會,為9月9日國民體育日系列活動之一,每年接近滿座的觀眾,也代表民眾對多元化的運動展現有高度的期待,今年9月8日「SUPER STAR體育表演會」的節目安排,也於8月2日舉辦「SUPER STAR體育表演會」記者會上宣佈。

2018 SUPER STAR體育表演會,將由10組全國頂尖體育團體合作演出。

在當天記者會現場邀請跑酷演出展現速度與極限的結合與化身為移動的藝術;同時也邀請到近年來興盛的拳擊運動育成高中拳擊隊,現場演示拳擊的基本動作,體現結合力道及平衡感的美學,兩個表演都展現了今年體育表演會蛻變求新的精神。

現場以近年來興盛的拳擊運動做演出,完美的結合力道及平衡感的美學。

透過聲光音效展現不同的風格

體育署表示,今年將運用整個小巨蛋作為舞臺,表演方式不再侷限於平面,將透過出奇不意的表演方式與節目設計驚豔全場,一年一度的體育表演盛會將呈現給觀眾別開生面、全新耳目、刻刻精彩的熱力演出。

體育署高俊雄署長表示,今年將運用整個小巨蛋作為舞臺,表現出與歷年不同的視覺震撼!