優活健康網

久坐造成屁股疼痛或腳麻的問題 有可能是「梨狀肌症候群」在作怪

2024-02-07

41歲劉小姐,右腰以下從臀部到大小腿疼痛已經好幾個禮拜了,且近日疼痛感加劇,連輕觸皮膚都有明顯的痛感,吃止痛藥也無法緩解,活動及翻身轉側都需要小心翼翼,連帶晚上睡眠也受到嚴重影響,她到診間就醫時詢問:「這是不是坐骨神經痛呀?」但經中醫師觸診及理學檢查後發現,判斷主要是「梨狀肌症候群」在作怪,也會出現類似坐骨神經痛的情形。

經常久坐造成屁股疼痛或腳麻的問題,有可能是「梨狀肌症候群」在作怪!

柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰表示,坐骨神經是人體最長、最粗的神經,是由第4、5腰椎及第1、2、3薦椎神經根所組成的一條神經,正常會從骨盆穿過坐骨大孔、深臀肌群,沿著大腿後側到膝膕窩分成脛神經及腓神經,支配小腿、足背和足底,下肢的感覺和運動功能幾乎是由坐骨神經所掌管的。

許益彰指出,在臨床上,坐骨神經痛是指骨刺、腰椎狹窄、椎間盤突出、脊椎滑脫等症狀壓迫到坐骨神經,造成下肢麻木、疼痛甚至無力的症狀;但若坐骨神經受到深臀肌群(梨狀肌、孖肌、閉孔肌、股方肌、近端大腿後肌等)的壓迫,也會出現類似坐骨神經痛的情形發生,其中又以梨狀肌最常見。

梨狀肌症候群常見4症狀

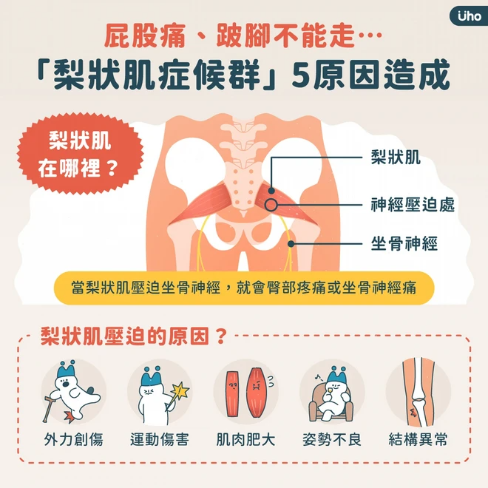

許益彰說明,梨狀肌位於臀部深處,連接薦椎及股骨大轉子,負責髖關節外旋及外展,當這條肌肉壓迫坐骨神經,而出現臀部疼痛或類似坐骨神經痛,即稱為「梨狀肌症候群」(piriformis syndrome),其典型的臨床表現為:

臀部劇烈疼痛,有時疼痛感會放射至大腿後方、小腿後外側

皮膚感覺異常

無法久坐,走路或活動時會讓症狀加重

嚴重者甚至會造成肌肉萎縮、行走不穩

他進一步指出,造成梨狀肌症候群的病因,常見為:受到外力創傷、運動傷害、肌肉肥大、姿勢不良、結構異常等。

根據文獻統計,梨狀肌症候群占所有下背痛或坐骨神經痛的0.3~6%,一般可以透過症狀、病史、理學檢查來診斷,必要時可安排醫學影像、肌電圖等檢查來幫助鑑別診斷。許益彰提到,梨狀肌症候群屬於中醫「傷筋」、「痺症」之範疇,中醫認為筋肉損傷後會造成經脈受阻,使氣血運行不流暢,因而引發疼痛、麻木的情形。

梨狀肌症候群中醫針灸有解

許益彰指出,梨狀肌症候群在中醫治療上,可以透過針灸、傷科手法理筋、中藥內服、藥膏外敷等方法,來達到止痛、消炎、消腫,以及改善微循環並促進組織的修復能力。針灸具有止痛效果,且可以有效緩解肌肉的痙攣,但療效的高低取決於定位的精準度,針對梨狀肌症候群會選擇梨狀肌的起點、止點及肌腹作為施針的治療點。

臨床上也常選取膀胱經及膽經的穴位來疏通經氣,如:秩邊穴、承扶穴、殷門穴、委中穴、還跳穴、風市穴、陽陵泉穴、絕骨穴等,利用現代解剖學的定位,以及傳統經絡學的穴位,互相搭配使用,往往可以取得更好的療效。

另外,許益彰也提醒,中藥的內服及外敷,則需視病程及體質來選用,一般在治療原則上,於急性期會以行氣活血、消腫止痛為主;到了緩解期,則會以益氣養血、改善局部循環為主,可以減少梨狀肌症候群復發的機會。

為了預防梨狀肌症候群的發生,許益彰建議,平常盡量不要久坐及翹二郎腿,並減少坐太矮、太硬的椅子;也應該要養成規律運動的習慣,若突然心血來潮、久久一次的報復性運動,反而容易造成梨狀肌、臀肌、腿肌群的拉傷;而平時運動量大者,除了運動前的暖身,運動後針對臀部肌群按摩及拉筋也很重要。

許益彰表示,梨狀肌症候群治療預後良好,大多數的人在接受保守治療後,都可以獲得滿意的療效,很少需要手術治療;平時也應留意生活作息及姿勢,減輕坐骨神經的壓力,就可避免梨狀肌症候群找上門。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

優活健康網

45歲以上搭捷運、過馬路出現這個行為竟是中年警訊?可透過5個狀況來判別

2024-10-03

倒數3個月,台灣即將邁入超高齡社會,65歲以上人口成長迅速,骨骼與肌肉健康成為中壯年族群的關鍵課題。醫師提出居家「行動力檢測3招」,幫助45歲以上民眾判斷行動力退化徵兆,以及留意骨骼與肌肉流失的風險,建議民眾可以透過「聰明吃」和「健康動」兩大原則,輕鬆提升行動力,確保未來的生活品質。

根據國家發展委員會2013年報告顯示,台灣65歲以上人口比例自1960年的第144名,攀升至2010年的第47名,預計在2060年躍升全球第2名,顯示出台灣人口老化的驚人速度。同時,台灣的平均預期壽命也穩定增長,預計在2060年達到第27名。兩項數據顯示國人「老得快又活得久」,退休年齡也隨之延後。

超高齡社會更應重視行動力

對此,中華民國骨質疏鬆症學會理事長、高雄市立大同醫院骨科主任陳崇桓表示,台灣有76萬50歲以上的民眾應留意骨骼健康。隨著台灣進入超高齡社會,高年齡層的勞動參與率持續上升,中壯年族群若不及早維護行動力,將影響職場表現與生活品質。

「行動力不僅直接影響個人的職場表現與生活品質,如不慎跌倒更恐導致失能、臥床等風險,讓自己與家人落入長照的沉重經濟、心理負擔。」陳崇桓提醒,隨年齡增長,日常應該更加注意行動力保健。

中壯年後當心行動力警訊

陳崇桓說明,骨骼與肌肉是行動力的核心,骨質在30歲達到巔峰後逐漸流失,肌肉量也會40歲後開始下降,因兩者屬於無感退化而可能不自覺。45歲以上民眾可以簡單透過日常生活情境中的「行動力警訊」,檢視自我行動力:

1.過馬路常常來不及

2.逛街出遊時常需要坐下休息

3.搭捷運沒握扶手會站不穩

4.穿鞋時需要扶東西或坐著

5.使用蹲式廁所站起來要費力

若民眾有發生過行動力警訊1、2的情境,表示有體力、活動量減少的狀況,可能加速肌肉流失;如民眾有過行動力警訊3、4、5的經驗,則表示身體核心肌群與平衡感需要強化。陳崇桓解釋,中壯年若有腹部肥胖、脂肪增加的情況,再加上肌肉量不足,恐演變為「肌少型肥胖」,進一步加速骨質流失,增加骨折風險。

陳崇桓分享,過去曾收治一名60歲的職業婦女,家有年邁長輩需要照顧,由於工作繁忙長期疏忽自身的營養攝取狀況,也缺乏運動習慣。某日在公司使用蹲式廁所,起身時雙腳無力不慎跌倒疼痛難耐,到院檢查發現竟是髖關節骨折,也發現婦人骨密度不足。漫長的復健過程使得婦人的家庭與工作受到影響。

行動力3招自我檢測

陳崇桓建議,若懷疑自己有骨密度不足風險,民眾可透過「行動力檢測3招」自評行動力現況:

第1招:靠牆半蹲,能否挺直背部

第2招:站立不屈膝,雙手能否輕鬆碰地

第3招:單腳站立雙手平舉,能否持續10秒不搖晃

若自我檢測出有骨密度流失情形,可進行有氧運動和肌力訓練。一項骨質疏鬆症研究顯示,肌力訓練有助於預防骨鈣流失,也能幫助停經後婦女提升骨骼健康。在家就能利用水瓶進行手臂抬舉增加上肢肌力、或是彈力帶輔助抬腿強化下肢肌群。身體的平衡感也相當重要,如未來不慎失足身體也較能快速反應、以降低身體傷害,日常可以透過太極拳、深蹲來加以訓練。 此外,行動力不足並非全因年紀所致,與生活飲食有關。

陳崇桓提醒,每天應攝取足夠的蛋白質、鈣質與維生素D,維持肌肉與骨骼健康。可參照國健署「我的餐盤」,每餐攝取手掌心大小的豆魚蛋肉類、早晚1杯奶,提升便利性同時維持骨骼健康。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

淺談肌筋膜為何需要伸展

2018-11-16

通常我們只要談到健身大家都會想到使用大重量的槓鈴與啞鈴來做肌力訓練,所以,造成很多人對於肌肉的強化只限於增大肌肉尺寸,但卻忽略了會影響訓練成效的肌筋膜放鬆,這個長久以來都被大家所忽略的名詞,隨著這幾年來許多自我療法及肌肉拉伸的風氣之下,逐漸的被大家所重視。但何謂肌筋膜?為何它會需要伸展呢?

何謂肌筋膜?為何它會需要放鬆呢?

我們身體所有組織均有內外生物膜亦稱被膜,皆為纖維結締組織構成均可稱為筋膜,用比較狹義的名詞來解釋就是肌肉組織內外的生物膜即稱為肌筋膜,肌筋膜是貫穿於全身上下的一層嚴密且緊致的結締組織,位在皮膚之下不只包住肌肉也包住了脂肪、骨骼以及血管,自然組成保護及連貫全身運動系統的重要組織,對身體器官和組織有非常大的影響和作用。

而我們人體的肌肉組織內,只有運動神經沒有感覺神經,但肌筋膜則有感覺神經末梢分佈,肌筋膜不像肌肉受我們人體的意識控制,它只受到張力或化學物質刺激出現收所現象,例如我們長期的姿勢不良或是運動時的肌肉緊繃,就會造成肌纖維的攣縮結節引起筋膜張力變化或部份筋膜產生損傷、炎症或粘連,則會產生運動不協調、僵硬感、疼痛及壓痛等問題,這些都通稱為肌筋膜疼痛。如同,我們常見的一些小毛病,像是背痛、肩肘關節問題、頸椎疼痛、肌肉僵硬、頭痛或是腳後跟骨刺等足部問題,由此可知,肌筋膜皆扮演着重要角色,而肌筋膜又與肌纖維的攣縮結節相聯繫。

如何放鬆筋膜

筋膜放鬆的方式有很多種,常見的有使用滾筒、花生球(以自身體重加壓來回滾動之後放鬆肌筋膜)或是這1-2年常見的電動按摩器都是針對激痛點按壓並適度伸展;當然,有的人也會去給物理治療師或按摩師來做專業的肌筋膜放鬆,接著事後再搭配肌肉伸展運動,都會讓肌肉與筋膜得到很好的放鬆效果。當自我治療時一旦發現酸痛的點,應該「停留」並且持續的在該點進行施壓,嘗試放鬆該肌肉,運用緩慢且深層的呼吸能有助於平靜神經系統,同時放鬆觸發點;每個肌肉群大概花費30-60秒的時間,另外,注意透過轉移身體的重量或增加工具的力量來控制酸痛的程度,只有中重度的按壓才有辦法達到筋膜放鬆的效果。同時,需特別注意!如果有骨折、開放性傷口、骨質疏鬆、深層靜脈阻塞、感覺異常或懷孕等,請避免使用滾筒或花生球等工具來放鬆筋膜。

除了能自行採用滾筒或花生球這些輔助器材外,還能透過專業的肌筋膜按摩來做放鬆。