優活健康網

幾天排便一次才不算便祕?醫界常用這種「大便分類法」來判斷你是否腸胃以出問題!

2024-03-27

只要有每天排便就代表就沒有便秘嗎?事實可能並非如此!年節期間的豐盛佳餚,極大地滿足口腹之慾,卻也可能造成腸胃負擔,甚至出現便秘問題。消化內科醫師指出,每天都有排便並不代表沒有便秘、而2、3天才解便一次也不代表宿便嚴重,每個人的排便頻率會隨個人腸胃蠕動的速度、飲食習慣的差異而有所不同,並提供便祕檢查方式及避免便秘上身的方法。

長期便秘會為身體帶來潛在性的腸道健康風險,聯安預防醫學機構總院長鄭乃源點出:「想了解自己有沒有便秘,排便頻率和型態是2大觀察重點,需要一併考量。」由於每個人的排便頻率,會隨個人腸胃蠕動的速度、飲食習慣的差異而有所不同,因此並沒有一個固定的標準。

鄭乃源舉例,如果每天以原型食物為主、吃大量高纖維食物,那麼排便的頻率就可能相較一般人多;但如果每天節食,甚至飲食不均衡,排便頻率便可能會相對較低。根據研究來看,只要排便頻率每天不多於3次、每週不少於3次,即是可接受的排便頻率,不算是有便秘問題。

便便像羊大便、香腸都是便秘

除了觀察排便頻率外,其實解便型態也很重要,鄭乃源指出,目前醫界常用「布里托斯大便分類法」(Bristol stool scale)來判斷,其中糞便型態若出現第1型與第2型,即是有便秘的可能。

民眾可以自我檢查解便型態,判斷自己是否有便秘或腹瀉問題,對症改善。 聯安診所

如何預防便秘?

多數人評估是否有便秘的方法是依靠感受,比如解便後肚子是否舒服、是否解便困難等,鄭乃源解釋,這些不一定代表真的便秘,若想要讓自己的排便順暢,最重要的還是從日常生活的型態開始改變。他建議6種常見避免便秘的方法:

攝取足夠熱量:攝取的熱量會影響大腸的蠕動,因此每日攝取的熱量一定要能滿足身體的生理需求。

攝取足量纖維質:纖維可分為水溶性(如木耳、秋葵)與非水溶性(葉菜類、菇類)兩種,建議民眾每日除了攝取足量纖維質,可增加水溶性纖維的攝取量。

喝足足量的水:尤其剛起床時,可以喝一杯溫水,促進大腸蠕動,以利排便。

早睡早起:上午腸道較為活躍,因此建議早睡早起,在腸道活躍的白天固定排便。

固定排便時間:藉由吃早飯、多喝水、起床後走走路或是體外按摩等方式,增加便意,並固定排便時間。

盡量不要憋住便意:排便時間不固定者,有時會因為通勤、開會等日常活動導致不能直接去洗手間解便,長期下來可能影響腸道活動,糞便即可能在腸道停留太久,並造成糞便過乾。

鄭乃源強調,若是飲食、生活習慣造成的便秘,其實並不會對身體有太大的危害,但如腸躁症、腸癌等疾病造成的便秘,抑或是因年紀大、腸胃蠕動變慢造成糞便阻塞,導致進一步導致缺血性腸炎的可能,就需要擔心。如何判斷便秘對身體是否有害,需仰賴醫師問診透過理學或腸鏡檢查才能進一步診斷。

他說明,藉由病史以及醫師問診,可判斷便秘可能是哪種狀況,並進一步透過肛門與直腸的指診,以理學檢查判斷是否真的是便秘問題;若無法直接判斷是否有便秘,但針對有便秘主訴者,可進一步安排大腸鏡檢查,了解是否有其他造成便秘的原因,例如息肉或腫瘤。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

如何透過四部曲解決長期「肌痛點」

2021-01-06

造成疼痛的種類有很多,可能是免疫系統的問題、傷口的發炎反應、神經訊息傳導異常等原因,而本書著重的主題,是解決讀者因肌筋膜緊繃而引起的痠痛。當我們按壓緊繃肌肉的時候,往往可以找到一條緊繃的肌索(Taut Band),在這條肌肉緊繃帶上,又可以找到一個最疼痛的點,那個點就稱為激痛點(Trigger Point),而本書的書名則是取自激痛點的諧音而產生。

如何透過四部曲解決長期「肌痛點」 ©urgentmednetwork.com/

伸展運動操作原則

本書所提到的靜態伸展活動,是民眾較常接觸到的伸展方式。透過簡單的動作來減少肌肉緊繃的感覺,同時也增加伸展部位的循環,改善痠痛感。

一、強度 肌肉在伸展時有輕微痠痛緊繃感,伸展結束不會有明顯的不適。

二、時間 每個伸展動作應持續 15 - 30 秒,並反覆執行 3 - 4 回。

三、注意事項 每個人的關節活動度及柔軟度不同,不用一定要做到最標準的角 度。動作過程中務必留意應以慢速度進行,並搭配深呼吸。若出現頭暈、噁心嘔吐、冒冷汗等異常現象請停止動作。

SMaRT 自我肌筋膜放鬆技巧操作原則

SMaRT 指的是(Self Myofascia Release Technique),也就是自我肌筋膜放鬆技巧。透過簡單的器材,自己就可以幫自己做肌筋膜放鬆。本書使用的是按摩球,若是家中沒有按摩球,也可以用網球來代替。

一、強度 定義疼痛分數 0 - 10 分,0 分為完全不痛,10 分為痛到要昏倒程度(約為女性生產痛程度),施作自我肌筋膜放鬆動作時,以大約 3 - 4 分痠痛感或按壓感為宜,若感到麻痛、刺痛等異常疼痛感, 須避免對此處按壓。

二、時間 建議為小範圍按壓(約10 - 15 公分),每一處按壓時間 45 - 120 秒,若遇放鬆部位面積較大,建議分段按壓,重複進行 2 - 3 回合。

三、操作原則

1. 須以緩慢、垂直下壓,且持續的適當力道進行。

2. 避免按壓骨突處。

3. 出現痠痛、壓痛以外的感覺,應調整按壓位置。

四、注意事項 若出現以下狀況:過度疼痛、胸痛、頭暈、心悸、呼吸急促、全身無力、 冒冷汗、噁心嘔吐、皮膚過敏紅腫等異常現象,請停止操作。

肌力訓練原則

本書中每一種肌力訓練動作,皆有說明動作的重複次數,但每一個人的肌肉量不一樣,書中所提到的次數則為參考值。

一、強度及時間

動作時,肌肉應有痠緊感(也就是肌肉有在出力的感覺),並且感到有點吃力。若 0 分是完全不費力,10 分是用盡全力也做不到,大概是 5-6 分左右的吃力感較為適合,你可以依據自己操作的感覺來調整合適的次數。

二、注意事項 動作過程中務必留意應慢速度進行,避免憋氣。若出現頭暈、噁心嘔吐、冒冷汗等異常現象請停止訓練。

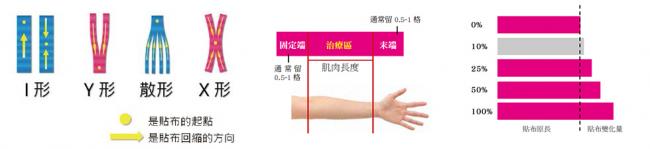

肌能系貼紮操作原則

由加瀨建造博士發明的肌能系貼布不含任何藥性,主要是透過貼布的彈性與貼布膠面的紋路,在我們身上產生不同的力學效應,來達到肌肉放鬆、肌肉促進、消除腫脹、固定關節、引導正確動作模式等目的, 也因為貼布沒有任何藥性且高透氣,能貼在身上的時間比一般痠痛貼布還來的更久。

一、形狀

二、尺寸

貼布的長短需依照治療部位的長度、面積等來決定,並且遵守「在什麼 姿勢下貼,就在什麼姿勢下量」,才能剪裁出貼紮效果最好的長度。例如,相同的部位在自然擺位下貼紮,貼布可能需要五格的長度,但是在延展擺位下面貼紮,則可能需要六格貼布。

三、張力

貼布具彈性,可拉長。施予貼紮張力越大,貼布越長,定義貼布長度變化量為0% - 100%。貼布於背襯紙上時,已被輕微拉長原本長度的10%, 離開背襯紙後會自然回縮,回到原長。

自然張力:0% - 50%以下;極大張力:50% - 100%

四、注意事項

避免貼在傷口或有惡性腫瘤的區域。貼紮前可使用酒精或清水擦拭皮膚,待皮膚乾燥後再將貼布貼上。若出現皮膚發紅、發癢的過敏狀況請撕除貼布。撕除貼布時,務必順著毛髮的方向將貼布緩慢撕下。

肌能系貼紮操作原則

書籍資訊

◎文字摘自運動星球《自我解放肌痛點:痠痛檢測、伸展、按摩、肌力訓練 》平常當你感覺身體各處痠、痛、麻、緊、卡時,許多人都會輕忽而不重視,尤其是上班族在忙碌之餘常會忽略,但當症狀嚴重時可能已經導致肌肉、筋膜沾黏,甚至引發坐骨神經、椎間盤突出等,對日常生活將有許多影響及不便。面對問題時,有些人會透過指壓按摩、SPA等方式尋求解決,但也只能暫時緩解特定部位的疼痛,並花費許多時間跟金錢。《自我解放肌痛點》本書希望提醒讀者重視身體痠痛,讓疑惑化為行動,及早的恢復健康。全文附有詳實圖文,不論是關於運動傷害預防或是職業上常見酸痛的問題,或是幫助自己針對痛點放鬆,對症下藥解決長久身體痠痛帶來的問題。

書籍資訊 請點此

◎文字摘自運動星球《自我解放肌痛點:痠痛檢測、伸展、按摩、肌力訓練 》

書籍資訊 請點此

資料來源/《自我解放肌痛點》

責任編輯/妞妞

運動星球

你知道深層組織按摩帶來拉伸與放鬆肌肉的好處嗎?

2018-07-10

無論你是每日身體運動量大的職業運動員或正在接受物理治療的人,深層組織按摩都能為你的身體帶來許多的好處。而深層組織按摩的主要目的就是要減緩肌肉痠痛與不適感,同時也能提高身體自我癒合的能力,那深層組織按摩是什麼?對我們的身體能帶來什麼好處?

你知道深層組織按摩可拉伸與放鬆肌肉的好處嗎? ©Brace Access

什麼是深層組織按摩

深層組織按摩(Deep tissue massage簡稱DTM)主要是牽扯到身體內包括筋膜、肌肉和關節等相關組織,與其它比較常見的按摩例如瑞典式按摩或指壓式按摩相比,深層組織按摩通常更慢更深入身體內層,因此,按摩治療師對身體的目標區域施加深度壓力,再加上大多數深層組織按摩通常集中在主要肌肉群,例如頸部或下背部;以及易於受傷的關節和肌腱部份,所以,深層組織按摩又被許多人稱為「運動按摩」,最近常看到的自動按摩槍就是深層按摩的一種工具。

深層組織按摩又被許多人稱為「運動按摩」。 ©cryofixwellness.com

深層組織按摩對身體的好處

1 治療慢性背痛:

根據2012年一項比較兩種不同按摩治療慢性背痛的研究報告,發表於健康技術和信息學研究的特定研究中,這項研究特別針對26名年齡在60-75歲之間的慢性背痛患者,將他們分為兩組第一組採用治療性按摩第二組採用深層組織按摩,每次按摩30分鐘持續10天,研究的其間停止他們原本接受的治療方式,最後研究結果發現深層組織按摩這組比治療性按摩,在疼痛上獲得較多的改善。另外,2014年發表在科學世界日報上的一項研究還發現,單獨使用DTM治療對於減輕患者的慢性背痛,甚至比按摩同時使用NSAID止痛藥的人,有著相似的效用與成果。

2 有助於降低高血壓:

發表在醫學雜誌上的一項研究發現,深部組織按摩對患有疼痛和高血壓症狀的成人的收縮壓、舒張壓和平均動脈血壓讀數有正面影響。這個研究找來了263名志願者,他們的平均年齡為48.5歲,在治療之前對於每個患者總體肌肉痙攣/肌肉勞損皆被描述為中度或嚴重,接著進行持續45-60分鐘的按摩,同時播放21種有助於舒緩的音樂,事後採用Scheffe's F檢驗機器來分析數據,結果顯示按摩治療後平均收縮壓降低10.4 mm / Hg,舒張壓降低5.3 mm / Hg,平均動脈壓降低7.0 mm / Hg,平均心率降低10.8次/分鐘。

3 減輕壓力與肌肉緊繃:

慢性壓力和肌肉緊繃引起的炎症可導致整體健康狀況惡化,恢復時間延長,免疫功能降低和心血管問題例如高血壓,經過一連串的研究發現按摩療法可以幫助降低皮質醇水平,甚至可以促進催產素(oxytocin)的產生,隨著多年來研究催產素對於控制人的各種行為和情緒反應非常重要,現今科學家們發現,很可能所有的涉及心理、感受和情感功能的相關腦內的生化機制,都與催產素有著密不可分的關係。

深度按摩的自然緩解壓力的幾種機制包括其擴張血管的能力以及較低的邊緣系統(包括下丘腦)的活動,其負責自主神經系統調節和皮質醇分泌,通過心率、血壓和心率變異性測量,證明按摩可通過增強副交感神經系統的活動來改善放鬆。

4 改善運動恢復和表現:

發表在運動醫學與體育健身雜誌上的研究報告,發現深層組織按摩在改善運動恢復和表現方面呈現積極趨勢,對運動員最有益的深層組織按摩被認為是運動按摩,這通常在運動開始之前進行以幫助溫暖身體並防止受傷或立即改善恢復。

該報告顯示,運動按摩科學已成為運動員、運動訓練員、教練和運動生理學家越來越感興趣的項目,這個研究也表明,深層組織按摩可以幫助改善乳酸清除、延緩肌肉酸痛、肌肉疲勞、預防傷害和傷害治療。另外,研究人員還指出,接受按摩的運動員有心理上的好處加上其它研究表明可以提高注意力和信心,儘管這個研究從長遠來看仍需要更多的研究數據分析,但是組織癒合和按摩的心理影響對於專業和休閒運動員來說都是有幫助的。

深層組織按摩在改善運動恢復和表現方面呈現積極趨勢。

5 減少關節炎症狀:

根據關節炎基金會的說法,按摩通常用於緩解許多類型關節炎的常見症狀,包括 慢性關節疼痛,僵硬,焦慮,關節運動範圍有限以及睡眠困難。無論是由專業人員還是由患者自己進行,每天都可以使用堅固的按摩來進行自然緩解。

研究表明,與較輕的按摩相比,壓力更大的更健康的按摩可以導致關節炎疼痛的顯著減少。較輕的按摩往往會引起(不放鬆),因為心率往往會上升。然而,在中等壓力下,心率通常會下降,這會刺激鬆弛並減少緊張。

6 幫助孕婦減緩分娩疼痛:

許多孕婦現在轉向補充藥物以幫助控制分娩疼痛和支持布拉德利方法等自然分娩過程。事實上,調查顯示在懷孕期間推薦的最常見的替代療法是按摩療法(61%);針灸(45%);放鬆(43%);瑜伽(41%)和脊椎按摩療法(37%)。在一些研究中表明,按摩療法可以在懷孕期間因降低焦慮而有效,而在分娩前和分娩期間接受按摩的孕婦出現減低抑鬱、焦慮、腿部和背部疼痛等症狀。另外,還有一項研究的結果發現,在分娩前和分娩期間接受按摩的女性疼痛明顯減輕,而且她們的分娩時間平均縮短了3個小時,並且需要更少的藥物需求,加上由於按摩後皮質醇水平降低血流量得到改善,孕婦也可以更好地防止胎兒過度活動和早產風險。

資料參考/barbend、draxe

責任編輯/David