運動星球

研究:戶外跑步社交距離1公尺太少、正後方汙染風險最高

2020-04-30

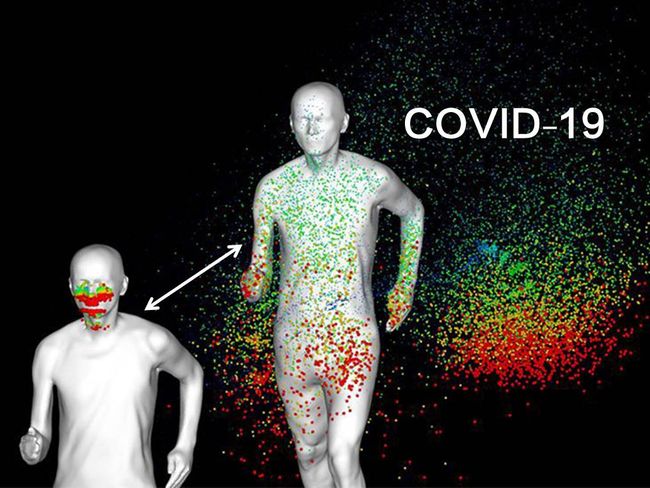

新冠肺炎(COVID-19)疫情期間,人人都知道要保持社交距離室內1.5公尺、戶外1公尺,然而一項比利時及荷蘭兩間大學合作研究打破了這個認知,發現以戶外跑步、走路的安全距離來看,前後並排的人至少要離4-10公尺,各國規定的1-2公尺顯然不夠,而且左右並排會比前後來的安全。

研究:戶外跑步社交距離1公尺太少、正後方汙染風險最高 ©Medium/@jurgenthoelen

該研究由比利時魯汶大學(KU Leuven)與荷蘭埃因霍溫理工大學(TU Eindhoven)合作進行。研究透過虛擬空氣動力學模擬出飛沫的流動,並指出在一般情況下保持1-2公尺社交距離,可有效防止吸進飛沫;但是在運動時,如果前方有人正在健走或跑步(據作者發表最新版的研究白皮書,已將自行車這項運動刪除),又剛好打了噴嚏或咳嗽時,將透過滑流作用(slip-stream)讓飛沫飄向身後的人。

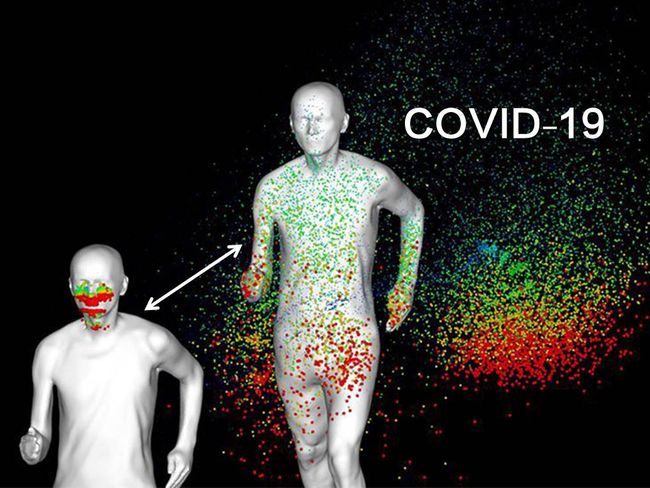

研究人員模擬人在運動(走路或跑步)過程中的唾液顆粒、以及來自不同位置的唾液顆粒(包括左右並排、斜對角前後方、正前後方)。透過下圖視覺效果,清晰可見人留下的唾液顆粒,紅色點代表最大的顆粒。

從模擬可顯示,在低風速環境中,兩人左右並排,保持一般社交距離跑步或走路時,被對方飛沫的影響較小;當兩人在斜對角前後方,被對方飛沫波及的風險也較小;如果兩人在正前後方,將有最大的汙染風險。

研究透過虛擬空氣動力學模擬出飛沫的流動 ©Medium/@jurgenthoelen

該研究作者Bert Blocken教授解釋,打噴嚏或咳嗽的人會以更大的力量散佈飛沫,就像是飛機或車輛高速通過時會帶起滑流的原理,當人往前跑步或走路也會產生對流風速,將飛沫向後飛散,降落在衣服或其他部位上。前後方位置將產生最高的污染機會,但同時風險也降低得較快。

研究人員根據研究結果建議:走路時,沿著同一方向走路移動的人應距離至少4-5公尺;跑步時則應拉長到10公尺;如果跑在某人後方或是準備要超車,也請從遠處就開始保持在不同的跑道。

兩人左右並排,保持一般社交距離跑步或走路時,被對方飛沫的影響較小

你可能認為這麼遠的距離會帶給你困擾,但這篇文並不是要給你製造麻煩的。請注意,這項研究目前僅為專業人士撰寫的白皮書,並不是經過同行審查過的論文,所以無法保證論述是否有誤。我們只要繼續在疫情尚未解除下,持續保持獨自跑步、健走,與別人的距離維持在室內1.5公尺、戶外1公尺,並盡可能地增加距離就可以了。

資料來源/Medium, Gladiator lab, Bicycling

責任編輯/Dama

運動星球

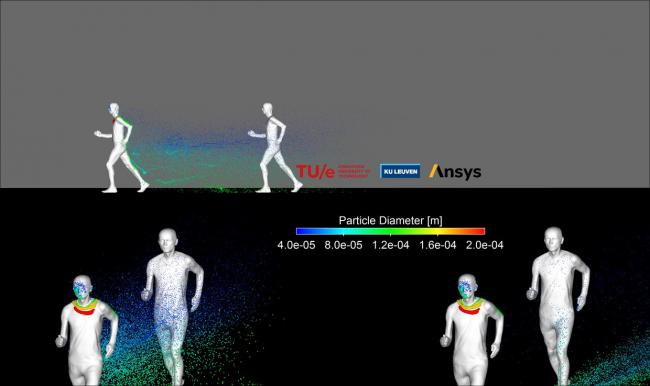

美國專家:只要兩週不運動,肌肉就會老化流失

2020-03-03

只要每週花一小時半得時間運動,看似雖少,卻能延長你一輩子的健康壽命。根據美國權威期刊《Lancet》中一項研究顯示,2016年一樣研究發現,全球有超過四分之一(約14億)成年人身體活動不足,因此,這讓他們出現心血管疾病、二型糖尿病,以及失智症與一些癌症的風險增加。此外,他們的肌肉量也掉的比有在規律運動的人還快!

2週不運動,心血管功能下降1.8%

根據歐洲糖尿病研究協會(EASD)在2019年初時,公佈了一項研究不運動對身體的研究。他們從研究中發現,對於年輕的非肥胖成年人,即使短時間不運動和久坐,也會影響身體健康。首先,他們先調查參與研究的人員他們平時的走路步數,發現他們平時每天能走1萬步以上,但為了實驗,於是要求他們平均每天減少約1萬步的運動,並且增加了103分鐘的坐著時間。然而過了14天後,他們的心血管功能下降了1.8%,而且心肺功能下降且腰圍也增加,但是,恢復正常活動14天後,血管功能恢復到了原先的水平。

此外,據刊《康復醫學雜誌》(Chinese Journal of Rehabilitation Medicine)一項針對不運動降低肌肉量的研究顯示,只要不運動兩週,肌肉量明顯會下降。研究找丹麥哥本哈根大學將參試者用一條腿部固定器綁定,保持不動2個星期後,年實驗者的腿部肌肉平均減少485公克,而老年人腿部肌肉平均減少250公克。換句話說,這意味著年輕人肌肉力量降低了1/3,其腿部肌肉力量衰退程度,相當於衰老40~50年。

10天不運動,大腦就退化

根據《衰老神經科學前沿》(Frontiers in Aging Neuroscience and conducted)的一項研究發現,平時身體健康的老年人,若僅停止運動10天左右,大腦中負責機體思考、學習、記憶的重要區域血流量會明顯下降,也就是說,只要不運動,身體各個器官會運作變慢,進而影響日常生活以及降低運動表現此。此外,美國馬里蘭大學的研究人員表示,老年人需要進行規律運動,這樣可延緩大腦的萎縮進程,可提高其認知功能,並降低機體患慢性疾病的風險。

©newsweek.com

培養規律運動習慣,打造健康身心

不少研究都發現,適量運動對於改善三高有益,甚至還能改善心理疾病,抑制負面情緒;美國國家癌症研究所發現,與運動最少的一成人相比,運動最多的一成人平均患癌機率降低7%;而且能夠助人遠離失眠、精神以及身心狀況都比較良好。此外,世界衛生組織建議,成人最好每周至少從事150分鐘的中等強度身體活動,或75分鐘的高強度身體活動,低於這個標準的人即被認為是身體活動不足。

資料來源/HEHO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

百鐵教父賴曉春:讓目標往上提升,看見不一樣的視野,是鐵人三項的意義

2016-06-28

鐵人三項聽上去是一個很硬的運動,對很多人來說更是遙不可及的項目。但當你真正愛上運動,開始明白挑戰自我的意義時,也許這個項目有天會成為你生活中的一部分。賴曉春就是這樣的例子,不只因為自己有著田徑的背景,不管再累他從不放棄尋找自己的最大底線,百鐵教父這個稱號,不只單純針對於台灣第一位完成100場鐵人賽,更多的是這20年來累積的精華。

從國小一路到大學,田徑生涯從沒離開過曉春的世界,隨便一跑就是10年。雖然在學校的成績不是最好的那一位,但是體育這兩個字對他來說就像是家常便飯,更是一件不可或缺的事。

百鐵教父賴曉春

初鐵領悟:即便有再好的體能,也不能投機取巧

大二的時候,系上學長邀請曉春一起參加鐵人三項比賽,雖然喜愛運動,但當時的他並沒有馬上答應,因為他覺得平常跑步已經相當累了,沒有必要再折磨自己,但是那份熱愛挑戰的靈魂在他身體裡仍熊熊燃燒著,經不起學長的三託四請,於是曉春便答應這場邀約。

鐵人三項:跑步、游泳、騎車。仗著自己的體能,即使後面兩項從沒認真訓練過,但曉春仍認為:「一切在我的掌握之中。」於是在沒有練習的情況下,直接進入了比賽會場。在開賽前一天到會場試游,赫然發現自己根本無法勝任這1500公尺…不只喘不過氣,由於姿勢的不正確,整個身體都呈現著不舒服的狀態。當時的他非常恐慌,同時也深深體悟,即便有再好的體能,也不能投機取巧。為了面子和承諾,曉春知道自己沒有放棄的理由,在那個比賽的當下,看著大家同樣奮力地往前游,對比著旁邊救生員想要拉你一把的模樣,曉春心想:「這是我人生的初鐵,就算再累再痛苦,我也不能丟臉。」這樣的好勝心推著他,讓他用盡了100%的力量游完了這1500公尺的距離。

雖然當下比完後他告訴自己:「我以後再也不要比鐵人三項了。」但是他體內的熱火卻沒有因為這場比賽而被澆熄。幾個月後的某個寧夏,他細細回想當時的情況「如果我能在比賽前多花一些時間練習游泳和騎車,那麼我的極限會是在那裡呢?」於是這次換曉春邀約學長參加半年後的比賽,就這樣慢慢練習、摸索,一玩就是20年。

即便有再好的體能,也不能投機取巧

發掘極限,延續運動的快樂

鐵人三項最迷人的地方就是三項皆必須靠自己完成,但相對來說,也是最孤獨的地方。因為當你累得時候,除了旁邊的加油聲外,剩下的都還是得靠自己的意志力完成。

經過校隊、國家隊的操練,2007年時,曉春已經有了50幾場的鐵人三項比賽經驗。喜歡挑戰極限的他,也在那段時間轉去越野挑戰賽。越野挑戰賽包含的項目有:游泳、溯溪、垂降、攀岩、獨木舟、登山車、越野跑…等多種類型的結合,曉春說:「不是我不愛了,而是這樣能結合過去鐵人的訓練,塑造不同的水平。」除了能發掘自己更多的極限外,也因為這樣持續著他對運動的快樂。

鐵人三項需靠自己完成,也是最孤單的地方

如果我不做選手,還能做什麼?

運動員們在經歷長期的訓練比賽過程中,沒有人是不受傷的,當然曉春也不例外。在2009年,他跟著朋友去歐洲參加雪橇的比賽,跟其他項目比起,對雪橇較不是那麼熟悉的的他,意外地在比賽中翻車了…造成他腳上的前十字韌帶徹底斷裂而短時間無法正常運動。對於很多運動員來說,那可能是一個相當心痛的事,曉春當然也難過,但相較於過去還是現役選手時,那時的他已經漸漸成熟,得失心不如從前,這次的受傷反而更讓他重新思考:如果我不做選手,還能做什麼?

當年的運動風氣不比近年,有些人雖然開始運動,但是對於他所從事項目的專業知識依然這麼的缺乏。曉春很早就觀察到這一點,雖說鐵人三項必須獨自完成,但是經驗可以大家一起共享。正所謂聞道有先後,術業有專攻,他決定和幾位厲害的選手將這10幾年來的經驗集合起來,開辦了台灣第一堂鐵人三項訓練營,一起傳遞運動的正確觀念,除了校隊與科班生之外,他想要讓一般人也能享受這樣的運動風氣。

在這幾場的訓練營之下,曉春不只收到許多回饋,更從中發掘這是一個可以長期經營下去的理念。除此之外,他也發現台灣能夠買到專業的鐵人三項用品的店面並不多,有的頂多是體育用品店…收集這些經驗,他在2010年正式成立了自己的瘋三鐵工作室。曉春說:「用不同的方式將興趣不斷延續下去,是我這一路以來最大的收穫。」這樣心智上的轉換,不僅讓自己的內心更加成長,同時也能幫助更多人。

用不同的方式將興趣不斷延續下去是曉春一路下來最大的收穫

鐵人三項之所以迷人是因為……

「未來我能夠比賽到幾歲就要比到幾歲。」曉春說。對於許多50歲才開始玩三鐵的長輩,他感到相當欽佩。他認為他們都能不因為自己年紀大了,而放棄挑戰,自己也更要堅持這20幾年來所累積的成就。不僅如此,能在比賽中與好友見面、聊天,才是他覺得最幸福的事。

鐵人三項是一個可以讓你的目標不斷往上提升,給自己一個不一樣的視野的運動。它之所以不會乏味是因為它有三個項目,若想參加,這三項皆必須完成,所以並不會因為只有某個項目而感到無聊。想要進入鐵人三項的世界,只需要維持正常的運動習慣。但前提一定要通過游泳的訓練,游泳是三項中最困難的一個門檻,但只要會了,加上其他兩項的勤快練習,有天方能上場。如果沒有競賽車,一般的腳踏車一樣可以練習,重點是持續,一定能挑戰成功。

持續,一定能挑戰成功