運動星球

SuperKid 養成班

2017-06-26

人的成長隨著年齡增長而累積,但是幼兒的動作能力,往往是奠定日後成年人的身體運作的基礎,不可不慎。人類社會過度都市化的發展,使得現今大多數的幼兒多半在一個鋼筋水泥的環境中成長,與早昔農業社會充滿泥土與大自然的環境大相徑庭,美國研究發現,青壯期的成年人與30年前的同齡人相比,體能已經大不如前。因此,如何挽救幼童越來越貧弱虛胖的體質,便成為今日父母的最大課題之一。

台灣社會過於功利主義,學生往往被賦予考試升學為唯一出路的使命,甚至學校的體育課都挪為複習和考試之用,長久以往,一個個都變成新一代的「東亞病夫」!體能發展必須從小就開始培養,因此,從小孩會爬行開始,父母就應該為孩子打造一個可以儘量有利於小孩訓練基礎動作能力的環境,讓您的小孩成為一個身體強健的SuperKid!

打造你家的小孩成為SuperKid!拍攝提供/貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

何謂體適能

體適能(Physical Fitness)的定義,可視為身體適應生活、運動與環境 (例如溫度、氣候變化或病毒等因素)的綜合能力。體適能較好的人在日常生活或工作中,從事體力性活動或運動皆有較佳的活力及適應能力,而不會輕易產生疲勞或力不從心的感覺。在科技進步的文明社會中,人類身體活動的機會越來越少,營養攝取越來越高,工作與生活壓力和休閒時間相對增加,每個人更加感受到良好體適能和規律運動的重要性。

而積極參與體適能活動,可為幼童帶來以下的正面影響:

◎透過相關活動去認識身體不同部分的特徵和功能

◎配合身體動作與感知能力,對環境有更高的敏感度。

◎鍛鍊出良好的體格、感官機能和身體活動能力。

◎培養意志力、信心和勇氣。

◎建立保護自己的意識和能力

此外,外國研究亦發現,積極參與體適能活動的學童在學業成績、認知能力及課堂行為上都有改善;而比例過高的靜態活動,則與獲得較差的學業成績有統計學上的關聯。

積極參與體適能活動的學童在學業成績、認知能力及課堂行為上都有改善。

基礎動作能力養成 從2歲開始

良好的體適能,不但能讓幼兒身體強健,其心理發展與社交能力都可以得到明顯的助益,由此可見,體適能活動對於幼兒的全人發展極為重要!2-7歲是孩子基礎動作發展的重要階段,尤其學齡前的幼兒,大多數的學習都是來自家中,若父母能夠給予適當的環境與輔助,定能有效促進幼兒體能發展,讓孩童早早養成健壯的身體,快樂長大!

幼兒的基礎動作能力包括大肌肉(Gross Motor)和小肌肉(Fine Motor)技巧,以穩定、移動及操控身體:

(1) 大肌肉技巧

◎穩定性:伸展、卷縮、扭轉、彎曲、翻滾、躲避、平衡、翻轉、推拉等。

◎移動性:走、跑、跳、快走、滑步、踏跳、彈跳、跑步等。

◎操控性:投、接、打擊、踢球、踩球等。

(2) 小肌肉技巧

◎操控性:扣鈕扣、書寫、疊積木、剪紙等。

良好的體適能能夠讓幼兒身體強健,還能促進其心理發展與社交能力。拍攝提供 : 貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

幼兒體能活動金字塔

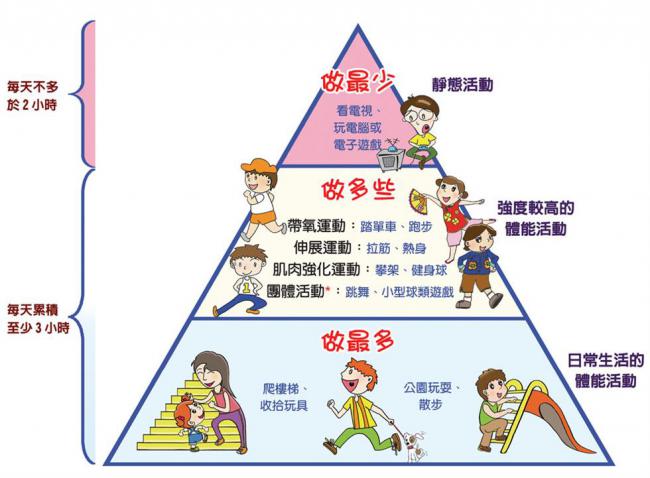

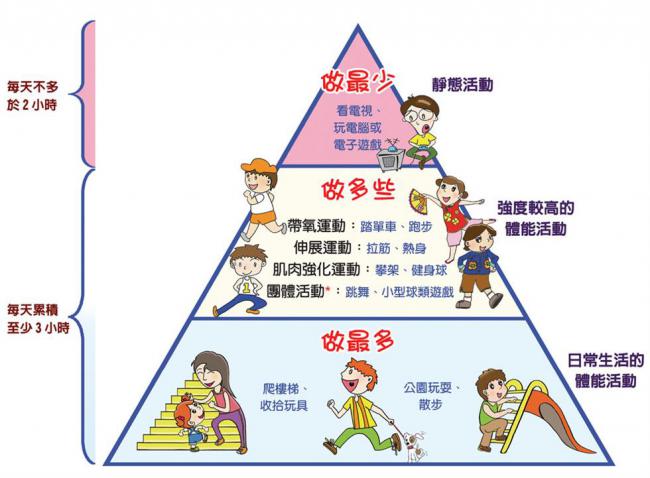

根據以上原則,父母可以在家設計一些體適能活動來幫助幼兒的肌肉發展。香港衛生署提供了一個「幼兒體能活動金字塔」,可作為家長安排幼兒體適能活動的參考:

金字塔的最底層是建立活性生活模式的基礎,應佔全日體能活動的最多時間,建議鼓勵幼兒於日常生活中盡量多做。家長應於日常生活中多提供機會來增加幼兒的體能活動量,以促進幼兒的體能及動作發展。

第二層則包括不同形式的體能活動,活動強度一般比最底層的較高,而當中一些項目更能促進幼兒的健康體適能、基礎運動技能和社交技巧的發展。家長應讓幼兒於課餘時間多參與此類型的活動,讓他們的身心有更全面的發展。另一方面,幼兒應盡量減少進行金字塔最頂層所列的靜態活動,避免對其健康造成不良影響。

幼兒體能活動金字塔 (由香港中文大學健康教育及促進健康中心和衞生署共同修訂) ©香港衛生署

幼兒體適能活動的特性

1 幼兒活動傾向間歇性與劇烈性

幼兒時期是人生活力充沛的階段,他們一般比較不懂得如何調節強度,運動節奏往往會比較快,而且比較劇烈。但由於年紀小,耐力較成年人低,故運動時多以間歇性的方式來進行。另一方面,幼兒體力恢復得快,只需短暫休息便能再投入活動,因此,家長設計活動可以分段進行,讓小朋友有充分的休息,並適當補充水分,幫助他們調整身體節奏。

2 給予明確直接的鼓勵 增加其成就感

建立幼兒的成就感是有效刺激其學習意願的方法。在幼兒嘗試期間,父母可以設定較簡單的目標,並不時多給予鼓勵,以增加其成功機率。

3 動作技能從小培養

大部分的動作技能對於幼兒來說都十分重要,例如步行、跑及跳等等。良好及純熟的動作技能有助於幼兒學習自理的技巧,倘若孩童未能從小學習基礎體適能技巧,對於身體靈活度、反映、手眼協調和柔軟度都未能儘早訓練,他們將較難在成長後鍛鍊及掌握,也可能造成其他方面的學習障礙。

4 幼兒的專注力較差

幼兒體力充沛,但專注力較成年人為差。因此,家長安排體能活動時要注意時間的調配,發現小孩已經轉移注意力時便可以靈活調整活動,重新引起幼兒的興趣。

幼兒專注力較差,需注意引起其參與的興趣。拍攝提供:貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

幼兒體適能活動建議:分齡設計 讓孩子玩得更聰明

從零歲開始,隨著幼兒的成長,對於體能活動的需求與技能也會日漸提升,因此,爸媽最好根據不同的年齡層設計相應的體能活動,讓孩子在快樂遊戲中成長。

0~1歲 肢體發展+感覺刺激

這個階段的孩子,逐漸學會自己移動,從坐到爬,同時透過自己的眼睛與雙手來探索周遭世界。爸媽在設計遊戲時,可以利用一些會發出響聲或色彩鮮豔的器材或玩具來吸引其注意,讓他移動過來向父母取走該玩具,如此也是一種基本的人際互動遊戲。會有響聲的玩具,也可以刺激孩子的感覺器官,藉由敲擊或打鼓的遊戲,可以讓孩子立即得到聲音的回饋,讓他得到鼓勵,從而積極地去摸索出更多方法來製造更多聲響。

1~2歲 大肢體動作

這個時期可以多訓練孩子的大肢體動作及其協調性。1歲的孩子最重要的就是學走路,父母可以準備一個小桌子,再將玩具置於其上,讓孩子學習用跪姿趴在桌前,同時伸手去拿取玩具,這樣的動作可以訓練孩子學習使用臀部的力量,同時增加髖關節的穩定度。在1歲半之後,孩子多半會喜歡彈跳動作,此時父母可以拿一兩個玩具舉在手上,讓孩子學習跳起來抓取,此動作可以訓練孩子腳筋的力量,日後才不容易跌倒。1歲之後的孩子大多可以走路,是其發展大肢體動作的階段,此時父母可以準備一些球類玩具,例如輕盈的氣球或海灘球,讓孩子踢、追、打,或與父母玩拋接等等,不但可以充分運用到孩子的四肢,而且不慎打到孩子也不會痛,比較不會造成孩子排斥或害怕的負面影響。

2~3歲 精細動作+創意引導

在這個階段,主要要訓練孩子發展精細動作的靈巧度,可以讓孩子多多動手去操作,並以鼓勵引導的方式激勵其發展。父母可以準備一些彩色積木或拼圖等,訓練其小肌肉的發展。這個階段的孩子,由於平衡感較好,可以玩一腳站立,使用另一腳將球踢出的遊戲,也可以試著抱接彈地而起的皮球。

3~4歲 轉移孩子的好奇心

在這個階段中,孩子對於週遭許多事物都充滿好奇心,若爸媽告訴他不要碰,反而會更激發他的好奇,如此會更容易接觸到危險的事物。父母應該準備一些相應的玩具,轉移其注意力。這個時期的孩子有更多想像力,可以與玩伴一起玩扮家家酒的想像型遊戲,他們的肌力和肢體協調能力也更強,可以和爸媽一起玩拋接皮球的遊戲。

4~5歲 認知遊戲

4、5歲的孩子多半已進入幼兒園學習,其注意力更持久,也較能遵守遊戲規則。在這個時期,父母可以帶孩子一起完成一些策略性的遊戲,例如躲貓貓、黑白猜、紅綠燈等等,也可以進行一些需要道具的遊戲,例如躲避球、火車過山洞、折返跑木頭人等等,除了促進其手眼協調、提升專注力,還能訓練身體各部位的肌肉,或是預防不良的姿勢對身體造成影響。另外,也可以進行一些較為進階的遊戲,例如人體籃框、或是以網球大小的皮球玩拋接球遊戲。因此,需要準備的玩具有球類、玩具車、絨毛布偶等等,也需要注意其安全性,避免在操作時讓小朋友不慎受傷。

適當的體適能遊戲能夠激發孩子的潛力。拍攝提供 : 貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

責任編輯/Oliver Wu

參考資料

1.教育部體育署體適能網站 www.fitness.org.tw

2.《二至六歲體能活動指南》,香港衛生署 (2011)

3.《健康幼稚園獎勵計劃 促進幼兒運動能力實用指引》,香港中文大學醫學院公共衛生學院健康教育及促進健康中心 (2007)

4.《幼兒身體動作教學PPT》,國立臺中教育大學幼兒教育學系駱明潔副教授著作

5. 台北市幼兒體適能網站 gist.utaipei.edu.tw/ezfiles/99/1099/img/1101/index.html

2.《二至六歲體能活動指南》,香港衛生署 (2011)

3.《健康幼稚園獎勵計劃 促進幼兒運動能力實用指引》,香港中文大學醫學院公共衛生學院健康教育及促進健康中心 (2007)

4.《幼兒身體動作教學PPT》,國立臺中教育大學幼兒教育學系駱明潔副教授著作

5. 台北市幼兒體適能網站 gist.utaipei.edu.tw/ezfiles/99/1099/img/1101/index.html

運動星球

良好的睡眠品質將是影響增肌與減脂的關鍵因素

2020-12-25

有在健身的人都會知道充足睡眠的重要性,雖然你每天都會上床睡覺,但你有認真的感受自己的睡眠品質嗎?睡眠的品質比睡眠的長短咬來的更加重要,它可能也是你增肌減脂成敗的關鍵因素之一,這篇將透過幾個小方式讓你除了睡眠時間之外也能增強睡眠品質,並提升健身的訓練效率。

透過幾個小方式讓你除了睡眠時間之外也能增強睡眠品質,並提升健身的訓練效率。

4點提高睡眠品質

1.相同的時間上床

這是給自己培養的一種習慣,久而久之你的身體就會記住這個時間,在這個時間就會快速入睡,並且能夠快速的進入深度睡眠狀態。

2.在正確時間運動

運動能夠改善睡眠這是我們都知道的事,不過建議大家先找好自己適合的睡眠時間,在自己精力最充沛最清醒的時候進行運動訓練,並且最好是在上床睡覺的1小時前,這樣運動完稍做放鬆然後入睡效果最佳。

3.睡前不要吃東西

有很多人會在睡前習慣吃一點小零食,這樣不僅會給我們的腸胃造成巨大壓力之外,根據科學研究表明,在睡前攝入高脂肪會減少夜間快速眼動時間,也就是我們的深度睡眠時間。

4.睡前30分鐘停止用手機

現代人對於手機的依賴一直到睡前都捨不得放手,其實這是一種會影響睡眠品質的壞習慣,由於現在大多數電子產品螢幕都會發出一種被稱「藍光」的光,這些光會抑制身體褪黑素的產生,從而影響我們的睡眠質量。

更快入睡的技巧

1.睡前6小時避免咖啡因

大家都知道咖啡因會讓我們神志清醒,這就是為什麼很多人在工作之前會習慣喝杯咖啡,但這個習慣放在睡前就十分的不好,這是由於咖啡因會讓我們的身體時刻處於警戒狀態,特別是對於咖啡因比較敏感的人在睡覺前6小時左右就要控制咖啡因的攝入,才能更快的入睡。

2.睡前放鬆自己

如果你是那種不容易睡著的人,那麼可以在睡前做一些放鬆自己的事。例如看看書、聽聽歌或者用溫水泡個腳,這些都是能放鬆身體加速入睡的好方式,等到有睡意就立刻上床讓自己快速入睡。

3.臥室保持黑暗和涼爽

漆黑一片的空間會加速我們的睡眠,特別是對於睡眠不太好的人來說,稍微一點光亮就很可能影響入睡,這些人在睡覺的時候可以戴上眼罩,因為戴上眼罩後,我們的眼睛就會處於完全的黑暗當中可以幫助我們更快地進入睡眠狀態。另外,科學研究表明,睡眠時的環境溫度最好是在16-19度之間,除了可以降低身體的溫度之外,還能更有效率的提高睡眠品質。

資料參考/draxe、healthline

責任編輯/David