光是坐姿正確,十餘種病痛便可不藥而癒

2017-01-24

痠痛纏身?因為背部肌群無力

海莉是一名上班族,由於她整天坐著工作,支撐身體的工作就從她的雙腳,轉移到海莉的下背部,使下背部變成身體的負重中心;但這並非下背部原本負責的工作,結果造成海莉的下背部時常發生疼痛,而且情況越來越嚴重。其次,她的頸部緊繃,這是因為她平日上班時頭部總是向前傾,使得頸椎承受許多額外的壓力,造成頸部肌肉過度伸展。

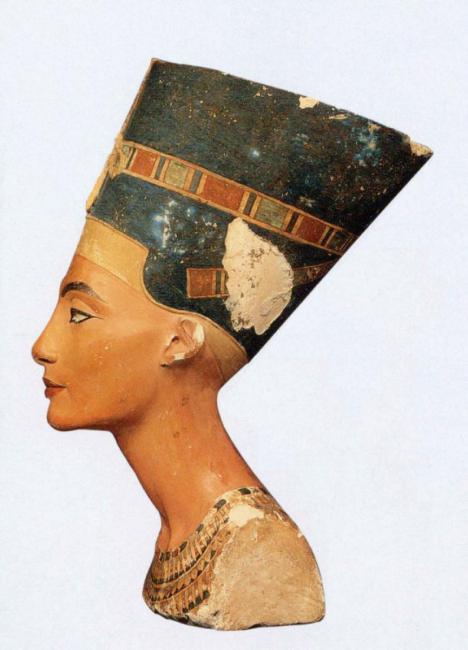

這種狀況稱之為頭部前移(anterior head carriage),下圖為收藏於柏林新博物館(Neues Museum)的埃及娜芙蒂蒂皇后胸像(The Body of Nerfertiti),雖然這個頭部前傾的塑像並不難看,但她頭上那頂大皇冠的重量,會令她的頸部因頸椎錯位而緊繃,並造成她後腦的枕部(occiput,即俗稱的後腦勺)肌肉孿縮變短。難怪海莉每天下班後,都很希望有位按摩師能夠幫她按摩後頸,而且她也有頭痛的毛病,所以早就養成吃止痛藥的習慣。

根據調查,有多達八成的美國成年人有背痛問題,但背痛只是現代人五花八門的疼痛狀況中的其中一種而已,造成現代人疼痛纏身的癥結其實很簡單:根據人體的構造,我們的身體要從許多方面持續不斷的對抗地心引力,但現代人的日常生活型態卻鮮少有機會對抗它。

海莉因為對抗地心引力「不夠力」,所以身體會受到地心引力壓迫。海莉身上那些負責對抗地心引力的肌肉群,因為沒使用而變得虛弱無力,結果原本應該由肌肉吸收的壓力,轉而落到關節上,並使關節變得僵硬。這種情況完全違反人體原本的運作方式,害得海莉肌肉無力,且關節僵硬。

這樣一來,海莉的胸廓因地心引力的作用而下垂,胸廓被往骨盆的方向下拉,使海莉的軀幹變短,造成她的下背肌群更加彎曲變形。在這個下垂的結構中,身體會因地心引力造成的壓迫,而向內塌陷、向下擠壓、排列錯位,並且失去平衡,這就是海莉的日常生活寫照。

這種壓迫除了會使海莉的頭、頸及背部痠痛之外,還會影響到她身體的所有運作系統以及生理功能。

娜芙蒂蒂皇后胸像

身體受壓迫,造成生理功能低落

我們就先從海莉的呼吸說起,人體的肺臟受到胸廓的保護,氣流出入肺部,則是靠附著在胸廓周圍的肌肉帶動胸廓擴大和縮小,呼吸因而產生。因此,當胸廓與周圍的肌肉受到壓迫時,不僅胸廓無法完全擴張與收縮,就連肺部也受限,這便造成海莉的肺活量變差:吸進來的氧氣變少、呼出去的二氧化碳也變少,而下肺葉的餘氣則過多。

呼吸受限,會連帶影響到海莉其他器官的功能及活動,而這正是造成現代人普遍受慢性病痛折磨的元凶。呼吸不順暢,會使海莉的新陳代謝變差,或是形成某種自我延續的疼痛;更可怕的是,呼吸乃是免疫力的根本,當呼吸變得衰弱,就會連帶削弱身體的自我保護功能,使身體很容易遭受毒物侵害,所以海莉經常感冒。

海莉的軀幹受到壓迫,還連帶影響到她的消化功能,例如身體進行消化程序的空間變小,進而削弱她從食物攝取營養的能力。其次,還影響到腸神經系統(Enteric Nervous System),這部分的中樞神經系統負責控制腸胃消化系統,而且中樞神經傳導網絡負責發送與接收身體其他各部的訊息,所以又被稱為人體的第二個大腦;它與海莉對自己身體狀態的感受息息相關,所以海莉常會覺得不大舒服,而且還造成她的胃「神經緊張」。

海莉的軀幹受到壓迫,甚至影響到她的身體後方肌肉群(posterior chain muscles)──包括下背部肌群(長期疼痛)、臀肌(海莉正努力踩室內腳踏健身車,以避免臀肌下垂),以及膕旁肌(大腿後側肌群)與小腿肌,這幾處肌肉幾乎一整天都在海莉的辦公座椅下方懸著。

身體後方肌肉群受到壓迫,不但造成動作的崩潰,還會像滾雪球似的蔓延、影響海莉的全身;因為這整組肌肉群負責移轉力量,讓身體可以向前移動,並使身體保持挺直與穩定。但海莉整天久坐不動,使她的身體後方肌肉群「英雄無用武之地」,等到她需要靠它們向前移動、保持身體穩定或挺直身體時,它們卻處於機能不彰的狀態,使得海莉幾乎抱不動她的兒子。這組肌肉群因為不常使用而形同「報廢」,甚至還拖累關節與脊椎不得不擔下它們的工作,造成海莉的關節與脊椎變得僵硬。海莉說她每回彎下身來想要抱起兒子,或是聽到兒子的呼喚而轉過頭去時,都會感到關節與脊椎嘠吱作響。

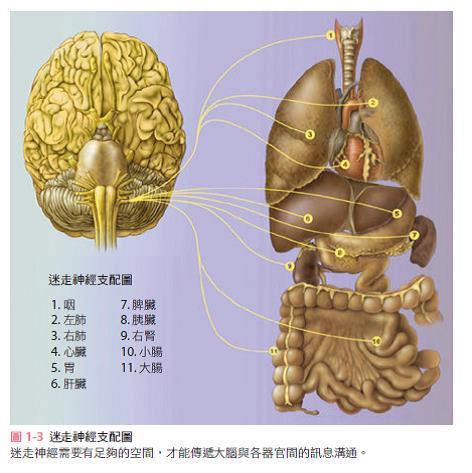

就連海莉的中樞神經系統也無法倖免,中樞神經系統是由大腦與脊髓(位於脊柱的內部)組成,是控制身體各部功能的中心,而且是大腦與身體周邊(四肢及皮膚)之間傳輸訊息的主要高速公路;神經纖維形成的生化電流,在這條通往大腦的脊髓高速公路上來回奔走,神經纖維攜帶著感官刺激與運動反應(包括隨意與不隨意)的訊息,在身體的所有通道中來回奔波,為了將正確的反應傳送至身體的正確部位,而不斷分支與迂迴前進,然後帶著後續的訊息(follow-up message)回到大腦,持續不停歇。

當脊椎受到壓迫──尤其當壓力落在較接近脊髓神經最粗的部分──運動反應的輸出效率就會變差,在這種情況下,後續感官輸入的效率也會跟著變差,當感官與運動通路的效率都變差,整個身體系統運作的效率當然也就跟著變差,進而使得系統負責處理的重要程序──消化、排泄、呼吸、免疫、能量──失衡。最糟糕的是,這樣的失衡,大多數發生在神經通路的網狀分支(神經叢)的交接點;神經叢(nerve plexuses)是指在脊椎分支、互相交會的多條神經,負責控制相當大部分的人體功能。海莉的身體運作並非處於最佳狀態,因為所有互相連繫的溝通系統無法取得正確的訊息,使失衡狀況更加惡化,影響到海莉身體的器官與生理過程,使她的身體無法正常運作。雖然海莉自己看不到、沒辦法很明確的描述此一生理狀況,但狀況確實存在。而跟娜芙蒂蒂皇后一樣前傾的頸部,則讓海莉的處境更加糟糕。

這一切都要歸咎於迷走神經(vagus nerve),它是12 對腦神經裡最長的一條,也是人體最長的神經系統之一。迷走神經負責指揮多種非自主功能,例如心率,以及讓我們能夠正常呼吸的肌肉動作,還負責調節消化系統的化學濃度。迷走神經若受到擠壓,就會對上述各項功能產生負面影響,當海莉在認真工作時,頭部不自覺的前傾與頸部肌肉孿縮,就會使迷走神經受到擠壓。

至於海莉心知肚明的那些毛病,像是衰弱無力的背部,以及緊繃的頸部等,她則是透過健身房的吃力運動來解決,包括踩健身腳踏車、肌力訓練以及舉重訓練。海莉很熱衷於做捲腹運動(crunches,類似仰臥起坐,但腹部的捲曲幅度較小),這是她用來強化背部肌肉的方法,而舉重則能使她的身材保持苗條。但我相信任何一位工程師都會告訴你,對一個已經失衡的結構再增加負荷,只會令原本就已經衰弱無力的結構更加傾斜,最終導致崩塌,這道理同樣適用於人體。更何況海莉想要透過強化前側肌群的捲腹動作,來鍛鍊因為不常使用而變得衰弱無力的身體後方肌肉群,只會令狀況更加惡化。再說說海莉為了維持窈窕身材而拚命提高運動強度的做法,儘管平坦的小腹的確讓人印象深刻,卻也使得她的背部無力對抗地心引力,所以無法讓身體站得直挺;她拚命操練,不但令背部與頸部更加疼痛,就連多處關節與四肢也都隱隱作痛。做這些運動固然幫助了她的心靈(對自己身材有自信),卻傷害了她的身體,而這種狀況是可以避免的。

姿勢不良又練錯地方,你我都這樣

生活在21 世紀工業化社會中的每個人,其實都跟海莉一樣。

我們一天之中,大多數時間都是坐著,不是坐在車上,就是坐在電腦桌前,再不然就是低著頭在手機或平板電腦上發簡訊、寫電郵,或是整晚窩在沙發看電視,有些人甚至上述壞毛病全都有。這就是我們平日的生活常態,拜科技進步之賜,我們不必再像先人一樣,必須從事耗體力的辛苦粗活,才能勉強掙得溫飽、獲得遮風避雨的屋瓦。

但現在我們卻讓原本負責支撐身體、對抗地心引力的背部肌群,長期閒置不用,導致它們無力抗衡地心引力對身體的壓迫,還把支撐身體的重責大任丟給關節。但關節其實是骨與骨連結的地方,它們靈活又有彈性,無法勝任支撐身體的任務,況且這本來就不是它們天生的工作。我們現代人並未按照身體天生的設計正確的使用它,導致的結果就是,身體各部位無法發揮其應有的功能。

更糟的是,我們的身體竟然安於這種離譜的狀況,而身體長期忍受壓迫的結果,則是出現了慢性的生活型態不滿、持續的衰弱無力、活動受限,以及反覆發生且日益惡化的疾病。面對上述這些狀況,我們採取的對策都只是治標而不治本,錯誤的動作方式,以及因此而生的各種病痛折磨,就成了21 世紀人類的生活型態與身體狀態。

不用吃藥、打針、動手術,姿勢正確就能治好一堆病

我們的醫療保健體系是如何因應此一危險情勢呢?它通常會建議我們吃藥、打針,或是進行侵入性的手術。現代醫學很擅長處理重症,但是對於折磨人的慢性病,例如身體的各種疼痛、呼吸不順、消化失調、腦部功能失調、運動能力退化,甚至是情緒困擾,卻好像有點束手無策,不過這些卻是現今最常見的健康問題。

這種情況應可歸因於,現今醫療體系為了鼓勵醫師與研究者在其專業領域內追求完美表現,所以分科極細,這種做法雖然締造出許多「神奇」的療法,不過卻是犧牲全人醫療(whole-body systems approach,指對一個人的全面健康皆達到完善照護的境界,即兼顧身心靈的醫療健康照護)換來的。由於慢性病通常只會出現局部的病症訊息,醫師必須採取全人醫療的觀點,把局部的訊息組合起來,才可能拼湊出罹病的真正原因。雖然現今的醫師越來越重視這種做法,但大部分的病症仍然是以「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的方式在處理。

不管是病人還是醫生,都習慣把病痛當成是某個從未見過的新毛病造成的,他們很少會聯想到頸痛有可能是消化不良所引起的,這兩件事怎麼會扯上關連?倒不如趕緊去除病人的不適:頭痛和頸部緊繃,就先吃藥止痛吧;背痛和膝蓋痛就打針吧;當背痛到受不了,你甚至無法行動自如時,那就只好動手術了。

但這些對策只能暫時緩解病痛,許多慢性病的病因其實具有多重面向,且牽涉到多個互相關連的部分;不論是吃藥、打針或是動手術,都只鎖定其中某個環節做改善。更糟的是,當我們的身體適應了這種暫時緩解的狀態時──人體的適應力極強,幾乎什麼狀況都能適應──吃藥或打針的劑量就會越來越高,甚至要再動另一次手術。我們每對症狀多做一次重複反應,就更難找出致病的真正源頭,因為身體並未真的對抗「疾病」,只是隨著「療法」做出調整而已。

我所謂的對抗,其實只是幫助大家回復身體的天生體態,這是我們自己就可以辦到的事,是一種自我照護的基本形式而已。方法則是讓身體重新學會按照天生的架構穩固支撐自己,以及使用正確的肌肉做動作。

其實我們的身體,不論是坐著、站著或走動,都應以對抗地心引力的方式為之──所以我們必須讓身體紓壓(decompress),別再將身體縮成一團,而應盡量張開及伸長,並且體驗身體與生俱來的力量與靈活彈性。要解決現代人因為身體受壓迫而產生的種種毛病,其實只需回歸人體運作的基本原則就行了,所以我才會把這套運動稱為核心基礎訓練。

書籍資訊

◎圖文摘自大是文化出版, 艾利克.古德曼著作《雷神索爾也在練的隨時版核心基礎運動》一書。好萊塢男星克里斯.漢斯沃,曾因拍片背部受傷,在拍攝「雷神索爾」電影時,連雷神之槌道具 (重達4公斤) 都抓不起來,但接受本書作者艾利克.古德曼醫生的指導,練習核心基礎運動,背部變得更加強壯,身體也恢復往常。

本書包括核心基礎運動的7種紓壓式呼吸運動、4種穩定下盤運動,及收操4式,並有奧運選手示範圖片,讓你輕鬆掌握所有動作要領。

只要將書中的15個招式融入日常活動中:刷牙、開冰箱、吸地、搭車……就可培養好體態,身體更加靈活強健,並解決慢性痠痛問題。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自大是文化出版, 艾利克.古德曼著作《雷神索爾也在練的隨時版核心基礎運動》一書。好萊塢男星克里斯.漢斯沃,曾因拍片背部受傷,在拍攝「雷神索爾」電影時,連雷神之槌道具 (重達4公斤) 都抓不起來,但接受本書作者艾利克.古德曼醫生的指導,練習核心基礎運動,背部變得更加強壯,身體也恢復往常。

本書包括核心基礎運動的7種紓壓式呼吸運動、4種穩定下盤運動,及收操4式,並有奧運選手示範圖片,讓你輕鬆掌握所有動作要領。

只要將書中的15個招式融入日常活動中:刷牙、開冰箱、吸地、搭車……就可培養好體態,身體更加靈活強健,並解決慢性痠痛問題。

書籍資訊 請點此

優活健康網

經常急尿或頻尿是「膀胱過動症」嗎?泌尿科醫師提出這4個嚴重警告!

2024-06-13

雙腿夾緊冒冷汗,膀胱快要瀕臨爆炸的急尿感,相信不少人有經驗過,但是對於膀胱過動症的患者而言,長期處於急尿、頻尿問題非常痛苦,工作、社交、睡眠品質、生活深受影響。泌尿科醫師提醒,季節交替時,天氣變化會影響膀胱過動症的症狀加劇,可能會加重膀胱過動症狀。

經常有急尿或頻尿感的人,是患有膀胱過動症嗎?

34歲許小姐,金融業,平常咖啡不離手,從學生時期就比別人常跑廁所,才剛解完尿不到半小時,就覺得膀胱又漲滿而緊繃,因此外出總是到處找廁所。最近半夜被尿意驚醒的次數高達2至3次,造成白天精神不濟,工作效率大受影響,前來泌尿科檢查發現是間質性膀胱炎合併膀胱過動症。

71歲李先生,有攝護腺肥大的病史,為了改善排尿無力、餘尿不盡,已服用藥物治療數年。然而最近1、2兩個月發現尿意來的又急又猛,好幾次趕到廁所都險些漏出尿來。前來泌尿科檢查結果為攝護腺肥大合併膀胱過動症。

忽冷忽熱加劇膀胱過動症

急尿憋不住,到處找廁所!書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示,膀胱過動是指膀胱內尿液尚未儲存到生理正常的容量時,就開始傳遞神經訊號,使大腦產生尿意,或是膀胱肌肉自行不正常地收縮的症狀。經常有急尿感,甚至出現急迫性尿失禁,白天排尿超過8次,晚上起床排尿超過2次,都是膀胱過動症常見症狀。

乍暖還寒天氣,膀胱過動症明顯增加?張雲筑提到,門診觀察近期氣溫劇烈變化,膀胱過動症患者增加2成。季節交替時,天氣變化會影響膀胱過動症的症狀加劇,氣溫忽冷忽熱的變化,造成交感神經與副交感神經較難以穩定運作,無論是血管或是膀胱、骨盆底肌肉收縮,都可能會加重頻尿或急尿等膀胱過動的症狀。

女性患膀胱過動症高於男性

張雲筑說,在台灣膀胱過動症盛行率大約為17~28%,女性略高於男性。膀胱過動症這類膀胱神經肌肉功能疾病須藉由病史、症狀、尿液、影像、膀胱功能檢查等,逐一分析,釐清病因。膀胱過動症可能是單獨存在的下泌尿道刺激性症狀,但也常合併出現於有尿路感染、攝護腺肥大、尿路結石、糖尿病、間質性膀胱炎、神經病變等患者身上。

在膀胱過動症治療方面,張雲筑提到,生活習慣的調整相當重要,建議患者減少刺激性飲食如咖啡、茶、辛辣食物,戒菸、適量攝取水分等。正規治療則包含藥物,物理治療或手術治療,須經由泌尿科醫師的評估及良好的醫病溝通選擇合宜的治療方式。

張雲筑提醒,不論頻尿、急尿或夜尿,第一個影響到的就是生活品質,對於睡眠、社交、工作等方面造成困擾;持續坐視不理,真正的病因未改善可能會造成身體機能的損害,因此當有相關症狀時,應儘早就醫治療。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

腳掌和腿部的4大徒手按摩法

2018-02-09

有許多徒手按摩前線的方法,其中一種是利用按摩探察各個關節的活動度,譬如腳、踝和腿的部位,評量這些部位的運動作為。

手法

◆ 直線壓迫法

◆ 縱貫摩擦法

工具

◆ 指節

◆ 指尖

◆ 手肘

◆ 直線壓迫法

◆ 縱貫摩擦法

工具

◆ 指節

◆ 指尖

◆ 手肘

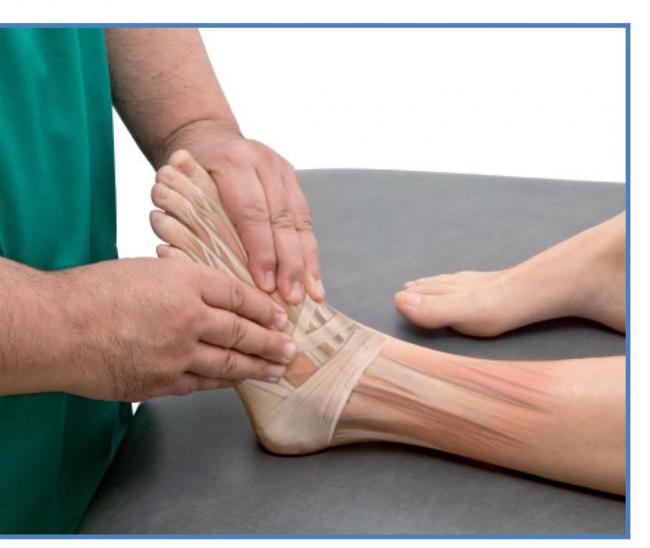

腳掌的評估方法

關於運動員的活動能力,治療師要先進行比較性評估。請運動員臉朝上、平躺在按摩床,雙腿伸直。治療師用雙手鉗住運動員的腳,再輕輕牽拉,往腳底板(把腳趾和腳踝往下拉)的方向施壓,個別牽引每一隻腳趾(每一段指節),包括腳踝。

比較個人身體各個部位的活動能力,是一種非常有用的方法。在此比較雙腳,才能決定哪裡是最需要集中按摩的地方。同時,也要伸展腳趾背和腳背的肌腱,進行觸診,摸索踝頸支持帶。注意,治療師必須兩邊都觸摸,藉此評量僵硬、僵直或無法伸展的部位。

腳掌和腿部的4大運動按摩手法-按摩腳踝前面的支持帶:這個部位的壓力會限制腳底彎屈動作,譬如很難墊腳尖。骨折或挫傷部位解除固定以後,或是遇到術後恢復運動,都必須使用這種按摩手法。

依照前線的運作模式,下肢的運動會從腳背開始;腳背好比山坡,為此,治療師要先從腳背開始按摩,爬向髖部。

請運動員動一動腳趾和腳背,治療師再趁著這個時候進行按摩。使用的摩擦手法必須要配合腳趾關節(趾節間)及腳背關節(蹠骨間的跗關節及跗橫關節)的動作。處理爪形趾或類似的病變時,使用此方法的效果非常好。

使用牽拉法和壓迫法

藉著牽拉和壓迫已經固定的腳踝部位,我們可以觀察和評量這個部位與髖關節的關係。按摩的時候,經常可以在腳背表面發現一塊肉肉的部位(不是每一個人都長成這樣),這就是腳趾的短伸肌。短伸肌可分為趾短伸肌和拇短伸肌,足背痛多與此肌肉有關。

藉著牽拉和壓迫已經固定的腳踝部位,我們可以觀察和評量這個部位與髖關節的關係。按摩的時候,經常可以在腳背表面發現一塊肉肉的部位(不是每一個人都長成這樣),這就是腳趾的短伸肌。短伸肌可分為趾短伸肌和拇短伸肌,足背痛多與此肌肉有關。

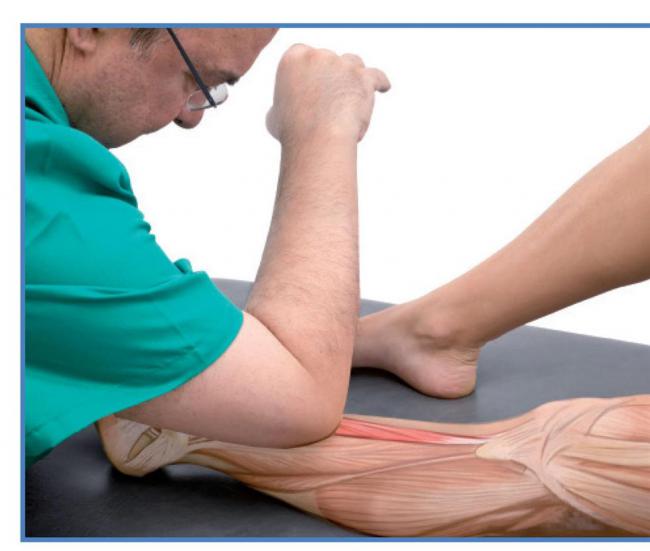

腿部的評估方法

下肢按摩還要繼續,現在我們要提到腿前腱的部位(脛前肌、趾長伸肌以及第三腓骨肌);這個部位的觸診相對容易。運動員提起腳踝、把腳尖指向裡面(側屈與內翻動作)的時候,治療師用手就可以摸到脛骨前面的肌肉和肌腱。

提起腳趾(伸展)的動作,能顯露拇趾和其他腳趾的長伸肌。腳趾的伸展肌腱藏在脛前肌下面,後者生長方向深入膝蓋下面的突起部位(脛骨粗隆)。

腿前按摩 :治療脛前肌的時候,要請運動員把腳板往下壓。治療師趁著運動員伸縮腳踝和腳趾時,用指關節在腿前間隔、有肉的部位持續施壓,也要壓迫腓骨骨幹。

精確解剖

內踝前的脛骨前肌(腳板往上抬的時候可看見)與外踝後面的腓骨肌之間(腳板往下壓的時候可看見)有骨間膜、肌間隔和結締組織外膜。

這個肌肉間隔從腳開始,通到上端,達到腓骨頭前面。因此,我們挪動手指,從外踝往上摸索。如果運動員的腳進行上下移動,就更能清楚看見這個空隙。

腿部按摩:治療師用手肘施壓滾動,這樣的按摩適合肌肉發達或肌肉緊繃的運動員。進行間斷式的按摩時要非常小心,以免造成傷害。

主動動作的按摩手法

大部分的按摩,運動員都是躺著接受按摩,治療師在按摩中幫助運動員進行關節的被動式運動;但有的時候,按摩要趁著運動員主動進行運動時進行,以利於觀察動作受限的狀況,讓治療師進行動態觸診,效果更好。

接下來,雖然仍在療程之中,卻已經告訴運動員哪些是他可以做到的動作,要怎麼做那些動作,甚至告訴他最多能達到什麼樣的程度。主要是讓對方能夠認識這些「新」的動作,並去接納、去融合使用這些動作。

TIPS

從腳踝側屈和外翻(eversion)的動作,可以見到第三腓骨的肌肉和肌腱,但不是每個人身上都能看見。

從腳踝側屈和外翻(eversion)的動作,可以見到第三腓骨的肌肉和肌腱,但不是每個人身上都能看見。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 約瑟‧馬爾默‧艾斯帕夏, 埃爾圖‧亞克梅特‧卡拉斯科 著作《肌筋膜徒手按摩解剖書:5大部位x 10種手法x 7道程序,紓解運動疲勞&提升競技表現的終極按摩法》一書。

「運動按摩」是運動界行之有年的身體護理方法,而「肌筋膜按摩」則是近年來運動按摩技術上,最新的突破性觀念,以及最受矚目的新興護理療法。過去,運動按摩多以治療痠痛或患部為主,是針對單一部位(某肌肉或某關節)的療程,雖然有效卻非常短暫,治標不治本。

現在,醫界與運動圈發現了全新的「肌筋膜按摩法」,強調治療師不應只處理某條肌肉或某個關節,因為實際上人體是由一張完整相連的肌筋膜包覆,有時激痛點並非真正疲勞處,而是相對應或相連結的筋膜遠端;也就是說,從筋膜線路的方向思考,當某個部位疼痛時,必須同時處理通過該部位筋膜線上的所有肌肉,而不是單一患部;這種嶄新的「整體」按摩觀,大幅提升運動按摩的治療功效。

其次,也發現肌筋膜的可訓練性,只要多施以按摩,就能增加筋膜的水分與彈性,有助運動員快速適應不同階段的訓練或比賽,獲得更好的競賽成績。如此,也讓過往運動按摩多半是紓解疲勞、痠痛的消極作用,多了鍛鍊、刺激肌肉的積極作用。

•更多采實文化出版《肌筋膜徒手按摩解剖書》一書資訊 請點此

◎圖文摘自采實文化出版, 約瑟‧馬爾默‧艾斯帕夏, 埃爾圖‧亞克梅特‧卡拉斯科 著作《肌筋膜徒手按摩解剖書:5大部位x 10種手法x 7道程序,紓解運動疲勞&提升競技表現的終極按摩法》一書。

「運動按摩」是運動界行之有年的身體護理方法,而「肌筋膜按摩」則是近年來運動按摩技術上,最新的突破性觀念,以及最受矚目的新興護理療法。過去,運動按摩多以治療痠痛或患部為主,是針對單一部位(某肌肉或某關節)的療程,雖然有效卻非常短暫,治標不治本。

現在,醫界與運動圈發現了全新的「肌筋膜按摩法」,強調治療師不應只處理某條肌肉或某個關節,因為實際上人體是由一張完整相連的肌筋膜包覆,有時激痛點並非真正疲勞處,而是相對應或相連結的筋膜遠端;也就是說,從筋膜線路的方向思考,當某個部位疼痛時,必須同時處理通過該部位筋膜線上的所有肌肉,而不是單一患部;這種嶄新的「整體」按摩觀,大幅提升運動按摩的治療功效。

其次,也發現肌筋膜的可訓練性,只要多施以按摩,就能增加筋膜的水分與彈性,有助運動員快速適應不同階段的訓練或比賽,獲得更好的競賽成績。如此,也讓過往運動按摩多半是紓解疲勞、痠痛的消極作用,多了鍛鍊、刺激肌肉的積極作用。

•更多采實文化出版《肌筋膜徒手按摩解剖書》一書資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅