運動星球

掌撐棒式轉體 TORSO TWIST ON ALL FOURS

2016-06-01

掌撐棒式轉體 (Torso Twist on All Fours)是一個上半身的訓練。藉由左右手沿著身體向上延伸,帶動左右兩側腰部的肌肉,使肌肉方能得到伸展。

掌撐棒式轉體

鍛鍊肌肉群:上半身

動作難度:★★★

STEP 1 準備動作

雙手雙腳與肩同寬,肚子收緊預備。

STEP 2 左手穿過

左手從底下穿過至右邊,左肩及腰部也要跟著轉動。

STEP 3 往左上方延伸

上半身再轉回,往左上方延伸,停留5秒。

STEP 4 右手穿過

右手從底下穿過至左邊,右肩及腰部也要跟著轉動。

STEP 5 往右上方延伸

上半身再轉回,往右上方延伸,停留5秒,左右輪替,做1分鐘。

以上教學示範僅供參考,實際訓練狀況請依個人身體狀況自行斟酌。

臀部肌肉的力量,比你想像的大

2017-04-20

每個人上了年紀後,肌力都會衰退,身體的動作便無法再像年輕時那樣地頻繁劇烈。新陳代謝隨著身體老化而降低,也會使肌肉難以形成。再加上肌肉量減少,基礎代謝變差,若還維持過往以來的飲食習慣就會容易變胖。肌力減弱加上體重增加,人就懶得動,本來已經不足的活動量就變得更少了。

為了改善這個現象,趁年輕時事先養成「上了年紀也行動自如的身體」非常重要。

一提到養成可以預防老化的不老身體,「 骨盆矯正」、「 順位排列(Alignment)」、「正確的姿勢」這些方法大家都已經耳熟能詳。但我們的重點並不是在這當中找出最好的運動,而且要得到最好的效果。

這麼一來,方法就很多了,「鍛鍊小腿」、「鍛鍊大腿」、「鍛鍊核心肌群」等等都是,而本書的焦點便是放在主掌髖關節的「臀部肌肉」—在所有肌肉中,力量最大的肌肉之一。

臀部四周有好幾條以髖關節為中心,總稱為「臀肌」的肌肉。對臀部的肌肉做整體的訓練,便是體後側運動的主要目的。

臀部是維持生活機能的重要肌肉。

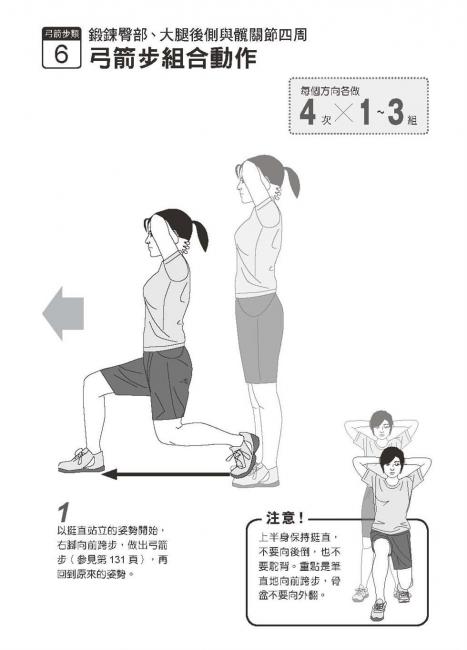

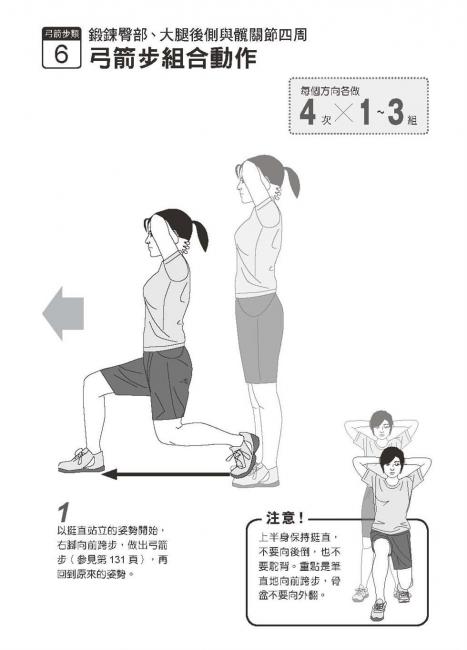

弓箭步組合動作

每個方向各做4次╳1 ~ 3組

1 以挺直站立的姿勢開始,右腳向前跨步,做出弓箭步,再回到原來的姿勢。

注意!上半身保持挺直,不要向後倒,也不要駝背。重點是筆直地向前跨步,骨盆不要向外翻。

弓箭步組合動作-1

弓箭步組合動作-1

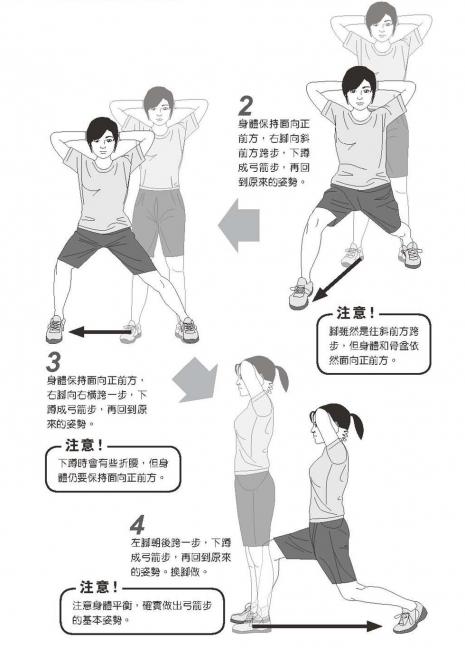

2 前方,右腳向斜前方跨步,下蹲成弓箭步,再回到原來的姿勢。

注意!腳雖然是往斜前方跨步,但身體和骨盆依然面向正前方。

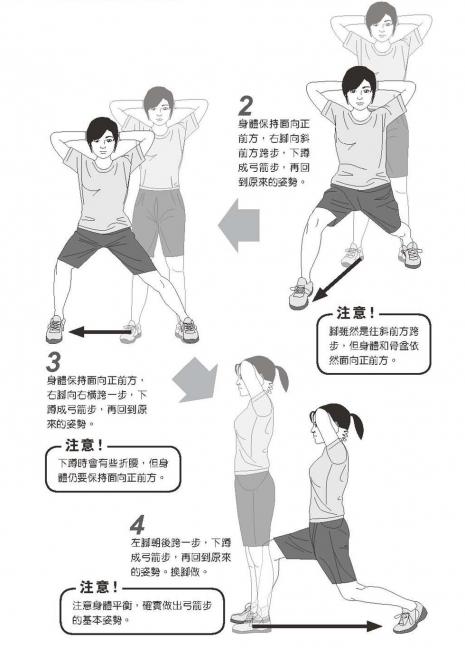

3 身體保持面向正前方,右腳向右橫跨一步,下蹲成弓箭步,再回到原來的姿勢。

注意!下蹲時會有些折腰,但身體仍要保持面向正前方。

4 左腳朝後跨一步,下蹲成弓箭步,再回到原來的姿勢。換腳做。

注意!注意身體平衡,確實做出弓箭步的基本姿勢。

弓箭步組合動作-2

弓箭步組合動作-2

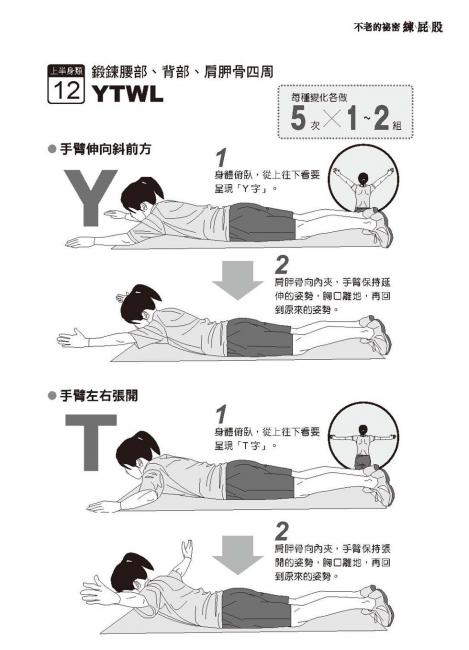

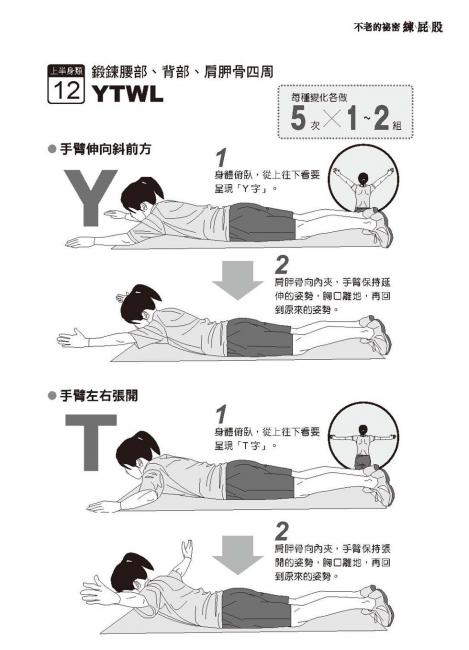

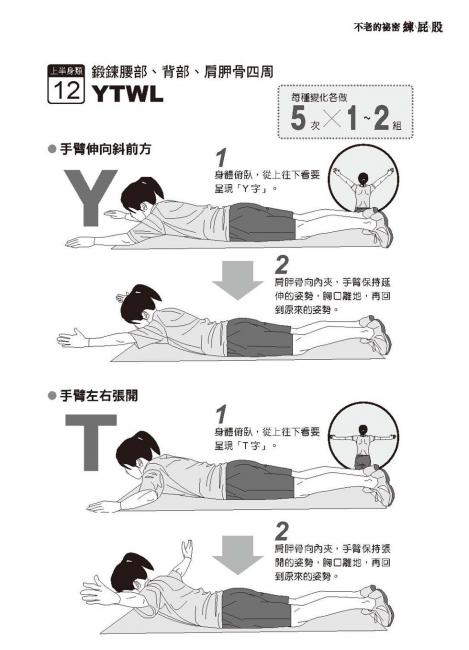

YTWL

每種動作各做5次╳1 ~ 2組

◎手臂伸向斜前方

1 身體俯臥,從上往下看要呈現「Y 字」。

2 肩胛骨向內夾,手臂保持延伸的姿勢,胸口離地,再回到原來的姿勢。

YTWL-1

YTWL-1

◎手臂左右張開

1 身體俯臥,從上往下看要呈現「T 字」。

2 肩胛骨向內夾,手臂保持張開的姿勢,胸口離地,再回到原來的姿勢。

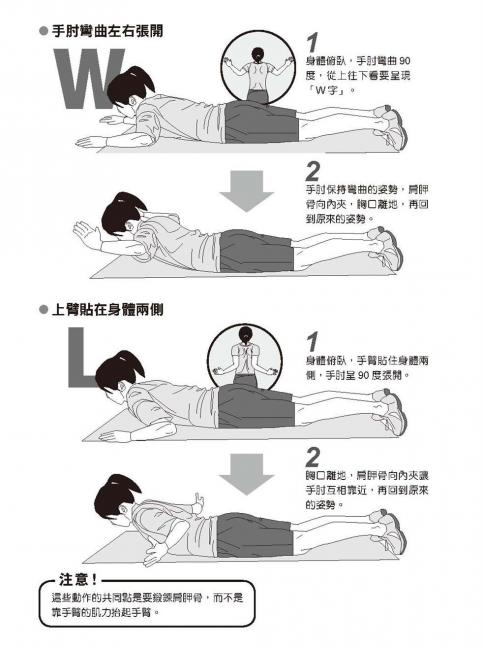

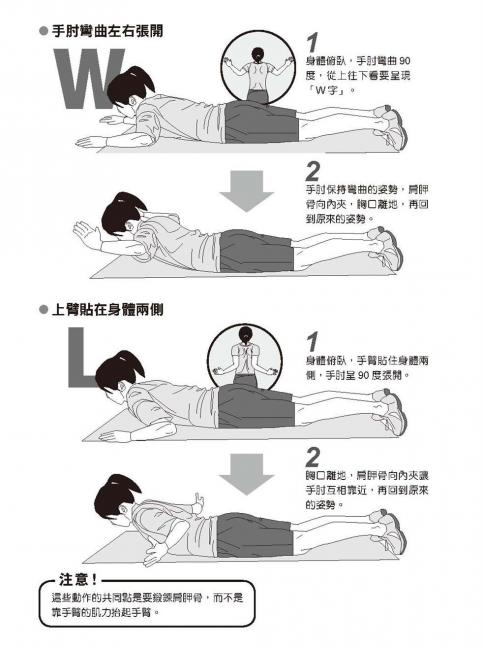

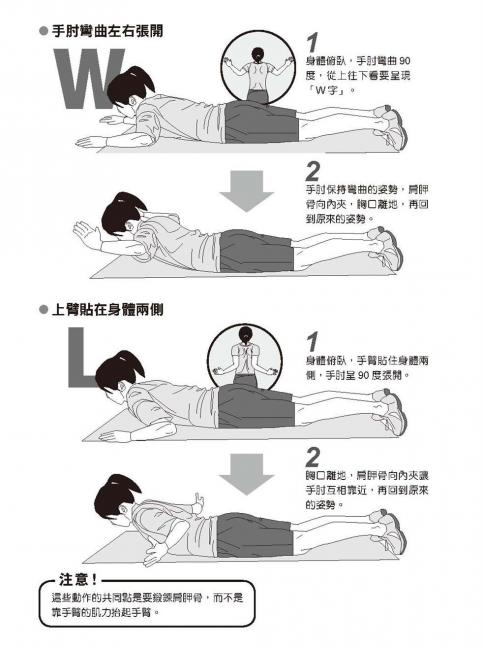

◎手肘彎曲左右張開

1 身體俯臥,手肘彎曲90度,從上往下看要呈現「W 字」。

2 手肘保持彎曲的姿勢,肩胛骨向內夾,胸口離地,再回到原來的姿勢。

◎上臂貼在身體兩側

1 身體俯臥,手臂貼住身體兩側,手肘呈90 度張開。

2 胸口離地,肩胛骨向內夾讓手肘互相靠近,再回到原來的姿勢。

注意!這些動作的共同點是要鍛鍊肩胛骨,而不是靠手臂的肌力抬起手臂。

YTWL-2

YTWL-2

書籍資訊

◎圖文摘自三采文化出版,荒尾裕文著作《不老的祕密 練屁股》一書。

日本熱議話題,運動員、物理治療師實用後大讚!

日本職籃東京電擊隊專屬體能教練兼訓練師荒尾裕文首創理論

最新型態的肌肉訓練「體後側運動」

2步驟․隨時做 體態-10歲!

想要重返年輕,就從你的臀部肌肉開始!

書籍資訊 請點此

弓箭步組合動作

每個方向各做4次╳1 ~ 3組

1 以挺直站立的姿勢開始,右腳向前跨步,做出弓箭步,再回到原來的姿勢。

注意!上半身保持挺直,不要向後倒,也不要駝背。重點是筆直地向前跨步,骨盆不要向外翻。

弓箭步組合動作-1

2 前方,右腳向斜前方跨步,下蹲成弓箭步,再回到原來的姿勢。

注意!腳雖然是往斜前方跨步,但身體和骨盆依然面向正前方。

3 身體保持面向正前方,右腳向右橫跨一步,下蹲成弓箭步,再回到原來的姿勢。

注意!下蹲時會有些折腰,但身體仍要保持面向正前方。

4 左腳朝後跨一步,下蹲成弓箭步,再回到原來的姿勢。換腳做。

注意!注意身體平衡,確實做出弓箭步的基本姿勢。

弓箭步組合動作-2

YTWL

每種動作各做5次╳1 ~ 2組

◎手臂伸向斜前方

1 身體俯臥,從上往下看要呈現「Y 字」。

2 肩胛骨向內夾,手臂保持延伸的姿勢,胸口離地,再回到原來的姿勢。

YTWL-1

YTWL-1

◎手臂左右張開

1 身體俯臥,從上往下看要呈現「T 字」。

2 肩胛骨向內夾,手臂保持張開的姿勢,胸口離地,再回到原來的姿勢。

◎手肘彎曲左右張開

1 身體俯臥,手肘彎曲90度,從上往下看要呈現「W 字」。

2 手肘保持彎曲的姿勢,肩胛骨向內夾,胸口離地,再回到原來的姿勢。

◎上臂貼在身體兩側

1 身體俯臥,手臂貼住身體兩側,手肘呈90 度張開。

2 胸口離地,肩胛骨向內夾讓手肘互相靠近,再回到原來的姿勢。

注意!這些動作的共同點是要鍛鍊肩胛骨,而不是靠手臂的肌力抬起手臂。

YTWL-2

YTWL-2

書籍資訊

◎圖文摘自三采文化出版,荒尾裕文著作《不老的祕密 練屁股》一書。

日本熱議話題,運動員、物理治療師實用後大讚!

日本職籃東京電擊隊專屬體能教練兼訓練師荒尾裕文首創理論

最新型態的肌肉訓練「體後側運動」

2步驟․隨時做 體態-10歲!

想要重返年輕,就從你的臀部肌肉開始!

書籍資訊 請點此

YTWL

每種動作各做5次╳1 ~ 2組

◎手臂伸向斜前方

1 身體俯臥,從上往下看要呈現「Y 字」。

2 肩胛骨向內夾,手臂保持延伸的姿勢,胸口離地,再回到原來的姿勢。

YTWL-1

◎手臂左右張開

1 身體俯臥,從上往下看要呈現「T 字」。

2 肩胛骨向內夾,手臂保持張開的姿勢,胸口離地,再回到原來的姿勢。

◎手肘彎曲左右張開

1 身體俯臥,手肘彎曲90度,從上往下看要呈現「W 字」。

2 手肘保持彎曲的姿勢,肩胛骨向內夾,胸口離地,再回到原來的姿勢。

◎上臂貼在身體兩側

1 身體俯臥,手臂貼住身體兩側,手肘呈90 度張開。

2 胸口離地,肩胛骨向內夾讓手肘互相靠近,再回到原來的姿勢。

注意!這些動作的共同點是要鍛鍊肩胛骨,而不是靠手臂的肌力抬起手臂。

YTWL-2

書籍資訊

◎圖文摘自三采文化出版,荒尾裕文著作《不老的祕密 練屁股》一書。

日本熱議話題,運動員、物理治療師實用後大讚!

日本職籃東京電擊隊專屬體能教練兼訓練師荒尾裕文首創理論

最新型態的肌肉訓練「體後側運動」

2步驟․隨時做 體態-10歲!

想要重返年輕,就從你的臀部肌肉開始!

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自三采文化出版,荒尾裕文著作《不老的祕密 練屁股》一書。

日本熱議話題,運動員、物理治療師實用後大讚!

日本職籃東京電擊隊專屬體能教練兼訓練師荒尾裕文首創理論

最新型態的肌肉訓練「體後側運動」

2步驟․隨時做 體態-10歲!

想要重返年輕,就從你的臀部肌肉開始!

書籍資訊 請點此

運動星球

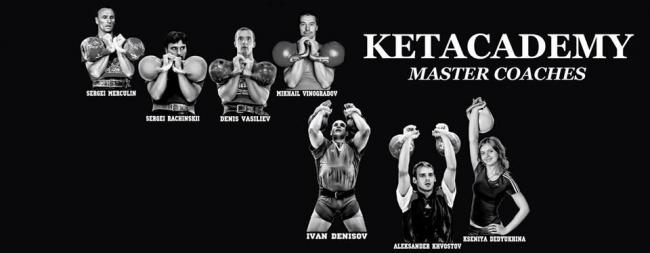

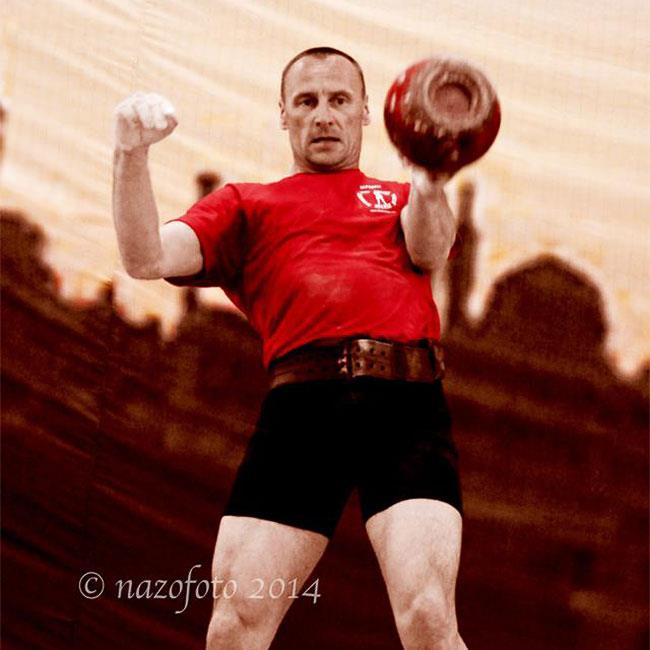

親炙世界壺鈴大師 KETACADEMY 俄羅斯競技壺鈴學院開放報名中

2016-09-22

你對於競技壺鈴或進階壺鈴技巧有興趣嗎?兩位俄國壺鈴大師即將來台親自授課,歡迎來參加這個課程,不但可以增加許多關於壺鈴的專業知識,還能精進你的壺鈴技巧!

4天課程中將會深入探討競技壺鈴研習課程透過Short cycle (Snatch, Jerk),Long cycle (Clean & Jerk),以及其相關動作像是 swing clean hight pull 的變化式,以及 Pulling progression (提拉相關動作)。學員於課程中將會學習到制定訓練計畫的基本能力及相關知識。課程內容包含學術討論以及動作實踐。此課程適合對於力量訓練、功能性訓練、運動表現提升及初階競技壺鈴有興趣之人群。

課程內容

暸解競技壺鈴三項技巧的操作方式

Long Cycle

(clean&jerk)

Short Cycle

(PushJerk, Snatch)

課程講師

Sergei Merkulin

俄羅斯壺鈴國家隊,biothnon競技壺鈴不敗神話

16屆世界冠軍紀錄保持人

Denis Vasilev

俄羅斯壺鈴國家隊,現役 Long Cycle 世界冠軍及紀錄保持人

學歷:聖彼得堡大學 Physical Culture and Sports 體育學碩士

著作:競技壺鈴訓練概念

KETACADEMY 俄羅斯競技壺鈴學院

主辦單位

KETACADEMY俄羅斯競技壺鈴學院

TURNFitness轉動運動顧問有限公司

課程日期

10月7、8、9、10

上課時間

每日9:00-17:00

課程地點

無限體能訓練中心

114台北市內湖區文德路108號B1

文德捷運站一號出口旁

報名費用

新台幣24000元 四日課程 (五、六、日、一)

(取前30位報名,以匯完款郵件通知為順序先後排列)

-------------------------------------------------------------------------

報名條件

競技運動教練、健身房教練、工作室教練、壺鈴運動愛好

ATM轉帳或跨行匯款

銀行代號

822

分行名稱

中國信託江翠分行

帳號

576540252059(12碼)

戶名

轉動運動顧問有限公司

-------------------------------------------------------------------------

招收名額

總上限人數30名

先後錄取順序以完成匯款手續時間為憑。填妥基本資料如下:

1.中 / 英文姓名<須與護照相同>。

2.聯絡電話。

3.郵遞區號及中文地址。

4.電子郵件。

5.服務單位。

6.職稱。

7.服裝尺碼S,M,L,XL

填妥資料寄送到: turnfitness@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------

本次課程候補2人,開課前若正取學員報名後因故不克參加則遞補之,若該梯次無缺額可供遞補,則無息退還報名費。

注意事項

研習期間請穿著運動服裝、運動鞋以利實踐動作執行。

如有天災、氣候或不可抗拒的因素,主辦單位有權臨時修正或變更課程之權利。

退費辦法

若是繳交報名費用後不克參加者,依下列規定退費:

(10/1)以前提出退費申請者,退費過程產生手續費故扣除一成,9折退費。

參加名單寄出協會後恕不退費。

如有疑問,請電洽王慧琳小姐(02)2253-1386或是電子信箱 turnfitness@gmail.com

活動粉絲頁 https://www.facebook.com/events/103996703393087/

KETACADEMY俄羅斯競技壺鈴學院

TURNFitness轉動運動顧問有限公司

課程日期

10月7、8、9、10

上課時間

每日9:00-17:00

課程地點

無限體能訓練中心

114台北市內湖區文德路108號B1

文德捷運站一號出口旁

報名費用

新台幣24000元 四日課程 (五、六、日、一)

(取前30位報名,以匯完款郵件通知為順序先後排列)

-------------------------------------------------------------------------

報名條件

競技運動教練、健身房教練、工作室教練、壺鈴運動愛好

ATM轉帳或跨行匯款

銀行代號

822

分行名稱

中國信託江翠分行

帳號

576540252059(12碼)

戶名

轉動運動顧問有限公司

-------------------------------------------------------------------------

招收名額

總上限人數30名

先後錄取順序以完成匯款手續時間為憑。填妥基本資料如下:

1.中 / 英文姓名<須與護照相同>。

2.聯絡電話。

3.郵遞區號及中文地址。

4.電子郵件。

5.服務單位。

6.職稱。

7.服裝尺碼S,M,L,XL

填妥資料寄送到: turnfitness@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------

本次課程候補2人,開課前若正取學員報名後因故不克參加則遞補之,若該梯次無缺額可供遞補,則無息退還報名費。

注意事項

研習期間請穿著運動服裝、運動鞋以利實踐動作執行。

如有天災、氣候或不可抗拒的因素,主辦單位有權臨時修正或變更課程之權利。

退費辦法

若是繳交報名費用後不克參加者,依下列規定退費:

(10/1)以前提出退費申請者,退費過程產生手續費故扣除一成,9折退費。

參加名單寄出協會後恕不退費。

如有疑問,請電洽王慧琳小姐(02)2253-1386或是電子信箱 turnfitness@gmail.com

活動粉絲頁 https://www.facebook.com/events/103996703393087/