神奇的肌筋膜痠痛自療法:鬆開10個關鍵點,解決難治性疼痛

2016-07-26

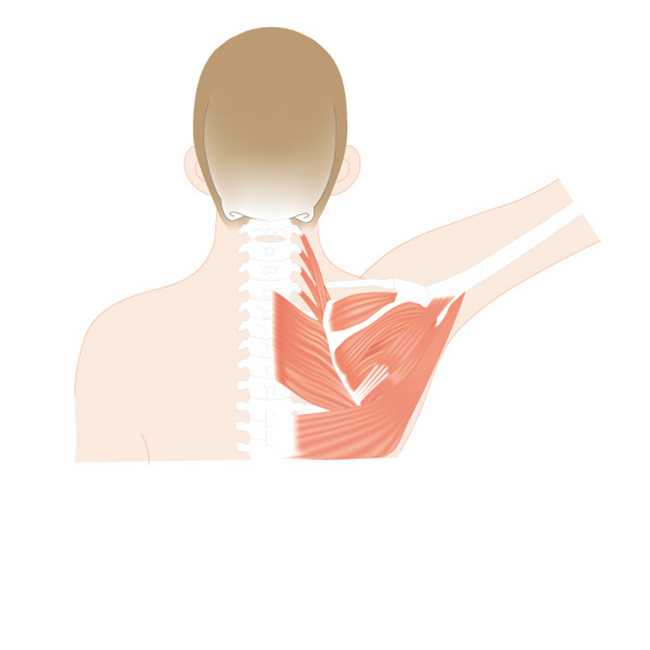

肌筋膜示意圖

肩部區域痛

肩膀是指脖子下方一直到肩胛骨下緣的水平區域,這個部位常因為姿勢不良或過度勞動而造成疼痛。由於大部分上班族每天工作最常用到的部位就是手與肩膀,久而久之,造成肩膀僵硬、疼痛的現象。與肩痠痛相關的肌肉有以下幾種,自我緩解的方式一樣是先按摩十關鍵部位,最後找出下面最疼痛的肌肉,再按摩或伸展它,就可以消除肩膀酸痛。

本書作者胡世銓職能治療師

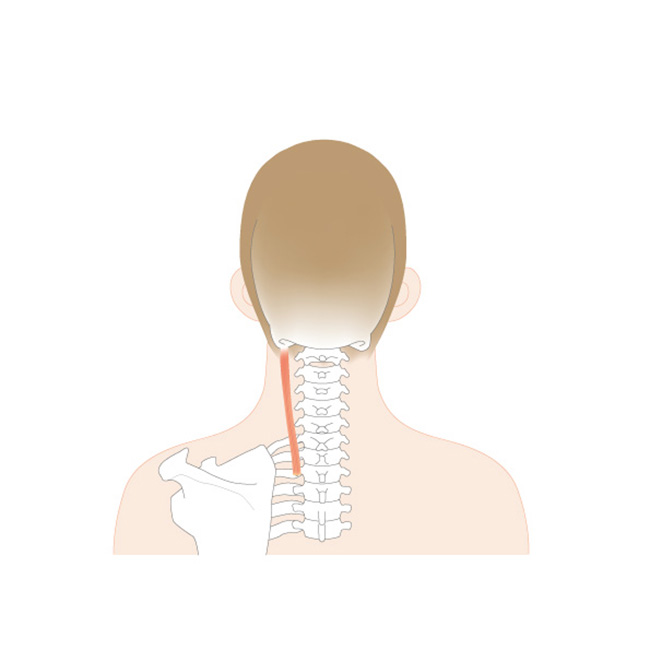

1. 頭最長肌:先揉耳朵後方頭部筋膜,再去按摩痛點本身。

頭最長肌

頭最長肌反射痛區域

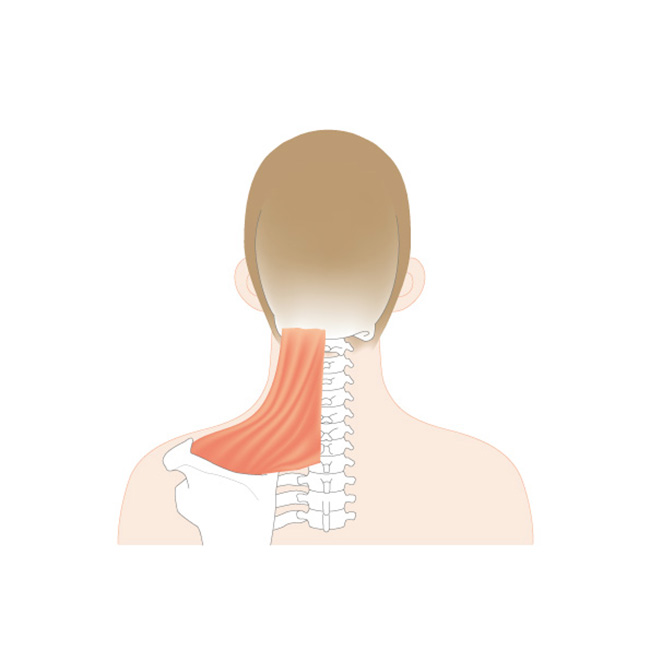

2. 上斜方肌:先檢查枕下、後腦勺區域,再檢查肱二頭肌。

上斜方肌

上斜方肌反射痛區域

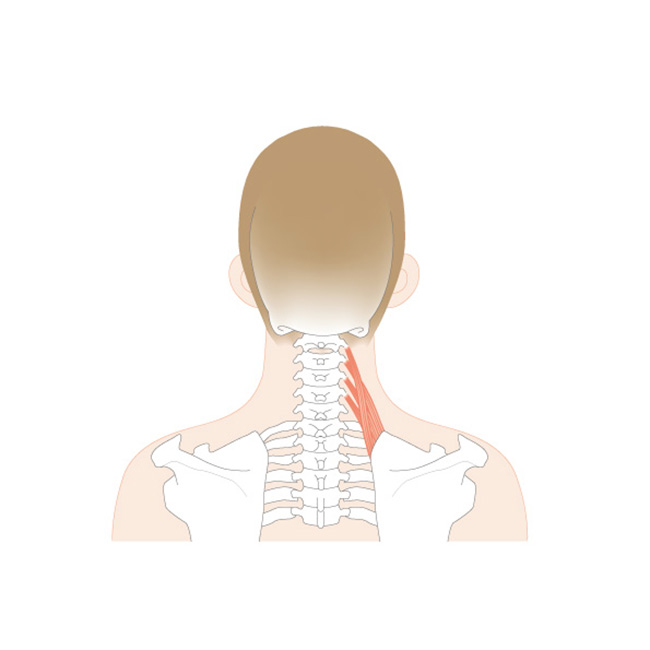

3. 提肩胛肌:先檢查枕下、後腦勺區域,再檢查肱三頭肌。

提肩胛肌

提肩胛肌反射痛區域

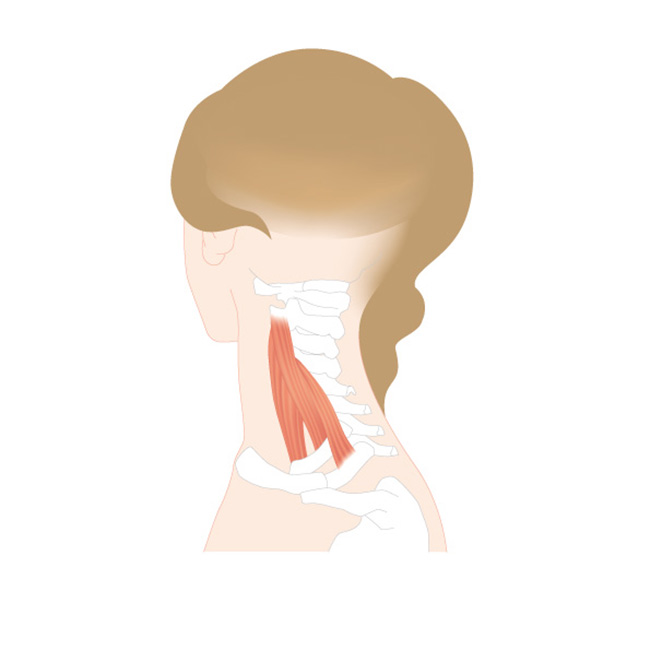

4. 斜角肌:先揉顳肌、再揉臉頰咀嚼肌。咀嚼肌就是用力咬合時,臉頰旁會變厚變硬的那塊,因為咬合磨牙而造成斜角肌出問題,故要先揉壓軟化顳肌與咀嚼肌後,最後再按摩斜角肌或伸展斜角肌,才能消除肩膀酸痛。

斜角肌

斜角肌反射痛區域

5. 旋轉肌群:直接按摩棘上肌、棘下肌與三頭肌。

旋轉肌

旋轉肌反射痛區域

緩解步驟:

1. 關鍵十部位各按摩20~30 下,或是0.5~1 分鐘

2. 頭最長肌/上斜方肌/提肩胛肌/斜角肌/旋轉肌群,最痛的

地方按摩5~10 分鐘

3. 頭最長肌伸展運動

4. 上斜方肌伸展運動

5. 提肩胛肌伸展運動

6. 斜角肌伸展運動

7. 旋轉肌群主動收縮運動

8. 肱二頭肌伸展運動

9. 肱三頭肌伸展運動

頭最長肌伸展運動

1. 頭往右前方低,眼睛朝腋下方向看,並以右手協助施力將頭往下壓,左側亦然。

2. 本運動最好以站姿進行。身體站直,雙手前後自然擺動,同時低頭面向腋下。

上斜方肌伸展運動

1. 頭往右斜, 並以右手協助將頭往右側壓。進行時,臉朝前方,維持15~20秒。左側亦然。

錯誤動作:若眼睛往上看,無法伸展到上斜方肌。

提肩胛肌伸展運動

1. 臉略轉向右方約45度,接著低頭往下看。以右手置於後腦杓,略施加壓力往下壓。

2. 左手向上伸直,以手指尖端觸摸肩胛區域。此姿勢維持15~20秒,之後再換邊。

斜角肌伸展運動

1. 頭往右斜,並以右手協助將頭往右側壓。進行時,臉稍稍朝下,眼睛自然朝下看。維持15~20秒。左側亦然。

錯誤動作:若將臉抬起、眼睛往上看的話,無法伸展到斜角肌。

旋轉肌群主動收縮運動

1. 右手肘抬起,讓上手臂與地面平行,左手置於右側鎖骨旁。前臂往上抬、再回到原先位置,如此反覆做15次,反側亦然。

2. 右手緊貼身體,前臂至於腹部前約略平行於地面,左手置於右手上臂協助穩定。前臂往外轉(注意上手臂仍要貼緊身體)、再回到原先位置,如此反覆做15次。反側亦然。

肱二頭肌伸展運動

1. 手往後伸,雙手手指交扣,手掌向上,至於椅背上,手記得要伸直。屈膝下蹲,維持5~8秒後站起,反覆10次。

2. 蹲下時,肩胛用力往中間夾緊,再放鬆,藉此訓練肱二頭肌。

肱三頭肌伸展運動

1. 上身挺直,眼睛直視正前方。右手向上伸直,以指尖觸摸肩胛區域。

2. 左手手掌協助將右手肘往左側拉,讓右手臂的內側肌肉盡量拉直。維持15~20秒。之後換邊做。

運動星球

50歲後大腦開始萎縮! 這4種習慣加速你腦容量變小

2020-09-02

年過 50 歲後,除了體力、肌力、骨質會隨年齡逐漸流失,「大腦」也會逐漸萎縮!根據研究,50 歲後每年約以 0.2-0.3% 的速率萎縮、60-91 歲更可能加速至 0.5%,增加罹患認知功能障礙或失智症的風險。董氏基金會整理出多項研究,肥胖、腹部脂肪較多者腦容量較小,睡眠少於 5 小時或超過 10 小時,還可能增加憂鬱風險。

50歲後大腦開始萎縮! 這4種習慣加速你腦容量變小 ©Robina Weermeijer on Unsplash

50歲後腦力下滑 嚴重恐失智

台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科劉建良主任說明,「大腦」會隨著年紀而逐漸萎縮、變小,根據研究,50 歲過後大約以每年 0.2-0.3% 的速率萎縮,60-91 歲會加速至 0.5%。腦容量較小,會導致認知功能下降,如知覺動作、注意力、學習與記憶、執行功能(如反應、計畫)等。腦部持續萎縮、嚴重退化,可能會增加未來罹患認知功能障礙及憂鬱症的風險,甚至惡化成失智症。而過去有許多研究亦顯示,腦容量較大認知能力較佳,腦部也較健康。

認知功能正常到失智症之間的時期稱為輕度認知障礙,可能是失智症的前驅期,流行病學研究顯示,社區中篩檢出輕度認知障礙的患者,有 1/3 會在 5 年內發展成失智症。

目前已知發生輕度認知障礙的因素很多,包含年紀(尤其 65 歲以上)、有高血壓、心臟病、糖尿病、中風、頭部外傷、吸菸、酒精和藥物濫用、憂鬱症病史、家族中有其他人罹患失智症、睡眠障礙、甲狀腺功能低下、營養素缺乏(如維生素 B6、B12、葉酸)等。如果罹患輕度認知功能障礙,此階段仍有機會可逆,甚至恢復正常。因此預防認知功能下降和失智症的發生應及早準備,養成良好生活習慣和健康飲食。

大腦早衰3大因素

1. 吃太多鈉、膽固醇 腦容量較小、認知功能較差

2018 年發表於《神經學 Neurology》的研究,評估超過四千名平均年齡 65.7±10.8 歲的荷蘭老人飲食型態和腦容量大小,結果發現:飲食中有較多的鈉、膽固醇、飽和及反式脂肪者,腦容量(腦灰質)較小;而飲食中有足夠蔬菜、水果、堅果、乳製品和魚,以及較少含糖飲料的老人,腦容量較大(包含總腦、腦灰質、腦白質及海馬迴)。

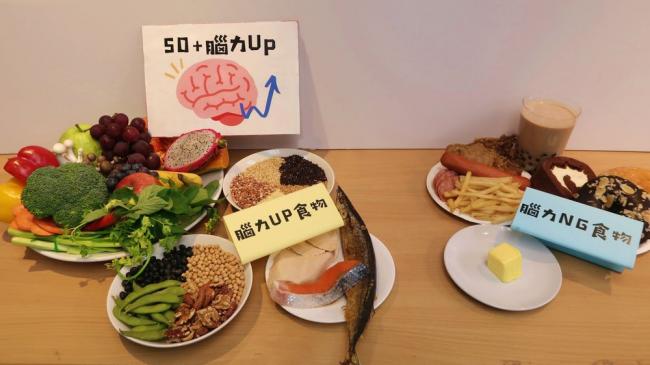

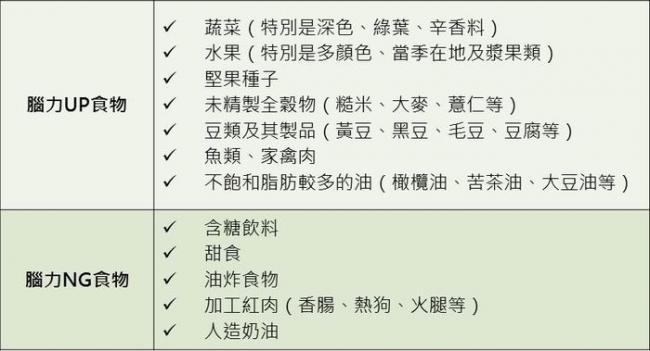

董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉說明,不佳的飲食品質會促進氧化壓力並導致發炎,降低腦源性神經營養因子(BDNF,具有調節神經傳導和生長的功能),而影響腦神經元的正常功能,進而使大腦不健康,認知功能較差。不佳的飲食例如:含糖飲料、油炸食物、加工紅肉、精製穀物、甜食等高糖、高脂肪、高升糖指數的食物。

腦力UP食物及腦力NG食物 ©董氏基金會

2. 肥胖、久坐不動 增加失智症風險

2020 年由全球失智症專家組成的《刺胳針 Lancet》委員會提到,肥胖是 45-60 歲中年罹患失智症的其中一項危險因子。也有其他研究指出,中年肥胖會提升未來罹患失智症的風險;體型肥胖、特別是囤積腹部脂肪的人,其腦容量也較小。

另外,2017 年發表於《阿茲海默症及失智症 Alzheimer's & Dementia》一篇涉及約 60 萬人的研究發現,35-65 歲中年時期若體重達肥胖標準(BMI≧30),會提高約 33% 未來罹患失智症的機率。而英國 Loughborough 大學 2019 年發表於《神經學》的研究也指出,肥胖(BMI≧30)且腰圍囤積較多腹部脂肪的人(腰臀比男性>0.9、女性>0.8),腦灰質體積較小,且 40-70 歲的人當中,BMI 達到過重或肥胖,腦灰質也都較正常體位的人來得小。

劉建良對此說明,飲食不均加上久坐、不運動,都容易造成不健康的體位,研究推測是因為腹部、內臟脂肪較易產生發炎細胞因子、血脂也較高,且肥胖及腹部肥胖的人也較易罹患高血壓、糖尿病、心血管疾病等,這些疾病可能影響大腦神經疾病及血管性的腦萎縮,進而影響到大腦健康和認知功能。

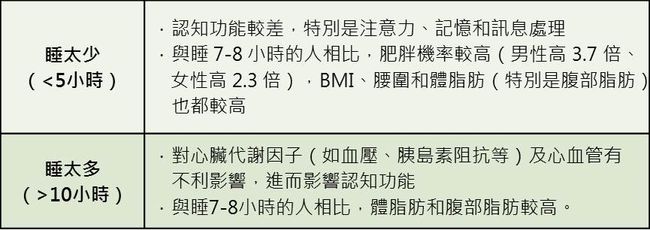

3. 睡太少或太多 增加認知障礙及憂鬱風險

睡太少或太多對大腦健康都不好!2018 年發表於《睡眠藥物評論 Sleep Medicine Reviews》的統合分析研究顯示,睡眠品質不佳、睡眠時間過多或過少、失眠等,都會提高肥胖、心血管疾病的機率,且認知功能也較差進而提高失智症、阿茲海默症的罹患風險。

腦力 NG 的睡眠行為及影響:

©董氏基金會

大腦凍齡 3 大秘方

1. 吃:營養來源是真食物非補充劑

許惠玉營養師表示,越來越多研究顯示,良好飲食可以延緩大腦老化(包含萎縮、變小、不健康),對情緒也有正向幫助。推究這些飲食含有較多對大腦健康有益的營養素,具有刺激神經、降低氧化壓力、調節發炎反應等功能,例如:蔬果中的植化素、葉酸;未精製全穀中的 B 群;魚類中的 n-3 脂肪酸。

此外,多項研究也指出,大腦健康是由整體飲食內容而影響,並非單一種食物或單一營養素。因此,營養素來源應要來自於食物而非膠囊、錠狀等補充劑,才能真正提升整體的飲食品質。

許惠玉建議,每日在六大類食物中,應至少攝取 15 種食物(不含零食、糖果、飲料),多元攝取各類食物同時也能攝取到多種營養素,有益於大腦及身體健康。整理及結合地中海、得舒飲食的心智飲食特色,如下表:

2. 動:有動就能延緩 天天動 1小時更能提升

劉建良表示,在日常生活增加活動/運動量,除了可以預防肥胖、衰弱症和肌少症,對於腦部健康也有益處。根據 2019 年發表於《美國醫學期刊 JAMA》的研究,每天輕度的身體活動(如走路、做家事)就能延緩大腦退化;而每天運動 1 小時,持之以恆就能提高認知功能,特別是注意力、處理速度和執行力。

3. 睡:睡 7-8 小時 腦不老

多篇研究建議,最佳的睡眠時間為每晚 7-8 小時,且睡得好的人較健康、體位較正常,認知功能也較佳。因此,劉建良建議銀髮族平日早上可多出門、多活動、曬太陽,除了能增加活動量,也提升晚上的睡眠品質,還能藉此增進社交,讓大腦更加靈活。

©董氏基金會

註:認知功能障礙和失智症盛行率

1. 2011-2013 年的全國性調查發現,65 歲以上約有 18.8% 為輕度認知障礙患者。

2. 2011-2012 年台灣失智症盛行率調查顯示,65 歲以上失智症人口約占 8%,相當於每 12 位長者中約有 1 位是失智症患者,且年齡越大盛行率越高,80 歲以上長者中,每 5 位約有 1 位失智。

資料來源/董氏基金會

責任編輯/Dama

運動星球

夏天跑步超厭世! 熱天開跑前必須知道的8件事

2019-07-09

炎炎夏日在戶外跑步,確實是一個折磨心志且可能增加傷害的事。但是為了年底的目標賽事,你不練嗎﹖美國路跑俱樂部(RRCA)提出8項熱天跑前應遵循的事,如果不採取適當的預防措施和準備,小心讓原本認為熱血的跑步訓練,變成打壞馬拉松訓練計畫的傷害。

夏天跑步超厭世! 熱天開跑前必須知道的8件事

1. 避免脫水

跑步時,身體每20分鐘可能流失170-340克液體,因此,預先補水是相當重要的。跑前10-15分鐘補充約280-425克液體;跑步中每20-30分鐘補充一次液體;要確定你是否正常無脫水,請在跑步前後測量體重,跑後每減1磅(0.45公斤)就應補充約470克液體。跑到脫水的指標是脈搏在跑後持續升高、尿液呈暗黃色。請記住!口渴並不是脫水的適當指標。

(詳細跑步補水計算攻略請見《跑步前、跑步中精準補水攻略》)

跑前10-15分鐘補充約280-425克液體;跑步中每20-30分鐘補一次液體

2. 避免溫濕度均高

如果室外溫度高於攝氏度,且濕度高於%,請避免外出!在跑步時,體溫透過汗液從皮膚蒸發的過程得到調節;但如果空氣中濕度太高,阻止皮膚上的汗液蒸發,身體無法散熱,將迅速因過熱而發生熱衰竭、中暑等熱傷害。因此,在台灣酷熱夏天出門練跑前,先檢查當下的氣溫和濕度適不適合。

3. 避免陽光直射、防曬

雖然台灣許多戶外練跑路線是毫無遮蔽物的河濱和田徑場,但仍能盡量找到較多綠蔭的公園、有大樓遮擋陽光的操場。在陽光下練跑前,應塗上同時含防止UVA和UVB係數的防曬乳,並戴上可過濾掉UVA和UVB的運動太陽眼鏡。許多人喜歡戴帽子遮陽,但要注意選擇中空設計的帽子,有助於頭部散熱。

4. 穿淺色透氣運動衣

別為了愛美防曬就穿長袖長褲跑步!穿著淺色透氣的運動衣才是王道。如果因為穿著悶熱,在炎熱的天氣中讓身體大量流失水分,將增加熱傷害的風險。

在炎夏這樣穿,小心增加熱傷害風險

5. 事先規劃路線

出門前先規劃你的練跑路線,以便能在已知地點裝滿水瓶、喝飲水機的水,或是投自動販賣機。沿著河濱從中間點往左右來回跑、繞著公園跑都是不錯的選擇;同時記得在你出門跑步時,一定要告訴某個親朋好友你在哪裡跑、大概跑多久,並攜帶身份證件在身上。

6. 症狀發生立刻停跑

跑步時如果發生頭暈、噁心、發冷或是不再出汗,立刻停止跑步!並找個陰涼處喝水或運動飲料,如果仍不舒服請尋求協助。

在身體無法調節溫度、體溫持續升高時,恐導致熱衰竭,嚴重者發生中暑。中暑症狀包括中樞神經異常(精神錯亂、情緒不穩、無意識)、皮膚直到腋下都乾燥無法出汗,嚴重恐危及性命,如果發現有熱傷害症狀,先量體溫有沒有超過 40 度、觀察精神狀況,先辨別是熱衰竭或中暑。如果是熱衰竭可先嘗試降溫,再觀察體溫是否持續升高或其他意識狀態問題;如果精神狀況已有問題,不用懷疑立刻送醫,並且一面做降溫動作。

發生頭暈、噁心、發冷或是不再出汗等症狀,應立刻停跑

7. 特殊疾病先問醫師再跑

如果你有心臟或呼吸系統疾病,或是固定服用任何藥物,請先諮詢醫師是否適合在炎熱天氣下跑步;或者,也許在室內跑步機上跑步較符合你的狀況。另外,如果你曾有中暑或相關症狀,請特別謹慎。

8. 兒童在早晨或傍晚跑

兒童跑步建議在早晨或傍晚時分,更要避免在上午10點至下午2點太陽高照時外出,以減少熱傷害機會,當孩子在戶外玩耍或跑步時,家長應留意隨時補充水分。

資料來源/RRCA, medpartner, 衛生福利部國民健康署

責任編輯/Dama