運動星球

Nike推出“不信極限”系列活動最新影片《追夢 不信極限》

2016-08-29

“追夢 不信極限”是Nike“不信極限”系列活動的最新影片,向力量、美感,以及精益求精的運動精神致敬。

資訊、圖片提供:Nike

運動星球

一起慢慢跑到老,夫妻攜手征服七大洲全馬

2017-05-09

在英國,有一對夫妻名叫馬丁(Martin Steer)與莎拉(Sarah Steer),他們在倫敦修讀商科時相識,於1999年結婚後一同以跑步來維持健康,現在兩人現年41歲已經擁有兩名兒子,仍然對跑步的熱情不滅,還一起去參加許多馬拉松賽事並計劃要跑完七大洲全馬,從2011年開始,他們總共花了五年半的時間攜手完成這偉大的目標,並且誓言要一起跑步到老。

馬丁(Martin)與莎拉(Sarah)一起攜手完成七大洲全馬 ©swns.com

馬丁與莎拉是一對非常恩愛的夫妻,他們不僅感情很好還有許多共同的興趣,其中,跑步這項運動都是他們的最愛。

馬丁:「自從大學認識了莎拉之後,我就認定她是我這輩子的對象,我們無話不談,興趣也都一致,而跑步都是我們每天會執行的運動,在2011年時,跟莎拉決定參加斯德哥爾摩的馬拉松,這也是我們第一次一起來跑馬拉松,在跑的過程中我們都不會離開對方的視線範圍,當我們攜手抵達終點後,覺得實在太棒了,就引起我們想一起計畫完成七大洲全馬的念頭。」

除了完成七大洲全馬外,馬丁還做了一件瘋狂的事。在2015年11月時,他推著一對剛滿1歲的雙胞胎兒子,完成了史帝夫尼奇(Stevenage)半程馬拉松,馬丁以1小時56分鐘的時間完跑這場半馬,刷新了推著搭載兩位寶寶的雙人推車完跑半馬的世界紀錄,而11月1日這天正好也是他孩子們的第一個生日。

他們先後到過非洲塞拉利昂、北美洲薩克拉門托、亞洲的北京長城、冰天雪地的南極洲、大洋洲的墨爾本,終於在2016年11月到智利參加阿塔卡馬全馬,他們兩夫妻要抵抗炎熱的天氣又要適應一些崎嶇地形,雖然這些困難的事情讓他們得要花更多精力克服,但他們卻沒因為這樣就放棄。

莎拉:「這次全馬是我覺得最困難的,天氣不僅炎熱還令我頭暈,整個過程像是作夢一樣,我比馬丁先完賽,總共花了5小時49分完成,在終點等待馬丁時我非常緊張,因為都還沒見到人影,直到過了三小時後,才漸漸看到他的身影。」

兩夫妻完成阿塔卡馬沙漠馬拉松賽結束 ©saffronwaldenreporter

馬丁與莎拉參加北京的馬拉松 ©wns.com

南極馬拉松 ©swns.com

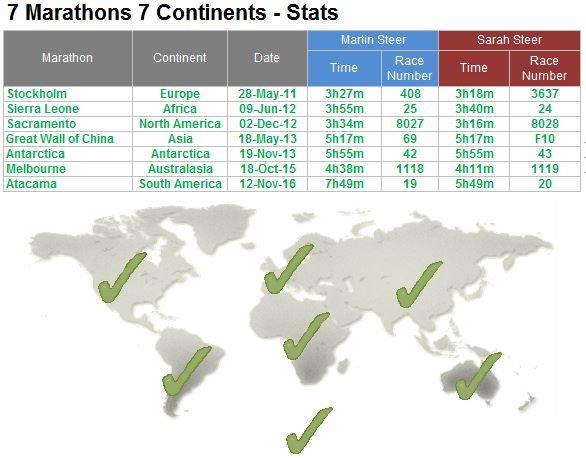

馬丁與莎拉一起完成七大洲全馬的成績。

©swns.com

兩夫妻總共花了5年半的時間完成七大洲全馬,並成為世界160名達到此創舉的一分子,馬丁對自己以及妻子非常感到自豪,覺得一起攜手完成這些比賽。

兩夫妻一起攜手完成七大洲的獎牌 ©saffronwaldenreporter.co.uk

馬丁與莎拉都覺得跑步是探索世界的好方法,並且計劃未來要找與孩子一起跑步,這樣全家都可以可享受相同的樂趣。

馬丁:「能與莎拉一起做同一件我們都喜歡的事情是多麽美好,我也想讓我的孩子們喜歡上跑步這件事,而我不只想與莎拉跑完這七大洲而已,我還想跟她一起慢慢跑到老。」

運動星球

UNDER ARMOUR全新長跑跑鞋「SpeedForm® Slingride」最完整鞋

2016-07-27

跑步運動在台灣風氣成熟,根據體育署統計,路跑竄升為台灣人最愛的運動前三名!四分之一的運動人口,選擇跑步做為平日的休閒興趣。不論是短跑、長跑各有愛好者,跑者們更不斷努力自我突破,月跑量超過100K的跑者更是不在少數,讓路跑可稱之為國民運動!為了因應跑者們不同的訓練需求,UNDER ARMOUR針對長跑運動者們提供更多元的選擇,推出集完整鞋面科技於一身的「SpeedForm® Slingride」,在設計上回到最初的本質,整體設計概念源自於UNDER ARMOUR最經典產品「功能內著衣」,強調全面性的完整包覆感,強韌的包覆效果如同襪子般貼合雙腳,讓雙腳在跑步時彷彿穿上緊身衣般的感受!SpeedForm家族一體成形的優越性持續為這雙鞋加分,還使用全球最強韌輕量的「美國NASA Dyneema纖維」構成最耐用又具有靈活性的鞋面,雙層中底提供優質緩衝避震和力量反饋。「SpeedForm® Slingride」穩定、超輕盈、極舒適,讓雙腳擁有絕佳的保護,加上優異的穩定力支持長跑跑者創新自我紀錄,跑出自信!

UNDER ARMOUR全新長跑跑鞋「SpeedForm® Slingride」

最完整鞋面科技 輕盈、穩定、極舒適 支持長跑跑者

「SpeedForm® Slingride」鞋面前側延續使用全球最強韌、輕量的「美國NASA Dyneema纖維」,特殊纖維織法能使鞋子擁有優越的韌性以及對抗極端溫度與濕度的性能,加強整個前腳掌的穩定性;鞋面側邊運用UA Tech™提供雙腳透氣、柔軟的穿著感受;全面性包覆足部的無接縫Compression材質,猶如第二層肌膚完整貼合足部,給予跑者如同紗一般無壓迫、無擠壓的自在舒適,可以毫無顧忌地長時間衝刺!長時間跑步時非常重要的避震與反饋能力,UNDER ARMOUR運用獨家科技Charged Cushioning能量中底與Micro G®中底,能將落地衝擊力轉化為強烈動能,SpeedForm® Slingride堅固的支撐效果及爆炸性的回彈力,穩定每一步步伐並提供助力。

「SpeedForm® Slingride」系列

⚡ UA SpeedForm科技:以一體成形的鞋面、細膩的製衣技術、與具有支撐效果的聖杯鞋跟,提供絕佳舒適度與強而有力的支撐。

⚡ 強韌包覆效果:來自美國NASA的強韌Dyneema科技,為目前全球最輕的高彈性纖維,擁有優越的強韌度,給前腳掌絕佳的包覆效果,如同UNDER ARMOUR緊縮衣的穿著感受。

⚡ 舒適輕柔的穿著感受:UA Tech™提供雙腳透氣、柔軟的穿著感受,給予跑者如同紗一般無壓迫、無擠壓的自在舒適,可以毫無顧忌的往前衝刺。

⚡ 全面性完整包覆:採用無接縫Compression材質,給予跑者如同第二層皮膚的完整貼合足部,讓雙腳擁有絕佳的保護與穩定性。

⚡ UA新一代複合式能量中底:Charged Cushioning能量中底與Micro G®中底能將落地衝擊力轉化為強烈動能,擁有堅固的支撐效果及爆炸性的回彈力。

⚡ 重點式耐磨鞋底:前腳掌與側邊增加碳纖維材質,加強鞋底耐磨度。

⚡ 「男女UA SpeedForm® Slingride系列」7/14上市,建議售價:NT$4,680。

女 Speedform Slingride慢跑鞋 深粉紅黑

女 Speedform Slingride慢跑鞋 深粉紅黑

男 Speedform Slingride慢跑鞋 青藍白

男 Speedform Slingride慢跑鞋 冰河灰黑