運動星球

讓 TRX 幫你舒展全身肌肉

2016-08-31

上班族長期的久坐在辦公室,工作壓力、以及日常的習慣性動作及不良的姿勢會引起肌肉緊繃,其實背部、頸部、手臂以及腿部的僵硬與緊繃不舒服,80%是來自肌肉長時間處在不正當的姿勢所導致的不舒服感覺,嚴重時更可能造成肌肉緊張性疼痛。

TRX除了可鍛鍊肌群、肌耐力訓練,更適合全身部位伸展及放鬆肌肉的功用,讓長時間坐在辦公室並盯著電腦的我們可以真正的放鬆以及伸展到我們的肌群。

以下為大家分了四大步驟,如何運用 TRX 讓我們真正舒展以及放鬆到我們的身體。

- 【延伸閱讀】:TRX 讓妳瘦腿、翹臀一次擁有

- 【延伸閱讀】:TRX:在繩子上練瑜珈

運動星球

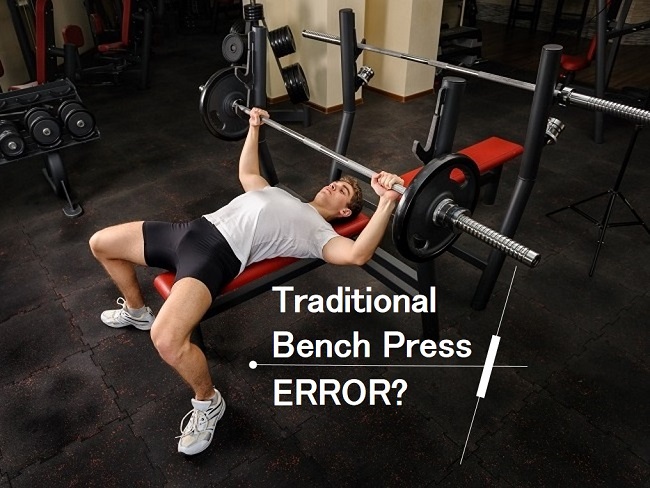

你說傳統臥推錯了嗎?進行訓練時你的腿該抬起還是放下

2020-03-06

我們要進行胸大肌訓練動作時,臥推這個動作可以說是許多人必練的項目之一,因為,它無論使用槓鈴或啞鈴等工具,都可以隨時修改訓練的困難度以從各種角度來刺激我們的胸部肌群。然而,無論你使用哪種方式來進行臥推訓練,你的腳都會牢牢的踩在地面上,因為,這是最標準的做法也是讓身體更加穩定的方式,但如果我們從另一個角度來看這個動作,將腳抬起離開地面時會發生什麼事情?

你說傳統臥推錯了嗎!進行訓練時你的腿該抬起還是放下?

腳該向上還是向下

在2019年6月發表在《PLOS One》上的一項研究發現,當我們在臥推的時後將雙腳抬起,並讓小腿與大腿成90度角時,可刺激全身的肌肉比傳統的雙腳放置於地面要大的多。那麼,這是否就意味著抬起雙腿的訓練會提高肌肉的成長效率?其實,這件事情並沒有這麼樣的簡單!

臥推的時後將雙腳抬起,可刺激全身的肌肉比傳統的雙腳放置於地面要大的多。 ©ibodz.com

美國佛蒙特大學(University of Vermont,UVM)體育科學協調員CSCS Adam Virgile說:最重要的是你要認知進行這項訓練的運動目的為何?簡單來說,你臥推的目的是什麼?

我們都知道力量型的運動員,都會專注於整體的肌力訓練與發揮,因此,它們會將雙腳牢牢的踩住底面進行訓練,因為,這樣將可以讓全身的力量都專注於胸大肌運作上。然而,如果是針對上半身與核心肌群訓練有興趣的人,就比較有可能會採用雙腳抬高離地的訓練方式,來進行臥推動作練習。

但如果你是一位健身或重量訓練的新手,那麼要進行雙腳離地的臥推訓練動作前,還是盡可能的先採用傳統的臥推方式來進行訓練,這也就是意味著你必須要將雙腳放置於地板上,再進行臥推這個動作的練習。

抬腿臥推的風險

採用抬腿臥推的練習動作,看起來似乎可以增加核心的穩定訓練選擇項目,然而,這樣的動作確存在著一些你沒有注意到的風險。第一:當你抬起雙腿時,這也就意味著你的雙腳將無法幫助身體來進行固定,基本上你必須要透過核心肌群的力量來保持平衡,因此,如果你的核心肌群力量還不足夠時,就會讓你在臥推的過程中失去平衡。第二:當你臥推訓練全身的肌力臨近疲勞點時,由於雙腿沒有辦法再當推力的支撐點,這將會讓你有卡在槓鈴下的風險性。

接下來看看ATHLEAN-X的JEFF給了什麼樣的建議:

結論

雖然,我們必須要時常的進行新的練習動作,以幫助我們的肌肉脫離適應區並獲得有效率的成長,但運動訓練過程中的安全性更加的重要。尤其是許多的訓練必須要採用循序漸進的方式來進行訓練,根據美國國家體能協會(National Strength & Conditioning Association,NSCA)2019年8月的研究,一個基本的訓練動作可以幫助你更有效率且安全的進行訓練,並可以增進肌肉的成長與降低體脂肪和體重,因此,建議先採用傳統的臥推訓練來加強自己的肌力才是首要的訓練項目。

資料參考/nsca、livestrong

責任編輯/David

運動星球

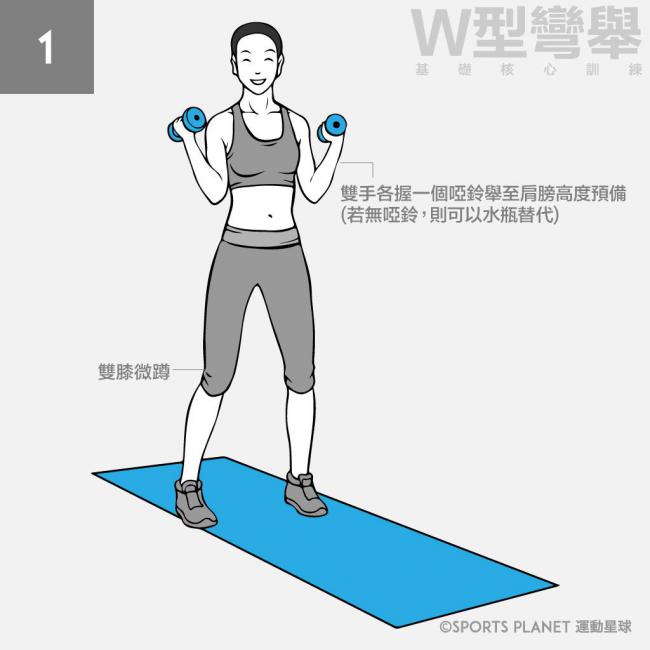

W型彎舉 W CURL

2016-06-01

W型彎舉 (W Curl)是一個上半身的訓練。主要針對與手臂的三頭肌和肱三頭肌做訓練。利用啞鈴的重量來加重肌肉的力量,使這些肌群變得更有力,線條也更結實。

W型彎舉

鍛鍊肌肉群:上半身

動作難度:★★★

STEP 1 準備動作

雙手各握一個啞鈴或水瓶,舉至肩膀高度預備。

STEP 2 向下

雙手同時向下至腰間。

STEP 3 圓弧形收回

以畫圓弧形的方式往胸口收回,動作來回,做1分鐘。