運動星球

熱愛重訓 95歲美國健力奶奶拿槓鈴像拿蛋糕一樣輕鬆

2016-09-12

熱愛重訓的年輕女生不稀奇,等到了90歲,還能對於重量訓練有狂熱與堅持,那才真是一件了不起的事!

美國FOX 13電視台報導,現年95歲的伊迪絲·崔納 (Edith Traina) 不但做重訓,還是個現役健力選手!受訪時她說:「我很期待在我100歲時可以硬舉做到200磅,藉以慶祝我的百歲誕辰。」

現年95歲的健力奶奶Edith Traina 圖片翻攝Youtube

居住在美國佛州希爾斯伯勒郡的崔納奶奶,藉由一位好友的鼓勵和協助,在91歲的時候進入重訓世界,後來更讓她成為一名健力選手。「她把尖叫亂踢的我拖進健身房。為了討她開心,而且讓她別再來煩我,我只好照做,但是我發現我居然愛上了這種運動。」

從那時開始,崔納奶奶已經參加了十多個比賽,雖然她承認她都是那個年齡組別唯一的一位參賽者。「我只需要走上訓練台,把槓鈴舉起來然後放下,我就得到許多掌聲和歡呼了,這是個滿足你虛榮心的好方法不是嗎?」她這樣自嘲。

比爾·比克利(Bill Beekley)是崔納奶奶的教練,他每週指導她三天。他說:「以一位90多歲的女性來說,當她在健身房裡,她所能發揮出來的力量著實驚人。」

大約在一年前,她被診斷出患有慢性阻塞性肺病(COPD)。「雖然我有COPD,我還是一直在做訓練,不過因為一切都被控制住,所以我根本沒有感覺有什麼不舒服。」

她希望自己能夠激勵更多人來嘗試新事物。「當你年紀漸長,若你還能增加自己身體的體能,真的是一件好事。」她說,「當你可以把槓鈴舉起來,你會驚嘆,原來自己的能力還有這麼強。」

運動星球

高效燃脂必做動作──Burpees 波比跳

2018-03-14

想要燃脂的你還在做慢跑、划船、飛輪等有氧運動嗎?其實可以試試這個結合「深蹲」、「伏地挺身」、「跳躍」這三大動作而成的Burpees,它甚至還被美國軍方列入體能測驗課程中。也因為這個運動可在短時間內將心率提升到接近人體最大值,所以它是屬於高強度無氧運動的一種,這個動作除了可以燃脂之外,還可以訓練到身體百分之70左右的肌肉群,包含背部、腹部核心、腿部、臂部等重要肌群,再加上不需要太大的活動空間,可隨時隨地進行操作訓練,因此也被列為想燃脂、瘦身的人必做的動作之一。

連美軍都將這個動作,列為體能訓練課程 ©barbend.com

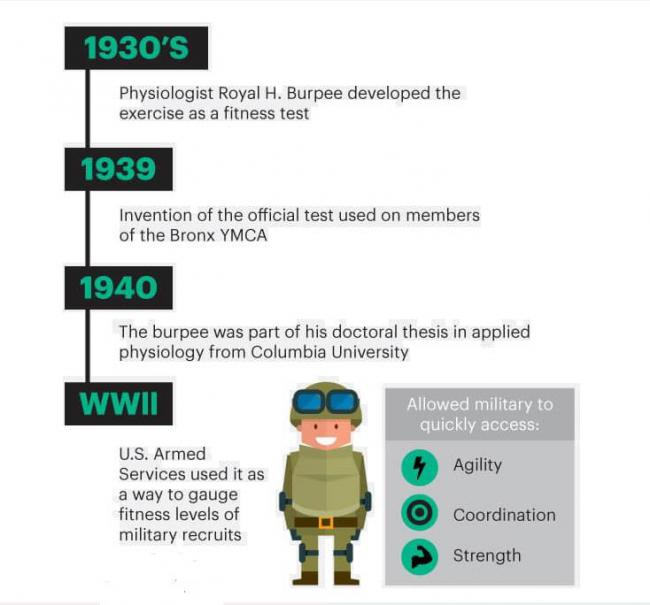

Burpees起源:

Burpees(波比跳)這個運動,是由一位美國生理學家Royal H. Burpee於1930年所發明,主要是用來作為健身體能快速測試的一套標準,並作為他在1940年取得哥倫比亞大學應用生理學博士論文裡的一部分,在這篇論文發表後沒多久,美國就進入第二次世界大戰,在當時就被美軍拿去作為軍隊,快速衡量士兵體能狀態的測試動作,這個動作測試的目的,主要是用來快速衡量敏捷性、協調性與肌肉力量,在當時以1分鐘可以做41下為優秀27下為較差,來做為衡量的一個標準,我們可說當時軍隊對於士兵的體能狀態較為要求,但並不表示現在一般人也必須做到這樣的水準,請在操作這個動作時量力而為!

Burpees(波比跳)這個運動,是由一位美國生理學家Royal H. Burpee於1930年所發明,主要是用來作為健身體能快速測試的一套標準,並作為他在1940年取得哥倫比亞大學應用生理學博士論文裡的一部分,在這篇論文發表後沒多久,美國就進入第二次世界大戰,在當時就被美軍拿去作為軍隊,快速衡量士兵體能狀態的測試動作,這個動作測試的目的,主要是用來快速衡量敏捷性、協調性與肌肉力量,在當時以1分鐘可以做41下為優秀27下為較差,來做為衡量的一個標準,我們可說當時軍隊對於士兵的體能狀態較為要求,但並不表示現在一般人也必須做到這樣的水準,請在操作這個動作時量力而為!

Burpees(波比跳)這個運動的沿革 ©draxe.com

什麼人要做Burpees?

1. 想要瘦身

想要完成這個動作必須要動用全身接近70%左右的肌肉,在運動學來說動用的肌群越多相對身體能量的消耗就越大。

2. 想快速燃脂

因為它屬於高強度運動,所以能快速提升心率至有效燃脂區間,加速燃脂的效果,另外,加上後燃效應,可幫助身體在運動後持續消耗能量來燃脂。

3. 想提升運動能力

這個訓練動作可提高心肺功能、協調性、靈活性與爆發力,再加上它是全身性的鍛鍊,對於肌肉的刺激度非常的好,許多的運動員也都會做這個訓練,來提升自我的運動能力。

想要完成這個動作必須要動用全身接近70%左右的肌肉,在運動學來說動用的肌群越多相對身體能量的消耗就越大。

2. 想快速燃脂

因為它屬於高強度運動,所以能快速提升心率至有效燃脂區間,加速燃脂的效果,另外,加上後燃效應,可幫助身體在運動後持續消耗能量來燃脂。

3. 想提升運動能力

這個訓練動作可提高心肺功能、協調性、靈活性與爆發力,再加上它是全身性的鍛鍊,對於肌肉的刺激度非常的好,許多的運動員也都會做這個訓練,來提升自我的運動能力。

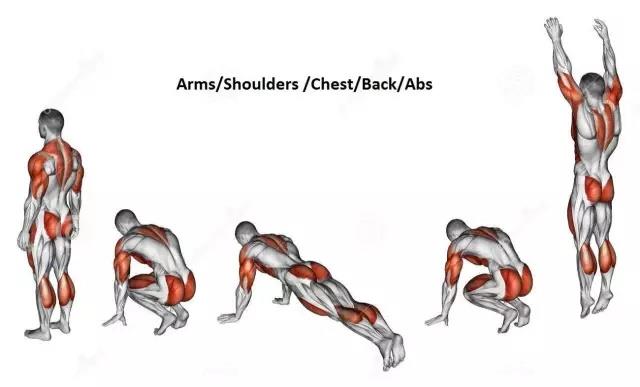

如何做Burpees的6個基本步驟:

1. 站姿:保持自然站姿,身體站直,膝蓋微彎。

2. 下蹲:蹲下後將雙手撐於地面,並與肩同寬。

3. 後蹬地:用力將雙腿同時後蹬,身體呈現伏地挺身的預備姿勢。

4. 伏地挺身:完成一個伏地挺身的動作。

5. 屈腿收腹:將腿收回並屈腹,回復到下蹲的姿勢。

6. 上跳:將雙手往上伸直,收小腹用大腿肌肉將身體往上跳躍。

Burpees連續動作所動用到的肌群 ©zhihu.com

基本Burpees的整套動作,可以訓練到手臂、腹部、腿部、臀部、胸部等各大肌群,這個完美結合無氧與有氧訓練的複合式鍛練法,除了可以提升全身肌肉肌能外,還可以幫助你快速燃脂與雕塑身型,也因為全身肌群的參與比例很大,因此它能在短時間內榨乾你的體能,所以許多健身愛好者與運動員對它又愛又恨。

資料來源/MEN’S FITNESS、barbend

責任編輯/David

運動星球

當WOMEN動在一起:澳洲帥氣鮮肉教練帶妳做「雙人健身」

2017-09-04

國內一家專屬女性健身房「輕適能運動空間」甫於8月下旬搬遷新址重新開幕,邀請澳洲健身冠軍、泰澳混血男模Jason Owen來台推廣女性雙人健身課程,並將授課所得捐作公益。Owen教練不但人帥又極富愛心,身材還好到令人噴鼻血,當天這場雙人健身課簡直就是「顧健康又顧目睭!」

Jason Owen(中)和兩位助理教練脫衣陪練,健美身材讓大家眼睛大吃冰淇淋。

五官立體深邃、身形健美結實的鮮肉猛男教練 Jason Owen 是澳洲知名連鎖健身房 Qmax 的專業教練,曾獲得澳洲ICN男子健身競賽冠軍,擅長指導女性肌力訓練、徒手訓練,協助女性雕塑馬甲線與核心肌群。泰澳混血的他不僅是一位健身教練,同時也是模特兒與演員,目前正逐漸走向國際打開知名度。

泰澳混血帥氣健身教練 Jason Owen。

掌握女性愛運動風氣逐漸增溫,這家女性專屬健身房本次特別邀請國際女性健身專家Owen教練與該店教練Usher、Wendy共同為台灣女性設計專屬健身課程,吸引多位注重身材保養的女性朋友參與,除了一起抓住夏天的尾巴來雕塑馬甲線,同時藉由雙人健身的方式,讓女性朋友可以與閨蜜一起享受健康生活的樂趣。

在Owen教練指導下,輕適能教練Wendy與Usher為大家示範動作。

本次課程為「美肌核心訓練」,課程由單人徒手訓練開始,循序漸進、由淺入深,最後進階到雙人健身訓練,可說靈活又有挑戰性。雙人健身是屬於互動關係的運動項目,這堂課不僅可以幫助腹部核心強化、啟動美肌模式,且透過雙人健身互動關係,增進溝通、提高默契,更可倍增運動本身所能帶來的效益,讓運動健康、有趣又有效!

單人徒手核心訓練,強化核心肌群,也為後續的雙人課程做準備。

Owen教練親切指導學員。

Owen教練脫上衣指導,讓學員享受更多福利。

學員認真練習。

雙人健身除了強化全身肌肉、雕塑身型,更重要的在於培養彼此的默契、互相加油鼓勵,除了適合姊妹淘、閨密一起執行,情侶一起健身,更能透過肌力較強的男性進行更有變化的訓練方式,讓女性「借力使力」達到更好的健身效果。

兩位教練示範雙人健身訓練,男女版與閨蜜版動作略有不同,學員可依搭配組合與自身情況做調配,動作不必一定要做到滿。

雙人互動讓健身變得更有趣。

雙人健身比單人徒手健身強度更高、變化也更多更具挑戰性。

本次課程收益將捐贈長期關注受虐婦女的公益團體「婦女救援基金會」,為社會上各角落需要協助的女性朋友提供溫暖的應援。

課程結束大合照。