運動星球

2016東吳24小時國際超級馬拉松群星閃耀 關家良一風靡全場

2016-12-03

東吳大學24小時國際超級馬拉松今年已邁入第16屆,本屆以「相信自己 跑出希望 關愛社會」為主題,於12月3日上午9時在東吳大學外雙溪校區正式開跑,共有來自世界各國的42位超馬選手齊聚東吳跑道,共創佳績。

2016東吳大學24小時國際超級馬拉松熱鬧開跑。 東吳大學提供

東吳大學今年邀請台北市政府秘書長暨世大運蘇麗瓊執行長、世大運吉祥物熊讚、體委會國際與兩岸運動組葉劉慧娟副組長、中華民國大專體育總會陳嘉遠副會長、台北市潘懷宗議員、東吳大學校友總會劉吉人理事長等貴賓蒞臨指導,亦邀請中信兄弟職棒明星王勝偉及張志豪等人參與為漸凍人而跑之公益活動。

東吳大學潘維大校長表示,東吳超馬已邁入第16屆,特別感謝教育部體育署、各界企業及許多校友,對本次活動提供經費及物資上的贊助,使活動得以順利舉辦。他同時對參賽選手表達敬意,並祝福選手以「堅持完成」的精神,創造佳績。

本次活動榮幸邀請前總統馬英九參與,馬前總統表示:「繼參加1999年東吳首屆超馬後已相隔十七年,很高興能再次參加名人體驗賽。」同時他也詼諧的對參賽者們開了小玩笑:「千萬不能跑得比我快,否則會收到超速罰單,但也不能跑得比我慢,因為會造成交通阻礙。」語畢,選手們哄堂大笑,舒緩了不少賽前緊張的氣氛。

前總統馬英九參加東吳超馬30分鐘名人體驗賽,與民眾熱情擊掌。 運動星球/Oliver Wu攝影

本次大會另一位神秘嘉賓是東吳超馬創下7屆冠軍的傳奇跑者─關家良一先生。今年他因背傷無法出賽,仍心繫他最愛的東吳超馬,故特別來台參與30分鐘名人賽。

東吳超馬創下七屆冠軍的傳奇跑者-關家良一參加30分鐘名人體驗賽。 東吳大學提供

本次賽事在潘維大校長與前總統馬英九帶領貴賓共同鳴槍下,正式開始。30分鐘名人體驗賽的跑道上,除了馬前總統領跑外,另一個焦點是東吳大學視障生沈柏鴻同學,沈同學雖雙目天生失明,但他依舊懷抱熱情,希望能在東吳的跑道上奔馳,因此,在東吳大學鐵人隊隊長姚君翰同學的陪伴和訓練之下,一同參與了本屆30分鐘體驗賽。

東吳超馬賽首度有視障學生參加(東吳鐵人隊歷史系姚君翰同學領跑中文系沈柏鴻同學) 運動星球/Oliver Wu攝影

而24小時的跑道上,除了國內外超馬好手外,還有一位是來自馬來西亞罹患腦性麻痺的跑者曾志龍,曾志龍是世界上少數罹患腦性麻痺的馬拉松選手,同時也是腦性麻痺跑者中挑戰24小時賽制的第一人。四年前應東吳超馬賽事之邀,改寫他的馬拉松生涯,今年也是他連續第五年參與東吳超馬,並以達到一百公里為本次目標。

大馬跑者曾志龍連續5年來台參賽,展現過人毅力。 運動星球/Oliver Wu攝影

東吳超馬已於2012及2014年獲得金牌賽事[註]的標籤,是台灣唯一獲有國際總會認證的金牌賽事,而在全球一年百來場24小時賽中只有兩個比賽獲此殊榮。本次選手、工作人員及志工同學3,000人將一同集力集氣再創金牌賽事。亦期望本屆賽事選手都能創造佳績,再創金牌賽事。

[註]金牌賽事資格

根據國際超級馬拉松總會(IAU)金牌賽事認證標,24小時制超馬賽男子組選手完成240公里,女子選手組完成220公里,達標人數合計5人,方可獲得IAU金牌賽事認證。

亞洲紀錄保持人日本選手原良和 運動星球/Oliver Wu攝影

本屆賽事最有實力與原良和競爭冠軍寶座的德國選手 Florian Reus。 運動星球/Oliver Wu攝影

日本超馬女王工藤真實也是焦點人物之一。 運動星球/Oliver Wu攝影

場上亮點之一,來自澳洲的Larissa Tichon。 運動星球/Oliver Wu攝影

場上另一亮點,來自美國的Katalin Nagy。 運動星球/Oliver Wu攝影

中信兄弟職棒明星、前總統馬英九與東吳師生合影。 東吳大學提供

運動星球

萬金石馬拉松男女雙破大會紀錄 周庭印蟬聯國內冠軍

2019-03-18

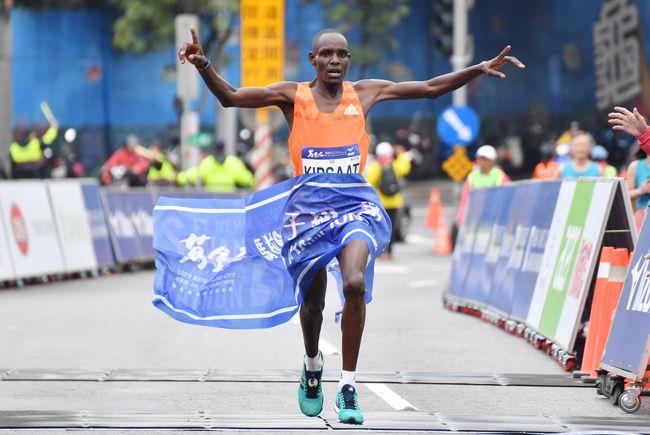

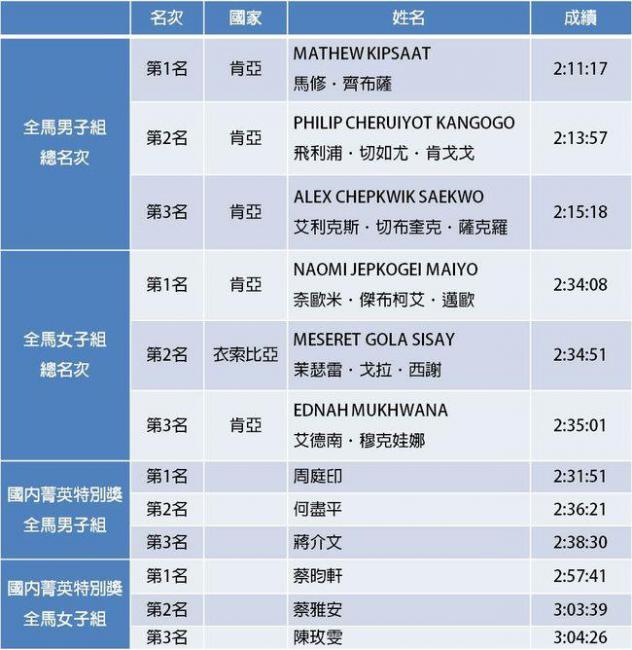

2019新北市萬金石馬拉松17日於萬里太平洋翡翠灣熱血開跑,吸引1.1萬名跑者參賽,更有來自29國近350位外籍跑者,其中超過40位國際馬拉松菁英選手前來挑戰。全馬男子組由來自肯亞的MATHEW KIPSAAT以2小時11分17秒奪下總冠軍,女子組同樣是肯亞選手NAOMI JEPKOGEI MAIYO以2小時34分08秒封后,兩人雙雙破大會紀錄。台灣馬拉松好手周庭印及素人跑者蔡昀軒則分別獲得國內男女全馬冠軍。

萬金石馬拉松男女雙破大會紀錄 周庭印蟬聯國內冠軍

萬金石馬拉松是國內唯一獲得國際田徑總會(IAAF)銀標籤認證賽事,吸引國內外眾多好手參賽。今年天公作美,一開賽就放晴,涼爽的天氣以及較往年小的風勢,相當適合跑步,因此許多選手突破個人最佳成績,全馬男女第一名更破大會紀錄。

全馬男子組前三名皆由肯亞大軍奪下,而全馬男女總冠軍都是第一次來台參賽的菁英選手,男總一MATHEW KIPSAAT表示花了長達半年時間準備萬金石馬拉松,相當滿意這次獲得冠軍,希望下次還有機會回到台灣參賽。女總一NAOMI JEPKOGEI MAIYO表示這次參賽前狀態調整良好,很開心破這次大會紀錄,並獲得漂亮的女王頭獎盃。

肯亞選手MATHEW KIPSAAT以2小時11分17秒獲得全馬男子組總冠軍 (2019 新北市萬金石馬拉松提供)

全馬女子組由肯亞的NAOMI JEPKOGEI MAIYO以2小時34分08秒封后 (2019 新北市萬金石馬拉松提供)

國內部分,周庭印以2小時31分51秒蟬聯國內全馬男子冠軍寶座,總排成績第8名。周庭印在去年12月的台北馬拉松,以2小時24分29秒寫下個人最佳成績,這次在賽前他表示「期許這屆萬金石馬拉松跑得比去年快(去年2:35:00),目標往奧運邁進,會盡全力參加這次賽事」 ,果然不只蟬聯冠軍,成績也進步超過3分鐘;賽後他說,雖現正在服兵役,但還是會抓緊時間訓練,保持水準跑出好成績。

國內女子組方面,身為國小老師的素人跑者蔡昀軒,以2小時57分41秒摘下國內全馬女子后冠,蔡昀軒表示,今年賽事的交管跟賽道管理都比去年提升,她將這次目標成績設定在3小時內,也成功達標。

金山之子周庭印以2小時31分51秒蟬聯萬金石馬拉松國內男子組冠軍 (2019 新北市萬金石馬拉松提供)

國內女子組冠軍由素人跑者蔡昀軒以2小時57分41秒獲得

萬金石馬拉松為了朝IAAF金標籤認證賽事前進,今年在交管、補給上雙雙升級,並規劃菁英選手熱身區,提供跑者level up的賽事體驗。此外,今年萬金石馬更用心與跑友互動,賽前系列活動包括測5000、進階班訓練營,以及17美食、17旅遊等網路活動,還從參賽名單中隨機抽出300位跑者姓名,特別製作加油板分布在賽道上,讓選手找到專屬自己的加油板開心合照,里程數告示牌上更發揮創意對話鼓勵跑者,引起很大迴響。

賽事也動員許多運動名人參與,起跑處有「運動甜心林明禎」、「最速女律師」邱靖貽領跑,終點線有「跨欄王子」陳傑、「森林王子」張泰山等人迎接,為跑者掛上象徵萬金石馬拉松獨一無二的女王頭完賽獎牌。

「跨欄王子」陳傑為完賽選手掛牌

2019新北市萬金石馬拉松名次

資料來源/2019 新北市萬金石馬拉松

責任編輯/Dama

運動星球

紐西蘭獨腿女孩,用跑步演繹傳奇

2017-01-20

在紐西蘭有一位23歲的女戰士,名叫潔絲·昆妮(Jess Quinn),她在9歲時因為骨癌失去一條腿,在前陣子,她為了自己許下一個目標,就是能跑完10公里,她為了達到這項目標,她還獲得專用的跑步義肢來完成這個夢想,並將這個正面力量散布給其他人。

潔絲·昆妮(Jess Quinn) ©dailymail.co.uk

從小就活潑好動的昆妮,時常會因為太激烈運動,導致腿部疼痛,而時間越久,這些狀況就越來越明顯,在9歲那年去醫院檢查時,發現自己罹患了骨癌,而昆妮的主治醫生告訴她,如果想要保命就必須把右腿截肢,才能阻止惡性細胞擴散,當下昆妮整個崩潰到谷底。

昆妮:「我從不覺得罹患了癌症對人生會有什麼改變,當下要被截肢時,我的情緒非常激動,剛開始被驚嚇到臉上沒有任何表情,但是我其實是很很害怕的,當時的我才9歲,我完全沒有辦法想像往後的日子,可能不能像正常人一樣跑跑跳跳,但是就算不想將右腿切除,我也無法繼續過生活,我的父母當下是非常難過的,他們一邊不停地詢問醫生除了截肢以外能阻擋癌細胞的方法,也一邊安撫我的情緒,就這樣過一段時間後,我們的情緒都比較冷靜後,我告訴我的父母說,我已經準備好了。」

在截肢過後裝上義肢的日子,讓昆妮非常不適應,連剛開始要練習走路都非常困難。

昆妮:「裝上義肢的疼痛真的不是一般人能想像的,連戰起來都覺得身體壓在義肢身上,這是非常疼痛的,你能想像你必須將身體某部分塞入一塊器盆裡,然後還要帶著它移動,真的是難以承受的痛苦,剛開始在學走路時,真的只能請家人攙扶我,或是扶著牆壁走路,在每天的練習下以及父母、同學鼓勵下,走路終於漸漸越來越穩定了。」

隨著時間流逝,昆妮也長大成人,在前陣子時,昆妮突然想要為自己的生活做些不一樣的事情,於是她下定決心要完成一個目標,就是以現在截肢的狀態跑10公里的路程。

昆妮表示,身體裝上義肢要跑步,是非常不容易的,而且自己本身也沒有在運動,是真的蠻吃力的,但也希望這項目標能在24歲前完成。在設立目標後,昆妮開始健身,並在跑步機上開始跑步以及去健身房做一些重量訓練。

昆妮的主治醫生知道她有這個目標後,免費將她的義肢換成跑步專用的義肢,並想幫助她達到願望,然而換上跑步義肢的昆妮,一直持續在努力練習,現在的她已經可以跑上600公尺了,但是離目標10公里還是有一段相當大的路程。

昆妮表示,自己從來沒有想過自己會得癌症然後到截肢,再到現在開始跑步,當設立一個目標時,會讓自己越來越茁壯,我也希望我的故事能感染像我一樣狀況的人,讓他們也可以越來越強壯。