呼吸:紓壓運動的重要元素

2017-02-07

此刻,請你深呼吸3次,並仔細觀察你是怎樣呼吸的:呼吸的過程是什麼?空氣在哪裡流動?請牢牢記住你觀察到的地方,因為這一章都在討論呼吸,不過等到各位讀完本章後,我相信你的呼吸方式將會大不相同。

本章之所以要討論呼吸,是因為呼吸與紓壓息息相關,因此呼吸也是紓壓運動的重要元素。當身體受地心引力壓迫而變得僵硬時,呼吸就無法順暢,從而影響到身體的每個動作與站立姿勢。唯有肺臟充滿氧氣時,才能讓附肢骨順利完成任務,但前提是整個胸腔充分擴張,確保肺臟擁有前述力量。所以本章介紹的運動,就是要重新教育身體正確擴張中軸骨,以確保我們能夠進行正確且有效的呼吸。紓壓運動將重新訓練胸腔周圍的「滑輪系統」,使其發揮最大的機械優勢,讓胸腔盡量擴張,以便肺臟能夠順利完成工作,就這麼簡單。

頭部前傾的姿勢會使胸腔與胸骨在每次呼吸時變得更沉重。

不過紓壓運動的目標,是要改變身體不經意養成的姿勢慣性與動作模式,所以並不是那麼容易上手,有些人可能必須做出全面而徹底的改變,而且幾乎所有人都得費點工夫才能成功改變。

這種情況是可以理解的,因為我們長年來不假思索做出的「自然」姿勢,其實是身體受到地心引力的擠壓與束縛,而倉促做出來的自我保護反應,結果反而害身體變得硬梆梆。本書介紹的紓壓運動,就是要直接解決身體緊繃僵硬的問題,不過要使長期緊繃的身體放鬆談何容易。

所以各位在練習紓壓運動的每個招式時,必須弄清楚要使用哪些肌肉,以及要施展多大的力量。

那麼該怎麼做才能重新訓練中軸骨?強化中軸骨能夠產生哪些成果?紓壓運動特別重視以下三點:後腦勺從頸部上抬、橫膈膜呼吸(腹式呼吸),以及腹部伸長緊實。

注意這位男士的鼻子與腳趾,突出於胸部的距離居然是一樣的,幸好我們可以透過紓壓運動,來矯正此一長期養成的不良姿勢。

正確擺放頭部,別讓後腦勺壓著後頸

本章介紹的每個紓壓運動招式,其核心要素是紓壓式呼吸,且頭部的位置格外重要:要將後腦的枕部,也就是所謂的後腦勺,從頸椎後側的凸起處往上拉提,頭部要這樣擺放(見上圖),使頭骨與尾骨之間的距離盡量拉開來。

之所以要這樣擺放頭部,是因為我們已經從海莉的情況觀察到,中樞神經系統的重要分支,從大腦經過枕部往下到腦幹,再到達脊椎底部,沿途與身體的其他部位溝通、傳遞訊息;如果後腦勺壓著後頸,就會剝奪大腦經過枕部到腦幹之間的原有神經通路,那麼中樞神經系統與身體其他部位之間的溝通效率就會變差。

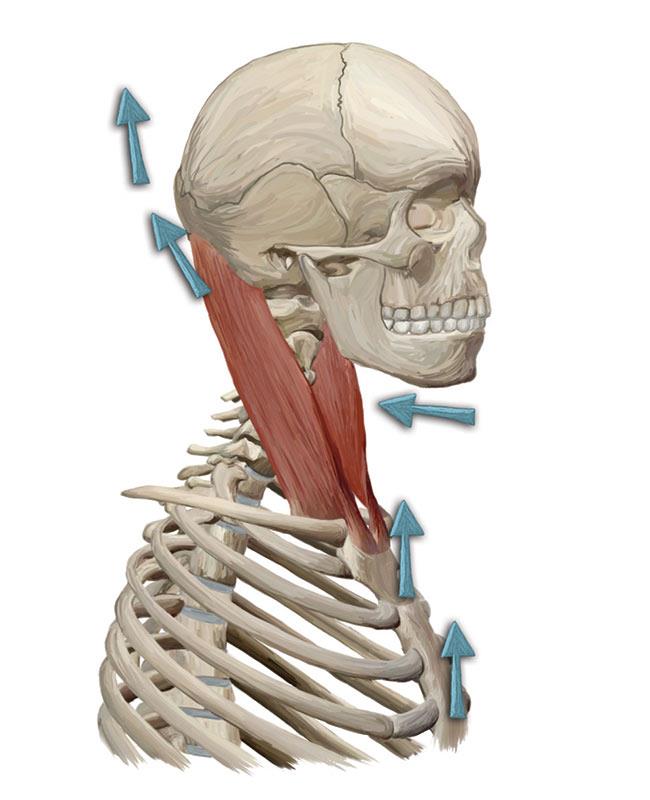

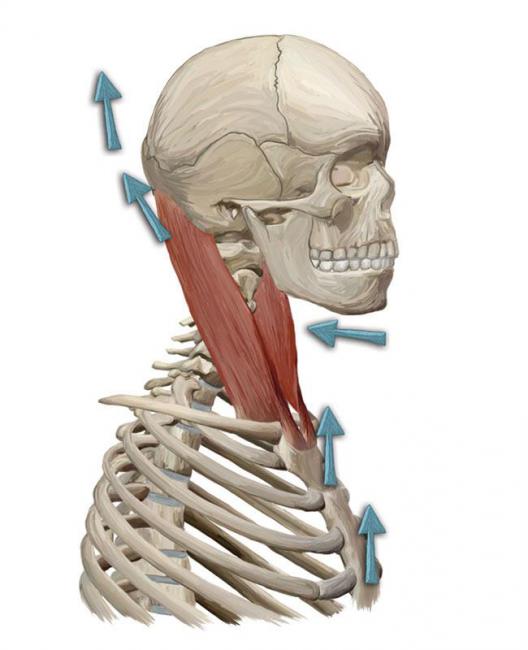

正確擺放頭部:你的後腦勺底部,必須從頸椎後側的凸起處往上拉提,這樣胸鎖乳突肌才能有最佳表現。

還有一點也很重要,當後腦勺壓著後頸時(如此篇第一張圖:海莉上班的坐姿),肩膀的角度就會改變,導致肩膀向下垂。肩膀雖然屬於附肢骨,卻是依附在中軸骨上,像娜芙蒂蒂皇后那種頭向前傾的姿勢,會削弱中軸骨對肩膀保持在正位的支撐,所以肩膀會下垂;而下垂的肩膀會擠壓到胸腔與鎖骨,使得負責控制肩胛骨角度的胸小肌孿縮。當胸小肌變得太短時,它們就會向前裹住肩胛骨,像是在鎖骨及胸腔罩上一件披風,我們當中就有許多人出現這種圓肩(rounded shoulders)的狀況。以前人們一直以為是緊繃的胸小肌把肩膀往下拉,但實際情況卻相反:下垂的肩膀使胸小肌收縮,經過一段時間後,造成胸小肌習慣性孿縮;這種情況通常會產生危險,包括手麻與刺痛,或是當手臂高舉過頭時,脈搏會變弱、上半身無力,甚至是下顎出問題,因為前傾的頭部必須一直往上看才能使視線保持水平,從而影響到下顎的角度。

如何將頭部擺放在正確的位置,以便使頭顱底部有足夠的空間,方法是盡量拉開頭顱至恥骨聯合的距離。娜芙蒂蒂皇后的頭向前傾,並非理想的姿勢,想要展現美好儀態的女性不妨像下圖一樣,在頭上頂一本書練習身體的平衡。或許有人會認為這麼做簡直是大開倒車,但它的確能夠使中軸骨獲得解放、伸長與強化,讓肩膀、胸腔及呼吸全都受益。

腹式呼吸,擴大胸腔以吸入更多空氣

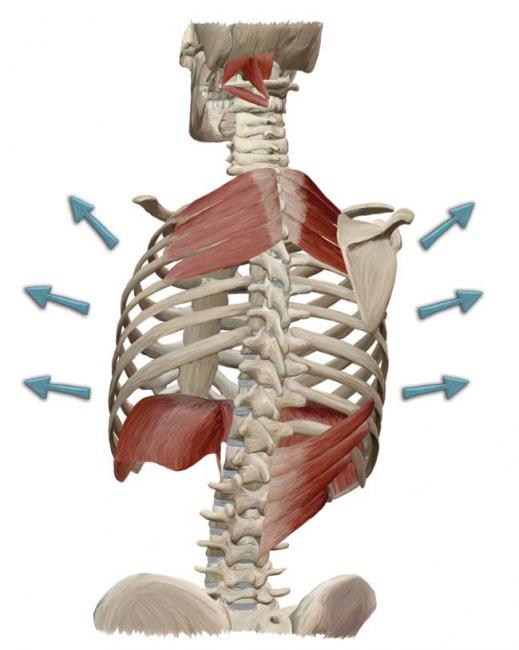

本章介紹的紓壓運動,第二個目標是要讓胸腔從中心往上下盡量擴張,方法是吸氣時橫膈膜收縮,使胸腔的上下徑增大,整個胸腔的容積也隨之增大,讓更多空氣進入肺臟。紓壓運動的重點,在於有力的使胸腔擴張,讓胸腔充滿空氣,以確保空氣能進入胸腔後側的中下肺葉,這是受到壓迫的身體所辦不到的。

當我們吐氣時橫膈膜應該是鬆弛的,但如果身體受到地心引力的壓迫,維持橫膈膜鬆弛狀態的後鋸肌(serratus posterior)就會塌陷;讓橫膈膜處於鬆弛狀態是後鋸肌的工作,但地心引力的壓迫卻會讓後鋸肌整個「擺爛」。因此,本章的紓壓運動要重新訓練我們的後鋸肌,讓它能夠展現肌力支持胸腔的擴張,並維持較長一段時間。

現在請看紓壓式呼吸的整個過程:吸氣時讓空氣充滿胸腔的每個角落,使胸腔擴張到最大程度,吐氣時氣體從胸腔頂端至底部逐漸遞增的排出體外。為了要讓胸腔的擴張狀態,一直保持到吐氣結束為止,後鋸肌必須持續收縮,且時間要比平常身體受到地心引力壓迫時的吐氣過程更長一些,這對後鋸肌的動作習性堪稱重大的改變。

不過主張這樣的改變──動員更多肌肉參與呼吸過程──能讓呼吸過程變得更有效,且能使身體結構更穩定的說法,尚未從研究中獲得定論。該是時候做更進一步的研究,並深入分析我們得到的經驗──擴張得更大的胸腔,能讓更多空氣進入肺部,對於身體的結構與健康極有助益。

橫膈膜擴張:橫膈膜會隨著胸腔從中心向外擴張的徑做出反應,這種一致性的向外擴張,對於活絡新陳代謝的肌肉運動非常重要。

腹部化身為強而有力的圓柱體

紓壓運動的第三個重點在於強化腹部,方法是讓腹部伸長,成為一個強而有力的圓柱體。我們都知道受壓迫而孿縮的腹部,會使身體的重心轉移,還會使脊椎縮短,並改變脊椎與髖關節之間的生物力學。簡言之,縮短的脊椎承擔下原本該由髖關節負責的工作,亦即吸收地心引力的壓力;這麼一來,會使得全身的肌肉收縮變得沒那麼有效,而且通常會造成身體疼痛。此外,縮短的脊椎還會造成髖關節外旋,而此舉多多少少會使附肢骨轉離中軸骨,導致中軸骨朝腹部塌陷,從而壓迫、縮短腹部。

雖然這會令腹部看起來是緊實的,讓人誤以為是所謂的六塊肌或洗衣板,但那其實是假象,是錯誤使用肌肉所造成的過度代償反應。孿縮且繃緊的腹部,雖然看起來、摸起來很緊實,但其實會阻礙身體使用髖關節處的肌肉,而這些正是負責維持身體重心的肌肉群。

練習紓壓式呼吸可伸長腹部,使它回復原本的功能與強度;對於如何強化腹肌,使它們能保護好腹腔裡的重要內臟組織,各學派有不同的看法,但如果各位能練習我們接下來將會介紹的紓壓運動,那麼不管採取哪一種鍛鍊方式,成功的機會肯定都會高一些,因為紓壓運動能有效伸長腹部。

紓壓運動:做得多沒用,做對才有效

做運動時大家最好能穿上舒適的服裝,並且打赤腳。不論你是在室內的平坦地板上練習,還是在戶外,你都需要有足夠的空間:讓你能夠整個人平躺下來、雙腳打開與肩同寬、雙臂張開,而且能夠向前或向後走幾步。

至於每個動作要重複做幾次,以及總共要花多少時間,一開始不妨先從最低次數做起,之後再視情況逐步增加次數或延長練習時間。

然而,並不是拚命用力做運動就能獲得最佳成果,重點是要把動作做得正確到位:你的身體是否獲得穩固的支撐,以及你是否使用正確的肌肉群做動作,攸關鍛鍊能否成功。「少量多餐」式的練習頻率,神經重塑的效用才能達到最佳效果。

紓壓式呼吸

紓壓式呼吸是這套運動的核心關鍵,其實每個招式只是用不同的姿勢進行紓壓式呼吸而已。

大家肯定都知道將氧氣送進血管、將二氧化碳送出血管的呼吸程序,乃是維持生命的基本生理任務,但如果肺臟受到壓迫,呼吸程序就無法順暢進行,幸好紓壓式呼吸可矯正此一弊病。據估計,我們每個人一天大約會呼吸兩萬三千次至兩萬五千次,所以一天當中即便只有數十次或數百次認真的好好呼吸,就可以減少肺中的二氧化碳,為氧氣留下更多空間,使身體覺得更舒服,並且有更好的體能表現。

這裡有一個小地方要提醒各位,據我的經驗,大約每十人當中,會有一人在初次練習紓壓式呼吸時感到頭暈;他們並不會因此而昏倒,而且頭暈的情況只有在第一次練習時發生,不過還是請大家小心為上。我個人對此情況提出的理論是,那些感到頭暈的人,是因為肺泡正在清空裡頭不知殘存了多久的二氧化碳所致,只需再多做幾次紓壓式呼吸,就能將它清除殆盡,頭也就不會再暈了。

想像胸腔裡的肺臟動態,會有助於練習紓壓式呼吸:肺泡已經準備好要接收吸進來的最大量氧氣,而像籠子般保護著肺泡的胸腔,被抬舉得越高、且擴張成圓鼓鼓的,就越能讓肺部充滿氧氣,這一點在開始進行紓壓式呼吸時,務必牢記在心。

首先,要確定後腦勺從頸部後側的凸起處向上伸展,各位不妨想像從你的頭骨到尾骨之間有一條長線,使下巴內收,並伸長你的後頸肌肉。各位還可以用一個小道具來幫忙:雙手比出「大拇指與小指向上,其餘三指往手掌彎的沙卡手勢(shaka sign,又稱恰卡手勢,源於夏威夷互相打招呼示好的手勢)」,然後把大拇指放在位置最低的肋骨上,小指則放在骨盆的上緣(如下頁圖所示);當你在做紓壓式呼吸時,大拇指與小指間的距離應該要變大。

吸氣時,肩膀別聳起,胸骨則要挺高,當你將肚臍內收擠壓腹部,把腹部充分收緊時,吸入的空氣會把胸腔從臀部往上提。在胸腔向前後及兩側均衡的擴張時,別忽略了胸腔後側方較低處;你要讓吸進胸腔來的空氣充分擴張,但擴張的方式是由下往上──胸腔是因為肺充滿了空氣而升高,而非從上方吊起(譯注:普通的胸式呼吸,吸氣時外肋間肌收縮,使肋骨往上、往外拉,並將胸骨推向前,使胸腔的前後徑和左右徑增大)。

吐氣時,腹部充分收緊,使胸腔保持擴張與挺起的時間盡量拉長;吸氣時伸長的所有肌肉繼續保持那樣的張力,且肺部是從胸腔由上往下逐步排出氣體。

沙卡手勢:兩手比出沙卡手勢,將大拇指放在胸腔底部,小指放在骨盆頂端(髂骨前上棘),以此作為測量基本紓壓式呼吸的量尺;每次吸氣時,兩指間的距離都要比上一次再拉開些,呼氣時則要努力保持相同的距離。

每1 回的紓壓式呼吸, 至少要重複做3次,時間不拘,如果早上起床時、下午、晚上睡覺前能各做3 回是最棒的。當然,練習核心基礎運動時,也要搭配紓壓式呼吸。

雖然紓壓式呼吸完全合乎生物力學,沒什麼好大驚小怪的,但我卻覺得它很神奇,因為透過呼吸讓肺部充滿空氣,抬頭挺胸站著對抗地心引力,如此便可以回復兼具力量與靈活彈性的人體天生架構。讓整個胸腔擴張到最大,你的身軀就會伸長、變得強壯,而且你的中軸骨將會從尾骨到頭骨完全拉長,全身上下都獲得穩定的支撐。

挺胸收下巴:胸骨(胸部的中心)上抬時,下巴保持內收。我最喜歡的口號就是「挺胸收下巴」,臀部稍微往後頂,會有助於做出正確的姿勢。

書籍資訊

◎圖文摘自大是文化出版, 艾利克.古德曼著作《雷神索爾也在練的隨時版核心基礎運動》一書。好萊塢男星克里斯.漢斯沃,曾因拍片背部受傷,在拍攝「雷神索爾」電影時,連雷神之槌道具 (重達4公斤) 都抓不起來,但接受本書作者艾利克.古德曼醫生的指導,練習核心基礎運動,背部變得更加強壯,身體也恢復往常。

本書包括核心基礎運動的7種紓壓式呼吸運動、4種穩定下盤運動,及收操4式,並有奧運選手示範圖片,讓你輕鬆掌握所有動作要領。

只要將書中的15個招式融入日常活動中:刷牙、開冰箱、吸地、搭車……就可培養好體態,身體更加靈活強健,並解決慢性痠痛問題。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自大是文化出版, 艾利克.古德曼著作《雷神索爾也在練的隨時版核心基礎運動》一書。好萊塢男星克里斯.漢斯沃,曾因拍片背部受傷,在拍攝「雷神索爾」電影時,連雷神之槌道具 (重達4公斤) 都抓不起來,但接受本書作者艾利克.古德曼醫生的指導,練習核心基礎運動,背部變得更加強壯,身體也恢復往常。

本書包括核心基礎運動的7種紓壓式呼吸運動、4種穩定下盤運動,及收操4式,並有奧運選手示範圖片,讓你輕鬆掌握所有動作要領。

只要將書中的15個招式融入日常活動中:刷牙、開冰箱、吸地、搭車……就可培養好體態,身體更加靈活強健,並解決慢性痠痛問題。

書籍資訊 請點此

運動星球

空腹訓練到底是好還是不好?有這些情況的人建議不要

2020-04-20

你是否為了要快速降下體重,而選擇空腹訓練或是間歇性禁食?有許多的人都認為運動前禁食(空腹訓練),可以讓身體更有效的使用脂肪做為能量,進而降低體重與燃燒脂肪。這樣的訓練邏輯也因為加速體重減輕、改善運動表現和具有其它潛在的健康好處,因此,受到許多人的關注與討論。但其實,我們人體從晚餐之後在經過一整晚的睡眠,到隔天的第一餐可能已經經過10-12小時的禁食時間,這時後不吃東西就開始訓練真的會比吃東西後再訓練好嗎?

你是否為了要快速降下體重,而選擇空腹訓練或是間歇性禁食?

空腹訓練有好處?

這裡空腹訓練的意思是,一早起床不吃東西就直接訓練。有個研究指出,當你在早餐前訓練,由於醣原和胰島素降低會促使身體使用所儲存的脂肪當作能量,而不是來自食物的能量;然而在進食之後,胰腺會產生所謂的胰島素,這種激素就會讓身體可以使用碳水化合物中的醣(葡萄糖)作為能量。

任何未使用的葡萄糖(醣原)都會儲存在肌肉與肝臟內,提供給身體在運動時的肌肉所用,在訓練前禁食的理論是,如果沒有碳水化合物可以燃燒來獲取能量,就會促使身體使用儲存的脂肪來進行運作,因而就可能會加快減輕體重與脂肪量。

空腹訓練的意思是一早起床不吃東西就直接訓練。

在國外有一項研究,集中調查了空腹運動如何減少12名活躍男性的24小時能量攝入,這裡的攝入能量是指在一天內的卡路里攝取量;除了卡路里攝取量的減少,研究還顯示在運動期間增加脂肪的氧化,這表明了通過禁食可能會獲得減輕體重和管理體重等方面的好處。

另一項研究,則以空腹耐力訓練的代謝適應性為主題;這項研究將20名年輕男性分成兩組,一組禁食另一組攝取富含碳水化合物的等熱量飲食;在為期6週的耐力訓練項目中,禁食組能夠有效的提昇其運動的強度,並且比不禁食組更有效的增加肌肉氧化能力,同時,增強運動誘導的肌細胞內脂質分解,這對於在運動期間使用能量訓練肌肉的運動員來說,十分的重要!

空腹運動的缺點

當我們人體在一段較長時間內沒有攝取營養就開始運動,體內所承受的壓力就會增加能量的轉換與輸出就會漸漸減少,這樣的狀態就有可能會導致一些運動的健康風險,例如頭暈、虛弱、疲勞甚至暈厥。

如果,未能充分平衡日常營養的需求,定期的間歇禁食在進行一段時間之後,也可能會分解肌肉組織和減緩代謝的功能,另外,有運動習慣的運動者也可能會嚴格限制卡路里和必須營養素的攝取量,這就有可能會導致或加劇飲食紊亂、維生素缺乏症惡化、免疫功能下降、引發過度訓練綜合症或導致其它健康方面的問題。

人體在一段較長時間內沒有攝取營養就開始運動,有可能會導致例如頭暈、虛弱、疲勞甚至暈厥。

有下列情況或因素的人進行空腹鍛煉或間歇性禁食,被認為是不安全的:

1.正在懷孕期或哺乳期的人

2.有代謝綜合徵的人

3.有糖尿病或低血糖問題

3.飲食失調

4.正在服用需與食物同服處方藥

5.有缺乏電解質或脫水壯況

6.兒童、青少年或55歲以上的人

雖然,有許多研究顯示間歇性禁食對身體健康有益處,但也有一些研究顯示,空腹訓練和非空腹訓練的人並沒有什麼區別,另一項為期4週的研究以年輕女性為對象的報告,調查這些女性在空腹或非空腹時,進行有氧運動的脂肪體重和去脂體重的變化,雖然,這兩組人的體重都有減輕許多的情況,但研究的結果指出,禁食組和沒有禁食組之間相比,受試者的情況或測量結果並無顯著的差異。

運動前後進食的好處

在開始訓練前的1-2小時,攝取富含蛋白質和碳水化合物的食物,可以有效的平衡血糖濃度和提高訓練時的能量,這樣的飲食尤其是在訓練強度或時間增加時,可以防止身體能量在訓練中或訓練後快速的下降。另外,在一段較長的時間內限制卡路里攝取,也可能會導致在當天稍後攝取過量的卡路里,這將會讓原本要控制每日攝取卡路里的目的被破壞。

因此,無論你是選擇空腹還是非空腹訓練,在訓練之後的飲食攝取期都不容忽視,當我們運動之後的過量氧耗(EPOX)通常發生在運動的一小時內,以及身體額外消耗了氧氣和三磷酸腺苷(ATP)的時候,這時我們的身體雖然正處於恢復狀態,但依舊會繼續燃燒卡路里,所以,訓練後適當的補充蛋白質與碳水化合物的組合餐點,將能有助於肌肉恢復與平衡血糖加速體能等多項好處。

訓練前1-2小時與訓練後1小時內,都需要補充適當的蛋白質與碳水化合物。

資料參考/mensfitnessmagazine、menshealth

責任編輯/David

運動星球

如何在比賽中發揮最大肌力

2017-08-18

如果想要在比賽中這種重要時刻發揮最大肌力,首先必須確保肌肉不是處於疲勞的狀態,也就是說,在賽前體能訓練調整的方式是非常重要的。但是要如何達到此目的呢?首先,在比賽的前三天應該避免過度的訓練以及絕對不採取非慣用的訓練方法。

如何在比賽中發揮最大肌力

最大肌力是身體非常重要的一項資訊,能夠了解自己的最大肌力,才能調整出最好的健身課表。最大肌力是指肌力訓練中,單次能夠使用的最大重量, 也就是只能做到1RM的重量。最大肌力的發揮是由「肌肉截面積」、「肌纖維的動用率」與「白肌纖維比例」所組成,也就是跟先前提過的肌纖維最為相關。

在比賽前三天避免過度的訓練以及絕對不採取非慣用的訓練方法,要達成這兩點其實很簡單,但很少人能夠理解並做到。假使在過ㄧ至兩天就要比賽,那麼高強度的訓練就會導致過的疲勞,而應該選擇一些負擔較輕的訓練,但是如果想在此時此刻安排一些嶄新的訓練方式來轉換心情以及疲乏的訓練方式並不是個好主意,反正可能會造成阻礙。

如果採取非慣用的訓練方式,特別是含有離心收縮動作的訓練,即使只有輕負荷,也可能在不知不覺中讓肌肉力量下降多達80%,更遭的是,運動員本身或教練可能都不會察覺,就在完全沒有料想到訓練會導致如此疲勞的狀況下參加比賽。雖然自覺狀況不差,結果在場上不知為何總是欲振乏力,無法發揮本來應有的表現,這種情況多半都是由於做了非慣用的訓練所導致,因此,絕對不要在比賽當前進行新的課程訓練。

此外,在比賽前的飲食最好盡量攝取容易轉為能量的碳水化合物為主,如果是需要耐力比賽項目,可採用「肝糖超補法」,從賽前兩週開始,在限制碳水化合物攝取的狀況下訓練,以減少肌肉中的肝糖量,接著一鼓作氣攝取大量碳水化合物,這樣做可以促進肌肉中作為耐力來源的肝糖儲備量比平常更多。

最後,還要留意攝取肌肉中大量存在的礦物質,例如鉀,也可以注意吃水果來確保均衡吸收糖分、水分等礦物質,更需要小心的是,鈉攝取過量會導致體內保存的水份過多,而可能降低肌肉的興奮度。

資料來源/A Workout Routine、BodyBuilding、鍛鍊肌肉大事典:徹底解決心中的 201 個疑問

責任編輯/妞妞