Eddie熊璟鴻

嬰幼兒時期就足外翻?過早讓嬰幼兒進入學步階段其實是害了他!?

2017-02-20

在嬰幼兒階段,活動度的發展更早於學會穩定度之前,在受到視覺與聽覺的刺激後會開始尋找刺激源,第一間事是轉動你的頭(頸椎活動度)開始環顧四周,接著頭的移動方向跟位置帶動肩膀的移動,然後開始在地上翻滾朝著刺激源前進。為了探索瞭解自己的身體活動度與感知外在的事物,你開始把手、手抓到的玩具、最後腳都往嘴巴塞。接著你學會一件事,如果想從A點移動到B點更快的方式,可以用上半身肩膀與手的偕同作用拖著在後頭的腳在地上匍匐前進,所以肩關節是在人體發展過程中首先承受體重、帶動身體動作的關節,並非髖關節。最後學習到如果利用雙腳站立姿勢將可以再加快移動的速度,所以最後學到了如何行走。

寶寶爬行 ©Parents.com

開始學走時,你會手攀著桌腳、椅子、牆緣往掉落在地上的餅乾前進,而當你千辛萬苦地走到餅乾前面,這時你將手移開原本輔助身體移(代替身體穩定性)的支撐物、跨出一大步,結果摔的狗吃屎。穩定度是需要學習的,如果缺乏穩定度的發展,強迫嬰幼兒提早結束爬行與翻滾階段,更走的進入學步階段時(過早的利用學步車),就會容易產生“跳過發育的正常順序”所造成的傷害。

©howwemontessori.com

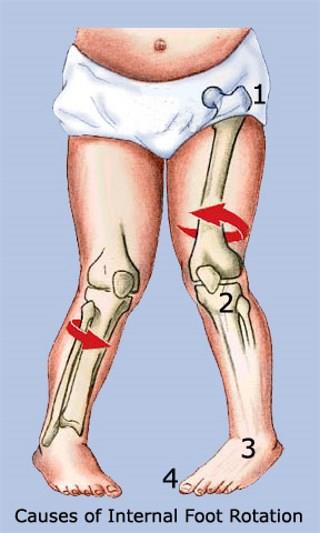

你知道為什麼有些人在嬰幼兒時期就足外翻嗎?因為身為家長的我們可能讓他提早結束在地上進行翻滾與爬行的階段,這時當不具備足夠的軀幹穩定度與下肢肌力時,幼兒只能選擇利用代償的姿勢(足外翻、膝外翻)來完成動作模式,接著習慣在這種代償姿勢下進行動作,久了就喪失足弓在正常發育下應有的角度。

©surestep.net

©kingashoes.com

嬰兒學步前在地上所進行的運動與移動方式都存在具有意義的功能與作用,目的是要在站立行走階段前,先讓軀幹擁有足夠的穩定度,與髖關節附近的肌肉群(臀大肌)建構足夠的肌力。當在幼兒匍匐前進階段 (Tummy Time) 時肚子會被當作身體的支點代替腳的功能,這時讓身體的肌肉如脖子、背部、手臂等有更多的時間來發展肌力為了更進一步的利用四肢爬行、與行走的階段。譬如,孩子在地上無意識地進行類似於熊爬、側爬等的反覆核心抗動的軀幹穩定度訓練。接著當學會如何用肩膀、手軀幹的扭動來帶動身體的匍匐前進後,雙腳跟臀部開始學會參與爬行的動作,同時也在慢慢建構在行走、站立前的下肢肌力。

©baby-sleep-advice.com

嬰兒的動作學習發展建議與平均時間:

肚子貼地的匍匐、翻滾階段(1-6個月)→爬行階段(6-10個月)→學步階段(10-12個月)→ 行走階段(14-15個月;甚至到16-17個月)

人體的發展上,感知系統跟負責掌管身體平衡,且與帶動身體移動的大腦前庭有緊密的連結。嬰兒從開始利用核心的肌肉的地上爬行、翻滾、最後站立行走,都是因為運動接受器收到訊號後,回傳給上級的運動皮質,這樣一來一往的產生與建立身體的反射性回饋,使身體可以逐漸地做出越來越多複雜的動作。

肚子貼地的匍匐、翻滾階段(1-6個月)→爬行階段(6-10個月)→學步階段(10-12個月)→ 行走階段(14-15個月;甚至到16-17個月)

人體的發展上,感知系統跟負責掌管身體平衡,且與帶動身體移動的大腦前庭有緊密的連結。嬰兒從開始利用核心的肌肉的地上爬行、翻滾、最後站立行走,都是因為運動接受器收到訊號後,回傳給上級的運動皮質,這樣一來一往的產生與建立身體的反射性回饋,使身體可以逐漸地做出越來越多複雜的動作。

©tribuneherald.net

如果孩童的發展中跳過重要的爬行階段,除了上述可能造成對於軀幹穩定度發展的刺激不足外,也有機率會產生學習障礙,爬行是一種跨越與連結身體對側的運動,同時刺激右腦跟左腦中負責神經傳導的倂底體的發展,這使身體能夠左右側手、腳、視覺、聽覺同時做功的能力,進而帶給身體在接收外在環境的刺激下,能夠讓身體兩側有效的整合並更有效率的產生運動。爬行也是一種讓身體快速學習協調功能的能力,也是我們在嬰兒成長時期練習身體兩側手腳的協調與同時動作的開端。爬行的學習過程讓我們發展,如穿衣、進食、運動等能力,如果跳過這一步驟,將來可能在往後成長的階段上產生困難。

關於Eddie熊璟鴻Eddie熊璟鴻,目前於Springfield College就讀肌力與體能研究所,從事運動訓練相關知識文章撰寫分享與教學影片拍攝製作,並轉譯國外專業文章。

相關證照

◎ NSCA-CSCS 肌力與體能訓練專家 (Certified Strength and Conditioning Specialist)

◎ 美國舉重協會舉重證照 (USA Weightlifting Sport Performance Coach)

◎ 台灣運動教練學會:肌力與體能認證教練 (Taiwan Sports Coach Association(TPCA), Strength and Conditioning Coach Certificate)

◎ 台灣肌力與體能協力:肌力與體能專業教練 (Taiwan Strength and Conditioning Association(TSCA), Level III Certified Strength and Conditioning Professional, CSCP III)

◎ 美國有氧體適能協會:個人體適能教練 (Aerobics and Fitness Association of America(AFAA), Personal Fitness Trainer(PFT))

◎ 台灣紅十字會總會:CPR+AED

部落格 Epmact Performance

粉絲頁 Epmact Performance

/ 關於Eddie熊璟鴻 /

Eddie熊璟鴻,目前於Springfield College就讀肌力與體能研究所,從事運動訓練相關知識文章撰寫分享與教學影片拍攝製作,並轉譯國外專業文章。

相關證照

NSCA-CSCS 肌力與體能訓練專家 (Certified Strength and Conditioning Specialist)

美國舉重協會舉重證照 (USA Weightlifting Sport Performance Coach)

台灣運動教練學會:肌力與體能認證教練 (Taiwan Sports Coach Association(TPCA), Strength and Conditioning Coach Certificate)

美國有氧體適能協會:個人體適能教練 (Aerobics and Fitness Association of America(AFAA), Personal Fitness Trainer(PFT))

下背部痠痛?用滾筒加按摩球來舒緩放鬆

2017-05-23

平時生活作息姿勢不佳,尤其常常處於久坐且不正的狀態,會導致下背部及腰部肌肉無力酸痛;另外,運動姿勢不良,也會致使下背部不明原因酸痛。除了可以做一些瑜伽或彼拉提斯動作來鍛鍊腰背肌群,也可以常常使用滾筒和按摩球來做舒緩放鬆。

下背部痠痛該如何用滾筒加按摩球來放鬆呢?

用滾筒滾動下背部,可以消除髖部穩定肌群的疲勞。這些肌群橫跨腰椎兩側,所以很容易因為姿勢不良,或在崎嶇不平、傾斜的路面與小徑上跑步,而感到痠痛疲憊。

用滾筒滾動下背部,可以消除髖部穩定肌群的疲勞。這些肌群橫跨腰椎兩側,所以很容易因為姿勢不良,或在崎嶇不平、傾斜的路面與小徑上跑步,而感到痠痛疲憊。

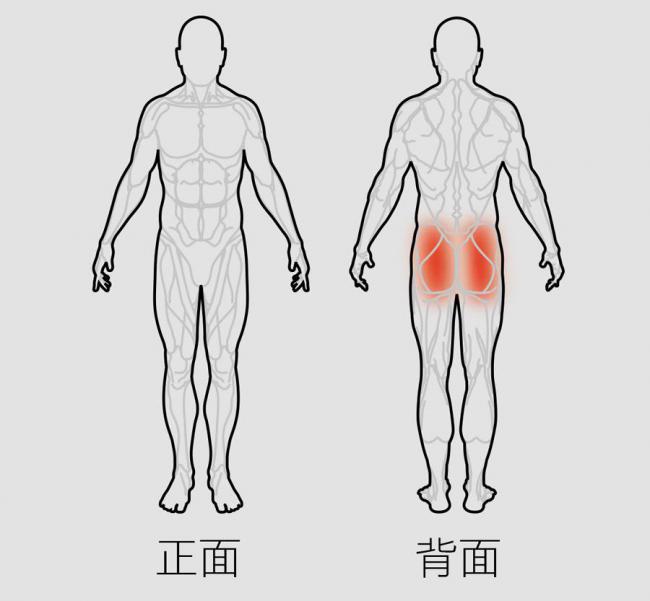

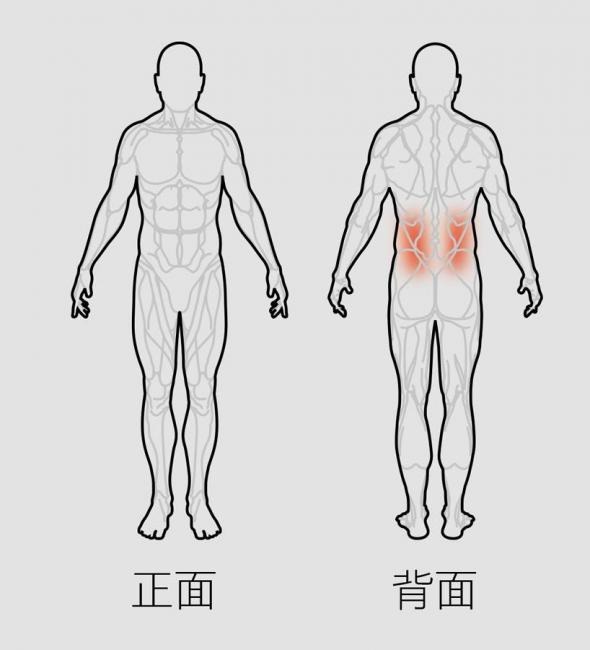

目標肌群

這個運動針對的是連接胸廓、骨盆和脊椎的腰方肌,是核心肌群之一。具有支撐脊椎的作用,也是呼吸動作的輔助肌。

這個運動針對的是連接胸廓、骨盆和脊椎的腰方肌,是核心肌群之一。具有支撐脊椎的作用,也是呼吸動作的輔助肌。

1

坐在地板上,雙腳向前伸出平貼於地。滾筒放在下背部後方。

使用滾筒按摩下背部,一開始可以用雙手肘撐在滾筒上比較容易保持穩定。

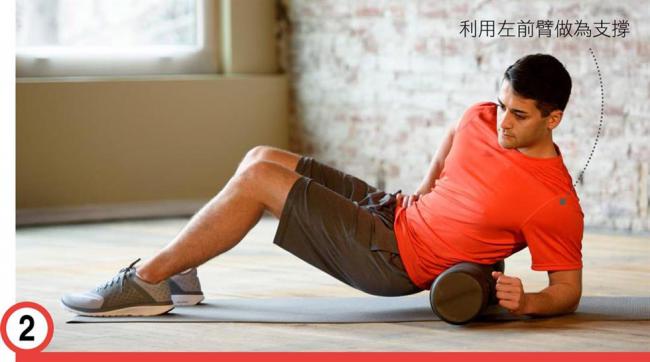

2

上半身向左轉,髖部抬高。針對脊椎左側位於骨盆上方的軟組織施加壓力。

用滾筒按摩下背部,斜轉用身體重量施加壓力在左後背,此時可以用左前臂做支撐。

! 注意

為避免造成腰椎疼痛和受傷,只能對肌肉施加壓力,千萬不要壓在骨頭上滾動。此動作壓迫在肋骨邊緣,60 歲以上或有骨質疏鬆風險者需避免。

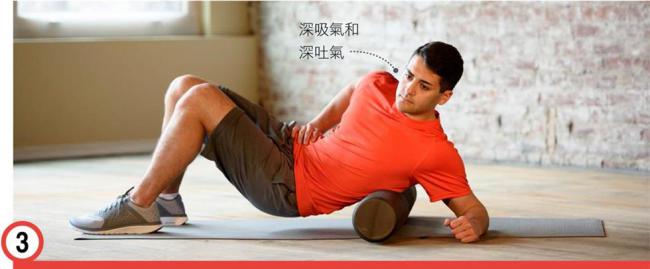

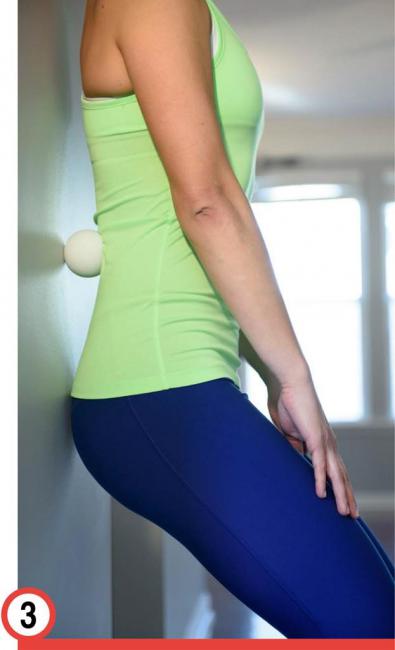

3

輕輕地下上來回滾動整個下背部 20-30 秒。

滾動時保持身體穩定。

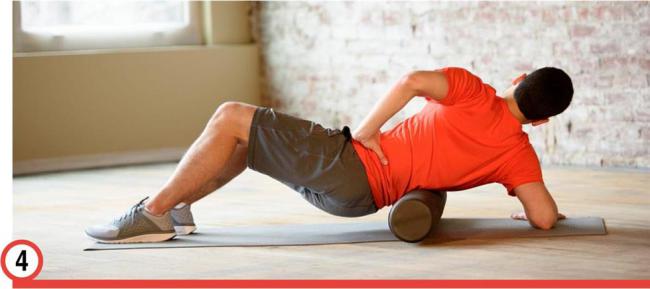

4

上半身轉向右邊,重複相同的運動,按摩下背部右側。

變化動作

降低難度。拿一根按摩棒, 按摩腰後的軟組織。

tip

為了減輕髖部和腿部的疼痛,經常做這個運動可以強化髖部和腿部。若腿部無力,在活動時會增加下背部的負荷。

按摩下背部對身體整體的活動度有助益,然而若想讓腰椎區域的疼痛得到最佳的控制,就要針對特定的結節按摩。此區域的肌肉很容易因為臀肌缺乏活動,或是用力扭轉的動作而拉傷,像是轉身或是彎腰抱小孩等。

按摩下背部對身體整體的活動度有助益,然而若想讓腰椎區域的疼痛得到最佳的控制,就要針對特定的結節按摩。此區域的肌肉很容易因為臀肌缺乏活動,或是用力扭轉的動作而拉傷,像是轉身或是彎腰抱小孩等。

目標肌群

這個運動針對的是連接胸廓、骨盆和脊椎的腰方肌,屬於核心肌群之一,能輔助身體側向彎曲的動作。

這個運動針對的是連接胸廓、骨盆和脊椎的腰方肌,屬於核心肌群之一,能輔助身體側向彎曲的動作。

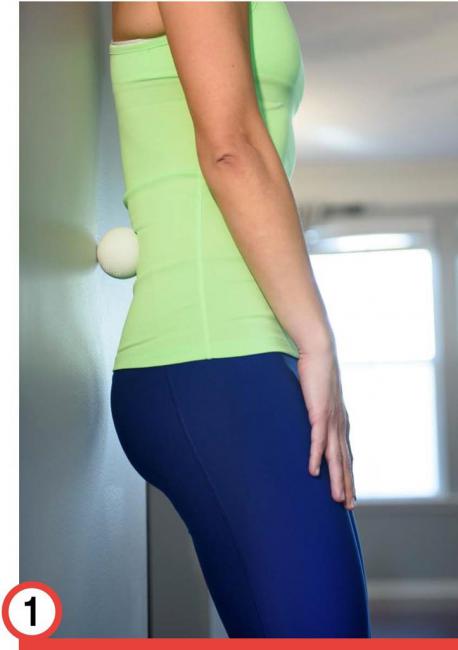

1

身體站直,將球夾在腰部後方脊椎右側與牆面之間。

2

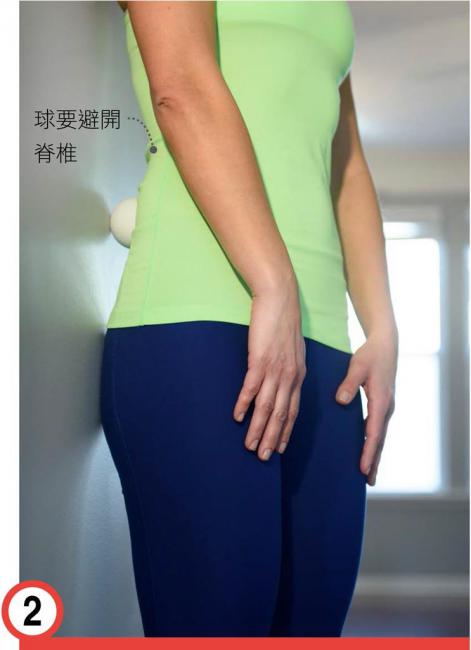

身體往右轉,讓球從脊椎往身體右側水平滾動按摩肌肉。若找到任何疼痛點,以緩慢且小範圍繞圈方式按摩 20-30 秒。

*注意球要避開脊椎。

3

膝蓋彎曲,讓球在背部縱向往上滾動,並針對每個特別疼痛的點按摩 20-30 秒。

4

身體往左轉,重複相同的動作去按摩脊椎的左側區域。

變化動作

增強力道。可仰臥於地面,將球放在下背部脊椎側邊。

tip

想完全治癒下背疼痛,必須找出原因。放鬆結節只能暫時紓緩,改善肌肉無力與改正不良習慣,才能避免背部長期過度使用。

書籍資訊

◎圖文摘自旗標出版,Sam Woodworth 著作《滾筒運動圖解聖經:強化核心肌群・肌筋膜放鬆・專屬運動課表・消除激痛點》一書。

♥ 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,告訴你如何運用可滾動的滾筒,去治療因職場或休閒活動帶給身體的副作用。

不要放任不良的生活習慣危害到自身的肌肉系統,參考此書內容可讓身體恢復到最健康、最快樂、最柔軟靈活的狀態,補好身體容器的破洞,再度回到精力充沛的生活。

特色:

1. 最完整的滾筒運動指引,全圖解強化核心肌群,肌筋膜放鬆,專屬運動課表,消除激痛點。

2. 體適能專家、健身教練、物理治療師一致推薦。

3. 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,適合因職場與日常不良習慣造成的疼痛調整之用。

4. 軟精裝裝訂可攤平閱讀,亦方便操作時參考。

•旗標科技《滾筒運動圖解聖經》 請點此

◎圖文摘自旗標出版,Sam Woodworth 著作《滾筒運動圖解聖經:強化核心肌群・肌筋膜放鬆・專屬運動課表・消除激痛點》一書。

♥ 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,告訴你如何運用可滾動的滾筒,去治療因職場或休閒活動帶給身體的副作用。

不要放任不良的生活習慣危害到自身的肌肉系統,參考此書內容可讓身體恢復到最健康、最快樂、最柔軟靈活的狀態,補好身體容器的破洞,再度回到精力充沛的生活。

特色:

1. 最完整的滾筒運動指引,全圖解強化核心肌群,肌筋膜放鬆,專屬運動課表,消除激痛點。

2. 體適能專家、健身教練、物理治療師一致推薦。

3. 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,適合因職場與日常不良習慣造成的疼痛調整之用。

4. 軟精裝裝訂可攤平閱讀,亦方便操作時參考。

•旗標科技《滾筒運動圖解聖經》 請點此

運動星球

超負荷

2016-05-16

訓練最主要的目標就是提升身體能力,所以在重訓時,會利用超負荷的訓練方式,提升肌肉的力量。因為人體機能會產生習慣,導致力量或是體能無法提升,所以在 訓練時透過較大重量的刺激,讓肌肉產生危機感,啟動保護機制,進而提升進而提升肌肉量因應危險,這樣的訓練方式就是超負荷。

人體肌肉能力的增加,主要是因為肌纖維的直徑增加,但是要能夠讓肌纖維增加直徑,就跟人體的破壞與重建有相關,在訓練的時候,選用超出肌肉可負擔的重量 時,肌肉的纖維就會被破壞,這樣的破壞,身體會解釋為一種警訊,就會再修補的時候一併增強結構,所以肌纖維的直徑就會增加,進而提高肌力。

但是有破壞就有重建,所以與之搭配的「超恢復」就會非常重要,藉由兩者的搭配,並配合「肌肥大」、「肌耐力」與「最大肌力」目標需求,並從「強度」、「次數」、「組數」、「間隔時間」、「頻率」這五大項,依造自己的目標需求調整。

但是過度的超負荷,並不會增加肌肉能力,反而大幅降低,或是受傷,受傷之後反而因為成為舊傷,對於以後的訓練,更容易成為阻礙,所以千萬不能盲目的追求「超負荷」,唯有配合「超恢復」,並有效率的搭配健身計畫,這樣才能達到效果。

©Shutterstock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 怪獸訓練-專項特殊性與超負荷的兩難

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 怪獸訓練-專項特殊性與超負荷的兩難