靠運動減一公斤?得跑兩次馬拉松

2017-02-23

島野雄實是日本「權威博士名醫」,他親身證實不用斷食也無須斷醣,三餐照樣吃外食,只花一年的時間就「自然瘦身18公斤」,並且維持十年完全不復胖。他的主張包括一定瘦的「5個生活習慣法」與「幕之內飲食秘訣」,同時建議避開觀念上的七個陷阱,及26個常見疑惑的解答。

在診察室,島野醫師會要求患者自己分析為什麼會變胖?為什麼瘦不下來?

「我最近很忙,都沒有運動,這應該是體重增加的原因」、「我沒時間運動,要是能動動身體就好了」……有不少患者都會做出這類自我分析。我想在各位讀者當中,應該也有人會回顧過去,覺得:「學生時代我很常運動,但是現在……」

在我們進行「肥胖治療」的現場,會利用四種治療法:

①飲食療法

②運動療法

③行動療法

④藥物療法

沒錯,「運動」當然能協助減肥。只不過,很多人對運動有相當大的誤解。例如患者A先生的情況是──

「◯◯,這次的體重掉很多喔!你是不是在生活習慣上相當注意呢?」

「沒有,我這次的跑步量很大,雖然真的非常辛苦,不過體重有減輕就好!運動真的發揮了減肥功效呢!」

但也有像患者B先生的情況──

「我像以前一樣很認真地定期去健身房運動,但是體重完全沒減輕耶!運動根本沒效吧?!」

有人說運動能讓體重減輕,有人說就算運動體重也不會減少。究竟誰說的才是真的呢?運動真的能有效減肥嗎?

「運動能使體重減輕嗎?」對於這個單純的疑問,答案是「七千大卡」。

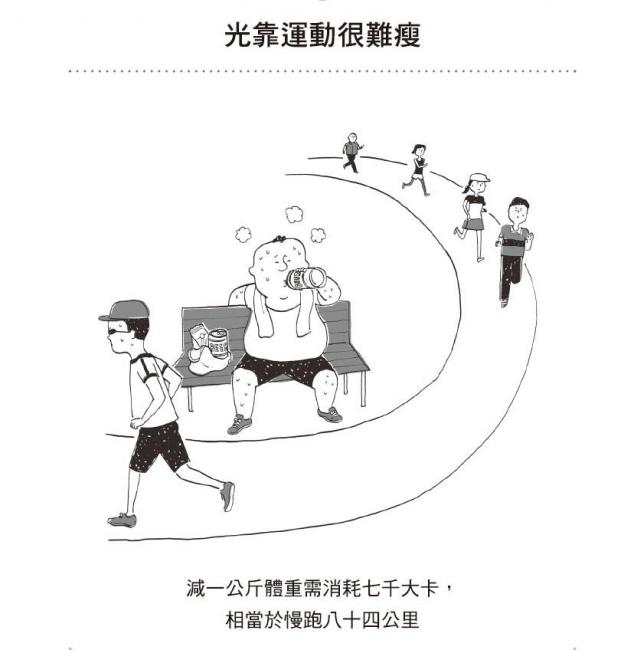

減少一公斤的體重,就必須消耗七千大卡

那麼,要運動到什麼樣的程度,才能消耗七千大卡呢?舉例來說,體重六十公斤的人跑步一小時,大概能消耗五百大卡;在游泳池游泳一小時,則消耗約四百大卡。

這麼一算,七千大卡簡直就像天文數字一樣。用跑步來換算,等於一口氣跑完兩趟全馬(約八十四公里),體重就能減少一公斤。但一般人每週去健身房運動兩、三次的程度,根本無法達到跑兩趟全馬的運動量。

聽到這番話,我想不少人都會很驚訝。

「醫生呀,先等一下。我以前曾在公司的運動社團進行超級大量的運動,那個時候光是三天的集訓就瘦了四公斤喔。這是怎麼回事?」

從結論來說,「靠運動讓體重減輕」幾乎都是水分在作祟。只要劇烈運動,身體的水分就會變成汗水不斷排出。不過,這其實是暫時的,也就是身體短暫處於「脫水狀態」。

運動也和極端的飲食限制一般,會有「自己在減肥」、「自己在做對身體有益的事」的感覺,不過並不是只要運動就會變瘦。當然,運動能消除壓力、提升心肺機能、提升肌力以增加基礎代謝等,有非常多的好處。

另外,男性特別容易認為「既然以前都成功過了,我應該能靠運動減輕體重」。可是,有些案例則是患者覺得「我今天跑了三十分鐘,所以可以多吃一點」,就比平常多喝一點酒、吃甜食或冰品等,這類運動後的小犒賞對「減肥」來說,只會帶來反效果。

利用運動來減肥時,千萬不能忘了這些一點。

書籍資訊

◎圖文摘自方言文化出版, 島野雄實著作《5個習慣讓你自然瘦:不限醣,不斷食,不復胖的健康減重法》一書。島野醫生把自己的「自然瘦身法」運用在所開立的北星診所,順利幫助超過一萬人平均減重20公斤,成功率高達90%以上!北星診所現已進駐札幌、橫濱、大阪等都會區,更榮獲「日本年度高品質服務獎」(HS300),是獲獎企業當中唯一的醫療減重機構。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自方言文化出版, 島野雄實著作《5個習慣讓你自然瘦:不限醣,不斷食,不復胖的健康減重法》一書。島野醫生把自己的「自然瘦身法」運用在所開立的北星診所,順利幫助超過一萬人平均減重20公斤,成功率高達90%以上!北星診所現已進駐札幌、橫濱、大阪等都會區,更榮獲「日本年度高品質服務獎」(HS300),是獲獎企業當中唯一的醫療減重機構。

書籍資訊 請點此

優活健康網

甜度為蔗糖200倍的阿斯巴甜!營養師指出,這7類食物中很常見

2023-08-21

甜味劑常見使用於日常的代糖飲料、食品中,但世界衛生組織(WHO)日前宣布,確定將「阿斯巴甜」列入2B類「可能致癌物」。營養師程涵宇提醒,研究顯示,現代人吃最多的人工甜味劑就是阿斯巴甜,甜度為蔗糖的200倍,在胃腸道中水解和100%吸收,除了致癌可能性,還會影響至少「6大疾病風險」。

甜味劑日前被世界衛生組織(WHO)列入2B類「可能致癌物」。

世界衛生組織(WHO)旗下國際癌症研究機構(IARC)及聯合國糧農組織(FAO)機構,7月14日正式將阿斯巴甜(Aspartame)列入「2B類致癌物」,即可能有致癌風險;而阿斯巴甜每日攝取量上限則不變,為每日每公斤體重不超過40毫克。以70公斤的成人換算,要喝9罐以上代糖飲料才有可能超過。

阿斯巴甜恐致6疾病風險

營養師程涵宇在臉書粉絲頁發文表示,阿斯巴甜的甜度為蔗糖的200倍,在胃腸道中水解和100%吸收。在台灣的法規中,阿斯巴甜可適量添加在所有種類的食品內,像是各類食品、梅粉、果凍、飲料、口香糖、速溶咖啡、布丁和軟性飲料等等,都可以使用。

不過她警告,阿斯巴甜除了可能致癌,還影響至少「6大疾病風險」:

1.直接影響學習力、記憶力

2.心血管疾病、非酒精性脂肪肝和荷爾蒙相關癌症風險增加

3.部分研究表明與第2型糖尿病有關

4.攝取量與乳腺癌及肥胖相關癌症增加有關

5.9~10歲女童初經提前機率升高

6.可能會影響對甜味的偏好

程涵宇進一步解釋,阿斯巴甜的分解產物可以穿過胎盤,在動物實驗中,孕婦在產前若接觸人工甜味劑,可能會導致胎兒在成年後,對甜食有更高的選擇和口味偏好;除了影響行為之外,這些暴露還會產生代謝後果。此外,小鼠在子宮內和生命早期長期接觸阿斯巴甜,也被證明與空腹血糖升高,及晚年胰島素敏感性降低有關。

孕婦在產前若接觸人工甜味劑,可能導致胎兒對甜食更加的偏好。

減少攝取甜味劑

少喝軟性飲料 程涵宇建議,若想避免阿斯巴甜,應減少喝軟性飲料(Soft drink),即酒精含量低於0.5%的天然或人工調配飲料,不論是否為添加糖或使用代糖。軟性飲料佔了總人工甜味劑來源的53%,而主要添加攝取的人工甜味劑就是阿斯巴甜,佔攝取量的58%,其次是醋磺內酯鉀(安賽蜜、ACE K)佔29%,和蔗糖素(三氯蔗糖)佔10%。故想減少攝取人工甜味劑,就從軟性飲料開始減少攝取。

阿斯巴甜的甜度為蔗糖的200倍!在許多食物中都有添加包含飲料。

阿斯巴甜每日攝取量上限

根據世界衛生組織食品添加物專家委員會(JECFA)規定,阿斯巴甜的每日允許攝取量為每公斤體重40毫克,以體重70公斤的人為例,即其每日總攝取量不可超過2,800毫克,若以一罐含有約200~300毫克阿斯巴甜的代糖飲料來計算,大約要喝9~14罐才會超過規定攝取量,進而引發致癌風險。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

再創歷史 愛沙尼亞三胞胎姊妹共闖里約奧運的終點

2016-08-15

這次的里約奧運會上出現了罕見的一幕,就是來自德國愛沙尼亞的三胞胎選手Lily, Liina,和Leila共同登上奧運舞台。這個畫面關注度幾乎快等於第一名回來的肯亞選手,也是奧運史上第一次有三胞胎同時參加。

奧運三胞胎選手Lily Liina,和Leila ©rio2016.postimees.ee

雖然最後的成績不如肯亞選手,但是以2:48的成績抵達終點已經是一件相當不了不得的事了,因為他們只訓練了6年的時間,就登上奧運殿堂,可說是天賦異稟。

到終點時,三姊妹抱頭痛哭,實在太感人了 ©rio2016.postimees.ee

從小為生存而奮鬥

Lily, Liina and Leila出生於1985年10月14日,從小就愛運動的她們,凡舉舞蹈、滑雪、越野、田徑…等,她們都愛不釋手。

根據美國《紐約時報》報道,她們出生時,由於是早產兒,3個孩子體重皆不足,所以家中如同一個「加護病房」一樣均需要份外照顧。Lily接受訪問的時候曾說:「我們從小就為生存而奮鬥,這種精神始終陪伴我們,督促我們向前。」好在老天的看顧,她們都還是健康地長大,並分別成為出色的舞者和救生員,三姊妹表示:「擔任救生員要訓練跑步,經同事推薦,才開始參加長跑比賽。」

為生存而奮鬥 ©brobible.com

六年前在一個田徑比賽的會場上,有一位教練哈利發現這三姐妹能夠在10000公尺和馬拉松的比賽分別贏得全國冠軍的潛力。從那時起,他們的目標開始變得更清楚了,就是要練馬拉松,三姊妹並誓言要一起進入奧運的殿堂。

天賦異稟的三胞胎姊妹 ©impresa.prensa.com

各自訓練,成果如同一起訓練

緊接著,她們分別開始以各自分開訓練,也曾為了備戰,一起移地至肯亞做訓練。雖常在不同的場合,但是她們在各個國家的比賽,也慢慢跑出了不錯的成績。Leila最好的成績是在上海世錦賽的2小時37分11秒,2小時39分42秒則是Liina在北京田徑世界錦標賽的成績,小妹Lily則在2015年的瓦倫西亞世界賽拿下2小時40分30秒的好成績。

無論在哪裡,默契都一樣好 ©digileht.ohtuleht.ee

一起跑,微笑進終點

她們也表示,參加奧運的目的並非「一較高下」或奪取金牌,她們共同目標是希望各自跑出個人最佳成績,並希望是微笑著跑到終點。妹妹莉莉也說:「自己一個人跑步很悶,所以三姊妹一起跑步才感到真正的快樂。」

一起微笑進終點 ©wkrn.com

在這樣的努力之下,也不意外她們為什麼僅花了六年時間便達到奧運參賽的標準,最終能夠一起手牽手進入了奧運的殿堂。

每個人做事情的目的不同,不見得非要第一名才算是完成夢想,更偉大的是你如何看待這場比賽,實踐自己的目標,這樣的經驗與回憶,更勝過瞬間如雷的掌聲。

三姊妹的奧運號碼布 ©BBC Sport

©nydailynews.com