運動星球

Nike給你來自奧勒岡的新鮮“空氣”

2017-03-03

有史以來第一次NIKE與全世界分享NIKE AIR科技的成長之路,深入探索NIKE AIR創新生產中心。

Nike AIR鞋底氣墊材質

1977年,一位名叫 Frank Rudy 的發明家向 Phil Knight 展示了一個瘋狂的創意:把空氣放進鞋裡。 Phil Knight 對這個想法進行了測試,從此 Nike 便在這條道路上一直前進 。

在過去三十年裡,沒有任何一項科技能像Nike Air 這樣成為Nike的代名詞。從 Tailwind 到最新推出的 VaporMax,這項開創先驅的想法改變了整個行業,奠定了 Nike 是領先創新企業的地位。

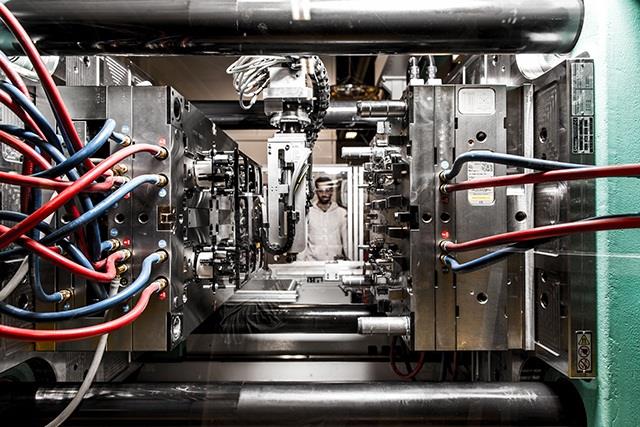

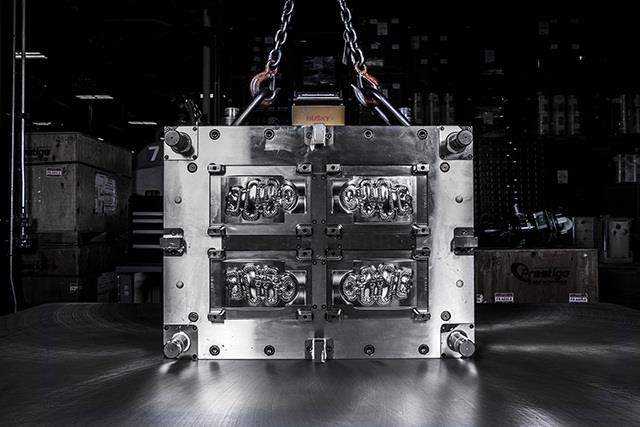

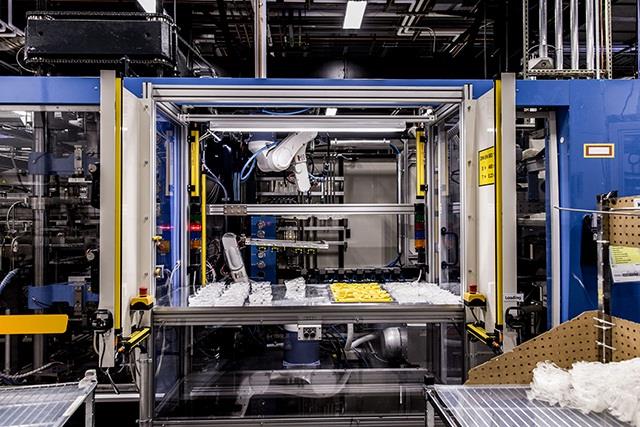

距離位於奧勒岡州Beaverton Nike總部只有幾步之隔的Nike Air 創新生產中心(Nike Air Manufacturing Innovation)就是Air 氣墊科技誕生、發展並完美呈現的地方,它與另一座位於密蘇里州St. Charles的工廠共同生產了35 億個Nike Air 氣墊。 1300 名技術精湛的員工晝夜趕工,他們每位都在Nike Air 氣墊科技精益求精的過程中扮演著不可或缺的角色,以確保每個精緻的細節與提供精確的性能。

這一次 Nike 把風靡全球的Nike Air 氣墊科技帶到我們從沒有想像過的地方。全新的材質、運算設計和製造工具不斷突破Nike Air 氣墊科技的極限,使它的詮譯遠遠超出跑步運動的界線,並在嶄新運動與時尚的領域中引領潮流。

隨著新款 VaporMax 的發表,未來已經觸手可及。它實現了我們最異想天開的夢想,讓每一位運動員都能感受到前所未有的漫步雲端觸感。每一個 VaporMax 氣墊都產自美國的奧勒岡州Beaverton。

資訊、圖片提供:Nike Taiwan

運動星球

PUMA THUNDER DESERT 初戀系新色登台

2018-09-06

全球運動時尚指標品牌 PUMA,屢屢推出震撼運動潮流圈的重磅時尚單品,今年年初人氣指數急速竄升的大勢鞋款經典復刻老爹鞋 PUMA Thunder Spectra,無論是在媒體平台或是名人社群都能見到它的身影,跳脫常規的色塊拼接設計,無極限的創意靈感打造復刻新時尚,大舉引發全球搶購熱潮,台灣更在上市當天便全數售罄,可見 PUMA Thunder 老爹鞋在時尚市場的獨特魅力。

PUMA THUNDER DESERT 初戀系新色登台

延續此波復古老爹風潮,PUMA 特於盛夏推出專屬於潮流女孩兒的初戀系新色 Thunder Desert,棉花糖粉及薄荷糖綠兩大清新粉嫩色彩為甜美穿搭增添時尚亮點,將於 9 月 12 日甜膩登台,宛如讓女孩們重回初戀時期感受 Thunder Desert 帶來的浪漫悸動。

PUMA THUNDER DESERT

「老爹鞋」原指外型土氣,在爸爸的鞋櫃中才會看到的球鞋,去年底在時尚伸展台上吹起一陣老爹風,它略帶呆板厚重的整體形象轉化為時尚的象徵,經典復古浪潮再起,其中尤以 PUMA 這款 Thunder 復刻時尚老爹鞋為最,源自於 90 年代球鞋輪廓及 PUMA x McQueen 聯名鞋款的啟發,以土氣笨重的老爹鞋基本原型翻玩設計,一推出即引發全球潮流時尚圈的瘋狂追逐。

有別於首款 PUMA Thunder Spectra 的大膽多重色塊拼接與潮流霓虹配色設計,今夏推出的新款 Thunder Desert 保留極具張力的誇張線條比例營造時尚高度,並以高質感麂皮及皮革鞋面異材質拼接打造層次潮流感,最令人眼睛為之一亮的是專為女孩兒設計的全新初戀新色,以粉嫩色系帶出柔和氛圍,推出棉花糖粉以及薄荷糖綠雙色選擇,有別於老爹鞋一貫的街頭潮流酷帥模範,此番 PUMA Thunder Desert 女孩專屬鞋款引領出獨樹一格的清新甜美風格, 一躍成為女孩兒今夏甜美潮流必 BUY 單品。

PUMA THUNDER DESERT

夏季女孩專屬,初戀系新色復刻老爹鞋 PUMA Thunder Desert 共推出棉花糖粉及薄荷糖綠兩款粉嫩新色,建議售價NT$4,680,將於 9 月 12 日全台限量開賣,帶領街頭潮流女孩們重返初戀悸動浪漫時光。

資料來源/PUMA

責任編輯/妞妞

運動星球

UA科技新品沁涼上市,桃園「最大」專賣店隆重開幕

2017-08-02

國內近期高溫不斷,在悶熱黏膩的環境下訓練總是讓運動者們苦惱不已,為了抵抗烈日來襲,頂尖運動品牌UNDER ARMOUR在今年持續推出夏季運動裝備,要在濕熱難耐的酷暑下幫助運動者們繼續保持最強運動表現!

UA科技新品沁涼上市,桃園「最大」專賣店隆重開幕

同時,為了滿足廣大喜愛UNDER ARMOUR運動者們的需求,今年夏天UNDER ARMOUR積極在台拓點,繼上週(7/29)桃園中壢「最大」直營專賣店盛大開幕後,本週在信義區新光三越A11專櫃。

UA科技新品沁涼上市,桃園「最大」專賣店隆重開幕

頂尖優質夏季運動裝備,穿上新品開啟你的運動魂

UNDER ARMOUR夏季新品能幫助解決烈日悶熱環境下的運動難題,鼓勵大家透過好的運動裝備來提升效率與自我表現。本季重點新品推出「Threadborne Push」訓練鞋款,Threadborne紡織科技有助於運動時提升腳步透氣性和快乾性,使運動者在嚴峻環境下依舊能發揮無限潛能;「HeatGear Armour」強力伸縮型機能運動上衣以及「Fly-By」女性運動機能服飾,皆擁有頂級排潮系統技術,能幫助汗水與熱氣快速排出體外,提供全面性的涼爽感受。「Fly-By」女性運動機能服飾更推出新色「珊瑚粉」,超亮眼色系可望擄獲不少少女心,絕對是運動系女生們今夏必備!

UA女 HG Fly By背心珊瑚粉

UA女 HG Fly By背心珊瑚粉

UA積極拓點,邀請民眾一同感受專屬魅力

為滿足廣大運動者們對於專業運動裝備的需求,今年夏天UNDER ARMOUR持續積極在台擴點。坐落於「中壢車站商圈」的桃園中壢建國門市,擁有聳立的氣派格局,是中壢區「最大」UA專賣店。而為歡慶中壢建國門市盛大開幕,上週六(29日)特別舉辦「UA訓練體能大挑戰」活動與民眾同樂,雖遇颱風季節天候不佳卻也澆不熄大家對運動體驗的熱愛,吸引許多民眾盛情參與。隨著新店點開幕與民眾的熱情響應,UNDER ARMOUR將持續攜手廣大的運動愛好族群一起盡情揮灑熱力四射的汗水!

為歡慶擴大改裝成為「最高規格」旗艦百貨專櫃,將舉辦「UA訓練體能大挑戰」活動,邀請民眾一起來挑戰訓練關卡、突破自我!前50名報名參與挑戰者,將有機會獲得500元UA商品抵用券,男女組冠軍贏家還能獲得價值1,980元的「UA功能內著衣裝備」!這個夏天UNDER ARMOUR要持續引領運動愛好者一起用熱情抵擋烈日高溫!

UA男HG Armour短袖上衣 河水藍

也因此,為歡慶新光三越A11店點重新改裝盛大開幕,從原本的25坪擴大為56坪,搖身一變成為UNDER ARMOUR「最高規格」旗艦百貨專櫃!「UA訓練體能大挑戰」活動也將會在本周六(8/5)來到A11四樓UA專櫃現場。現場除了設置繩梯訓練以及戰繩訓練挑戰關卡外,專業運動教練也將到現場傳授訓練密技,透過教練的專業指導下,相信民眾能透過學習正確的訓練動作進而挑戰自我。前50名成功參與挑戰者現場將獲得500元商品抵用券,單筆消費滿2000元即可使用折抵500元,等於享有75折優惠!男女組冠軍贏家還能得到價值1,980元的「UA功能內著衣裝備」。

UA科技新品沁涼上市,桃園「最大」專賣店隆重開幕,體驗戰繩活動。