運動星球

滾筒按摩後仍緊繃?其實你還忽略了這個小細節

2017-05-03

身為一位跑者我們都知道賽後放鬆按摩的重要性,該怎麼做?或做什麼心中也都一清二楚。於是為了讓自己能跑得更長更遠,利用滾筒或是按摩球放鬆成為了每日的功課,但長期之下,相信仍有許多跑者認為自己的肌肉依然緊繃痠痛,這是為什麼呢?

滾筒按摩後仍緊繃?別忘了也要精神放鬆

無論是滾筒按摩或者是利用其他工具的放鬆,這些都比較偏向於肌筋膜放鬆,好比我們之前所分享過的文章《7個彈力帶訓練 加強結締組織的強壯》,因為結締組織對於你的骨骼,肌腱和筋膜的建立佔有相當重要的連結性,所以用彈力帶建立臀部和下肢的強度,以幫助跑步者在跑步過程中保持穩定性,並且防止從臀部到腳趾的結締組織損傷。

以上都是正確且必須實行的觀念,雖然工具有效,但就如同跑步一樣,什麼都練習好了,最後的成敗終究是因為忽略了某些小細節,而肌肉痠痛也是一樣,工具有了,動作做了,身體放鬆了,但是精神呢?

由於身體和心靈是不可分割的連接,每次我們有一個想法,我們在我們的神經系統中引發一系列細胞反應,影響我們身體中的所有分子。我們的細胞不斷地觀察我們的想法,並被他們改變,但卻也是最容易被我們所忽略的。因此要達到真正的放鬆,除了身體外,精神這個看不見卻是最重要的小細節,該怎麼把他找回來呢?

以下的五個動作能使你徹底放鬆壓力,回歸平靜,並助你的身體恢復平衡。

需要工具

✔ 滾筒或毛巾→對於大多數練習,你會需要一個柔軟的滾筒或毛巾,讓你在躺下的時候,背部不至於疼痛。

✔ 網球或是較軟的球→可以用來滾背或是按摩腳底。

✔ 水→不管做什麼動作或訓練,都需要水的配合,養成喝水的習慣,加速恢復。

1 休息,專注自我

步驟1:躺在地板上,雙臂輕鬆的平放於兩側,手掌朝上。閉上眼睛,花一點時間感受你的感受,期間不要移動或觸摸你的身體 ,只要專注於自己身上即可。

步驟2:將思緒集中在上半身,若狀況理想,也請將你的肋骨放鬆,感覺它也與你一樣躺在地板上休息。

步驟3:用肚臍作為參考點。從上背部慢慢延伸下來至腰至肚臍,慢慢將身體完全貼於地面。

步驟4: 注意你的骨盆,理想情況下,慢慢感覺從左到右,並依序將它慢慢放鬆貼於地面,記住不是屁股,是骨盆。並記下這個感受。

步驟5: 最後,請用力呼吸,當將氣吸入腹部時,肚子應當鼓起,而不是內縮,找到節奏以及那個感覺。

©Rodale Wellness

2 溫柔的擺盪

步驟1:將滾筒直立放於地面,屁股坐在滾筒的一端,雙腳平放於地板上,與肩同寬,膝蓋彎曲。(如果有需要額外的協助,可以將毛巾或枕頭放在滾筒的兩側)。

步驟2:將手放在地板上,然後沿著滾筒的長度慢慢向下滾動。注意頭部也須觸摸頭部頂部,以確保完全支撐在滾筒上。

步驟3:開始輕輕地搖擺你的身體從一邊到另一邊。想像在每一邊都有一種即將要墜落的感覺以及抓住自己的感覺約30秒。

©keywordsuggests.com

注意!

如果覺得身體不平衡或穩定,代表你的骨盆兩邊是不平衡的,這時候就需要用一點點核心的力量,將身體回到滾筒上的中心位置。

如果覺得身體不平衡或穩定,代表你的骨盆兩邊是不平衡的,這時候就需要用一點點核心的力量,將身體回到滾筒上的中心位置。

3 呼吸分解

想像你的身體有六個面向,從前到後,從一邊到另一邊,從上到下。

a:將一隻手放在胸前,另一隻手放在腹部上,呼吸4-5次,當你吸氣時,讓橫膈肌在往正面和背面兩個方向擴展。專注於擴大你的隔膜。

b:將雙手放在腋下下方肋骨最寬的部位,呼吸4-5次,讓橫膈肌在雙手之間伸展。

c:將一隻手放在你的領口,另一隻手放在腹部上。進行幾次呼吸,讓你的橫膈肌向下移動到骨盆,因為當空氣從肺部充滿到鎖骨的頂部時,便能找到呼吸的韻律。

©womensrunning.competitor.com

4 深度立體呼吸

a:將雙手放在你的腹部上,並對身體的六面進行深入聚焦的呼吸3-4次。在吐氣過程中,一定要將呼呼的聲音發出,以提高腹部的感知能力。

b:將右腳彎曲踩於地面,右邊臀步離開滾筒。

c:這樣滾筒就能滾到左邊的臀部了,重複3-5次。

©womensrunning.competitor.com

5 回復休息狀態

像第一次一樣躺回地板上,呼吸並讓身體與身心放鬆。閉上眼睛,花點時間重新評估目前的狀態。

做了以上的步驟後,您可能會感受到這些具體變化:

- 你的上半身能更放鬆於地面。

- 你的呼吸更加順暢,更輕鬆。

- 你的身體從左到右的感覺更加平衡。

運動星球

專家研究發現:其實身體「胖」哪部位跟健康很有關係!

2019-05-08

是否常常跟朋友討論:「如果真的要胖,胖哪邊就好。」這是一個時常被討論的問題,如果非要有一個地方胖,你會選擇胖屁股還是胖肚子?雖然大多數人都覺得胖肚子比較好藏肉、胖屁股的話舊傳統觀念好像比較受長輩喜歡,但其實大家都還少思考了一個問題,其實胖哪裡其實跟健康也有非常大的關係!

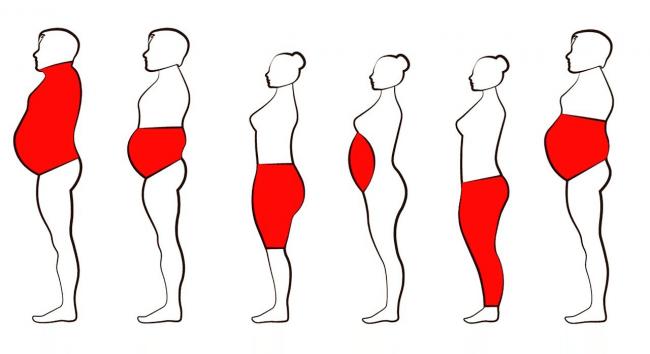

專家研究發現:其實身體「胖」哪部位跟健康很有關係! ©health.harvard.edu

根據近期美國醫學期刊《JAMA》上的研究指出,如果你的脂肪囤積在臀部的話,相比胖在肚子的人較不容易罹患糖尿病與心臟病,胖在手臂的人,淋巴系統的循環會較為不好,因此要注意淋巴發炎等疾病,然而胖在肚子的人,可能因為遺傳基因的緣故,由於臀部無法囤積太多脂肪,進而導致脂肪都囤積在內臟器官或血液中,可能使罹患糖尿病及心血管疾病的風險大大提高。再來胖腰的人,易罹患心血管疾病、高血壓、動脈粥狀硬化等疾病!然而胖腿的人,有時不一定是真的「胖」!可能是因為內科疾病,像是充血性心衰竭症、肝臟疾病或肝硬化、腎臟疾病等病因造成,但所有疾病包含萬惡的心血管疾病、器官病變,都可能源自於身體有太高的脂肪含量!

身體各處脂肪堆積 ©healthy-holistic-living.com

另外,過去也有研究發現與西方人相比,亞裔人口更容易先從腹部開始囤積脂肪,這與糖尿病風險升高,有高度的關聯性。 根據期刊上研究了一項有關肥胖的實驗,研究者招募超過60萬名實驗者的基因進行了分析,此研究確定了200多種容易讓人「腰臀比」較高的基因變異,與較高腰臀比有關的這些基因,分別與較低的臀部脂肪和較高的腹部脂肪有關,並且都與高血壓、高血脂及較高的糖尿病和心血管疾病風險相關。根據研究成果,研究團隊表示,從代謝角度來說,在臀部囤積脂肪,是一種更安全的儲存脂肪方法。

亞裔人比歐美人更容易腹部囤積脂肪 ©sweeteners.news

目前研究團隊正在探索研究中發現的基因,是否適合成為未來藥物開發的靶點。不過,對於那些由於遺傳而臀部脂肪較少的人群,研究人員指出,改善生活方式才是真正重要關鍵,像是限制熱量攝入或是做有氧運動,這些都能使每個人有很大的受益。

資料來源/HERO HEATHLY&HOPE、DAILY MAIL

責任編輯/妞妞

運動星球

背部僵硬彎不下去?英國物理治療師分享5個解決方式!

2019-03-26

我們都知道造成身體僵硬彎不下去,主要是因為關節、肌肉與韌帶柔韌性下降所造成的,但還有個原因大家可能都不知道,那就是壓力問題!首先,當我們要彎腰的時後會動用到我們的腰大肌(Psoas),有時也被稱做為「有力的腰肌(mighty psoas)」,它是人體最重要的骨骼肌,同時也是一條非常重要的姿勢肌,因為它是唯一一條從脊椎到腿部連結上半身和下半身的肌肉,並掌控著髂股關節和腰椎穩定和活動,不過因為屬於深層肌群的腰大肌不容易被察覺到,導致許多時候會被忽略。

背部僵硬彎不下去代表你身體累積壓力已經超標?

當我們身處於充滿壓力或危險情況時,身體的交感神經就會導致腰大肌呈現收緊的狀態,這種保護性的反應措施基本上會持續幾個小時,但對於許多的人來說這樣的緊張感通常都是慢性造成,慢性的壓力容易讓大腦將它視為危險狀態,並使得交感神經細統持續保持警戒,長時間這樣的累積的慢性壓力就會讓我們身體在彎腰時,呈現出緊繃彎不下去的僵硬感,同時,這種慢性壓力也會導致疲勞、呼吸和消化系統的問題。有鑑於上面由壓力所產生的彎腰問題,英國一位屢獲殊榮的物理治療師Nikki Robinson,分享了5種方式來緩和你僵硬的背部與腰大肌。

1.注意身體訊息

當我們的身體出現緊張感之前,都是經過一段時間的累積,這有可能是日常生活的姿勢錯誤或長期運動所造成的問題,所以,當你發現下背部(腰部)已經漸漸失去柔軟度時,那就表示你的腰大肌已經開始緊繃,這時後如果你持續不理會身體所發出的警訊,持續造成身體壓力的累積,那只會讓你的腰部越來越緊繃導致更多的身體問題,所以,你必須要仔細的傾聽自己身體發出的訊息。

2.學習腹式呼吸法

我們都有聽過緊張時就用呼吸來緩和情緒,同樣的用腹部呼吸也能對於放鬆肌肉的緊張有所幫助,因為,當你身體出現疼痛或感受到壓力的時後,我們的肌肉與神經系統就會出現大量的緊張與危險訊號,這就會讓你的疼痛與壓力指瞬間的上升,這時候先用一隻手放在腹部位置,接著輕輕的配合腹式呼吸的方式,正確的讓橫隔膜配合著呼吸節奏輕輕的上升與下降,然後,放鬆你的身體的各個部位。

用腹部呼吸也能對於放鬆肌肉的緊張有所幫助。 ©HealthPrep

3.多多補充水份

我們人體有百分之七十都需要水份,當你缺少水分的時後會使得關節與肌肉更加的緊繃與不靈活,進而導致身體的僵硬與疼痛產生,另外,缺水可能也會使得細胞受損,影響日常生活正常的運作能力,因此,身體透過適當的水分補充就能幫助你的身心正常的運作,也就不會讓大腦呈現出持續性的危險訊息。

4.肌肉伸展放鬆

腰大肌是從脊椎到腿部連結上半身和下半身的肌肉,如果你的腰大肌沒有適度的放鬆伸展,就會造成全身性的緊繃與疼痛,所以,適度的伸展腰大肌就能減低你身體緊張的方式,這裡你可以遵循這2個簡單的規則:1.當你在伸展時感覺到不舒服時,請停止這項運動訓練千萬不要強忍痛苦。2.輕輕並緩慢的拉伸肌肉與關節,感受到肌肉纖維組織有拉長變軟就可以。

如果你的腰大肌沒有適度的放鬆伸展,就會造成全身性的緊繃與疼痛。

5.尋求輔助訓練

有的人在身體處於壓力的狀態時,是很難用自我意識或上述的方式來做放鬆,即使你很努力的放鬆自己,但卻無法透過這樣的放鬆方式讓身體變柔軟,這時後就不要太過於堅持己見,試著運用不同的方法來放鬆肌肉,例如:肌筋膜放鬆、瑜伽或皮拉提斯等運動訓練,最重要的就是找到一個適合你自己的方式。

資料來源/draxe、avogel

責任編輯/David

責任編輯/David