運動星球

強壯的小腿肌能讓你跑得更快

2018-01-11

你可能知道,股四頭肌、臀部、大腿膕繩肌都是提高步頻的重要肌群。話雖如此,但它們並不完全是這場比賽中唯一的球員。想要提高步頻與速度,小腿肌和腳踝的肌肉也是同樣的重要。

是否曾想過,我們每天站立或走路時,實際會用到多少肌肉?東卡羅萊納大學的生物力學實驗室Paul DeVita博士說:「當你跑步時,你的腓腸肌和比目魚肌產生了大部分需要向前推動和前進的最後動力,這個推力部分決定了你的速度和步頻。」這代表著若忽略這些肌群的訓練,很有可能會讓你的速度慢下來,更糟的是,容易導致更高的受傷風險。

強壯的小腿肌能讓你跑得更快

對於上述的情況,科學家們也有了一些新的想法。芬蘭最近有一項研究是將跑者與三維運動捕捉系統連結起來,並發現小腿肌肉所需的努力比股四頭肌高出25%,這會使跑者們更容易在長跑的比賽中疲勞,或者失去穩定的配速。

DeVita還發現,隨著年齡的增長,腳踝和小腿的肌肉會漸漸萎縮以及發生不同的變化。他針對20歲和60歲時的跑者進行了生物力學測試,與20歲的跑者相比,發現年齡較大的跑者的踝關節力量減少了五分之一到三分之一,而這與速度減慢10%和步頻的縮短有關。

曼菲斯大學的生物學助理教授Max Paquette也表示:跑者可以透過跑步來降低這種肌肉的衰退,從而改善小腿功能和產生力量。也就是說,從現在開始訓練那些微小的肌肉,一點也不嫌晚。

因此,Max Paquette設計了以下的8組針對小腿的肌肉群的訓練,加入每次跑步前的練習以及一周訓練2-3次,有助於保護腿部肌肉。

開始訓練前,請務必加入以下的動態暖身動作。

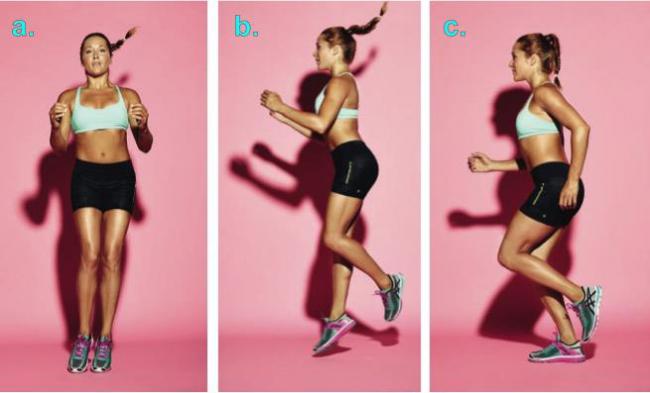

1 向前跳躍

步驟:其中一腳的膝蓋抬到腰的高度,另一腳保持伸直,背部挺直,專注於腳尖的蹬離和落地。左右腳替換,跳躍100公尺,再往回走,共跳3組。

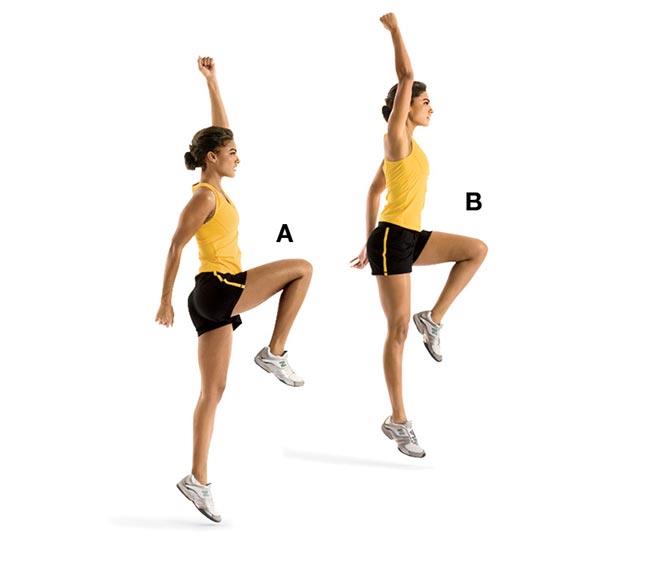

2 跳高

步驟:重複與向前跳躍一樣的動作,但當腳離開地面時,應抬、跳得更高。左右腳替換,跳躍100公尺,再往回走,共跳3組。

©annasessentials.wordpress.com

3 腳趾跳躍

步驟:雙腳打開,與肩同寬,踮腳用前腳掌站立,膝蓋打直(但不鎖死),快速地跳上跳下,每次跳20下,共跳3組20跳。

進階:右腳在前,左腳向後彎曲,快速地做5個跳上跳下,再換邊,共做3組。

©womensrunning.competitor.com

4 雙腿跳躍

步驟:雙腳打開,與肩同寬, 踮腳用前腳掌站立,以順時鐘的方向:向前、向右、向後跳成一個四方型的形狀。重複5次,再換逆時針方向,共做3組。

每周訓練2-3次以穩定和加強力量。

5 弓箭步

步驟:右腳在前,左腳在後,呈弓箭步。背部保持挺直,下蹲,起立,一邊做10-12次,共做3-4組。

©girlscosmo.com

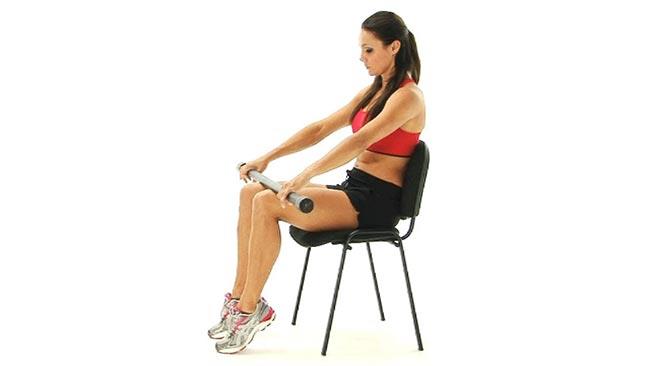

6 坐姿提跟

步驟1:坐在椅子上,把前腳掌放在30公分高左右的踏板上(不放也可)預備。

步驟2:將重訓器材或其他有重量的物體放於膝蓋上。小腿出力,抬高腳後跟,直到感覺到小腿被伸展。每次做10-12次,共做3或4組。

進階:坐著時,將重心移到右腿上,左腳放在地板上。重複同樣的練習。

©Youtube/sportsinjuryclinic

7 伸展小腿肌

步驟:站在台階的邊緣,讓腳跟低於腳趾的高度。(如果你是一個初學者,可以站在木板或牆面傾斜的邊緣)。保持膝蓋打直但不要鎖住,慢慢向下直到你感覺到小腿被伸展。每次做10-12次,共做3或4組。

進階:手持啞鈴或者重訓器材一起做。

©Youtube/Rehab My Patient

8 腳趾走路

步驟:站在台階的邊緣,讓腳跟低於腳趾的高度。(如果你是一個初學者,可以站在木板或牆面傾斜的邊緣)。保持膝蓋打直但不要鎖住,慢慢向下直到你感覺到小腿被伸展。每次做10-12次,共做3或4組。

進階:手持啞鈴或者重訓器材一起做。

©wearandcheer.com

資料來源/Runners World

責任編輯/瀅瀅

運動星球

國內首場以關公為名馬拉松 大林聖賢忠義路跑 10/27起跑

2018-08-20

第一屆「2018大林聖賢忠義路跑」將於10月27日在大林聖賢宮起跑,這場路跑特別的是,主辦單位賢忠義慈善會以「傳承關聖帝君精神;延續忠義正直美德」為理念,除了報名贈品有一系列以關聖帝君為主題的文創設計,賽事當天還有廟方人員抱著關公神尊帶頭領跑、武財神、三太子共五尊神像挑戰3.5K組,讓跑友們「與神同行」。另結合捐血、發放冬令救濟物等公益活動,嘉義縣內滿65歲長者還有機會免費參加 3.5 公里健走。

國內首場以關公為名馬拉松 大林聖賢忠義路跑 10/27起跑

21K、12K、3.5K健走 賽道群山環繞

賽事組別有21公里半程馬拉松組、12公里忠義組、3.5公里聖賢組;由於聖賢宮位在嘉義縣,主辦單位特別回饋全縣18個鄉鎮市各10名年滿 65 歲長者,可免費參加 3.5 公里健走活動。

比賽當天各組將從大林聖賢宮起跑,途經大民北路、民生路、嘉102、101、103、104 等鄉道,全程在大林慢城進行,沿途群山環繞,碧綠清幽。賽道補給站規劃相當特別,每站都設有裝置意象呈現關公,還特別規劃「忠、仁、義、勇」等主題性補給站。

跑前送關公主題贈品 完跑抽台北-曼谷機票

因應路跑主題,主辦單位設計一系列以關聖帝君為主題跑者紀念贈品,包括「赤面形象紀念衣」、「Q版關公環保杯套」、「青龍偃月刀造型完賽獎牌」;現場還有以「關聖帝君」為主題的創意造型獎,讓參賽者發揮創意同時發揚忠義精神。

此外,摸彩好禮除了主辦單位提供的「關聖帝君開運元寶」,泰國國際航空特別加碼「台北曼谷來回機票」大獎。大林聖賢宮建廟主委蕭旭志表示,原本只計劃提供30張機票,後來決定每增加報名30人就加送1張,最高送出100張,等於抽中價值7,000元機票的機率高達三十分之一,參與者只要報名並跑完全程就能參加抽獎。

關聖帝君主題紀念贈品

2018大林聖賢忠義路跑

活動時間 2018年10月27日(六)5:00-10:30

活動地點 大林聖賢宮(嘉義縣大林鎮中林里21鄰下潭底3之3號)

活動組別 21K半馬組/12K忠義組/3.5K聖賢組

報名時間 即日起至2018年9月2日

報名價錢 21K:NT$880/12K:NT$680/3.5K:NT$480

主辦單位 大林聖賢忠義慈善會

報名詳情請洽伊貝特報名網

活動地點 大林聖賢宮(嘉義縣大林鎮中林里21鄰下潭底3之3號)

活動組別 21K半馬組/12K忠義組/3.5K聖賢組

報名時間 即日起至2018年9月2日

報名價錢 21K:NT$880/12K:NT$680/3.5K:NT$480

主辦單位 大林聖賢忠義慈善會

報名詳情請洽伊貝特報名網

資料來源/停不了行銷

責任編輯/Dama

運動星球

2017東吳EMBA再戰戈壁挑戰賽 延續光榮傳統寫大漠傳奇

2017-05-14

一年一度國際性兩岸商學院的運動盛事—玄奘之路商學院戈壁挑戰賽即將於5月22日登場,這場極具挑戰的賽事,今年已邁入第12 屆。去年東吳大學戈11團隊攜手超越極限,穿越茫茫戈壁大漠,全員完賽順利拿下「沙克爾頓獎」的激勵鼓舞,也讓東吳商學院EMBA順利取得戈12正式參賽權。

東吳大學EMBA挑戰戈壁賽誓師大會—東吳大副校長趙維良授旗予選手。 東吳大學/提供

昨(13)日舉辦的誓師大會,由東吳大學趙維良副校長親自授旗予戈12蔡詩豐領隊,為參賽選手加油打氣。趙維良副校長期勉EMBA參賽者秉持信心毅力,堅定信念,定能超越自我克服萬難,跑出好成績。而東吳商學院EMBA不忘負起社會責任,在向前邁進的同時,持續協助漸凍病友,他們即便身處絕境,仍滿懷信心與希望,堅持到底,展現了生命的堅韌,其永不放棄的精神是最好的學習典範,誓師大會捐款予『中華民國運動神經元疾病病友協會(漸凍人協會)』,致力使這個社會共善與共好。

今年由3位具備戈11參賽經驗的學長姊帶領著戈12新成員遠征戈壁,其中更包含6位女性選手參與,是台灣8所參賽院校中最多女性組隊的學校,這是東吳校史上重要的一刻。戈12 誓必延續光榮傳統,用耐力、體力、意志力,貫徹「理想、行動、堅持、超越」的理念,將象徵傳承榮耀的精神,透過雙腳,一步一步踏實地接續下去。

去年率隊首次挑戰戈壁賽的戈11隊長王國強勉勵戈12團隊,「只要出發就一定會到達」,戈壁挑戰賽艱辛不易,但只要努力往前,定能順利完成;去年參賽的隊員,也是今年的隊長黃世榮說,「跑戈壁不只考驗體力,更是考驗意志力,只有今天的你,可以為未來的自己而努力」,超過半年的紮實培訓,許多隊員承受著心理的煎熬、忍著身體的疼痛,就是為了踏上玄奘之路,在戈壁上寫下屬於東吳與自己的傳奇。

東吳大學EMBA服務與成長協會捐款支持漸凍人協會。 東吳大學/提供

戈12—東吳的大漠熱情繼續燃起!

這場「玄奘之路商學院挑戰賽」,為全球華人商學院最大、最艱鉅的路跑賽,比賽地點在中國大陸的甘肅和新疆交界的戈壁,為1,300年前玄奘法師歷險路段,選手團隊須在4天3夜徒步穿越超過112公里,沿途晝夜溫差非常大,對體力、耐力與精神上是相當大的考驗,許多EMBA企業菁英皆以參加戈壁作為挑戰自我極限的主要目標。

2017年,東吳24小時國際超級馬拉松邁入第17屆,東吳商學院EMBA將延續這份堅毅傳統,跨出台灣,邁向國際,西征第十二屆戈壁挑戰賽,今年東吳10位菁英選手,將再度踏上這榮耀之路。

東吳大學EMBA挑戰戈壁賽誓師大會與會貴賓合影。 東吳大學/提供