運動星球

32歲開始訓練,39歲3個孩子的媽獲加州馬第2名

2018-01-26

在12月3日加州國際馬拉松賽中,美國職業選手Sara Hall以2:28:10贏得冠軍。就在她進終點線的不久後,Sara的身後竟出現了一位看似不可能的勝利者。這位39歲的跑者-Roberta Groner,是一位全職護士和三個孩子的母親,她以2:30:35榮獲此次馬拉松賽的亞軍,並讓自己的個人最佳時間足足提高了42分鐘。

32歲開始訓練,39歲3個孩子的媽獲加州馬第2名 ©newyork.usatf.org

Groner參加這場比賽的主要目的是想進入2020奧運馬拉松的選拔資格以及只要她能夠在2:37:00前完賽,就能籌得旅費和住宿的資助。而她在訓練的過程中,最好的成績是2:35分,也因此對於拿到上述的資格,其實也是信心滿滿。

放棄跑步8年後,她發現原來她還是愛跑步

Roberta Groner在21歲前一直都是專業的運動員,但從1999年到2009年間她卻離開了運動圈,直到6年前,她又重回馬拉松的懷抱,並在2011年參加芝加哥馬拉松,當時她的成績是3:12:42。

Roberta Groner從國一的時候,在老師的建議下開始跑步,並持續到聖弗朗西斯大學時期,雖然在校期間,她的成績表現出色,但可惜的是從未獲得過全國錦標賽的資格。於是,當1999年她離開學校的時候,她感到疲憊,並把跑步拋在身後,當時的她告訴自己:「我對跑步再也沒有熱情了,這只是我生命中不重要的一部分。」

畢業後沒多久,Roberta Groner結婚了,並育有三個男孩(10歲、11歲,和14)。Groner說:「在那段時間,我的跑步頻率只是偶爾跑,也許一年一次,但是最重要的是,我除了在與孩子們追逐之外,並沒有進行其他的體育活動。」

直到八年前,當她最小的兒子2歲時,她決定重新開始跑步,當她重新回到跑道參加了一個5K的比賽,那一次比賽她跑了24分鐘卻顯得不滿足。Groner心想:「只是一個5K的比賽,我卻要花上24分鐘?」於是在不久之後,她又開始在當地的比賽之中嶄露頭角。

Roberta Groner與孩子的合照 ©Roberta Groner FB

生活的瑣碎依然敵不過比賽和訓練的熱情

2014那一年,她搬到了新澤西州,加入了當地的跑步隊伍,並從中找到了一位59歲的訓練夥伴Beau Atwater,經過了一段時間的訓練之後,Groner在2015以2小時50分48秒的成績完成了波士頓馬拉松、以2小時45分30秒的成績完成了紐約馬拉松、2016年又以2:37:54的成績贏得了莫霍克哈得遜河馬拉松的冠軍。

不久之後,教練Hector Matos開始幫Groner訓練,並幫助她以2:36:33的成績完賽2017年的波士頓馬拉松。同月,Groner也加入了紐約體育俱樂部,儘管她沒有和小組一起訓練,但是她得到了旅行贊助和裝備,也得到了隊友的指導和啟發。

因為護士工作性質的原因,Groner多半都是在清晨訓練,在加州國際馬拉松之前,她每週跑步75到85英里,所以在她通常是早上4點30分或5點起床進行跑步訓練,7點結束訓練後回家,送孩子上學。晚上的時候,她擠出15到30分鐘的時間進行體能訓練,並在照顧孩子的時候伸展身體。雖然現在離婚了,不過她依然與孩子的父親維持良好的關係,以利他能抽出時間去各地參加比賽。

Groner比賽結束後與她的訓練夥伴Beau Atwater分享快樂 ©SACRAMENTO RUNNING ASSOCIATION

專注、相信自己的天賦

今年,Groner 的個人最好成績分別是5K(16:24,相比於大學時期的17:35她)、10k(34:19)、半馬(1 :14:26)。Groner表示現在的自己比大學時期更加專注。

Groner說:「我認為身為一個30多歲的女人,當同時兼具工作和孩子時,如果你想跑步跑好,你必須專注於它、熱愛它。當然,這並不是說我年輕時沒有奉獻精神、也沒有激情,但我不認為我真的意識到自己在跑步這一點上的天賦。」從30多歲重新開始訓練的她, Groner還是有機會在未來的10年裡不斷打破紀錄。不過,就目前看來,她的「訓練年齡」仍落後於從小就從事這項運動的典型運動員。

©TWITTER/Roberta Groner

對於快要40歲的年紀Groner感到興奮,假設她的馬拉松訓練和恢復恢復順利,她還計劃參加2018年的波士頓馬拉松,並在大師賽中取得勝利。從2015年美國大師賽最好成績紀錄2:27:47來看,她的教練Matos認為Groner的實力與這個成績相差不遠,只要努力練習,一定要有希望。

關於2020奧運馬拉松的目標,那時的她已經42歲,但對於年齡的限制,Groner認為沒有任何限制,因為隨著歲月的流逝,她的狀態似乎變得越來越好。她表示:「我喜歡我所做的,而且我努力活下去,我只想繼續成長,並希望能一直保持身體健康去為每場比賽訓練。」

資料來源/Runners World、USATF美國田徑協會

責任編輯/瀅瀅

運動星球

陳彥博私藏訓練法首度曝光﹗準備超馬比賽的6階段策略

2020-01-15

陳彥博,台灣傳奇性的極限運動員,完成世界7大洲、8大站極地超級馬拉松賽事的亞洲第一人,又接續在2019年底拿下約旦250公里及柬埔寨220公里賽事亞軍和冠軍。這樣頂尖運動員究竟是用什麼方法準備賽事﹖運動星球專訪到陳彥博,他除了首度大方公開以往準備賽事的訓練方法和細節,更提出給一般市民跑者的具體建議。

陳彥博私藏訓練法首度曝光﹗準備超馬比賽的6階段策略

準備一場比賽的時間週期﹖

我(以下皆指陳彥博本人)最完整的訓練是抓比賽前半年,到了賽前約3個月會切換進賽季的訓練系統(即一般稱的強化期);不過,一年365天都會持續不斷地做基礎訓練。如果要細分準備一場比賽的各階段,扣除比賽,可分為基礎期、耐力期、技術期、高強度期、調整期、蜜月期6期。

田徑是運動之母,所有運動都是從田徑衍伸出來各種變化性的運動。所以我的訓練是以馬拉松訓練課表開始,等到恢復原來的身體狀態,再著手進行山徑訓練。而這些方式都是透過我大量的比賽經驗、認識自己的身體能力而規劃的,所以雖然分享我的經驗,但要注意,不能用我的方式套用在其他選手上,因為每個人的心態、肌力、平衡力等運動能力都不同。

陳彥博的比賽6階段訓練方法

1. 基礎期:這是至少在比賽前半年必須進入的階段,以恢復身體各項能力為主。所謂恢復身體能力,例如我在賽後休息1-2星期,有些敏捷度、上下坡跨越、身體多方向移動能力可能會下降,在基礎期就會做一些變化性訓練,讓身體各項能力回到基礎標準。我在基礎期的耐力跑會拉得很長,約20-30公里,相當於其他人賽前訓練課表跑的里程數;而到了賽前訓練,我的耐力跑會跳到50-100公里。

2. 耐力期:先以5-10公里耐力跑壓上速度,例如我10公里的目標是40分鐘,如果無法達到,就得繼續停留在耐力期的課表,先以重複1星期為單位,再視是否達到相關數據決定要不要進入下一個階段。

事實上,跑者間常說「以賽代訓」,最初就是選手遇到上述狀況而必須延後目標賽事,會把原本的目標賽事改成訓練的一環(而不是週週馬以賽代訓,實際上可能造成過度訓練)。

3. 技術期:訓練開始加入山徑跑,並加上補給、飲水、裝備等練習,技術期重點是讓身體的各種表現達到最高。我會在賽前兩個多月開始上水袋做山徑訓練、研究比賽的各種地形,此時的練習路線以公路(通常是產業道路)穿插山徑,也會開始壓表計時。以跑坡練習知名的風櫃嘴為例,我會從中央社區出發切進山徑,出山徑後再到風櫃嘴最高點,並在特定路段壓表計時,這樣做是為了要了解自己克服類似路段的能力是否提升,例如跑陡坡時肌力夠不夠﹖閃避的反應是否變慢﹖

.身體動力鏈:動力鏈指身體活動時神經、肌肉及骨骼的連動關係,流暢的動力鏈在山徑跑中相當重要﹗如果控制不好,常見一些選手從山徑跑進公路後就會沒力,有些選手卻能在接公路後還能穩定地跑3分40秒配速,這就是因為後者在山徑裡動力鏈做得非常好,沒有浪費過多肌力。山徑跑包含了踏點、推蹬力量、轉彎等各種不同速度的轉換,一個山徑賽中可能要連續接五十次以上這樣的轉換,所以這些技巧都必須熟練加強。

.補給與裝備:技術期要熟悉比賽中各種系統,也包括什麼時候喝水、吃補給﹖吃多少﹖哪個能量膠品牌自己比較能適應﹖補給、咖啡因、藥物放哪個位置、能在多快時間拿到﹖另一方面,也包括山徑跑必備的指南針定位(目標定位法)、反光鏡、比賽地圖等使用技術,以及起床後需要準備多久時間﹖我習慣開賽前90分鐘起床,包含廁所、吃早餐(讓胃排空1小時)、收睡袋當熱身、擦防曬、把東西收拾好後開始做動態熱身,直到賽前10分鐘就定位,這些流程一步步都有練習過,讓自己完全掌握情況。

技術期訓練加入山徑跑並上水袋(圖為劍龍陵)

4. 高強度期:跟技術期相近,約在比賽前兩個多月開始進入高強度期。這期我會把所有課表的目標時間往上壓,而每週分為「大練」和「小練」。

.小練:通常在週二、週四5點出門訓練,約20-30公里計時跑山路。

.大練:目的是讓身體習慣不同高山山徑的狀況,一天須承受海拔起降1,500公尺以上。例如我會選周五六日上山,在各山脈訓練,例如花兩天時間跑南投清境→武嶺→花蓮天祥→太魯閣牌樓→鯉魚潭;或是第一天從清境切奇萊單攻,第二天去西峰單攻,總里程約30-40公里。大練時建議盡量快上快下,不住山屋,可以住山下較舒適、有熱水沖的小木屋,以確保完整休息。另外要注意的是,在高山可能遇到任何高山症症狀,越野跑選手因為有快速移動能力,所以遇到任何症狀就要趕快下山;同時也要準備急救毯、威而鋼、丹木斯、鈉離子阻斷劑等高山症藥物。

5. 調整期:我個人覺得調整期是最難的時期,之所以困難,因為我目前還無法掌握身體狀態的巔峰期,也就是讓細胞隨時隨地準備好參加一場大賽的狀態。不過,我現在最慢2週、最快4週前就會開始調整;賽前1週提早到當地適應濕度、作息放慢,晚上九點半睡早上五六點起床,讓身體作息回到這樣的狀態;此外也要調整飲食、補充維生素、訓練自己固定時間排便、胃排空,有利讓體重降低不造成比賽負擔。

6. 蜜月期:比賽後可以盡情放鬆、吃自己想吃的食物,並做一些交叉訓練。每當我的賽後蜜月期都會打桌球、打籃球、划船…等,可以選擇做任何自己喜歡的運動,只要維持運動體能就好,也才不會厭倦。

比賽後可以盡情放鬆、吃自己想吃的食物,並選擇做任何自己喜歡的運動

兩場賽事間隔較近怎麼辦﹖

2019上半年我因為忙於《出發》紀錄片宣傳,目標賽事都壓在年底,約旦250公里與柬埔寨220公里兩場賽事相隔不到兩個月。每次當我遇到兩場賽事相隔較近,第一場賽事比完會把基礎期和耐力期刪掉,直接回到技術期,而高強度期的大練可能只做1-2次。最重要是了解自己的身體狀況,可透過測驗速度等數據,看速度就知道自己能不能承受比賽狀況;再者,兩場比賽時間的間隔也是訓練策略的考量關鍵。

例如我去年初帶領「前進南極點長征隊」,回台後整個肌肉型態都不對了,因為在南極我用髂腰肌跟脛前肌做越野滑雪動作,但跟越野跑使用的肌群完全不同。因此,我花了整個上半年重新打基礎,也把2019的賽季壓在下半年,並針對我比較拿手的項目參賽。事實上,我會先規劃好未來5年的賽事,每年平均2-3場重點賽事,加上海外較小場的100K或50K比賽。像去年的250公里約旦極地馬拉松雖然是場年輕賽事,但規模大,而且2020後將舉辦世界盃極限賽,因此成為我鎖定的賽事。

許多市民跑者到了賽季喜歡報很多場全馬,或是相隔不到一兩個月訂了兩場目標賽事(例如台北馬和渣打馬)。陳彥博對此笑說「人不要貪心!不可能兩場都是重點賽事。」國外多數頂尖馬拉松選手一年最多兩場目標賽事,雖然也有例外,像是日本的川內優輝,但他有精實的訓練來支撐。至於兩場離很近的賽事要把重點放在哪一場﹖建議選擇第一場為重點,第二場則抱著較輕鬆的心態。

假設兩場賽事只隔一個月,那這之間做節奏跑和有氧跑就好。因為一場大賽後免疫力下降,人變得精神狀況不好、容易感冒,建議賽後1週做走跑、游泳、放鬆、有氧舞蹈等交叉訓練。追求成績的跑者(全馬SUB3)比賽1周後再回復有氧跑和節奏跑,且建議維持10K或半馬內就好。

另外建議,在每一場賽後到開始訓練前,可先做自我檢測看是否恢復充足,例如在完全不疲勞的狀態下透過一趟順跑,了解自己目前的能力表現。總而言之,只要感覺到自己肌肉緊繃、沉重,或是早上起床的安靜心跳比平常高、反應神經變慢,那就代表是疲勞的身體反應。

陳彥博2019年底參加約旦250公里超馬賽事

陳彥博的放鬆與飲食秘方

訓練和恢復是一體兩面的,我在比賽前會多做放鬆,例如在強度訓練後冰水療、伸展、泡溫泉。但無論如何,我自己最推薦的恢復方式是「睡到飽」。例如賽前一週我一定會每天睡滿8小時,賽前1天則不出門整天休息,因為極地超馬連續7天期間通常無法熟睡,所以要確保賽前把睡眠補足。

至於飲食,「肝醣超補」必須在專業營養師監督規劃下進行,如果控制不好可能造成反效果。在正常情況下,人體內每千克肌肉約儲存著 15 克的肝醣,建議一般市民跑者做「肝醣超載」,也就是在攝取的總熱量不變下,將食物組成替代成較多比例的碳水化合物。我自己在賽前(3-4天)會做肝醣超載,研究發現這種準備方式可以提高體內的肝醣儲備(25 克 / 每千克肌肉)。此外,訓練時必避免高GI食物和精緻糖類。

補給和衣著裝備建議

以快速移動的越野跑選手來說,裝備輕量是最重要的!像我只會準備水、鹽錠、能量膠、蛋白棒當作補給。通常我1小時補2顆鹽錠(視每家產品劑量不同),比賽時會在檢查站之前先咬碎,再到檢查站配水吞下,一個檢查站平均花5-15秒做補給。設想,如果一個檢查站節省30秒,一場比賽6個檢查站就可省3分鐘,這就是策略和技巧。不過,對於休閒跑者,帶些軟糖、梅子糖,可在比賽痛苦時尋求一些味覺上的改變。

至於衣著,追求速度的選手仍以輕量為主,像我連羊毛襪都選擇較薄的。但建議一般休閒跑者可帶選擇舒適性高、可停駐式的衣著系統,例如較厚的羊毛襪在踏地時腳踝會較舒適,但仍以快排輕量為原則。

追求速度的選手衣著以輕量為主,一般休閒跑者則可選擇舒適性高、可停駐式的衣著系統

最後,陳彥博提醒,現在很多人剛開始跑步就想短時間內參加全馬比賽,其實很容易受傷!建議準備第一年先完成半馬,第二年再挑戰全馬賽事。如果沒跑步習慣、跑量不夠就報名全馬,受傷機率很高,也可能造成運動傷害以及潛在風險。真正重要的是,多了解自己的身體、對自己的健康負責,累積技術、專項和身體表現都需要慢慢來。

原來,再強大的運動員,都是靠穩扎穩打的訓練、規劃、自我認識和嘗試,一步步累積而來的。陳彥博面對比賽並不是「哪時候開始」準備,而是「隨時隨地都在準備」!

圖片來源/RunForDream夢想工作室

採訪攝影/Dama

陳瑞龍

漫談超馬之多日連跑類型:如何訓練及準備

2016-11-01

有關各類型超馬賽事(多日、定時、定距、越野),必須具有強韌心志,強悍、沈穩、刻苦、堅毅...等性格與特質、加上足夠的決心和信心,才稱的上是優秀跑者,然而這些是特質是難以用數字量化的。具有這樣特質的人,多半積極、樂觀、進取、眼神與說話語氣堅定、措詞肯定。

各類賽事因應地形、場地、時間、距離、天數......等等現實條件不同,跑者在實際上的準備與調整而有些差異(如要卓越必須不同)。越是長距離,長時間、地形崎嶇多變、心理素質越是甚於身體條件。優秀的跑者通常在賽前即武裝起戰鬥意志,直至到達終點才會卸下,然而賽事期間不論什麼因素,一但造成戰鬥意志潰散,則什麼也不必再談了!

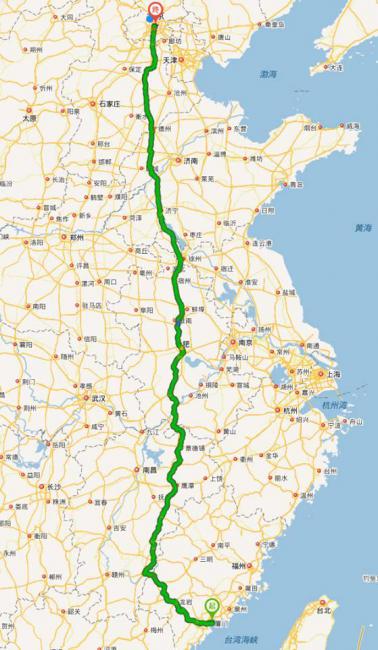

以下僅就多(連)日類型賽事(如穿法、環法、廈門跑北京、2013環台賽......等等)實施探討。這類型賽事最重要的是,要保持每日都能夠在賽道上繼續跑下去,只要其中一天未能完成,就前功盡棄、未竟成功。在如此前提,探討以下相關要點:

陳瑞龍2016年挑戰2300公里超馬追夢之旅,花38天從廈門跑到北京的路線。 陳瑞龍提供

平日的訓練與準備

一般而言多(連)日類型賽事每日平均距離,約在60~80公里。所以在平日的練跑質與量,就應增加每月至少1~2次80公里以上的慢速練跑,如此才能輕鬆因應賽程中的距離。另外搭配較短距離15~60公里不等穿插練跑,以保持體能。如此練法,每月累積里程約落在500公里上下(只能說這是基礎量),奠下1~2年的基礎,也淬鍊出足夠堅韌的心志,去面對賽事可能出現的狀況種種。

心態的調整

畢竟是不同領域,不應以一般馬拉松、超馬賽事思維來看待。放鬆身心、保持愉快與穩定的心情。忌諱競心過重、節奏不夠穩定,易造成諸多意想不到的傷害。

身體現象

各種症狀的傷痛是避免不了的,如水泡、手腳水腫(補充電解質或排尿、或放鬆鞋帶、賽前準備厚薄不一襪子及稍大尺寸跑鞋)、肌肉韌帶僵硬疼痛(每日按摩因應)、尿液顏色變化(起初會呈現接近冬瓜茶,約10~14天後會回歸如平日近似透明顏色)、破嘴(需要每日早晚高單位B群補充)、體重的消失(大部分跑者都有此現象,可在賽前增重因應,當然也有極少數跑者例外)。另外須補充大量蛋白質避免膝蓋、腳踝等腫脹......。還有些就是碰到了才會知道,就只能從平日的淬鍊出的經驗應對了。

心理現象

倦怠、沮喪、煩躁、遷怒......,此時跑者最需要的是被理解、包容與鼓勵,盡量避免與之說理。另外,親友過多的關心、意見與指導,會造成跑者分心,都可能帶給跑者負面影響,甚至壓垮跑者。

10日指標與3日指標

從2013環台賽、2015環法賽中觀察,能夠完成前10日賽程的選手,在往後賽程中,除了碰上非常大的狀況,通常離開賽道的跑者少之又少。倘若在10日指標之後遇上大狀況,如果還能夠通過3天的洗禮,大致上也能夠繼續完成後續的所有賽程(環法時,經驗豐富的主辦人這麼告訴瑞龍,事實也驗證了3日指標的可靠性)。

2015環法賽路線 陳瑞龍提供

身體體能變化曲線

最初幾日節奏及強度尚未適應,應保守應對。渡過10日指標後,約在賽程達到2~3週時候,體能狀況會提升,反而會比初期有更好的表現。簡言之,身體適應了這樣的強度與節奏了,也可以說身體在每天的鍛練下強化了。

配速與跑走策略

保持穩定節奏與保守速度是非常重要的事,過快的速度容易累積過多疲勞、恢復不易,因為隔日還要跑,所以在速度上的配置上,保持完成馬拉松配速的70~75%為宜 (2015年環法賽冠軍日本選手瀨浘敬濟也是這個比例);跑走是在賽事期間做的即時調整,避免累積過多的疲勞,建議的比例以9:1或8:2 (瑞龍在廈門跑北京後段,實驗出跑900走100公尺,非常好與穩定的效率)。

關於跑姿

在歐洲享譽盛名的瑞士跑者Christian Fatton,曾完成2009和2012縱越歐洲各4千餘公里、也完成環法的2800公里的超級馬拉松賽事。他的跑姿奇怪無比,不認識他的人,看他跑步的姿勢,會認為不用幾天就無法繼續跑下去了,但是總是出人意料順利完成艱難賽事。所以關於跑姿關鍵的兩個原則:

1.下腳要輕(請在每一次跑步時候細細領略)。

2.腳底不可在地面拖行。

圖左豎起大拇指的是瀨浘敬濟,圖中與陳瑞龍交握相互道賀的便是Christian Fatton。 陳瑞龍提供

以上現象的探討,是從經驗中觀察而來,不是絕對的數據、觀點與看法,僅供參考。真正的本領要在實幹中才能得到,書上學來的,還要看天地萬物變化,隨時而轉,隨機應變,才有用啊!

更重要的是必須具有強韌心志,強悍、沈穩、刻苦、堅毅...等性格與特質,才是完成艱難賽事最可靠的基石。

關於陳瑞龍台灣超馬勇者。2013年參加中華民國超馬協會舉辦的環台超級馬拉松,雖因公無法全程參與,卻開啟連日長距離超級馬拉松之路。2014年自己規劃20天跑步環島、2015年完成43天跑步環法2800公里、2016年完成自己規劃和好友一行三人,38天從廈門跑到北京2300公里壯舉。

/ 關於陳瑞龍 /