運動星球

平昌冬奧三星科技概念館啟動 帶給全球奧運迷科技新體驗

2018-02-12

身為無線通訊與電腦設備全球奧運夥伴的三星電子,在2018平昌冬奧期間,特打造九座Samsung Olympic Showcase提供全新的互動體驗,鼓勵奧運迷和選手們「挑戰你所不能!」。上週末,台灣三星亦邀請「體壇新星」江俊弘、楊仕勛前往其中位在江陵奧運場館內的Samsung Olympic Showcase,體驗創新科技帶來的便捷與樂趣。

三星電子行銷長暨執行副總裁李永熙(Younghee Lee)表示:「擔任奧運夥伴的20年來,三星透過尖端的技術革新和身臨其境的體驗,讓全球各地的奧運迷、參觀者和運動員緊密相連。我們很高興和大家分享三星最新的行動技術和產品,讓參與冬季奧運會的奧運迷和運動員,能盡情享受嶄新與獨特的體驗。」

國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)在受訪時談到:「在長期合作的過程中,三星為每屆奧運會帶來了全新的體驗和技術進步,處處為人們帶來激勵人心、深具意義的體驗。」

平昌冬奧三星科技概念館啟動 帶給全球奧運迷科技新體驗

九座Samsung Olympic Showcase 點燃全球選手及奧運迷熱情

在冬季奧運的期間,三星將於平昌和江陵市設置九座Samsung Olympic Showcase,提供多元文化、科技和身歷其境的體驗,包括奧林匹克公園、奧運村、新聞資訊中心,以及仁川國際機場的四個館場。透過這九座Samsung Olympic Showcase,將奧運精神透過科技傳遞給來自世界各地的奧運選手以及奧運迷,為民眾提供集結三星突破性創新與技術的互動體驗。包括:

- 「沈浸式 VR 體驗」:Galaxy Note8所帶來的獨特 VR 體驗,讓奧運迷不受時空阻隔,瞬間置身於空氣清新的山坡上,享受滑雪與雪橇所帶來的快感,或搶先體驗「太空任務VR: 全人類的月球」。

- 「趣味體驗」:Portrait Pool能讓民眾將他們的「自拍」,轉化為手繪風格並可在社群分享,為科技帶來更多趣味;S Pen Gallery可讓用戶透過Note8和S Pen的筆刷功能,來創作自己的畫像;Infinity Moment可讓用戶透過Galaxy Note8建立自己的內容。

- 「兒童玩樂區」:專為兒童設置的體驗區,供孩童玩樂、學習和探索三星產品,盡情揮灑天馬行空的創意。

- 「智慧家居 (物聯網)」:以行動科技打造的複合裝置和未來生活展示,協助民眾想像未來的物聯生活型態。

- 「Unbox Samsung」:民眾可透過「Unbox Samsung」時光之旅,回顧1988年首支手機問世以來的三星歷程。

- 「購物與客服」:在體驗後,民眾亦能透過顧客服務購買行動產品和配件。

- 「互動&休息」:休息區和文化區將舉辦行各種生活型態計畫;民眾可透過在互動體驗時所獲得的Buddy點數兌換Café所提供的餐點和飲料。

- 「特別活動」: Samsung Olympic Showcases將舉辦一系列的特別活動以強化冬奧體驗,包括運動員到訪和節日慶祝。

九座Samsung Olympic Showcase 點燃全球選手及奧運迷熱情

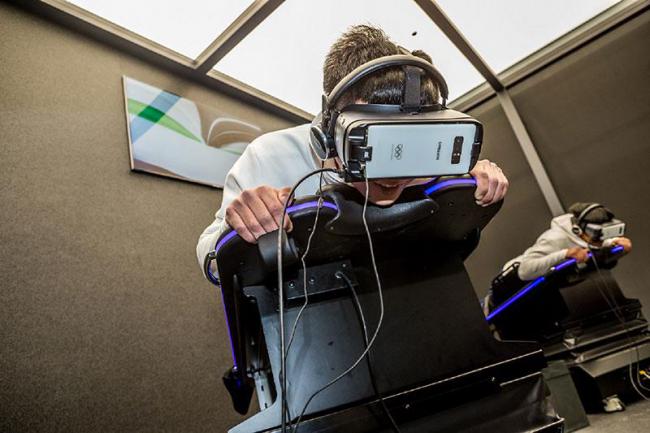

「體壇新星」VR初體驗 身歷其境大呼過癮

歷經2018平昌冬奧開幕的感動,「體壇新星」江俊弘、楊士勛首次踏入位在江陵的冬奧場館,搶先體驗冬奧最大的三星科技概念館,感受獨具創新的互動式體驗。其中的Gear VR虛擬實境體驗區,更讓兩位新星感受到科技不僅能突破時間與空間的隔閡,隨時隨地皆可享受滑雪與雪橇所帶來的競速快感。

楊仕勛與江俊弘搶先體驗身歷其境感官震撼

本身就是俯式冰撬好手的江俊弘,對俯式冰撬4D VR體驗最感興趣,透過虛擬實境的Gear VR搭配動感4D雪車,彷彿瞬間置身在寒冷的高山滑道,透過不斷的加速,帶來真實的比賽臨場感。江俊弘表示:「當我趴上俯式雪橇的VR 體驗時,我就立即認出這是加拿大溫哥華的滑道,超逼真的景象跟現場完全一模一樣,尤其是到了最後的三個彎道,彷彿感受到5G重力的真實速度感,超刺激體驗讓我緊張到滿頭大汗。」

對太空有著無限幻想的無舵雪橇好手 楊士勛,搶先體驗全球首度公開,與NASA太空總署合作的VR登入月球任務,在浩瀚無垠的宇宙小心翼翼地跨出每一步執行任務。楊士勛表示:「沒想到能穿上真實的太空裝漫步在月球上,搭配懸吊裝置以及VR, 就像真的在月球執行任務般。」

楊仕勛與江俊弘搶先體驗沈浸式 VR 體驗區

資訊、圖片提供/台灣三星

責任編輯/Oliver Wu

運動星球

長榮航空城市觀光馬拉松參賽者 憑號碼布機票減﹩500

2018-10-25

第一屆長榮航空城市觀光馬拉松即將於10月28日開跑,恰逢「2018長榮航空線上旅展」的前一天,長榮航空特別優待賽事參與者,運用號碼布上的優惠碼購票,除享線上旅展優惠票價外,全航線可再減價NT$500、港澳線再減價NT$200。

長榮航空城市觀光馬拉松參賽者 憑號碼布機票減﹩500

一年一度的長榮航空線上旅展即將於10月29日00:00起開賣,12月3日23:59截止。長榮航空延續去年線上旅展主題「想去哪﹖我送你!」的熱潮,限時推出全球超過60個城市的超值票價,優惠最低下殺五六折起。今年再度送出最受消費者期待的環遊世界機票大獎,包括一年不限航點、不限次數的環遊世界經濟艙、豪華經濟艙,以及商務艙夢幻大獎。獲獎的幸運兒真的能一年全球飛到飽!

長榮航空首架波音787夢幻客機抵台後,吸引大批航空迷熱情追逐,展翼飛翔的微笑身影更被廣為流傳,長榮航空總經理孫嘉明在25日舉辦的線上旅展記者會中,大方加碼再抽出一位幸運得主,獨得雙人波音787皇璽桂冠艙機票,得獎者可挑選任一787飛航的航點,體驗夢幻客機魅力。

孫嘉明表示,今年是長榮航空線上旅展的第四年,許多旅客早已準備好搶票,長榮航空希望以最安全舒適的服務,讓旅客將飛行當成樂趣、將旅遊當成日常。推出超值優惠票價以及環遊世界機票大獎,正是鼓勵大家及早規劃旅遊行程。

「凍齡女神」李維維(左)及記者會主持人Dennis(右)力拱抽獎加碼,長榮航空總經理孫嘉明(中)當場宣布再送出波音787皇璽桂冠艙雙人機票

「2018年長榮航空線上旅展」將於長榮航空官方網站推出超過60個飛航城市超值限時優惠,包括台北-香港NT$3,082起、台北-沖繩NT$3,388起、台北-曼谷NT$4,320起、台北-倫敦NT$16,339起、台北-洛杉磯NT$20,438起(含稅)、台北-布里斯本NT$11,856起…等(以上除台北-洛杉磯航線,其他未稅),折扣最多為原價56折。

此外,參加10月28日「長榮航空城市觀光馬拉松」的跑者,可以運用號碼布上的優惠碼購票,除享有線上旅展優惠票價,全航線可再減價NT$500、港澳線再減價NT$200。

活動期間凡於長榮航空官方網站或EVA Mobile APP,完成購買台灣地區出發的國際線成人來回機票,即可參加抽獎,大獎分三梯次,將分別於11/6、11/20、12/4抽出,當次沒抽到可繼續參加後面梯次的抽獎,也就是買愈多張、愈早買,抽獎機會愈多。

資料來源/長榮航空

責任編輯/Dama

運動星球

世界頂尖、科學化的高階教練培訓系統:EXOS運動表現專家培訓課程

2018-02-02

世界頂尖運動訓練系統EXOS,2017年在台開辦「運動表現專家培訓課程」已屆2個梯次,旨由高階系統化的教育流程,培訓出與世界一流體系接軌的教練,帶給台灣更優質的專業訓練環境。此課程均由EXOS專業講師親自來台授課,講師們親切幽默的傳授方式,將高階的運動訓練概念藉由各種實際操作,讓與會的現役教練們深刻體驗這種針對專業運動員發展出來的訓練模式與原先所學的差異,並在五天的培訓之後,透過測驗取得其XPS專業運動員訓練證照,可說是一套兼顧理論與實務的高階認證訓練課程。

EXOS運動表現專家培訓課程為高階教練培育而設計。

這套EXOS運動表現專家培訓課程,由Beyond Fitness、Waypoint鐵人工廠、F1 Creation 信捷公司共同引進,並與中國遂生學府合作舉辦。本課程為EXOS XPS運動表現專家認證的第一階段課程,以EXOS理論與實踐為主軸,招收對象鎖定現職專業教練,學員獲得第一階段認證之後,將可在主辦單位的協助之下,前往美國EXOS訓練機構接受階段二和階段三的課程洗禮,最終,成為一個頂尖的高階專業運動訓練教練。

遂生學府負責EXOS大中華區業務的Brendan是來自澳洲,他表示該課程在中國各大城市已經開設過好幾梯次。

為專業運動員而生 促進競技運動表現展現優勢

EXOS為頂尖訓練系統,為全球普遍被認可的高階訓練課程。創立初期便是一套針對專業運動員所設計的訓練體系,於西元1999年成立,由創始人Mark Verstegen帶領多名知名的運動專家組成,為專業精英運動員提供訓練、營養和物理治療等課程,以提高運動員的成績為主旨,提供並推崇最有效的訓練體系、專家、導師和場地設施。該系統成立近二十年,已經在傳統教練證照體系之外,自成一套完善且穩固的訓練方式,課程吸引全球精英運動員、公司高層及業內人士競相參與,是專業運動教練領域最崇高的培訓系統之一。

EXOS教育培訓總監 & 首席培訓師,Russ Orr擁有超過15年的專業和大學田徑運動經驗。

業界所謂的四大證照,要求的是成為一個專業一對一私人教練所應具備的知識,而EXOS將這個基準線拉高,除了讓教練具備指導一般學員運動所應有的條件之外,更能具備指導專業運動員的能力,尤其EXOS更與NFL、NBA、UFC等職業體育聯盟合作,為其提供更細緻、更精準的運動指導與訓練,以期在世界頂尖的運動競技領域之中獲得最佳表現。

©EXOS

因此,EXOS的訓練體系可說是一套非常專業、科學化且複雜的,針對頂尖運動表現而設計高階培訓系統。EXOS也是國際運動品牌adidas全球唯一合作的教育訓練機構,顯示在其品質與成效方面都已經獲得絕對的肯定。

EXOS課程主辦單位之一,Beyond Fitness負責人暢談引進理念。

獨到方法論 兼顧心理、營養、表現與恢復四大領域

EXOS獨特的方法論是全面性的,不僅僅侷限於身體的運動表現,還有思維模式的養成、營養以及恢復。支撐其方法論的四大支柱即為:

1. 思維模式:設定並專注於一個目標。

2. 營養:為頭腦與身體提供最基本的支持與補充,以幫助達到最好的表現。

3. 運動:精準的生物力學理念及反复的實踐證明,致力於提高運 動表現的方式與技能。

4. 恢復:依據不同的科學方式來讓大腦與身體重新獲取活力,為第二天的活動做準備。

EXOS訓練計劃將這四個方面完美結合,藉由身心的有效搭配,從運動員的身體中激發出最佳表現。若你是一個專業的私人教練,你應該知道,如果沒有正確的心態,運動員在其鍛鍊中能取得最佳表現嗎?如果沒有適當的營養,能取得最佳成果嗎?如果沒有恢復,能夠一直保持最佳狀態嗎?EXOS方法論比較像是一種哲學,將學員在體育館中所花費的1個小時融入到一天中的其他23個小時中,也就是說,在鍛鍊時的方法和理論,將會內化為運動員的生活及運動信念與表現模式。

2018年,EXOS運動表現專家培訓課程將開辦三個梯次,第一梯次將於3月22至26日舉辦,也已經開放報名,意者不妨把握年底前報名早鳥優惠的機會,讓自己進階到更專業的運動指導領域中。

EXOS運動表現專家培訓課程2018第一梯次報名資訊請點此。