運動星球

最KOBE的籃球鞋!KOBE NXT 360背後的細節和數據

2018-04-09

一個籃球得分的原則:如果進攻球員能夠在自己和防守球員之間創造出空間,他就可以提高自己的得分機率。我們都知道,無人防守的投籃更容易命中。但是很少有人知道攻防球員之間拉開空間的具體數值(無論是五英尺或是三英尺),會對命中率帶來何種影響。幸運的是,科學的計算使得這個問題有了答案:麻省理工學院的一項研究表示,進攻球員在面對防守球員時,每拉開約一英尺遠(約30公分)的空間,投籃命中率便能上升2%。雖然這個數字可能看起來很小,但這正是Kobe Bryant在比賽中創造無限可能的細節所在。

最 KOBE的籃球鞋!KOBE NXT 360背後的細節和數據

為了追求提升這2%的命中率,KOBE NXT 360的設計採用了三段結構環抱式Flyknit鞋面,並搭載雙密度嵌入式中底及外底,以帶來優異的穩定性。

得分需要擦板球(Getting the money requires hitting the bank)

當然,這個想法有雙重含義(而且擦板球並不總是最漂亮的得分方式),在KOBE 360的球鞋設計背景下,這裡的 “Bank” 解釋為提升變向時的抓地力和動作的流暢性。 KOBE球鞋的測試由Nike NXT團隊和Nike 運動研究實驗室負責,他們詳細測試了球鞋在繞三分線這段50英尺長(約15.24公尺)的弧線跑動時的性能,測試顯示該傾斜鞋面的蹬地瞬間可以獲得更大的力量和速度 – 這就是與防守球員拉開距離的關鍵所在。

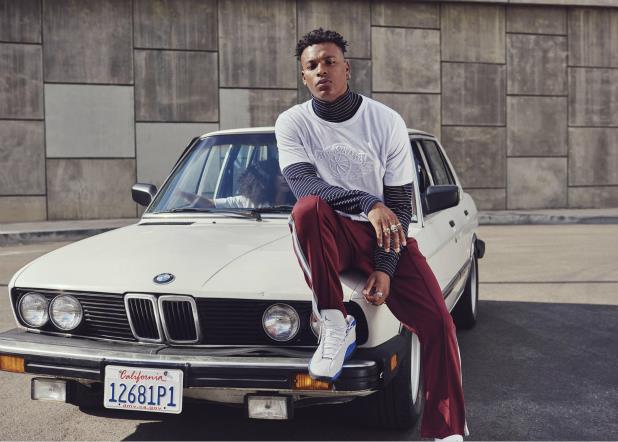

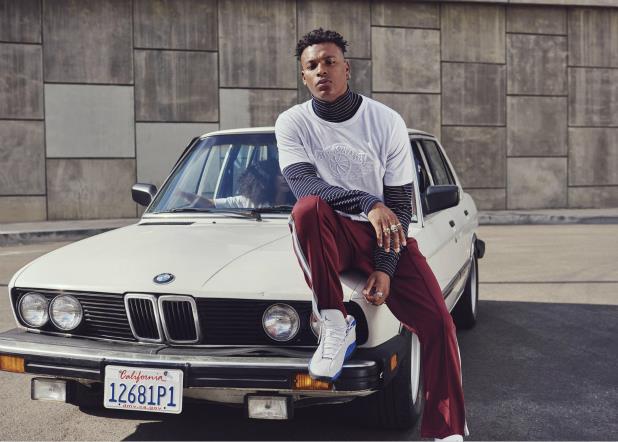

Kobe Bryant展示了這款鞋的嵌入式中底

迅速切入

每場比賽裡,每位NBA球員的平均跑動距離為4,000公尺左右,但很少是直線跑動。他們需要不斷地切入和迅速移動。與防守相比,球員在進攻上需要多做50%的切入動作。他們在做最快速切入時的運動弧線,正好與三分線類似。

優秀的中底提升球鞋表現

雖然拉開空間可以提升2%命中率的結果和嵌入式中底沒有直接關聯,但圍繞切入和傾斜的設計,引領出雙密度中底的解決方案。 KOBE NXT 360的嵌入式設計平衡了Lunarlon泡棉在外線的表現,提供了支撐平臺,再配合上Nike REACT科技,保證運動員每一場比賽穿著時的舒適腳感。

減少微幅波動 大幅提升腳感

一般情況下,每增加一層鞋底設計,都會使得球鞋越來越偏離腳部的實際形狀,這使得球鞋傾斜時的穩定性變低,更難拉開與防守球員之間的距離。 KOBE NXT 360的環繞式Flyknit鞋面結構則直接套用腳部的形狀,使鞋面更加貼合腳部,並在鞋床和鞋底的位置消除了不貼合部分所造成的影響。這種貼合性的提升不僅成功讓嵌入式中底更加貼合地面,同時也提升了球鞋包覆感,減少了鞋內腳部的滑動。

資料來源/NIKE

責任編輯/妞妞

運動星球

搶先看! 2018春季JORDAN經典復刻鞋款

2018-01-18

這個春季,Jordan品牌將透過對經典配色的重新詮釋,全新演繹 Air Jordan I 及 Air Jordan XIII兩個鞋款。同時,一些之前未曾市售的配色也將會與大家見面。

搶先看! 2018春季JORDAN經典復刻鞋款

AIR JORDAN XIII BLACK/OLIVE

“Olive” 配色因Air Jordan IX 而為大眾熟知。而此次“Olive” 配色版本的Air Jordan XIII 將以全絨面皮革鞋面設計替換傳統的荔枝紋皮革鞋面。無論是鞋身上橄欖綠及黑色的顏色分區設計,還是鞋舌與大底處的紅色點綴,此鞋款的每個細節都充分展現經典樣貌。

AIR JORDAN XIII BLACK/OLIVE

AIR JORDAN I ALTERNATE BLACK/RED

Air Jordan I Alternate Bred以不會出錯的色彩搭配,重新演繹Air Jordan I “Bred”,並在新的配色設計中透露出一絲初代韻味。該鞋款的一大亮點,是使用了柔軟的荔枝紋皮革 。而鞋身添加的Summit White色彩元素,也讓鞋款的配色效果更加突出。

AIR JORDAN I ALTERNATE BLACK/RED

AIR JORDAN I ALTERNATE BLACK/GAME ROYAL

以經典的Air Jordan I “Chicago” 配色設計為藍本,Air Jordan I Alternate Royal以藍色和純白為鞋面的主要配色,並在鞋舌、鞋墊、鞋身Swoosh、以及 “Wings”標識等細節處以黑色點綴。

AIR JORDAN I ALTERNATE BLACK/GAME ROYAL

AIR JORDAN XVIII WHITE/METALLIC/SPORT ROYAL

今年春季,Air Jordan XVIII將迎來首次單獨復刻。此次復刻以純白、金屬銀和運動藍配色呈現,在保留原版配色的同時,還將鞋面皮革升級處理。

AIR JORDAN XVIII WHITE/METALLIC/SPORT ROYAL

AIR JORDAN XIII WHITE/HYPER ROYAL/BLACK

作為之前專屬於Jordan品牌家族運動員使用的黑、白、寶藍配色,將於今年春天經由Air Jordan XIII 解除限制,首次公開發售。作為Air Jordan XIII 原版配色的“續集”,此次發售的配色除了將原版鞋款的紅色鞋身以寶藍色替換之外,其他細節如荔枝紋皮革鞋面及絨面皮革中底都將延續保留。

AIR JORDAN XIII WHITE/HYPER ROYAL/BLACK

資料來源/NIKE

責任編輯/妞妞

運動星球

痛宰高大俄羅斯 日本女籃飆速挺進金牌戰

2017-08-27

面對本屆世大運女籃身高最高的俄羅斯隊,日本女籃早有準備,全力飆速,26日終場以84:63、痛宰俄羅斯女籃,挺進金牌戰。俄羅斯女籃吞下本屆賽會首敗。

俄羅斯女籃陣中有200公分中鋒坐鎮,但禁區幾乎比對手矮了一個頭的日本,打來卻毫無懼色,上半場就拉開近20分領先,甚至團隊籃板還領先俄羅斯。

日本兩名控球藤岡麻菜美和安間志織開場全力飆速,讓俄羅斯疲於奔命,成為獲勝關鍵,全場送出6分和6助攻的大會助攻后安間志織說:「其他球隊大都比我們高很多,我們的速度優勢一定要能發揮。」

日本各階層男女籃,近年以完整的準備計畫聞名,即便是在各國重視度相對較低的世大運,依然全力準備,堪稱全球備戰世大運最認真的國家。