運動星球

讓人不知不覺吃下雙倍卡路里的飲食習慣

2018-05-04

你是不是總嚷著要減重,卻也總是在吃大餐前對自己說「明天再開始」?戒不了偶一為之的大餐不要緊,但必須在日常飲食中面對現實。請緊緊跟蹤自己的每日卡路里攝取量,否則,每天辛勤運動所消耗的幾百卡熱量,可能因為你的飲食習慣、一時手滑拿太多量等不小心,不知不覺毀了健康、胖了身材。

讓人不知不覺吃下雙倍卡路里的飲食習慣

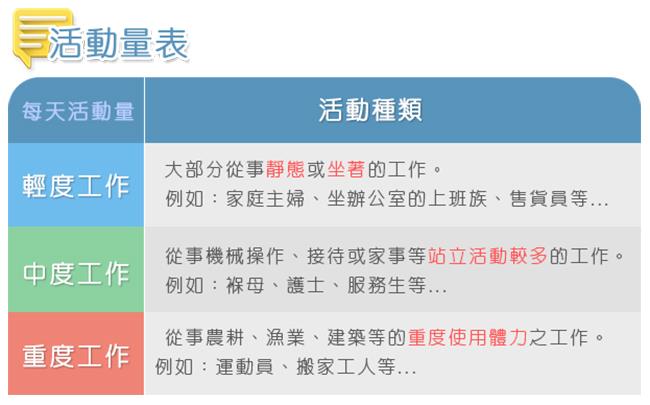

首先,我們來看看一個人的每日建議攝取熱量是幾大卡。建議攝取量依照每天的活動量、個人BMI(身體質量指數),每個人不同,但基本原則是:控制體重時,每日熱量攝取也不低於1,200大卡;肥胖者每天應減少攝取500大卡熱量,或減少攝取300大卡熱量、增加體能活動多消耗200大卡,這樣就能每周減重約0.5公斤。

依照下方表格,假設你是60公斤、體重屬於過重的OL,一天建議攝取1,200-1,500大卡;但如果你是60公斤、體重屬於過輕的服務生,一天建議攝取2,400大卡。 (檢測體重屬於過輕、正常、過重或肥胖,請點此BMI測試器)

©國民健康署

©國民健康署

控制熱量上有個非常需要小心的重點,那就是別讓營養標示騙了你。美國食品科學及營養學專家Joy Dubost提醒,營養標示上每一份卡路里的計算方式,可能會引起誤解,如果沒有確切算出自己實際吃下多少份食物,那麼真正攝取的熱量可能比你想像中高過2-3倍;如果持續如此,減重目標將離你越來越遠,取而代之的是層層增加的肥肉。

你可能疑惑,明明飲食習慣沒有太大變化,多數吃下的食物也被人認為健康,但魔鬼藏在細節裡,你所攝取的熱量之高可能是你始料未及。那麼,我們就來看看從早到晚的三餐和點心中,有哪些常見飲食習慣讓你吃進超過兩倍熱量。

早餐:榖片、柳橙汁

榖片:營養標示上,每一份燕麥(100g)的量僅約四分之一杯,提供約120大卡熱量;理想中可以喝進半杯燕麥,但如果你把穀片倒在碗裡或是裝滿一杯,那就會暴增到480大卡了。

柳橙汁:一份果汁的份量約226.8克,提供110大卡熱量;但一般人家中的杯子不會這麼小,如果你習慣倒入杯子喝,通常至少倒出340克果汁,同時帶來超過165大卡熱量。

理想中的總熱量:350卡

真正攝取的總熱量:645卡

真正攝取的總熱量:645卡

零食:花生醬、薄脆餅乾

花生醬:標準份量是兩湯匙,熱量共188大卡,但如果你把它當零食吃,熱量可能增加3倍達564大卡。

薄脆餅乾:標準份量是8片,約140大卡熱量,但通常人們認為薄脆餅小巧健康又「唰嘴」,下肚時不可能一片片數,從餅乾盒裡一次拿出一整疊,隨意抓取的數量可能比你想像的超過3倍之多。

理想中的總熱量:328卡

真正攝取的總熱量:984卡

真正攝取的總熱量:984卡

花生醬標準份量是兩湯匙 ©CNN

午餐:鮪魚全麥三明治、洋芋片

全麥吐司:多數全麥吐司的份量以一薄片計算,例如一片100%全穀物全麥麵包提供100大卡熱量,但誰的三明治只會放一片吐司呢?如果要用兩片吐司好好夾住食物,那就會得到兩倍熱量。

起司:起司是三明治的最好搭檔,一片切達起司提供70大卡熱量,但如果你想覆蓋住整片麵包,那麼需要用到兩片,結果得到2倍的熱量。

鮪魚:鮪魚罐頭的營養標示上一份50-100公克不等,大多一罐至少內含兩份;如果一份80大卡,吃掉整罐就攝取160大卡熱量。

美乃滋:一湯匙美乃滋約含90大卡熱量,但如果你習慣將美乃滋與鮪魚混和,那麼絕對超過一湯匙,甚至可能用到3湯匙270大卡。

洋芋片:西式套餐中常搭配少許洋芋片,多數洋芋片包裝上的營養標示,一份約為28克160大卡,但如果一不注意把整包吃光光,可能吃到三倍量攝取480大卡。

冰茶:吃飯配飲料是許多人的習慣,但以利樂包飲料營養標示來看,通常要乘以2-3倍才是整罐實際份量。以一份90大卡計算,喝2.5份冰茶就得到225大卡熱量,更不用說大家愛喝的手搖飲,一杯700c.c.加糖和配料,一不小心就飆破500大關。

理想中的總熱量:590卡

真正攝取的總熱量:1,475卡

真正攝取的總熱量:1,475卡

鮪魚全麥三明治內含的吐司、鮪魚、美乃滋、起司,都可能因為食材搭配而增加卡路里 ©Recipesbnb

點心:混和堅果

媒體大量推崇吃堅果的好處,衛生福利部國民健康署也將堅果納入「國人每日飲食指南」,但別以為吃堅果就等於把健康吃下肚。堅果在食物分類中屬於油脂與堅果種子類,每份提供45大卡的熱量,而每日建議攝取量僅1份,這個份量僅約5顆腰果或10顆花生而已,攝取過量會導致肥胖。回頭來看,混和堅果的包裝產品每包大多200克以上,那麼一包至少含5份,下午茶嗑一包堅果,代表你今天光是堅果類就嗑進225大卡。

理想中的總熱量:45卡

真正攝取的總熱量:225卡

真正攝取的總熱量:225卡

晚餐:披薩

「披薩沒有營養標示的問題,應該不會出錯了吧?」在這麼想的同時,請記住披薩就是個容易讓你胖的食物,況且它有大小之分,常有買大送小、買大送大活動,餅皮裡還可以摻入各種餡料。如果算一個比薩切片有300大卡熱量,一晚吃下900大卡不是問題。

理想中的總熱量:300卡

真正攝取的總熱量:900卡

真正攝取的總熱量:900卡

多數外賣披薩名列高熱量食物 ©FANDOM POWERED BY WIKIA

一日總攝取熱量 高出2.62倍

理想中的總熱量:1,613卡

真正攝取的總熱量:4,229卡

真正攝取的總熱量:4,229卡

資料來源/衛生福利部國民健康署、Runner's World

責任編輯/Dama

運動星球

日本專家研究證實:禁食讓身體處在飢餓模式能讓細胞抗老化

2020-05-07

許多減肥的人會利用禁食的方法來減肥,而根據沖繩科學技術研究所(OIST)和京都大學所組成的研究團隊做了一項禁食對人體的實驗,根據實驗結果發現,禁食可以幫助人體新陳代謝,進而達到瘦身的功用,對於抗老還有幫助。根據相關的研究發表在最新的《科學報導》(Scientific Reports)期刊上。

日本專家研究證實:禁食讓身體處在飢餓模式能讓細胞抗老化

禁食能讓細胞抗老化

在一般飲食下,人體傾向於利用碳水化合物來產生能量,而禁食是一件很大的生理刺激,營養缺乏會使身體處於「飢餓模式」影響能量的產生。而日本的研究團隊招募了4位受試者,讓他們禁食58小時後抽血分析它們的血液,結果發現,血漿和紅血球並監測了代謝物的濃度增加了1.5至60倍不等的新陳代謝產物以及抗氧化劑。例如禁食增強了組成基因中的嘌呤和嘧啶的代謝能力,這表示禁食可以重新編輯組成蛋白質細胞的功能和表達,並且促進細胞的體內平衡。此外,嘌呤和嘧啶代謝時,嘌呤和嘧啶也會促進身體抗氧化劑的產生,這些抗氧化劑會保護細胞不受新陳代謝過程中產生的自由基的傷害。研究團隊的主要實驗者(Takayuki Teruya)博士表示,研究團隊多年來一直在研究老化和新陳代謝的關聯,本來預期禁食會降低人體的新陳代謝、加速老化,沒想到禁食卻導致新陳代謝活耀,讓細胞抗老化。

©isatori.com

禁食對健康有益嗎?

研究團隊表示,這些抗氧化作用可能是身體對禁食所產生的反應,因為飢餓可以促進讓人體感到危險,而保護機制可以促進產生的代謝產物幫助人體抗老化,這類的代謝產物在大量的存在年輕人體內,但在老年人中已經消耗殆盡。此外Takayuki Teruya博士表示,透過研究能夠引起和禁食相似的代謝反應的藥物或運動,可以從其他觀點來驗證抗老化的效果。而研究團隊下一步將計畫在更大規模的研究中驗證禁食促進新陳代謝的結果,並且尋找其他讓代謝變化的方法,希望未來有朝一日,可以讓人們享受透過禁食或限制熱量來抗老化,甚至延長壽命的成果。

©seniorsnews.com.au

運動星球

專家:雞蛋是一種增肌減脂的平價完美食物!

2020-02-21

在各式健身營養補給品中,幾乎沒有一樣食物能夠勝過雞蛋這種平價完美的食材來幫助有效增強體能以及助長肌肉。然而在能量補給方面,蛋類不僅營養豐富且含有多種維他命、蛋白質以及少許的脂肪,每顆熱量大約70卡路里,如不吃上蛋黃的量甚至更低,並且還有飽足的效果,對於有在健身的人來說非常適合。

專家:雞蛋是一種增肌減脂的平價完美食物!

雞蛋是完美增肌食物

多年來雞蛋一直被視為完美的食物,主要是因為它是小雞發育的營養來源,因此雞蛋的蛋白質是屬於能被高效率吸收的蛋白質,若將這個指數標準化成蛋白質消化胺基酸校正速率(PDCAAS)指數,雞蛋排行第一,則牛奶第二。蛋清(蛋白):雞蛋的蛋清有40種不同的蛋白質,包含蛋清蛋白、伴清蛋白、卵黏蛋白、抗生物素蛋白、黃素載體蛋白、蛋白脢抑制蛋白、球蛋白等所組成,蛋白質總共佔了蛋清的11~12%,其餘的部分是水和碳水化合物,一點的脂肪和其他營養素。蛋黃:雞蛋的蛋黃部分比較不一樣,大部分的蛋白都屬於脂蛋白,就是和脂質結合的蛋白質。蛋清和蛋黃的差異在於一顆全蛋的熱量是75大卡,來自蛋白質的熱量只有24大卡只佔了32%,蛋白質含量6克,若只吃蛋清,則蛋白質的熱量占了90%,所以從中可以知道,蛋黃的熱量很高且蛋白質含量比例不高。但是,蛋黃含有豐富的維生素,包含生物素、葉酸、膽鹼、核黃素、維生素B6和B12等,以及增肌的礦物質,像是鐵質、磷和鋅,雖然蛋黃可能會增加膽固醇,但偶爾吃一點全蛋也是不錯。

©stack.com

蛋的維生素D含量比以往多64%

因此,在增肌減脂方面,蛋類更是一大利器。蛋的維生素D含量也比以往多64%,體型較大的蛋每顆內含41國際單位(IU);而各年齡層成年人最新的維生素D建議攝取量為600IU。適當攝取較多維生素D有益身體健康,能夠幫助提高體內睪酮含量,讓較年長的成年人增強體力。行動力與健康情況正常的女性,每天攝取一顆完整的蛋,包括蛋黃,能幫助增加肌肉、減緩肌肉疼痛、還能增強腦力。一顆蛋的所有蛋白質中有44%都來自蛋黃。

©bodybuildingindia.com

吃雞蛋能減重

根據國外一項新研究也顯示,連續八周內,每天早餐吃兩顆蛋的個人,體重平均減輕六磅(約2.7公斤),幾乎是吃一個貝果麵包的個人減重幅度的兩倍;吃蛋族群的腰圍也減少83%,體能增加,體內膽固醇含量也沒有顯著增加。

如何攝取補充?

通常在健身過後會攝取許多營養且能幫助增肌的食物還修復肌肉,但是在健身前飲食也是相當重要。在健身前,我們的肌肉需要能量才能運作,攝取適當的碳水化合物才能獲得充足能量,同時人體的肌肉和血液細胞需要補充蛋白質,才能提供氧氣和其他養分,但是必須要避免高脂肪的食物,因為脂肪難以消化且轉為能量的時間較長,也會帶給腸胃較大的負擔,所以牛奶與雞蛋在健身前與後是非常適合拿來食用。然而在鍛鍊時不只當下會燃燒熱量,後續1~2小時的代謝也會逐漸高,因此在健身後約一小時內可說是進食的黃金時間,此時吃進的熱量傾向用來補充能量、修補肌肉。

資料來源/元氣網

責任編輯/妞妞