運動星球

手難握、腳步笨重? 用掌中小軟球10分鐘自療手腳疼痛

2018-06-01

你是不是曾手拿著杯子卻不禁滑落,或是長期受拇指外翻、足底筋膜炎等困擾感到笨重難行?根據美國風行已久的MELT自療法,運用軟球或迷你軟球花10分鐘自我治療,可緩解每天手腳磨損和破壞所造成的負面影響,還能改善全身整體正位、連結和柔軟度。手腳有很多共通點,包括都有上千個本體感受器、感覺神經末梢以及大量的關節,結構上也有相似度,也同樣都能用一顆小小軟球改善不適、讓自己走起來更輕盈!

手難握、腳步笨重? 用掌中小軟球10分鐘自療手腳疼痛

用軟球做手部的治療

1 手腕檢測

2 握拳檢測

3 手指施壓

4 定位點按壓

5 滑動

6 剪切施壓

7 刷掃

8 手指刷掃

9 摩擦

10 手腕重新檢測

11 握拳重新檢測

1 手腕檢測

2 握拳檢測

3 手指施壓

4 定位點按壓

5 滑動

6 剪切施壓

7 刷掃

8 手指刷掃

9 摩擦

10 手腕重新檢測

11 握拳重新檢測

手腕檢測

1 兩手的手肘和手腕併攏。

2 手掌呈開花狀,讓掌心朝天花板。理想的情況是,手呈現的樣子應該看起來像字母T。留意手是否看起來像字母Y,或者小指彎曲了。

握拳檢測

1 將一顆軟球放在一手上,然後全力緊握住3-4次。

2 將球放到另一手上,並留意握拳的力道是否感覺起來是一樣的,或者有一邊握拳力道比另一邊還大。記住這種感覺。

手指施壓

1 將球放在一手的掌心上。將這隻手的食指指腹壓在球上。

2 放掉壓球的施力,然後彎曲你的食指,換成是食指指尖碰觸球。食指指腹和指尖輪流按壓球,各做4次。在每一根手指和拇指重複彎曲和伸直的動作模式。

3 換另一隻手重複動作。

手指施壓 ©Gene Clark

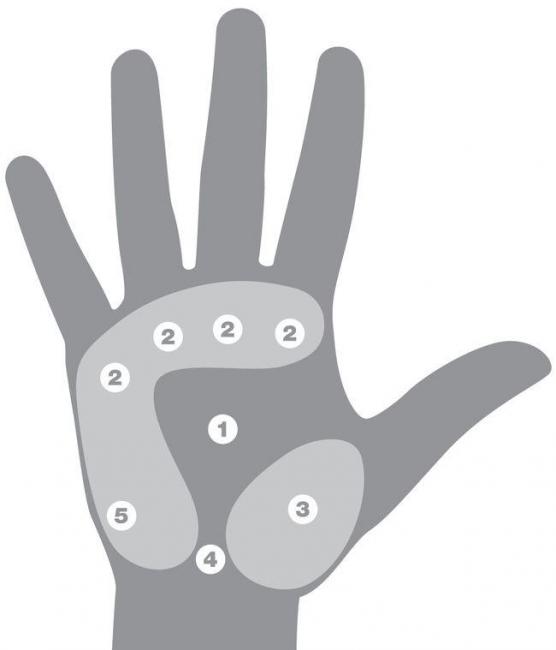

定位點按壓

1 手按壓球,按壓的位置如下圖示,從定位點1開始依序按壓每一點。在可以忍受的範圍內做按壓。你可以用另一隻輔助,製造輕微的施壓。

2 接著做定位點2-5的施壓。要做每一個定位點時,在抬高手移往下一點之前先做一個集中的呼吸。一旦有太敏感的反應或疼痛,就鬆開按壓。動作不要太急。

3 按壓完每一個定位點後,換另一隻手重複動作。

按壓位置圖 ©Gene Clark

滑動

1 右手掌心朝下,將軟球從定位點3「滑動」過掌根,到定位點5,接著以持續的按壓力道回到定位點3。做「滑動」時,將中指的指尖貼在桌上或地板。

2 做3-4次集中呼吸,持續來回「滑動」的動作。

3 換左手重複動作。

剪切施壓

1 將軟球置於右手的定位點3下方,也就是大拇指下方肉墊處,然後打小圈,並做3-4次的集中呼吸。動作放慢,好好在大拇指下方肉墊處「剪切施壓」。

2 換左手重複動作。

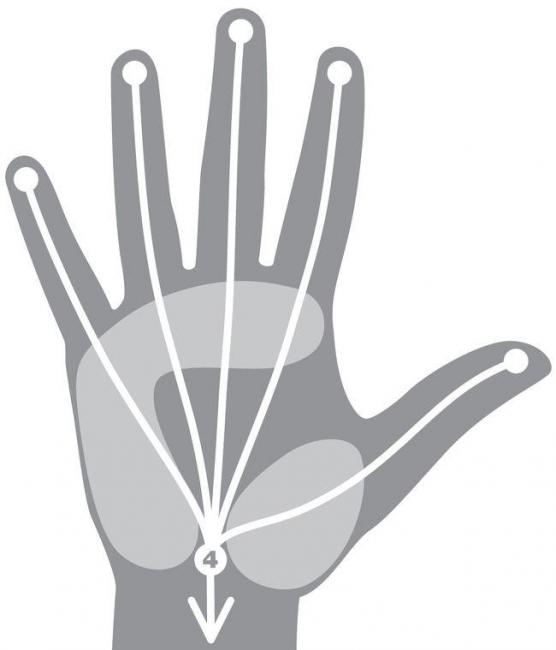

刷掃

1 從右手的一根手指指尖開始,慢慢按壓軟球,一路從手指往下,過了定位點4再通過手腕。

2 換其他的手指,每一根手指都是從指尖開始重複此動作。

3 換左手重複此動作。

4 接下來,從指尖開始慢慢按壓軟球,經過手腕,再持續往上到前臂,直到手肘為止。

5 換其他的手指,每一根手指都是從指尖開始重複此動作。

6 換手重複此動作。

刷掃方向圖 ©Gene Clark

手指刷掃

1 將左手平放在地板或桌上。右手在左手上,從指關節到指甲處朝同一個方向在每一個指尖之間摩搓軟球(這也會刺激在手上方的定位點4)。

2 兩手交換,重複此動作。

摩擦

1 以輕快任意的動作,一隻手放在軟球上隨意摩搓球。連手指和手腕一定都要摩搓到。

2 換手重複摩搓動作。

手腕重新檢測

1 兩手的手肘和手腕併攏。

2 手掌呈開花狀,讓掌心朝天花板。你感覺到手腕柔軟度的改變嗎?有感覺到手臂的緊繃減輕了嗎?手指延展更完全了嗎?

握拳重新檢測

記得在一開始做「握拳檢測」時握拳力道的感覺。現在將軟球放在一手上,全力緊握住3-4次做重新檢測。現在握拳是不是不必費太大力氣就比較有力道了?從左邊到右邊對比下來,兩手握拳的感覺是不是很平均?

用迷你軟球做足部的治療

1 身體掃瞄檢測

2 定位點按壓

3 滑動

4 剪切施壓

5 刷掃

6 摩擦

7 身體掃描重新檢測

8 最後的身體掃描重新檢測

1 身體掃瞄檢測

2 定位點按壓

3 滑動

4 剪切施壓

5 刷掃

6 摩擦

7 身體掃描重新檢測

8 最後的身體掃描重新檢測

身體掃瞄檢測

雙腳對齊打開,與臀部同寬。閉上眼睛,運用你的「身體意識」留意足部。使用「身體意識」往上掃瞄你的腿。留意腳踝、膝蓋和臀部的關節。並留意雙腿是否有任何緊繃。

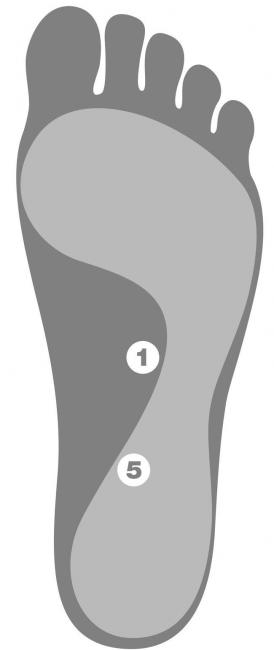

定位點按壓

1 身體站直,雙腳打開與臀部同寬。將軟球放在你前方的地板上,然後一腳踩上去,將球調整到定位點1的位置。

2 讓兩腳腳掌對齊,輕輕將身體部分的重量轉移到球上,製造可以忍受範圍的按壓。

3 接著再將部分壓在球上的重量解除。做幾次集中的呼吸時,重複這個重壓轉移動作2-3次,可以舒緩壓力,讓它在可以忍受的範圍。

4 另一腳後退一步,然後將重量轉移到後腿的這隻腳。

5 將球置於定位點5的位置,也就是腳後跟的前緣。做一個集中的呼吸時,在這個點施加可以忍受範圍內的壓力。

軟球定位點 ©Gene Clark

滑動

1 腳掌的前半部保持貼地,慢慢讓球在腳後跟前緣的兩邊來回移動。

2 在腳後跟後緣移動時,持續在兩邊來回「滑動」球,然後回到定點5。

剪切施壓

球置於定點5的位置,以稍微重的力道從左至右擺動腳掌。球應該不太會移動。

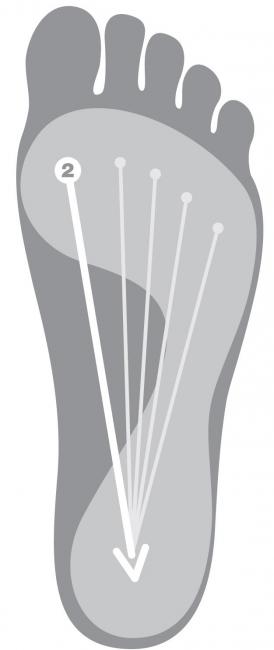

刷掃

1 將球置於定位點2,也就是大拇趾關節正下方。將球朝腳後跟按壓,動作要連貫,力道要一致,且在可以忍受的範圍。

2 抬起腳掌,將球置於下一個腳趾關節,重複「刷掃」動作,直到五個腳趾頭關節都做完。

摩擦

以輕快任意的動作,一隻腳掌和五趾在球上隨意摩搓球。

身體掃瞄重新檢測

完成一隻腳的足部自我療癒後,閉上眼睛,運用你的「身體意識」迅速留意剛做完治療的那隻腳是否有任何改變。接下來在另一隻腳重複所有的技術。

最後的身體掃瞄重新檢測

現在身體兩邊都處理過了,閉上眼睛,運用你的「身體意識」留意腳掌踩在地板上的感覺。留意關節部位。現在兩邊的腳是不是感覺比較緊實了?兩腳著地力的穩定度是不是更平均?

刷掃方向 ©Gene Clark

書籍資訊

◎ 圖文摘自臉譜出版,蘇.希茲曼著作《風靡全美的MELT零疼痛自療法(全新增訂版):一天10分鐘,跟著頂尖專家筋膜自療,不靠醫藥解除全身的痛!》一書。

本書特色

根據專業筋膜學與神經學所開發的MELT療法,整合拉筋拍打、按摩整骨的效果,為慢性疼痛常發生部位─肩、頸、腰、背等筋膜補水,每天10分鐘、用軟球+滾筒,輕鬆告別惱人的身體疼痛!

你常有「不舒服」、「緊繃」或「不對勁」的感覺嗎?努力運動、醫療、按摩和復健,往往治標不治本,只能暫時緩解,無法根除疼痛的肇因,你可能早在身體裡積累了「卡住的壓力」而不自知:

.難入睡或淺眠

.消化不良

.中午就開始疲憊不堪

.水腫或體重增加

.明顯老化跡象

.蜂窩組織問題

◎ 惱人的慢性疼痛,健身專家也深受其害

十幾年前,作者蘇.希茲曼是國際級健身示範教練和講師,事業處在最顛峰。在健康的外表下,其實她的腳飽受疼痛折磨──在吃足苦頭中她體會到:運動和肌力並非健康與身體零疼痛的根本,她迷上正崛起的結締組織(筋膜)科學,後來領悟到每天痠痛、僵硬與緊繃引發的疼痛、體重增加、睡眠問題和其他看似不相干的毛病,元凶全都是結締組織脫水。

◎ 原來疼痛是筋膜水分不足引起的!

遍布全身的結締組織又稱作「筋膜」,由滿布在細胞液中的膠原蛋白、彈力蛋白和其他纖維所組成,它是連續流動的,連結人體所有其他系統,但是當水分一流失,就會變得僵硬不靈活,甚至進一步造成久治不癒的疼痛。對於這種疼痛,運動、按摩和復健只能暫時緩解。

◎ 擺脫慢性疼痛,從筋膜補水做起!

希茲曼透過個人探索和實際手療按摩的經驗,開發了MELT療法:以滾筒與自身的重量相互配合,針對易慢性疼痛的部位執行擺動、施壓(按摩)、或讓身體部位於滾筒上滑動或刷掃,並強調集中呼吸與攝取水分──讓水分再度回到脫水的組織,釋放長期緊繃、啟動自我療癒機制。現在,你也可以來當見證者,用MELT療法重建零疼痛的活力人生!

◎ 除一般重複性運動與姿勢造成的慢性疼痛外,本書提供MELT自我療癒計畫,也適用於:

.創傷、傷害、術後復原患者──挫傷、骨折、五十肩、坐骨神經痛、髖部疼痛等

.全身性狀況、失調和疾病患者──免疫、代謝疾病、癌症、脊椎疾病等

.孕期與產後的婦女──包括產後自我癒育計畫

• 更多臉譜出版《風靡全美的MELT零疼痛自療法》一書資訊 請點此

◎ 圖文摘自臉譜出版,蘇.希茲曼著作《風靡全美的MELT零疼痛自療法(全新增訂版):一天10分鐘,跟著頂尖專家筋膜自療,不靠醫藥解除全身的痛!》一書。

本書特色

根據專業筋膜學與神經學所開發的MELT療法,整合拉筋拍打、按摩整骨的效果,為慢性疼痛常發生部位─肩、頸、腰、背等筋膜補水,每天10分鐘、用軟球+滾筒,輕鬆告別惱人的身體疼痛!

你常有「不舒服」、「緊繃」或「不對勁」的感覺嗎?努力運動、醫療、按摩和復健,往往治標不治本,只能暫時緩解,無法根除疼痛的肇因,你可能早在身體裡積累了「卡住的壓力」而不自知:

.難入睡或淺眠

.消化不良

.中午就開始疲憊不堪

.水腫或體重增加

.明顯老化跡象

.蜂窩組織問題

◎ 惱人的慢性疼痛,健身專家也深受其害

十幾年前,作者蘇.希茲曼是國際級健身示範教練和講師,事業處在最顛峰。在健康的外表下,其實她的腳飽受疼痛折磨──在吃足苦頭中她體會到:運動和肌力並非健康與身體零疼痛的根本,她迷上正崛起的結締組織(筋膜)科學,後來領悟到每天痠痛、僵硬與緊繃引發的疼痛、體重增加、睡眠問題和其他看似不相干的毛病,元凶全都是結締組織脫水。

◎ 原來疼痛是筋膜水分不足引起的!

遍布全身的結締組織又稱作「筋膜」,由滿布在細胞液中的膠原蛋白、彈力蛋白和其他纖維所組成,它是連續流動的,連結人體所有其他系統,但是當水分一流失,就會變得僵硬不靈活,甚至進一步造成久治不癒的疼痛。對於這種疼痛,運動、按摩和復健只能暫時緩解。

◎ 擺脫慢性疼痛,從筋膜補水做起!

希茲曼透過個人探索和實際手療按摩的經驗,開發了MELT療法:以滾筒與自身的重量相互配合,針對易慢性疼痛的部位執行擺動、施壓(按摩)、或讓身體部位於滾筒上滑動或刷掃,並強調集中呼吸與攝取水分──讓水分再度回到脫水的組織,釋放長期緊繃、啟動自我療癒機制。現在,你也可以來當見證者,用MELT療法重建零疼痛的活力人生!

◎ 除一般重複性運動與姿勢造成的慢性疼痛外,本書提供MELT自我療癒計畫,也適用於:

.創傷、傷害、術後復原患者──挫傷、骨折、五十肩、坐骨神經痛、髖部疼痛等

.全身性狀況、失調和疾病患者──免疫、代謝疾病、癌症、脊椎疾病等

.孕期與產後的婦女──包括產後自我癒育計畫

• 更多臉譜出版《風靡全美的MELT零疼痛自療法》一書資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

專家:「肌力訓練」是預防退化性關節炎最佳方法!

2019-08-01

退化性關節炎是全世界最常見的關節疾病,也是老年人行動不便的頭號原因,但是研究指出,目前已有年輕化趨勢。根據衛生福利部統計,國人膝關節退化的盛行率約15%,推估約有350萬人飽受膝關節疼痛之苦,且隨著運動風氣盛行,很多人的膝蓋常會不當使用,已出現30、40歲的患者,然而除了靠飲食來延緩退化性關節炎外,專家指出:肌力訓練更能延長關節退化。

專家:「肌力訓練」是預防退化性關節炎最佳方法!

肥胖、過度使用者關節容易衰退

隨著飲食西化、運動風氣盛行,以前只有老年人會出現的退化性關節炎,有年輕化的趨勢,不少人年紀不到40歲,膝關節就已經出現退化。年輕人的退化性關節炎,大都是因為運動時關節激烈衝撞所致,不同年齡引起退化性關節炎的原因不一樣,多數老年人都是因為關節軟骨磨損引起;中年人的退化性關節炎,則可能是因為長期外力加重了全身關節負荷,如搬家工人、貨運司機;體重過重也會造成關節難以承受。有研究發現,身材較胖得到退化性關節炎的機會是正常體重的1.7倍M國外也有研究指出,每增加1公斤的體重,膝蓋得承受4公斤的重量。

©medicalnewstoday.com

肌力訓練能延緩關節退化

退化性關節炎已成為許多長著的惡夢之一,於是會透過食用保健食品來修護,像是鈣片、葡萄糖胺等,但是根據專家表示,除了吃上這些補品外,還不如做上肌肉訓練更有用。加強膝關節周圍肌肉群的強度,能夠減輕關節內軟骨的負荷,只要膝蓋周圍的肌肉足夠有力,就能夠分擔膝蓋承受的壓力,維持關節的活動度,對於延緩膝關節老化也有很重要的效果。此外有些身型較胖的人,建議可以先透過減重方式來緩解。由於體重過重是造成關節退化的一大因素,膝關節需要承受身體的重量,當體重越重所造成的負擔就越大,膝關節受損、退化的速度也就越快,所以減重也是保養膝蓋的一大重點,快走、游泳或騎室內腳踏車,都有不錯的減肥效果,可以從這幾種運動做起,減輕膝關節負擔的同時也讓自己更健康。

肌力訓練能延緩關節退化

訓練大腿肌來減輕膝蓋負擔

保護膝關節,最重要的肌肉是股四頭肌,股四頭肌是人體最大也最有力的肌肉之一,也提供了膝蓋的穩定性和力量,所以只要加強股四頭肌的肌力,就能有效減輕膝蓋的負擔。然而訓練大腿肌肉的方式有很多種,像是深蹲、登階、弓箭步、單腳硬舉等,都是能幫助大腿肌肉茁壯的訓練,此外,還可以透過攝取蛋白質來增加肌肉量,像是雞蛋、牛肉、魚肉等,在飲食與訓練相輔相成下,就能建立肌肉來預防退化性關節炎提早報到。

如何判斷是否有退化性關節炎?

退化性關節炎除了該部位會疼痛外,還會有以下幾種徵兆:

腫脹:在軟骨磨損以至於變形之前,膝蓋會先開始腫脹,原因是膝關節的骨頭因為相互摩擦引起軟骨組織的病變,如關節滑液囊的發炎,造成液體在關節的位置堆積。

膝蓋發出聲音:腿部彎曲時,膝蓋會喀拉作響,這也是關節軟骨磨損的跡象。如果長時間久站之後,上述的症狀加劇,甚至是膝蓋紅腫合併發燒,很可能就已經罹患退化性關節炎。

僵硬:早上起床下床時,或身體長時間維持同一姿勢如久坐之後,膝蓋覺得僵硬,但稍事活動情況又變好,也是退化性關節炎的前兆。

微熱感:膝關節感到微微發熱也是早期徵兆之一,這樣的狀況以一天結束之後最為明顯。

©nyacknewsandviews.com

資料來源/康健、常春月刊、NCBI

責任編輯/妞妞

運動星球

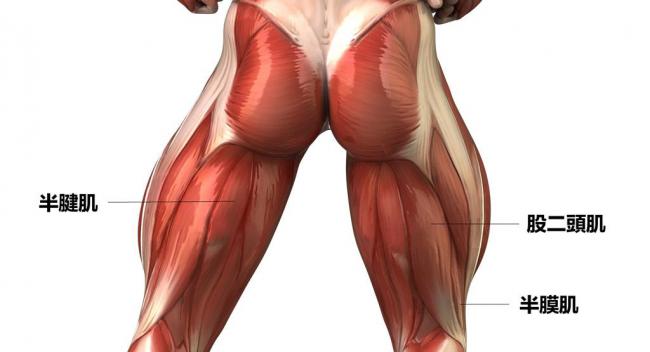

腿後肌腱拉傷 Hamstring Tendonitis

2016-11-23

運動員最常發生後大腿肌拉傷,且演變致慢性發炎。腿後肌Hamstring包含股二頭肌、半腱肌及半膜肌,這三條肌肉在步態的早期站立期幫助穩定膝關節,在站立期後幫助下肢的推進,在搖擺期中幫助控制下肢動力。後大腿肌的受傷,不管是部分撕裂或是完全斷裂,一般發生在肌肉與骨骼連結的肌腱處,常見於短跑者或需要較多爆發力的運動,例如美式足球、網球、足球等。

後腿肌腱拉傷 ©drdavidgeier.com

症狀

典型的症狀為受傷處一壓就痛或腫脹,高抬腿、大跨部或身體前彎時疼痛會加劇,越用力就會越痛;如果局部出現瘀血,連走路都會疼痛,那就表示大腿肌肉有撕裂傷。跑者的部分主要是在快跑加速、跑在有坡度的地方或坐下時,臀部下方或大腿後側的腿後肌上半部會感到疼痛。

如何治療

首先要做身體檢查,確定骨盆沒有不正,或因為其他沒注意到的問題造成疼痛。如果你被診斷為腿後肌拉傷,就要開始做組織按摩,幫助鬆開沾黏和疤痕組織,並增加肌腱部位的血流,以加快復原。

參考資料

1.《完全跑步聖經》,天下出版公司出版 (2015)

2. 《筋膜線按摩伸展全書》,采實文化出版 (2016)

3. runnersconnect.net

4. 骨骼肌肉徒手保健

2. 《筋膜線按摩伸展全書》,采實文化出版 (2016)

3. runnersconnect.net

4. 骨骼肌肉徒手保健