幫客教練

銀髮族不喜歡參加運動課程的7大原因

2018-08-07

家中長輩活動能力良好、健康上也無大礙,為什麼不出去運動,或是參加促進健康的活動課程呢?以下為擬人化實際案例。

小米:爸,您偶爾也出門去動動嘛!別老是看電視。

小米爸:在家看電視多舒服啊!你看(拿起遙控器轉台)這益智節目可以讓我動腦,驚悚懸疑動作片可以讓我心率飆高,瑜珈節目教我怎麼伸展。

小米:這…

其實,很多時候並不是不喜歡出門運動,以下大致歸納出幾項常見原因。

銀髮族不喜歡參加運動課程的原因

我們為什麼分享這篇文章?

規律運動已被許多科學研究證實可延緩老化,然而在台灣如果談起運動、健身,無論是民眾或媒體,大多數只跟年輕人做連結。因為大環境的忽視,讓許多長輩不知道、晚輩不清楚運動對老年人的重要,也減低了長輩運動的動機。這篇文章內容雖簡單,卻是長期參與長照計畫與樂齡族群體適能的幫客教練,以自身教學經驗統整出來的問題集,並針對長輩與晚輩分別提供兩種建議,讓雙方揪出最根本的問題點,才能真正解決長輩運動的課題。

規律運動已被許多科學研究證實可延緩老化,然而在台灣如果談起運動、健身,無論是民眾或媒體,大多數只跟年輕人做連結。因為大環境的忽視,讓許多長輩不知道、晚輩不清楚運動對老年人的重要,也減低了長輩運動的動機。這篇文章內容雖簡單,卻是長期參與長照計畫與樂齡族群體適能的幫客教練,以自身教學經驗統整出來的問題集,並針對長輩與晚輩分別提供兩種建議,讓雙方揪出最根本的問題點,才能真正解決長輩運動的課題。

原因 1 沒有規律的運動時間、定時定點

好的習慣往往不易養成,卻又容易放棄,規律的運動習慣也是,怎麼才能天時地利人和?

給長輩的建議:首先,我們必須了解自己運動的目的是什麼,然後訂定目標,沒有達成絕不輕言放棄。時間地點的選擇上,以容易到達、一天中精神狀況較好的時間為主。

給晚輩的建議:先了解長輩的需求,協助安排時間地點,並陪同前往幾次。

原因 2 教練與同伴間的壓力

在一個團體課堂中,不可避免地,有時候多少會與他人做比較,心裡常常有疑問,為什麼他們可以這麼厲害而我卻做不到?另一方面,比較嚴格的教練也會讓人倍感壓力。

給長輩的建議:每個人不同的身體結構、生活習慣和活動方式,都會有不同的呈現方法,只要想著做出自己最好的表現即可;並挑選適合自己、能協助進步的教練。

給晚輩的建議:同上,多給長輩信心,或是選擇有程度等級區分的課程,一對一教練課也是不錯的選擇。

團體課堂中不與他人做比較,盡力做出自己最好的表現即可

原因 3 身體不聽使喚或不舒服

長輩運動時感覺身體不受控制,無法達到教練的動作要求或次數,或是聽到要去運動就渾身不對勁,訓練後全身痠痛難受。

給長輩的建議:控制身體需要經過一段時間的訓練,無須著急,越訓練會越得心應手,記住把身體狀況即時反應給教練。

給晚輩的建議:與教練保持聯繫,了解長輩每次的訓練狀況,並協助長輩針對訓練部位簡易地放鬆伸展、徒手複習上課所學動作。

原因 4 缺乏達成目標的信心

當目標過於遠大就會感覺壓力,再加上以往沒有接觸過、自信心不足,很容易打退堂鼓。

給長輩的建議:一開始先設立容易達成的目標,待達成後再設定更高的目標,循序漸進。

給晚輩的建議:事先與教練溝通,多建立長輩的自信心,並且多關心上課狀況。

原因 5 懶得動

平時許多事情忙碌、體能狀況不佳、平常沒有運動習慣、沒有動力出門、沒有同伴一起,任何事都可以成為懶得動的藉口。

給長輩的建議:試著讓身邊的朋友們知道你想運動,或是直接找要好的朋友一起去運動,彼此互相督促、學習、鼓勵,並設立簡單的目標一起去達成。

給晚輩的建議:協助長輩找到能一起運動的同伴,或是親自與長輩一起參與運動課程。

原因 6 不喜歡那些大大的鏡子

進到健身房總是有很多鏡子,有時候會不太自在。

給長輩的建議:試著把注意力放在自己身體的活動上,專心聆聽教練的解說及互動,偶爾試著欣賞一下鏡中獨一無二的自己。

給晚輩的建議:在挑選健身房時,盡可能選擇空間大、器材多樣,可避免無時無刻都讓長輩注意到鏡子。

幫長輩挑選健身房時,盡可能選擇空間大、器材多樣,避免長輩不斷注意鏡子(圖為DR. GYM) 楊仁渤

原因 7 音樂很惱人

運動課程或運動場所總是播放著很大聲吵雜的電子音樂,常常令人受不了。

給長輩的建議:參與運動課程前,先了解該課程的教練風格、上課內容及參與的族群程度與年紀。

給晚輩的建議:協同長輩一起了解課程風格、參與該課程的年齡層、課程的運動強度以及教練的風格...等。

其實,只要能了解運動對於健康的益處,選擇適合的運動類型、空間及合適的教練,一定會有意想不到的收穫!

什麼?還不知道有什麼收穫嗎?那就來說說有哪些益處是讓樂齡族群非運動不可的理由:

1 有益身心

2 改善健康

3 延年益壽

4 改善情緒

5 鍛鍊益處男女均同

6 減少對於藥物的依賴

7 預防意外(跌倒等)

8 用進廢退

9 擁有身體自主權

思想改變行動,行動改變習慣,習慣改變性格,性格改變命運。

思想改變行動,行動改變習慣,習慣改變性格,性格改變命運。

/ 關於幫客教練 /

經歷

現任肌力與體能教練、跑步教練

體適能訓練規劃、運動健身課程講師

長照計畫與樂齡族群體適能執行機構之合作夥伴

Resistance Training Specialist (RTS) 國際阻力訓練認證專家

PoseMethod姿勢跑法國際認證教練

Boot Camp Level 1 國際認證教練

職業運動員、藝人及演員指定體適能教練

運動星球

李小龍再現!日本最小健身男孩大耍雙節棍

2017-06-21

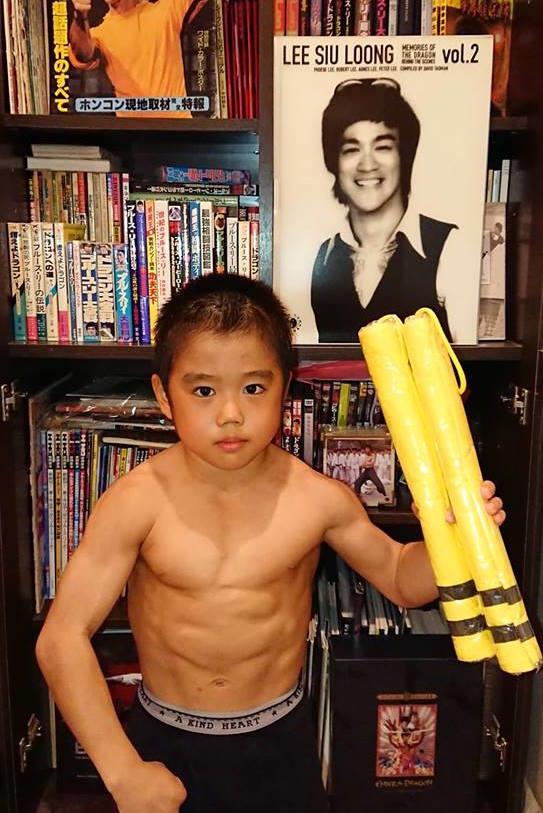

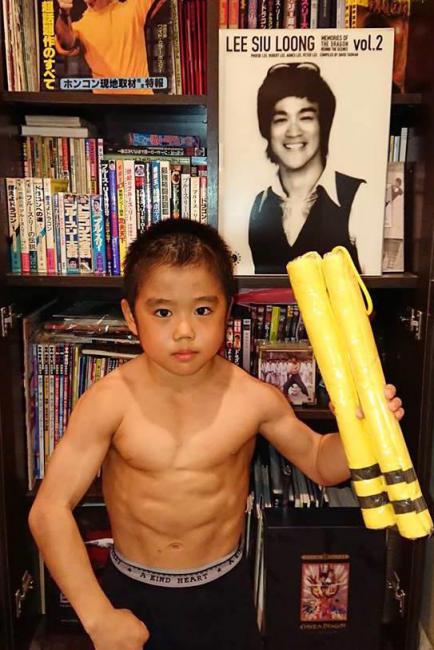

想想8歲時,我們在做什麼呢?日本有一位8歲小男孩名叫隆成(ryusei),他在同年齡的孩子中已經擁有強壯的二頭肌、胸肌和結實的六塊肌,這讓人感到非常驚訝,則他的父親非常喜歡李小龍,所以讓他從小就讓他學習中國武術並效仿李小龍,不僅如此,連甩雙節棍跟穿著都有模有樣。

今井隆從小就有強壯的六塊肌、胸肌、二頭肌 ©mulpix.com

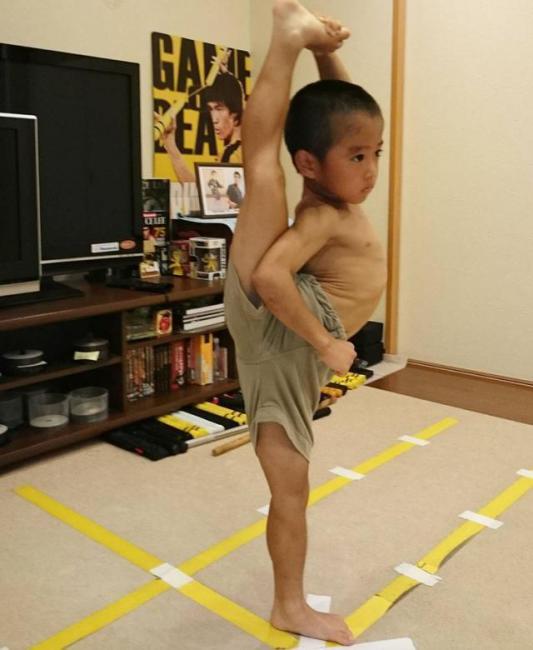

小小年紀就擁有這麼強壯的身材,實在讓人敬佩,還會倒立。

根據外媒報導,隆成的父親在小時候就非常喜歡李小龍,於是決定讓孩子學習中國武術並效仿李小龍的招數且將所有發揮到淋灕盡致,除了這些單純的動作模仿之外,隆成的父親更是每天讓兒子進行了一些嚴格的體能訓練,像是單手伏地挺身、後空翻等,這些訓練對當時五歲的他來說是非常困難,或許可能連一位成年人都難以做到。

前陣子,他的父親幫在網路上放了一段他耍雙截棍的影片,這支影片吸引到超過1000多萬的點閱率,因為這支影片,隆成不只獲邀登上南韓節目表演,也受到美國《艾倫秀》Ellen Show的邀約。

今井隆 ©mulpix.com

平常在家,都會進行一些武術、體能訓練。

隆成 Ryusei ©Instagram/ryuseiimai0416

與偶像李小龍。

Ryuji Imai ©facebook/Ryuji Imai

單手伏地挺身。

前陣子還參與電影《新烏龍院》演出。

電影《新烏龍院》隆成打壞人橋段。

在這段影片就是在網路上讓隆成爆紅,不僅穿著打扮像李小龍,連雙截棍也耍得有模有樣,架式十足,他的動作還精準到和李小龍在電影的雙截棍片段同步,讓所有人都大為震驚。

但許多人認為,小孩子從小練成這樣有礙以後生長發育,但隆成的父親表示,會適當的調適兒子的訓練強度,然而他也非常樂在其中成迷於學習武術這件事。

資料來源/Instagram、Facebook

責任編輯/妞妞

運動星球

美國女子先天殘缺,透過健身找回自我價值

2017-06-15

美國加利福尼亞州有一位24歲女子名叫德溫·科芬(Devin Coffin),雖然她先天缺少一隻手臂,卻不害怕他人用易樣眼光看她。她透過健身重新找回了自信且還參加了健美比賽並且展現自我,這樣一路努力過程的精神值得所有人效仿。

德溫·科芬(Devin Coffin)透過健身找回自我價值 ©dailymail.co.uk