運動星球

採用彈震式訓練能有效增加肌力嗎?

2018-11-20

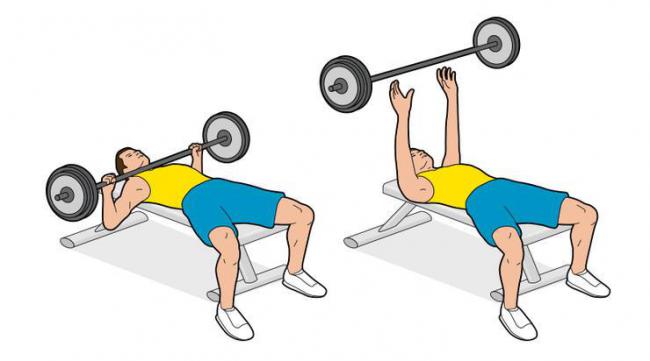

你知道何謂彈震式訓練(ballistic training)?在瞬間發揮力量的訓練方式就可以稱作彈震式訓練;也可以解釋為一瞬間出力接著再進入脫力狀態的訓練方式,它的操作重點在彈震與速度上,舉個例子來說,當你在臥推時迅速將槓鈴上舉或將槓鈴迅速推高離手的仰臥推擲(bench throw);以及跳躍式訓練或增強式訓練都屬於彈震式訓練。

彈震式訓練(ballistic training)最常見的動作就是擊掌伏地挺身。 © Street Workouts

一般來說我們最常見的彈震式訓練動作就是擊掌伏地挺身,在執行動作過程中身體始終要挺直,快速下降到最低點後再用力將自己推起,當動作達到最高點時讓手掌暫時離地;在半空中快速擊掌然後讓手掌著地,反覆上述的動作練習。你將自己推起的力量越大身體就抬得越高,相對來說用於擊掌的時間也就越長。

仰臥推擲(bench throw)也是彈震式訓練(ballistic training)的一種。 ©FourFourTwo

彈震式訓練跟肌力增長

大家都很關心運用彈震式訓練能增加肌力嗎?那就必須先從肌肉纖維的分類與徵招方式來做說明!一般來說在肌肉纖維的徵招上神經系統會先招募I型肌纖維(俗稱的紅肌纖維/慢縮肌纖維);紅肌纖維它的收縮速度慢及力量小,但卻能夠持續很長時間不疲勞,而當需要更高的收縮力量與速度時,則會開始招募II型肌纖維(俗稱的白肌纖維/快縮肌纖維);白肌纖維含較多的肌原纖維橫斷面較粗,在運動時收縮的速度快而有力及爆發力強,但相對來說持久力較差,正因為白色快肌纖維橫斷面比紅色慢肌纖維更大(大約大22%左右)更強。

因此,在彈震式訓練時會使用較多的II型肌纖維(俗稱的白肌纖維/快縮肌纖維);這也就是肌纖維徵招時所遵循的大小原則(Size principle),所以,這種訓練方式對於增加絕對肌力,還不如做相當程度的負重式訓練,但是,這樣的訓練法具有增加瞬間肌肉爆發力的特色,因此,對於維持現有肌力有著不錯的更效與表現。

不同的訓練速度與強度將徵招不同的肌纖維,這也就是肌纖維徵招時所遵循的大小原則(Size principle)。

你要知道彈震式訓練一般需要猛力瞬間的抬起重量(要以平穩與控制的方式);而不是以我們常見的勻速方式抬起,在增肌負重的訓練過程中,由於使用的重量相對來說較重,重量移動速度一般來說不會一直較快,但嘗試使用更快的方式訓練會得到很多好處,這也就是為什麼許多人會要進行彈震式訓練的原因,相對於運動風險來說也較大;因此,比較不建議新手們來做這樣的訓練操作。

結論

一般來說彈震式訓練應該應用到涉及很多大肌群參與的訓練中,如仰臥推舉、肩上推舉和深蹲等。你應該使用通常狀況下可以完成10次反覆的重量,實際上你會發現使用彈震式訓練方法使用同樣的重量你大致完成7次反覆左右。也因為它屬於進階訓練法則的一塊,如果在肌力上沒有一定的基礎時,就採用這樣的訓練模式是相當容易造成肌肉受傷,當然,彈震式訓練不能作為日常訓練計劃的一環,但卻能當作偶爾為之的訓練補充技巧。

資料來源/bodybuilding、muscleandfitness

責任編輯/David

運動星球

訓練時為什麼肌肉抖不停﹖ 它可能在警告你

2019-05-31

當你繃緊核心、夾緊屁股做棒式時,有發現肌肉不斷在抖動嗎﹖有時,你甚至把這視為認真鍛鍊、訓練強度增加的標誌,對「顫抖的肌肉」引以為傲。但你有想過為什麼肌肉會在訓練時不斷顫抖嗎﹖它背後的意義可能是在提醒你什麼!以下5個常見原因,讓你知道肌肉抖不停時該如何應對。

訓練時為什麼肌肉抖不停﹖ 它可能在警告你

1. 疲勞

高強度訓練後肌肉顫抖,表示你的訓練已達到最大強度,同時也告訴你是該休息一下了!美國國家運動醫學學院 (NASM)認證私人教練Lauren Kanski解釋,肌肉顫抖來自低血糖或肌肉疲勞,鍛鍊時消耗大量肝醣,使部分肌肉纖維比其他肌肉疲勞更快,導致不規則的收縮或顫抖。

肌肉顫抖時,代表它正在接受挑戰;增肌訓練時達到「顫抖點」是正常的反應,但請把目標放在達顫抖點後就稍做休息,而不是達到後仍硬撐很久。

2. 睡眠不足

睡眠在高效率進行任何訓練上扮演了關鍵作用,睡眠可促進肌肉修補和休息;反之,睡眠不足或缺乏休息(恢復期過短),都可能導致身體因疲憊而顫抖。如果你發現肌肉持續顫抖,可觀察最近每天都睡幾個小時,如果睡太少,那最好直接跳過訓練,去睡個好覺吧!

睡眠不足或缺乏休息都可能導致身體因疲憊而顫抖

3. 運用到新的或不同肌群

固定訓練的人,大多會定期更換不同訓練,而當你鍛鍊不同肌肉時,就可能出現肌肉顫抖情形。這時,首先要確定自己的姿勢和施力點正確、沒造成其他部位代償作用,那麼就沒問題了。比方說,當你在做高棒式(High Plank)手臂顫抖時,脖子和肩膀感到較強的張力,這可能代表你需要招喚你的核心,才能預防下背部和肩部旋轉肌群的傷害。

4. 訓練太快

在大多數訓練中,適度逼自己是合理的,但如果發現肌肉顫抖太激烈,你可能是過度訓練了。此外, 在每一次訓練中達到可負荷的最大值,會產生訓練太快的感受,也很容易導致姿勢不良,更增加傷害風險。

因此,當你發現訓練期間肌肉都不停,試著降低強度、將出力點轉移到其他肌肉群,並補充一些水。請記住,你的訓練應該是有困難度的,但不要難道訓練全程都在顫抖,發現顫抖時可選擇減速、降低強度,甚至讓自己休息片刻。

在任何超過60分鐘的訓練中,一定要補充水和運動飲料

5. 脫水

當體內液體不足,可能導致電解質下降,結締組織難以達成它的工作(從大腦傳送信號到肌肉纖維)。換句話說,水和電解質代謝紊亂使你的生理功能發生障礙,疲勞、肌肉抽筋等問題可能因運而生;因此,在任何超過60分鐘的訓練中,一定要補充水和運動飲料,且全天候都應該保持身體水分。

資料來源/Aaptiv, mbgmovement

責任編輯/Dama

運動星球

肌力基礎「推」與「拉」之間的重要關連性

2018-11-22

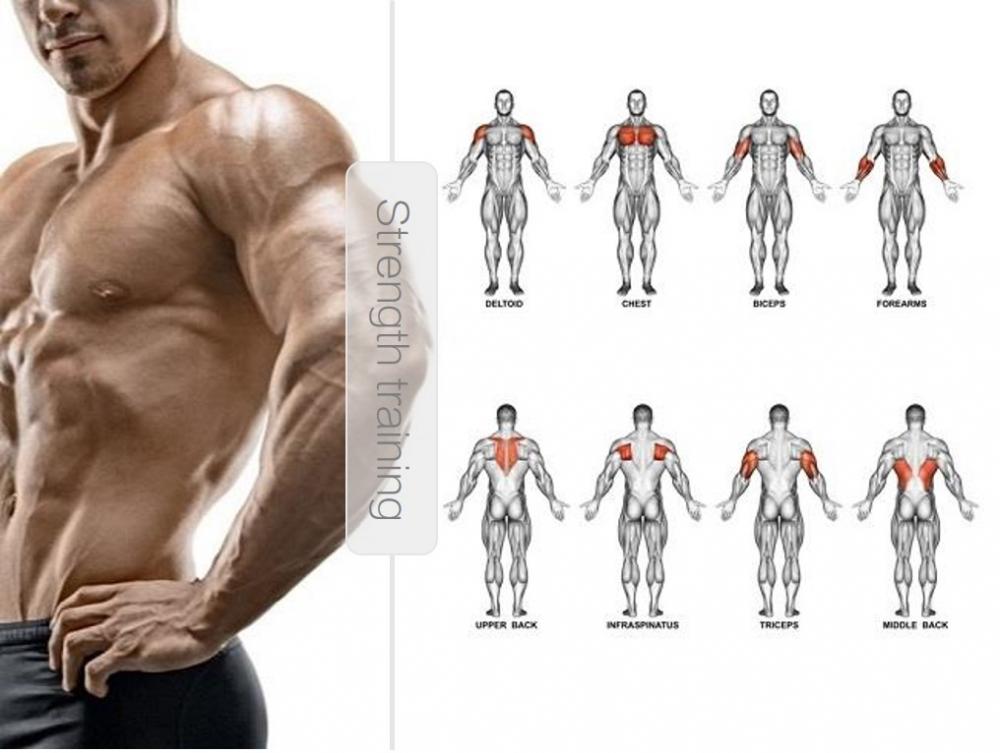

無論你是要開始健身或是運動的人,一定都要知道人體的三大基本肌力-推力、拉力與起身的力量,這也是所有訓練動作的基石。但你知道何謂推力與拉力?它們分別由哪些肌群來作動?該用哪些基本訓練動作來加強它們呢?這篇將針對上半身的推力與拉力來跟大家解說。

肌力訓練的重要基礎。

避免身體摔倒的終極力量-推

在日常生活中有哪些時候會用到「推」這個動作?往往都是在我們身體往前跌的時候,伸出手去對抗的力量。一般來說推的動作可分為兩種:使出全身力量去推壓的方式;例如相撲比賽時用手去作推擠的動作,這時候將會用到全身的肌群,包含臀部、大腿前後側肌群、核心肌群、手臂與胸部肌群,並運用大關節周圍的肌肉合力發揮作用,便可穩定身體將力量傳達出去。

另一個就是只用上半身與手臂力量的動作;最具代表性的就是伏地挺身與臥推,它的關鍵點則是肩關節的動作,基本上手臂動作可視為肩關節以下動作,因此,推物時可將肩關節動作有關的胸大肌作為主動肌群,並將手肘屈伸的肱三頭肌作為協動肌群,若使雙手間距與肩同寬時,我們的肩關節力矩將不會產生太大的作用,就會變成以肱三頭肌為主要出力肌群,反之,雙手間距比肩寬時將可啟動肩關節的胸大肌及肱三頭肌均衡的出力,根據一份研究報告指出,雙手間距約比肩寬1.6倍時,將產生最大的推力。

避免身體摔倒的終極力量-推

使用大範圍肌群的力量-拉

日常生活中的「拉」看起來只是一個簡單的動詞,但它卻包含著將正面拉向自己、由上往下拉或由下往上拉等各種動作,這些動作我們除了能用「拉(pulling)」來解釋之外,還能用「划(rowing)」來稱呼它。不管你使用這兩種方式的哪一種動作,都並非只仰賴肱二頭肌的力量而已;最重要的關鍵在於背部的肌群,尤其又以闊背肌與斜方肌等肌群更為重要,因此,不單仰賴臂力而伸直後背才是促進拉力的關鍵點。

可是出乎意料的來說,利用背肌的力量來拉東西必沒有我們想像中的簡單,在背肌肌群的控制上有著一定的困難度,所以,我們在拉東西時為了不讓身體依賴手臂的力量,因此,需要避免手肘彎曲,而改成拉動整個手肘的伸展肩關節動作。例如引體向上這個訓練動作;基本上我們看似不靠手臂力量是不行的,但我們可以透過夾緊腋下的技巧,讓手肘盡量的靠近身體中線,讓背肌可以發揮較大的力量把身體往上抬。反過來看,如果你一開始就彎曲手臂,就會讓上臂肌肉受到過大的力量負荷,這樣就會讓肱二頭肌便成主要施力肌群,反而讓這個訓練動作變的困難。

使用大範圍肌群的力量-拉

肩部與手臂的整合

了解完上述所說的「推」與「拉」之後,接著我們就必須要針對肩部與手臂的動作各別來進行整合。首先,你要知道我們的肩部主要肌肉是三角肌,它又可分為前束、中束與後束這三塊肌肉,它們分別各自影響著我們的肩膀往哪個方向運動。當我們手臂往前舉起時,三角肌前束會與胸大肌(Pectoralis major)、喙肱肌(Coracobrachialis muscle)一同收縮;而手臂向身體左右兩側打開時;則會運用到三角肌中束與棘上肌(supraspinatus muscle)等同時作動,三角肌後束則是手臂往後抬起或後上舉時與背闊肌(latissimus dorsi) 、大圓肌(Teres Major Muscle)等一起作用,另外,手臂上則有前方的肱二頭肌與後方的肱三頭肌,連貫於肩胛骨上並與胸部及背部肌群連動而產生動作,因此,我們在訓練時必須要將「推」與「拉」這兩個動作,平均的安排在訓練課表內,才能使得身體肌肉獲得均衡的發展。

資料來源/bodybuilding、muscleandfitness

責任編輯/David