運動星球

研究﹕青少年時期少運動 成年後較易有心理健康問題

2018-12-11

一項發表於《精神病學研究》的研究指出,青少年時期缺乏運動,將影響21歲成年後的心理健康狀況!研究顯示14歲時不運動,21歲時情感障礙、視覺感知障礙和妄想意念的可能性增加;其中男性21歲時焦慮症發生率增加,也跟青少年時不運動有關。這個研究提醒了孩子和家長,無論課業多重,也別忽略了運動!

研究﹕青少年時期少運動 成年後較易有心理健康問題

該研究在2017年11月發表於《精神病學研究》雜誌,為一大型的出生世代研究數據來自澳洲昆士蘭大學妊娠研究,以1981-1983年昆士蘭州一家大型公立醫院接受產前保健的母親及其孩子為對象,分別在孩子6個月、5歲、14歲和21歲時進行追蹤。

研究團隊將這3,493名年輕人14歲時完成的體能活動問卷,分為「經常運動」、「不常運動」、「不運動」3個組別;到21歲時填寫的「年輕成人自我報告(YASR)」的心理健康狀況資料,包含「常見的精神疾病」、「與思覺失調有關的疾病」、「情緒和行為問題」。上述以邏輯廻歸分析,檢驗青春期的體能活動情形與成人階段心理健康狀況的關聯,並考量年齡、性別、身體質量指數和青少年精神病理學等因素。

結果顯示,14歲時「不運動」組,在21歲時出現「與任何情感障礙有關的終身診斷」、「妄想意念」以及「視覺感知障礙」的可能性增加。此外,男性在14歲時「不運動」,與21歲時焦慮症發生率增加有關。結果指出,青少年時期缺乏體能活動,會影響之後一些、但非全部的心理健康狀況。

研究指出,青少年時期缺乏體能活動,會影響之後一些、但非全部的心理健康狀況

針對這項研究,屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示,這是超過20年的長期研究,研究結果具有相當的說服力。國內外亦有相關實證研究指出,運動對個體的情緒穩定有一定的效益,無論是青少年期、中年期,甚至是老年期,運動都有同樣的效果。

這項研究可貴之處是發現「運動對心理健康的益處」不僅會出現在「運動當下」,還證實這個效果會「持續發生」,再度證實了運動讓心情變美麗的論點。徐錦興呼籲,師長應多鼓勵學童參與運動,提高學童的身體活動量,不僅可改善體適能、促進身體機能,對情緒的穩定、成年後的心理健康也有絕佳效益。他也建議家長與老師可設計合宜的正增強或鼓勵機制,讓學童從運動中獲得樂趣,進而將運動融入生活,培養終生運動習慣。

家長與老師可設計合宜的正增強或鼓勵機制,讓學童從運動中獲得樂趣

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示,上述研究顯示,青少年時期運動與否,與成年初期部分的心理健康狀況(情感障礙、妄想意念、視覺感知障礙)有關,這證實了心理健康的可預防性,以及青少年階段養成運動習慣的重要性。

董氏基金會歷年來的調查發現,「覺得很累」、「沒時間」、「沒有伴」是多數學生不運動的藉口。葉雅馨說明,青少年時期同儕是他們的重要他人,建議學校多設計「揪團」性的體育活動,透過夥伴彼此邀約運動,是幫助建立運動習慣的有效方式;同時觀念性的傳遞,例如累了更要運動、運動需要找時間等認知的建立也不可或缺。

資料來源/董氏基金會心理衛生中心

責任編輯/Dama

運動星球

坐著就能練! 頸、胸、腰多裂肌訓練 跟深沉痠痛說掰掰

2020-07-29

現代人久坐少動加上姿勢錯誤,腰痠背痛已成為家常便飯,雖不至於立刻造成重大傷害,卻時時刻刻擾亂著我們的生活。該怎麼從根源解決?可以試試訓練脊椎最深層的肌肉-多裂肌的肌力與肌耐力。以下針對各部位多裂肌的訓練動作,讓你從頸、胸到腰的肌力練起來,不怕腰痠背痛找上門!

坐著就能練! 頸、胸、腰多裂肌訓練 跟深沉痠痛說掰掰

知識便利貼︱多裂肌是什麼?

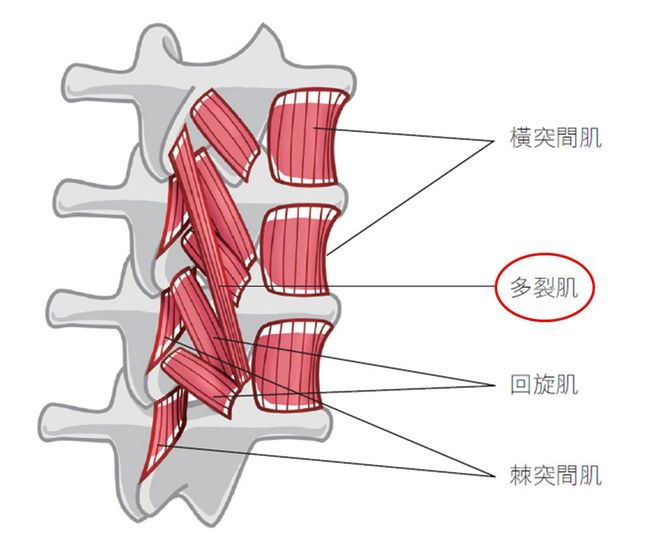

多裂肌(Multifidus Muscle)是由許多小束肌肉組成,兒童的長度約0.5公分,成人約2公分,對稱性長在脊椎骨縫兩側。多裂肌起點位於腰椎乳突、胸椎橫突及頸椎關節突,止點在頸椎第2節以下棘突,其中在腰區最明顯也最發達。

多裂肌可執行深層細微脊骨間的小動作,維持脊柱的穩定作用,是非常關鍵的肌肉群。也因為在腰區的肌束特別發達,所以慢性腰痛常與多裂肌肌力功能消退有關,另外近年研究也發現,多裂肌可能跟椎間盤相關病變有關。

多裂肌

訓練頸椎多裂肌

適用日常體況:低頭辦公、使用電腦、接聽電話、久站、久坐、長時間會議、出差交通、趕報告、哺餵母奶、年長頸椎肌耐力不足者。

合掌拉頸

訓練效果:適合電腦族、文書族、追劇族、手遊族、產後哺乳、年長者等長期頭頸維持姿勢過久的人,伸展與舒緩頭部、肩頸的痠痛不適。

訓練部位:頸椎多裂肌肌群伸展和收縮。

△ 頸屈:斜角肌。

△ 頸伸: 斜方肌(遠側支撐)、胸鎖乳突肌、頭夾肌、頸夾肌、豎脊肌。

△ 屈肘關節的肌肉:肱肌、肱二頭肌、肱橈肌和旋前圓肌。

△ 屈手關節的肌肉:橈側腕屈肌、掌長肌、尺側腕屈肌、指淺屈 肌和指深屈肌等。

難易度:★★★★★

訓練時間:3 分鐘

使用器材:脊椎運動墊

注意事項:頸椎 1 年內有開刀或半年內有外傷,須先請醫事人員評估。上肢關節有問題者,可先依自己舒適狀況學習。

小提醒:

1. 此動作可採站姿或坐姿。

2.合掌拉頸帶動頸椎多裂肌群伸展與收縮肌纖維彈性空間,運動過程胸椎到尾椎保持中立不動;轉腕過程若有不適,可先從指 尖雙併做起,漸進式練習。

合掌拉頸

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。胸部挺直,保持頸部不動,兩眼平視前方,雙手合掌,掌尖在鼻頭高度。

步驟2:頭頸既不前屈也不後仰,手背對貼,掌尖高點慢慢轉向鼻頭。

步驟3:雙掌中指順著鼻尖往頸椎第 1 節向下,多裂肌肌群啟動頸椎前屈。

步驟4:指尖從頸椎下巴翻轉前推,手腕併攏大拇指向下。頸椎回正,雙手準備回到起始的合掌動作。

訓練胸椎多裂肌

適用日常體況:辦公室久坐、身體前彎辦公、搬運物品、出差交通、長途開車、常抱小孩、哺餵母乳、慢性心血管疾病、慢性呼吸道疾病。

畫圓展胸

訓練效果:適合過度使用手肘工作的職位,如廚師、理髮師、洗頭服務生、美容美體師,以及生活中做過多手腕動作,例如手洗衣服、煮飯 切菜、抱小孩的家庭主婦。這些族群的常用動作容易造成手肘內外側受傷,也就是所謂網球肘和高爾夫球肘。畫圓展胸可舒緩肩頸痠痛,同時更深層導引胸廓擴張和收縮,訓練肺活量和心肺肌群拉 提的肌肉張力和微循環。

訓練部位:多裂肌肌群伸展和收縮。

△ 上提肩胛骨的肌肉:斜方肌上部、菱形肌、肩胛提肌等。

△ 下降肩胛骨的肌肉:斜方肌下部、胸小肌和前鋸肌下部。

△ 屈手關節的肌肉:橈側腕屈肌、掌長肌、尺側腕屈肌、指淺屈 肌和指深屈肌等。

△ 屈脊柱的肌肉:腹直肌、腹外斜肌、腹內斜肌、髂腰肌和胸鎖 乳突肌等。

△ 伸脊柱的肌肉:豎脊肌、斜方肌、胸鎖乳突肌和臀大肌等。

難易度:★★★★★

訓練時間:3 分鐘

使用器材:脊椎運動墊

注意事項:若手腕、手肘因長期肌肉僵硬而無法對貼,透過鏡子反射,盡量 做到對稱角度即可。

小提醒:此動作中手腕非常重要,從手指、手腕、手肘到肩關節,都是脊 椎運動練習中穩定脊柱肌群最重要的「拉正工具」。因為過度使 用手肘而出現手肘關節不適者,可藉此運動達到深層肌肉扭轉。

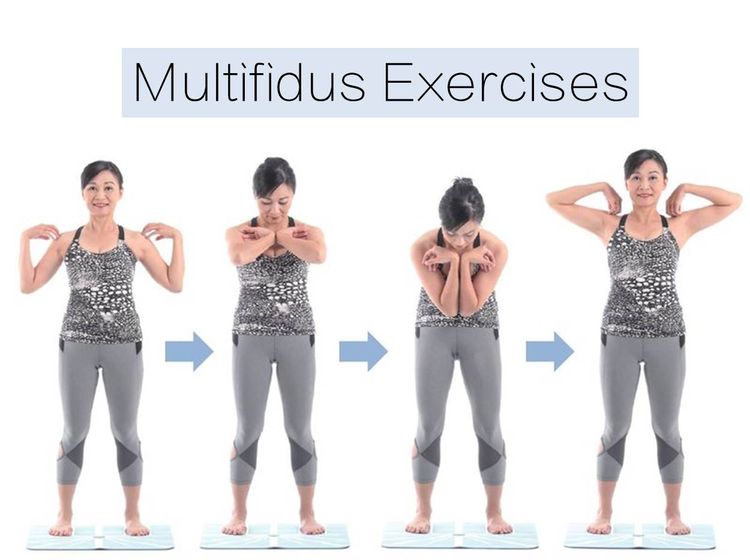

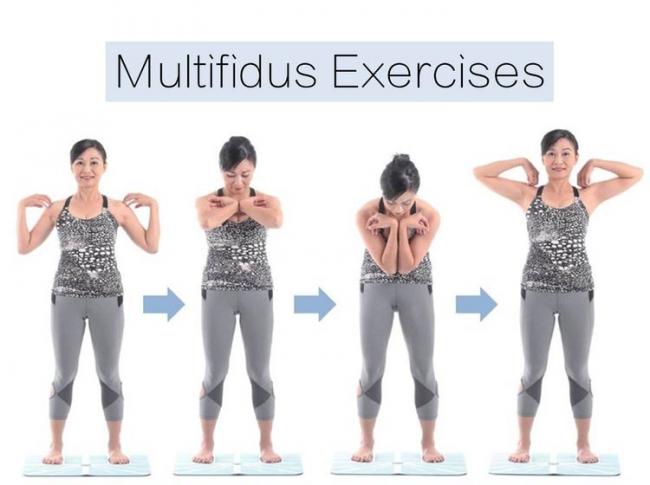

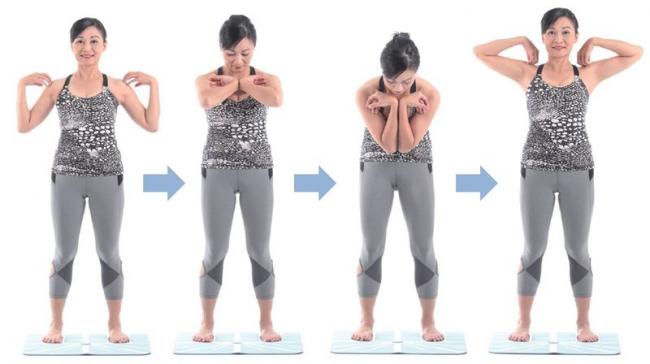

畫圓展胸

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。指尖輕點在肩膀兩側,手指頭不用力。肩膀放鬆,視線直視前方,保持脊椎中立。

步驟2:下巴內收,帶動頸椎第一節多裂肌伸展到胸椎。胸椎後推,從側面觀察肘關節與肩關節同高。手腕貼在下巴位置,使兩側多裂肌肌群讓脊椎能穩定在中央位置。

步驟3:從手腕對貼,漸進窩胸拉進成手肘對貼。加強脊椎到胸椎多裂肌肌群肌力,並穩定背部深層肌肉張力平衡。

步驟4:從兩肘雙併屈胸,慢慢拉挺多裂肌肌群,雙肘水平展開與肩同高,調整呼吸,眼睛直視前方,使脊椎回到中立位置。

訓練腰尾椎多裂肌

適用日常體況:長時間寫功課、辦公室久坐、身體前彎辦公、搬運物品、出差交通、長途開車、擠餵母乳、產後、懷孕期、下背痛。

開肩引脊

訓練效果:在辦公室久坐,常因為腰椎和尾椎受壓,讓血液循環逆流減緩,加上地心引力的阻力,造成下肢水腫或膝關節、踝關節緊脹。此動作可利用受限空間舒展腰椎疲累、改善尾椎受壓問題。

動作一開始將上身的胸椎對中,接著藉由腰椎和尾椎的多裂肌肌群肌力與張力訓練,帶動膝關節和踝關節運動、刺激末梢血液循環,增加脊椎與脊椎間肌肉彈性,並減少神經壓迫。透過地心引力牽引伸展腰椎和尾椎,除了促進背部肌群活絡、血液循環,腰椎後推和挺直動作也可深層刺激腸胃內臟,達到自我按摩功效。

訓練部位:多裂肌肌群伸展和收縮。

△ 上提肩胛骨的肌肉:斜方肌上部、菱形肌、肩胛提肌等。

△ 下降肩胛骨的肌肉:斜方肌下部、胸小肌和前鋸肌下部。

△ 屈手關節的肌肉:橈側腕屈肌、掌長肌、尺側腕屈肌、指淺屈肌和指深屈肌等。

△ 內收肩關節的肌肉:肩胛下肌、胸大肌、背闊肌、肩胛下肌和 大圓肌、岡下肌、小圓肌和喙肱肌。

△ 展肩關節的肌肉:三角肌和岡上肌。

△ 屈脊柱的肌肉:腹直肌、腹外斜肌、腹內斜肌、髂腰肌和胸鎖乳突肌等。

△ 伸脊柱的肌肉:豎脊肌、斜方肌、胸鎖乳突肌和臀大肌等。

△ 屈髖關節的肌肉:髂腰肌、股直肌、縫匠肌、闊筋膜張肌和恥骨肌等。

△ 屈膝關節的肌肉:腓腸肌、股二頭肌、半腱肌、半腱肌和股薄肌等。

△ 伸膝關節的肌肉:股四頭肌。

難易度:★★★★★

訓練時間:5 分鐘

使用器材:脊椎運動墊

注意事項:

1. 腰椎 1 年內有開刀或半年內有外傷、椎間盤突出者,須先請醫事人員評估。

2. 有青光眼、暈眩症、或是心臟疾病患者,前傾角度到胸椎即可,頭部應高於心臟。

小提醒:

1. 此動作是緩和的大前彎,切忌快速。

2. 步驟 3 指尖引導到腰椎和尾椎時,可觀察肚臍附近的衣服是否 有皺摺,簡單評估自己的多裂肌。

開肩引脊步驟1.2.

開肩引脊步驟3.4.

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。雙手兩側平舉,掌心向上。脊椎維持中立線,肩膀放鬆。

步驟2:手背對貼,指尖順著頭頂眉心正中央脊椎線往下延伸,帶動頸椎第一節多裂肌伸展。膝蓋微彎,放鬆腰椎和尾椎脊肉張力。

步驟3:指尖沿著胸椎往尾椎方向下拉,帶動多裂肌肌群像扇形伸展開來。背部從側面看呈 C 字形,雙腳穩貼地面。

步驟4:指尖引導身體往脊動墊的A線下拉,雙膝打直,從腳跟到頸椎同步伸展身體後側肌肉群,緩解神經壓迫。

■ 圖文摘自墨刻出版,楊琦琳著作《多裂肌脊椎保健運動》一書。

本書特色

.全球第一本多裂肌訓練專書、台灣自創運動

.針對4大族群12種常見問題提出專屬訓練招式

.36招圖文並茂step by step教學

.從自我檢測→知識背景建立→多裂肌運動動作教學→分族群下運動指導籤,一步步完整建構多裂肌運動知識版圖

從幼兒站立的那一刻起,脊椎便承受地心引力下拉與體重重力下壓的受力。加上現代社會工作姿勢不良、滑手機習慣等外在因素,從兒童、成人、孕產婦到銀髮族,脊柱變形引發的腰背痠痛,擾亂了各年齡層男男女女的生活。

想遠離「痠痛人生」,針對脊椎深層多裂肌的訓練,正是連在居家都能隨時隨地進行的解決之道。

多裂肌是沿著脊椎最深層的肌肉,兒童0.5公分,成人2公分,這些小肌肉有如穩定脊椎的鋼索,從頸椎到尾椎連結著每一個椎骨。透過多裂肌群肌耐力和肌力訓練,可活絡脊椎各關節的微血管、活化神經傳遞;藉著隨時隨地都能做的方便和普及性,多裂肌運動能改善全家大小因為姿勢不良造成的不適,遠離日常痠痛困擾。

■ 更多《多裂肌脊椎保健運動》資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

頭痛、睡不好、全身痠痛 原來是「多裂肌」不夠力

2018-09-25

你是不是常腰痠背痛、頭痛,渾身不舒服連晚上都睡不好?許多人發生頭痛以為感冒,腰痠背痛就懷疑自己壓力太大肌肉緊繃,但萬萬沒想到可能是脊椎問題:藏在你脊椎深層細小的「多裂肌」肌力和肌耐力不足!

頭痛、睡不好、肩頸腰背痛 原來是「多裂肌」不夠力(圖為多裂肌分布示意)

產生痠痛的過程

在做任何治療或舒緩運動之前,我們必須了解痠痛為何而來?人體最重要的中樞神經通過背部脊柱,如果缺乏運動,脊骨與脊肌群之間靈活度減低,反應不靈敏更容易造成受傷。當我們久坐、久站,讓頸肩、腰背維持固定姿勢,椎間盤和棘間韌帶長時間處於僵持狀態,肌肉也因此產生慢性痠或痛症狀。

深究這種痠痛的機轉,主因神經肌肉釋放過多的乙醯膽鹼(Acetylcholine),使肌小節(Sarcomere)持續收縮,增加局部能量消耗,血液循環變差,長時間造成局部肌肉缺血、缺氧,這種情形會使體內釋放出活化物質,刺激感覺神經纖維,就造成頸肩僵硬、腰背痠痛或肌群伸展不適等症狀。

在外顯症狀上,當人體局部肌肉緊繃、僵硬,摸起來像硬掉的塑膠塊般,若用力按痛點還會叫出聲來,這就是所謂的「痠痛」;這些痛點引發局部肌肉抽動,甚至反射疼痛到別處肌肉,引起全身性疼痛。而深藏在脊椎深層的多裂肌,分布從尾椎往頸椎向上延伸,因為日常姿勢造成不同脊椎曲線,多裂肌肌群張力失衡,痠痛情形將伴隨各種部位產生不同症狀。

多裂肌肌力與肌耐力不足 脊柱側彎、日常痠痛跟著來

多裂肌(Multifidus muscle)顧名思義是由許多小束肌肉組成,兒童的多裂肌長度約0.5公分,成人約2公分,對稱在脊椎骨縫兩側,可執行深層細微脊骨間的小動作,維持脊柱的穩定作用,是非常關鍵的肌肉群。多裂肌的分布在腰區最明顯也最發達,因此慢性腰痛常與多裂肌肌力功能消退有關,深層的多裂肌耐力與穩定能力變差,淺層的豎脊肌就會不堪重負。

如果把脊柱系統比喻為一棟大樓,其內部的鋼筋是骨頭,鋼索是肌肉,避震器是肌腱,水管是神經,各種元素結合才能構成一座完整的大樓。雖然貼合脊椎深處的多裂肌極為細小,卻扮演著穩定人體大樓最重要的鋼索角色。

想要脊柱穩固,多裂肌的品質絕對不能差。然而隨著年紀老化或不正確姿勢影響,在脊骨間扮演鋼索角色的多裂肌肌力流失、肌耐力退化,背部肌群本身無法全天支撐上身重量和前傾角度,將導致脊柱側彎、肌肉張力失衡,容易造成肌肉疲勞、脊骨空間緊縮而壓迫到神經,日常痠痛與神經緊張的負能量將接踵而至。因此,多裂肌的彈性柔軟訓練就顯得非常重要。

這些習慣是痠痛罪魁禍首

方董事長年約五十歲,近年事業版圖擴大,從兩岸到南向不斷發展,而他掌管的事業體從物流到餐飲、連鎖店面擴張都得管,每天開會久坐、使用電腦,一忙起來整天屁股黏在辦公椅上;出差不是坐車就是坐飛機,手機像磁鐵般黏在臉上。久而久之,方董事長開始出現頭痛、睡眠障礙、肩頸痠痛和下背痛等困擾,內服外用藥物都試過,藥效卻越來越短、越來越有限,一度在出差途中嚴重到要靠輪椅代步,造成衝刺事業上相當大的阻礙。方董事長只是現代人的縮影,其實每個人或多或少都有染上前述不良習慣,讓我們一一解開讓你腰背痠痛、頭痛、睡不好的謎底。

1 肩頸痠痛、頭痛主因:長時間低頭、用滑鼠、講電話

曾接觸上述個案的iSEM國際多裂肌脊椎運動創辦人楊琦琳指出,方董事長的這些症狀主因姿勢長期不良影響脊椎健康。她分析,以低頭姿勢為例,依據人體解剖學研究,單手的重量約為體重的6%,以50公斤的人來說,一手就佔了3公斤重,再加上頭部的5公斤,計算下來,肩頸肌肉約有11公斤重擔。

人的頸椎是活動度最高、彎曲度最大的一段脊椎,它具有支撐頭部重量、讓頭部活動自如,和保護脊椎神經等3大功能。頸椎和活動量同樣大的腰椎,是最容易老化和發生病變的脊椎,而上班前傾盯電腦、下班出差滑手機、上學低頭寫作業,讓頭部維持同一個不自然又不放鬆的姿勢,自然使頸脊過勞、加速老化,連帶讓肩頸周圍的肌肉跟著僵硬疲勞甚至疼痛,攜氧循環欠佳,長期下來,帶給肩頸及手臂極大負擔。

破壞頸椎的3C產品不良使用習慣不只有「低頭」,長期用滑鼠或長時間重複手部動作,因手指頻繁用力,使手及相關部位的神經、肌肉過度疲勞而受損,造成因缺血缺氧出現麻木、刺痛感。楊琦琳指出,這類腕隧道症候群(俗稱「滑鼠手」)患者,不只有常用滑鼠的人,需要跪地擦地板的家庭主婦、按摩師、理髮師、廚師、美容師、美體師都是高危險族群;必須注意的是,滑鼠手問題雖然在末梢,但也跟頸椎姿勢息息相關。

此外,像方董事長這類在辦公室常用電話談公事、出差時不斷講手機交辦事項,也成為影響脊椎健康的關鍵。一般沒帶耳MIC講電話時,身體會呈現歪頸、駝背、聳肩、高低肩的姿勢,頸椎側一邊且過度用力,可能造成頸椎深層多裂肌和肩胛骨的肌肉群痙攣或過度疲勞,導致脖子痠脹、肌肉僵硬疼痛,埋下頸椎病的隱患。楊琦琳提醒,頸椎所對應的常見病症就包括眩暈、頭痛、偏頭痛、嗜睡等多樣問題,隨著頸椎支配神經受壓迫而造成疼痛,脊椎正在慢性自殺,而人體健康也將無法回歸正軌。

滑鼠手測試方法。左:雙手背對貼,腕關節相碰,指尖向下,並保持雙肩與肘呈水平線高度/右:手掌合併1分鐘,大拇指、食指、中指或無名指會出現麻的症狀

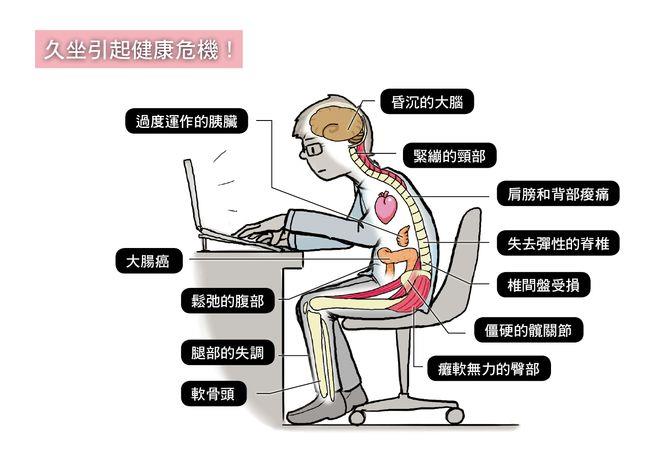

2 腰背痠痛:久坐出大問題

「坐」不是問題,但是「久坐」卻是非常大的問題。現在人們不論在辦公室、教室、交通工具上或是回到家,都脫離不了長時間「坐著」。然而,久坐不起恐成為短命一族!調查發現,長期久坐會導致內臟脂肪逐漸堆積,引發慢性發炎、代謝症候群,導致肥胖,增加血栓形成風險,甚至引發心血管疾病。更有研究指出,人體採坐姿時,腰椎承受的壓力是站立時的1.5 倍,如果坐姿不正確,腰椎承受壓力更是站立時的 2.5 倍;久坐、駝背,加上神經和血液循環不良,容易使腰椎第4至第5 節位置往後方突出,若壓迫到神經可能引發慢性疼痛。

前述座位空間至少能容許人們自行調配,但出差或海外旅遊時,長時間航程或公路交通難以自由進出、走動,脊椎長時間呈不正確的屈捲姿勢,影響範圍包括背部、頸椎以及腰椎痠痛,對內臟也產生相當大的負荷,長期下來,更可能有許多問題一一浮現,從最小最深層的脊骨間肌群疲乏,擴及中層和淺層肌群,嚴重甚至影響整個末梢血液循環。

鍛鍊多裂肌鋼索 保護脊椎大樓

想維持脊椎健康,深藏在脊椎最深層的多裂肌就必須健康。楊琦琳指出,多裂肌運動是針對多裂肌群的肌力和肌耐力的訓練,日常在家、辦公室或交通工具中,隨時隨地都能進行;更設計有適合各種年齡層、體況族群的動作,小至4、5歲,大至高齡者都能做。做多裂肌運動可活絡脊椎各關節的微血管、活化神經傳遞,更能改善各年齡層因為姿勢不良造成的不適,遠離日常的痠痛。

多裂肌運動無論隨時隨地,在居家都可進行

書籍資訊

圖片摘自、文章參考自墨刻出版,楊琦琳著作《多裂肌脊椎保健運動》一書。

本書特色

.全球第一本多裂肌訓練專書、台灣自創運動

.針對4大族群12種常見問題提出專屬訓練招式

.36招圖文並茂step by step教學

.從自我檢測→知識背景建立→多裂肌運動動作教學→分族群下運動指導籤,一步步完整建構多裂肌運動知識版圖

從幼兒站立的那一刻起,脊椎便承受地心引力下拉與體重重力下壓的受力。加上現代社會工作姿勢不良、滑手機習慣等外在因素,從兒童、成人、孕產婦到銀髮族,脊柱變形引發的腰背痠痛,擾亂了各年齡層男男女女的生活。

想遠離「痠痛人生」,針對脊椎深層多裂肌的訓練,正是連在居家都能隨時隨地進行的解決之道。

多裂肌是沿著脊椎最深層的肌肉,兒童0.5公分,成人2公分,這些小肌肉有如穩定脊椎的鋼索,從頸椎到尾椎連結著每一個椎骨。透過多裂肌群肌耐力和肌力訓練,可活絡脊椎各關節的微血管、活化神經傳遞;藉著隨時隨地都能做的方便和普及性,多裂肌運動能改善全家大小因為姿勢不良造成的不適,遠離日常痠痛困擾。

更多《多裂肌脊椎保健運動》資訊 請點此

更多《多裂肌脊椎保健運動》資訊 請點此

圖片摘自、文章參考自墨刻出版,楊琦琳著作《多裂肌脊椎保健運動》一書。

本書特色

.全球第一本多裂肌訓練專書、台灣自創運動

.針對4大族群12種常見問題提出專屬訓練招式

.36招圖文並茂step by step教學

.從自我檢測→知識背景建立→多裂肌運動動作教學→分族群下運動指導籤,一步步完整建構多裂肌運動知識版圖

從幼兒站立的那一刻起,脊椎便承受地心引力下拉與體重重力下壓的受力。加上現代社會工作姿勢不良、滑手機習慣等外在因素,從兒童、成人、孕產婦到銀髮族,脊柱變形引發的腰背痠痛,擾亂了各年齡層男男女女的生活。

想遠離「痠痛人生」,針對脊椎深層多裂肌的訓練,正是連在居家都能隨時隨地進行的解決之道。

多裂肌是沿著脊椎最深層的肌肉,兒童0.5公分,成人2公分,這些小肌肉有如穩定脊椎的鋼索,從頸椎到尾椎連結著每一個椎骨。透過多裂肌群肌耐力和肌力訓練,可活絡脊椎各關節的微血管、活化神經傳遞;藉著隨時隨地都能做的方便和普及性,多裂肌運動能改善全家大小因為姿勢不良造成的不適,遠離日常痠痛困擾。