運動星球

馬拉松無傷完賽 傷科醫師指出關鍵在足弓

2018-12-27

慢跑風氣在台盛行多年,根據2017年資料,全台一年間大大小小馬拉松、路跑、超馬、三鐵等賽事高達999場,跑者總人數初估40-50萬不等。無論對平時有持續運動或無運動習慣的人,長距離的馬拉松都是個不小的負擔,運動傷害處處可見;據統計,每年有高達75%的跑者受傷。中醫傷科醫師指出,成為跑者的基本條件是體能佳、下肢排列正常,而足弓的排列影響整個下肢關節,處理好足弓問題,往往是中醫傷科治療跑步傷害成功的關鍵。

馬拉松無傷完賽 傷科醫師指出關鍵在足弓

體能好、下肢排列正常是跑者基礎

路跑容易被大眾接受的主因是:路跑屬於非接觸性運動,一個人也可以輕鬆上路,上手容易、無須高難度技巧,也無須添購昂貴設備,只需一雙合適的慢跑鞋就能隨時隨地開跑。然而臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫傷科主治醫師謝明憲指出,跑步時產生的地面反作用力是平時行走時的2.5-3倍,平時沒有常態性訓練的新手,常常因下肢肌力不足或不平衡,導致在跑步時出現腳痛、膝蓋痛等問題,這是因為肌肉及關節超出負荷所致。

路跑可能造成傷害的主因包括:強度、頻率、時間過度、下肢或軀幹等承重關節結構不良、相關軟組織柔軟度太鬆或不足、肌力不足或不平衡、跑步姿勢不良、路面狀況不佳、跑鞋不佳等。因此謝明憲強調,要成為一名跑者的基本條件是體能佳、下肢排列正常。

練跑初期,謝明憲建議先鍛鍊下肢肌力、柔軟度和協調性,可以增加肢體的負荷強度;若有下肢關節排列問題,常見包括扁平足、膝關節內翻、骨盆或腰椎歪斜等,都會使跑步的局部負荷加重,造成發炎疼痛。而受傷常見部位包括膝關節、小腿、足踝、大腿,主要是肌肉拉傷、扭傷、肌腱炎、骨膜發炎,例如跑者膝、阿基里斯腱炎、足底筋膜炎、足踝扭傷、肌肉拉傷、腸脛束發炎、梨狀肌發炎、壓力性骨折等。

處理好足弓是成功治療跑步傷害的關鍵

研究指出,跑步步伐與運動所受的傷害息息相關。跑步時步伐越大,若以腳跟著地,膝關節所受的負擔越大。因此謝明憲建議,跑步時步伐適度,保持膝關節微微彎曲,以腳掌中間部分著地,以減低跑步對膝關節的負擔。

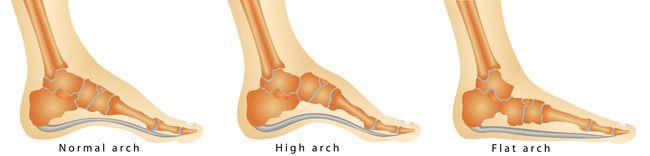

另一方面,腳型與足弓高低都會影響跑步時的受力,所以正確的跑步動作與合適的跑鞋很重要!平時應注意跑鞋的磨損情形,藉此了解自己跑步時著地的動作是否正確,足部是否過度旋前或旋後,再訂製鞋墊矯正或改變跑步姿勢。

謝明憲指出,足弓排列的正確與否,在中醫傷科針對馬拉松跑者的臨床治療上扮演很重要的角色,影響範圍可從腳踝連帶到髖部。足弓不正往往會影響連結薦骨與髂骨的「薦髂關節」的定位,相對因為錯位的足弓,間接影響脛腓關節往上對位。他解釋,如果筋膜系統中的共構力線在銜接時產生轉折問題,就會影響到腳踝的距骨跟小腿內側脛骨翻轉,近端的脛腓關節促使大腿的股骨也偏旋,進而影響髖部的大轉子與髂骨對位,之後薦髂對位也會發生問題。

因此,足弓結構的拆解在中醫傷科治療中是很重要的環節,如何精準處理好足弓問題,往往是治療成功的關鍵。足弓如果沒有拆透,鞋墊高後,整體足弓共構力線改變後,足弓便無法正常使用並且旋轉,進一步導致跟骨、距骨與脛骨偏離足弓力線,而使跑者的運動傷害無法妥善修復。

醫師建議跑步時保持膝關節微微彎曲,以腳掌中間部分著地

謝明憲提醒,就算治療後症狀能暫時緩解,但在跑者持續的訓練及比賽之後,疼痛症狀也容易復發。因此若有下肢關節排列不正問題,建議可請中醫傷科醫師或物理治療師調整,否則參加路跑時只能量力而為。

資料來源/臺北市立聯合醫院

責任編輯/Dama

左起:正常足弓、高足弓、低足弓(扁平足) ©luckyfeetshoes.com

運動星球

Challenge Taiwan「誰是偷練王」線上兩鐵全球同步開賽﹗

2021-07-15

受新冠疫情影響,許多賽事主辦單位紛紛發出延期或取消公告,但隨之而起的線上訓練課程、線上路跑、線上騎乘等全新的運動型態悄無聲息地改變人們的運動習慣。鐵人三項賽事 Challenge Taiwan 推出「誰是偷練王」線上兩鐵賽,即日起至 8 月 8 日使用 Challenge Asia Pacific APP 免費報名,就能跟全球運動員同場拼搏,用運動串連彼此﹗

Challenge Taiwan「誰是偷練王」線上兩鐵全球同步開賽﹗

指標性鐵人三項賽事 Challenge Taiwan自2020 年開始,為提供給選手更大舞台,開創 Challenge Asia Pacific APP 線上鐵人三項,推動線上鐵人三項 25.75km 挑戰、線上路跑、線上 226km 9 天挑戰等,對於未來運動產業的發展其嗅覺敏銳程度尤其可鑑。今年從 5 月第三級警戒開始到如今微解封,民眾在家除了維持日常的體能訓練外,少了賽事的目標與衝勁,在賽場與人較勁的激情恐漸漸退化。

正逢微解封時刻,Challenge Taiwan 推出「誰是偷練王」線上兩鐵賽,即日起至8月8日,打開 Challenge Asia Pacific APP 免費報名,只要透過 Garmin 或 Strava 上傳騎車 40K 跑步 10K 的數據就可以完成比賽,兩個項目可分開進行甚至分天完成,成績數據也可以不斷刷新。

透過 Garmin 或 Strava 上傳騎車 40K、跑步 10K 的數據就可以完成比賽

貼心提醒,在疫情解封前,鼓勵以跑步機和訓練台參賽,只要有公里數紀錄皆算成績!如果要做任何戶外運動,請務必配合政府政策配戴口罩。

資料來源/Challenge Taiwan

責任編輯/Dama

運動星球

騎腳踏車能代替輕鬆跑? 低衝擊運動助跑步表現達最佳狀態

2021-01-27

想增加跑步速度、強化運動表現,除了平常吃課表、健身練肌力之外,其實還有個非常好的交叉訓練選擇已被證實有效,就是室內腳踏車。尤其對於傷後恢復跑步的人而言,這種低衝擊的交叉訓練好處說不完,甚至可以代替輕鬆跑!讓我們來看看為什麼騎腳踏車對你的跑步這麼有幫助﹖

騎腳踏車能代替輕鬆跑? 低衝擊運動助跑步表現達最佳狀態 ©Aditya Wardhana on Unsplash

實例:傷後重返馬拉松賽道大破PB

舉個例子,50歲的Tony因為背部和膝蓋關節炎,已中斷跑步超過一年,並於2017年接受背部手術。渴望重返賽道的他跟醫師討論出一項培訓計畫,目的不只能促進背部恢復健康,也可幫助他重返跑道。醫師請他每周只跑步兩次,一次在田徑場上,另一次周末進行長距離訓練,而在參加2019加州國際馬拉松賽的訓練期間,每周做5次室內腳踏車訓練。

比賽當天,有五場馬拉松經驗的Tony大破PB 15分鐘,他表示,室內腳踏車讓他能以低衝擊的方式複製訓練所需的有氧運動,而且騎車時間不受限致,使他減掉11公斤贅肉,讓跑步輕鬆多了,也讓他到達練跑多年來的最佳狀態。

為什麼跑者該用室內腳踏車訓練﹖

騎室內腳踏車可在不影響跑步下提高有氧水平,也能鍛鍊大腿前側股四頭肌、臀肌等肌群,以避免跑步時大腿後側或小腿受傷。透過增強肌力、修復肌肉失衡,就能降低受傷風險。

當然,我們大可藉由在戶外騎腳踏車獲得上述好處,但室內腳踏車可以避免一些戶外可能發生的風險,例如必須注意其他來車、行人和野狗。另外,在忙碌生活中,室內腳踏車能讓你在更短時間內更方便進行高強度的訓練,不像在戶外騎腳踏車必須等紅綠燈、人多時減速、或是應付各種上下坡路段,在腳踏車座墊上就 能進行短距離衝刺,提高心率並訓練速度。

戶外騎腳踏車 ©CC BY 2.0

如何把室內腳踏車訓練納入跑步訓練

如何將騎腳踏車納入跑步訓練計畫﹖首先在跑步上,認證私人教練暨美國運動器材品牌Peloton自行車與跑步機教練Matt Wilpers建議可遵循一條黃金法則:所有高質量訓練應納入你的選項,例如安排速度訓練、長距離訓練,且必須在實際路面進行而非機器上,這不只能改善身體素質,也使你的身體建立並適應快速移動的生物力學。

至於腳踏車訓練可做為補充性的交叉訓練,在低強度下幫助建立基礎攝氧量,因此,可運用室內腳踏車做踩踏節奏高而阻力低的訓練,代替一些輕鬆跑、恢復跑課表。

各式室內腳踏車 ©Sam Moqadam on Unsplash

不過,前文所述的跑者Tony是個例外,考量他的背部與膝蓋關節炎,室內腳踏車能讓他自由選擇適合的強度,以在一般公路上無法做到的方式積極地訓練,並反過來改善他的跑步狀態,同時將受傷風險降到最低。

由於室內腳踏車衝擊力小、強度較高,建議先慢慢開始,以增強耐力為主。如果你以往練跑1小時都沒流汗(指強度低),那就別馬上納入長達1小時的腳踏車課表,先從短途開始,觀察自體感受,讓身心都有時間去適應新的運動,接著再以每周增加10分鐘的方式提升腳踏車訓練量。

資料來源/Runner's World

責任編輯/Dama