運動星球

6種物理治療師精選的舒緩動作 幫你改善全身痠痛!

2019-03-29

痠痛的問題已經不是老年人才會發生,現今許多年輕人因工作繁忙,導致全身上下都時常出現痠痛的情況,嚴重時,還會造成生活不便!因為想快速改善,所以會服用止痛藥來緩解,但長期吃藥並不是一種好的辦法,以下根據專業物理治療師針對有全身痠痛困擾的人制定出了6種舒緩動作,平時可以靠這些動作改善外,也要維持良好姿勢才能事半功倍。

6種物理治療師精選的舒緩動作 幫你改善全身痠痛! ©ko.aliexpress.com

1 拇指屈曲與伸直

這個動作能伸展到大拇指到手腕內側的肌肉,針對有手腕痛、媽媽手、板機指的人來說非常適合。

步驟1:將手掌輕鬆打開,將大拇指往內靠伸展,同時停留約3秒時間。

步驟2:再將大拇指回到原位停留3秒。

步驟3:來回為一組,重複8~10次。

拇指屈曲與伸直 ©webmd.com

2 頸部伸展

這個動作很適合長期使用電腦、低頭滑手機的人,能幫助肩頸伸展達到舒適。

步驟1:跪在地上,頭輕碰地。

步驟2:將雙手往後反釦並往上延伸。

步驟3:停留10~15秒後休息,重複3~5次。

頸部伸展 ©self.com

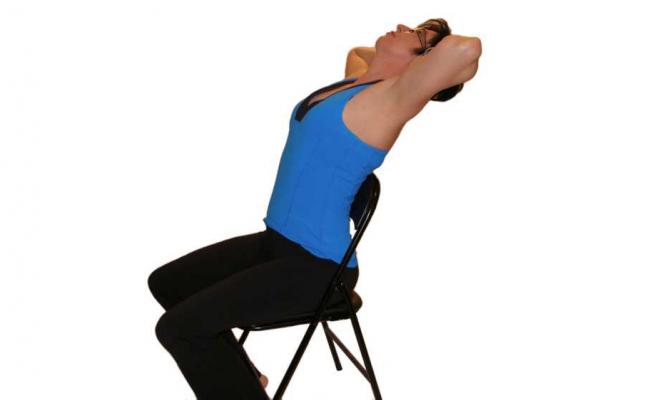

3 背部伸展

這個動作很適合長期使用電腦、彎腰的工作者。

步驟1:坐在一張椅子上(最好有靠背那種)。

步驟2:將雙手十指緊扣並環抱後腦勺。

步驟3:將上半身整個往後仰,並伸展到覺得適合的位置。

步驟4:停留10~15秒後休息,再重複3~5次。

背部伸展 ©stretching-exercises-guide.com

4 瑜伽橋式

橋式這個動作雖然是屬於瑜伽動作,但許多物理治療師都會透過這個動作來讓有髖關節疼痛的人得到舒緩,非常適合長期久坐、騎自行車的人。

步驟1:平躺於地,屈膝保持在舒適角度,雙手放置兩側,將背部往地面平貼,收緊肚子預備。

步驟2:臀部抬起,讓身體呈一直線,停留10~15秒後休息,重複3~5次。

瑜伽橋式 ©yogajournal.com

5 股二頭肌伸展

這個動作能伸展到大腿、小腿,幫助長期久站導致酸痛的人可以得到舒緩。此動作可以透過彈力帶或是毛巾來執行。

步驟1:側躺在床上或是沙發上。

步驟2:將右腳往側躺的那邊伸出,同時彈力帶套入腳底板。

步驟3:雙手緊握彈力帶,同時右腳打直。

步驟4:維持10~15秒後休息換邊。(兩邊為一組,重複3~5次。)

股二頭肌伸展 ©myphysiosa.com.au

6 腳底板滾球

這個動作能按摩到腳底板的穴道,以及放鬆腳底的肌肉、筋膜來緩解腳底疼痛。

步驟1:準備一顆小球(網球或是專門按摩的為佳)

步驟2:坐在椅子上後,將一隻腳踩在球上。

步驟3:開始慢慢的前後滾動球。

步驟4:一腳約做1分鐘後再換邊執行。(重複3~5次)

腳底板滾球 ©medicalnewstoday.com

資料來源/WEbMD、Team Movement Life、Medical News Today

責任編輯/妞妞

運動星球

足繭和雞眼的原因與解決步驟 揪出體態平衡與疼痛的根源!

2019-12-19

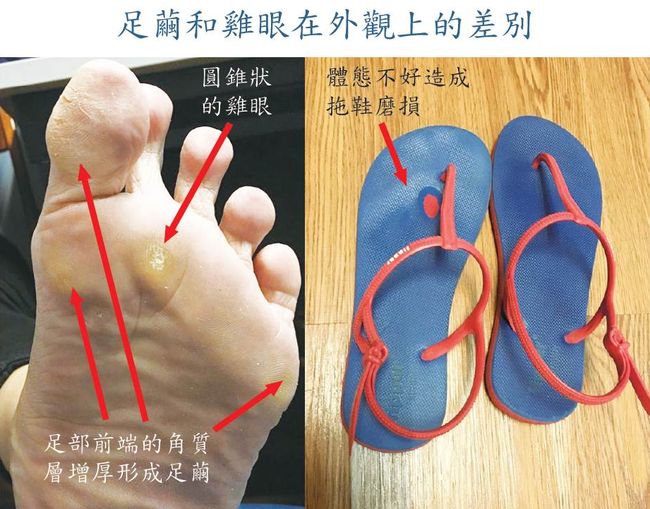

體態或姿勢不正確、長時間走路或跑步、穿了不合腳的鞋,常讓腳底長繭或生成雞眼。但你知道,雞眼和足繭其實同樣是因為局部表皮角質層過度增厚,兩者名稱只是代表嚴重程度的差異嗎?在運動星球.莫克文化出版的《體態平衡與疼痛的根源》書中詳細介紹了兩者的形成機制、可能原因,更進一步提供解決雞眼和足繭的方法步驟。

足繭和雞眼的原因與解決步驟 揪出體態平衡與疼痛的根源!

足繭是比較輕微的情况,因為在站立(體態和姿態)和行走(步態)過程中足部施力不平均,造成局部持續摩擦,而產生輕度的足部角質層增生變厚。雞眼則是嚴重的壓迫與摩擦,表皮為了保護其下的軟組織結構,會造成局部表皮角質過度增厚,且角質呈圓錐狀,朝皮膚內部擴散變硬;外部則呈現白色的固狀隆起,走路時會壓迫其下的韌帶及神經末梢,造成疼痛,嚴重者甚至寸步難行。

雞眼通常發生在腳底,尤其是腳骨異常凸出或壓力較大處,例如腳掌前半部的內側、中間或外側部位,以及足跟部位、腳掌中間外緣部位。雞眼與足繭發生的原因和好發部位有關聯,主要原因有:

1. 足部先天或後天異常:包括先天的足弓過高或過低不平衡,如扁平足和高弓足;或是後天形成的平底足,同時兩側足部高低不平衡。扁平足的雞眼好發在足部的內側,如腳拇趾內側、腳掌前方;高弓足好發於足部外側,包括第五小腳趾外側或者在足跟外側產生厚繭及雞眼。一個人也可能左右雙腳同時出現不同部位的雞眼。

2. 不良的站姿習慣(姿態不良):個人習慣或者長期的工作需求,也會影響 體態和姿態,進而把上身不良姿態的重力落到支撐身體重量的雙足上,讓 足部承受不平均的重力,而產生雞眼問題。

3. 下肢曾受過傷:下肢受傷後如果沒有盡快處理,患者會為了避免疼痛,產生代償作用形成身體歪斜,久而久之使體態不正常,影響雙腳的力量分配不平均,造成雞眼。

4. 不合腳的鞋子:這是個非常重要也可以較快改善的因素。當鞋子不合腳或者過緊,使趾間、趾背與小趾外側等部位長時間受摩擦與壓迫,造成局部皮膚角質層增生,導致雞眼。

5. 糖尿病患者的足部血管神經病變:糖尿病患者因為足部神經麻痹,缺乏知覺,而加重行走時的重力偏差,使足部磨損造成特別嚴重且大的雞眼。雖然沒有疼痛感,卻容易發生足部細菌感染,甚至因此截肢。

6. 慢性關節炎:腳踝或膝蓋關節發炎而造成行走困難的患者,為了減輕關節疼痛而將身體重心偏移,影響體態,使足部承受不平均重力而產生雞眼。

左圖:慢性雞眼形成組織壞死而產生傷口/右圖:糖尿病患者特別嚴重的雞眼

見微知著,一個再普通不過的小問題,也可能隱藏著具體的健康威脅,足以影響全身健康。雞眼治療的困難在於,雞眼本身的治療無法讓雞眼斷根,所以許多患者在看似改善後又復發。因此,治療雞眼的根本方法是改善上述引起雞眼的原因,雞眼自然消失且不再復發,以下治療3步驟:

第一步:用剪刀剪除外層較厚的角質層(醫療院所的醫師可使用銳利的手術刀一層層刮除),能迅速減輕走路時雞眼壓迫內部韌帶的疼痛。

第二步:用外敷的強酸如水楊酸、含水楊酸的治疣液,逐步軟化角質層,之後再慢慢由外而內一層層刮除角質層。

第三步:著手改變造成雞眼根本問題,包括減輕體重、穿合腳的鞋子,鞋頭足夠寬大,鞋子材質不要太硬,最好具備緩衝壓力和吸震功能,並盡量避免長時間穿高跟鞋。再者,可依自己的腳型量身訂製個人化的足弓腳正器,改善不正常的足踝關節、足弓與體態。

書籍資訊

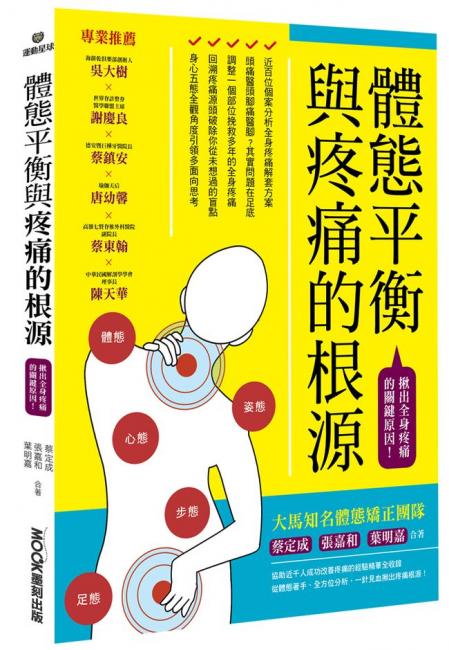

• 文章摘自莫克文化, 蔡定成、葉明嘉、張嘉和合著《體態平衡與疼痛的根源》一書。

本書特色

來自馬來西亞,診治過近千位個案,並致力於推廣體態矯正的自然療法醫師蔡定成團隊,「從腳到頭」為你掃描足底、膝蓋、腰臀到肩頸頭痛的問題點。並從內而外分析自律神經、骨骼與肌肉筋膜如何影響疼痛﹖又該怎麼預防、矯正與治療﹖

全書抽絲剝繭為你解答﹕疼痛的源頭﹖體態歪斜如何形成﹖生活上必須修正的不良姿態﹖有效步態和不良步態的差別﹖如何從足態預測體態的問題﹖扁平足無法改變嗎﹖胃痛、慢性咳嗽、頭暈頭痛的根本原因﹖

全書精闢分析提出解套方案﹕扁平足等各種足弓的改善方案、膝蓋疼痛退化的解決方案、頭頸疼痛和駝背的預防方案、脊椎側彎的預防黃金期與矯正治療、自律神經失調可能出現的症狀、鞋子和鞋墊的選擇與使用技巧

• 更多莫克文化《體態平衡與疼痛的根源》一書資訊 請點此

運動星球

肌肉抽筋 Muscle Cramp

2016-12-30

肌肉抽筋就是所謂的肌肉痙攣,它是因為肌肉產生不自主的強直收縮,在日常生活中,由其運動時經常可見,特別是一些長時間向跑步或游泳這類型的運動。

當發生時,肌肉堅硬,疼痛難耐,往往無法立刻緩解,處理不當時更會造成肌肉的損傷,因此,我們應對其有充分的認識,並了解處理方法,進而避免肌肉抽筋的發生,將傷害降至最低。

肌肉抽筋

發生原因

抽筋的真正機轉目前尚未被確知,大多數的研究結果認為,肌肉抽筋是起因於神經或神經肌應激閾值降低,使得肌肉的神經行動頻率突然增加,造成肌肉強直收縮。下列有幾種情況較易引起抽筋的發生:

- 疲勞:身體疲勞時,肌肉的正常生理功能會改變,此時肌肉會有大量的乳酸堆積,而乳酸會不斷的刺激肌肉痙攣。

- 電解質不平衡:運動中大量出汗,特別在炎熱的氣候下,會有大量的電解質流失。汗得主要成分是水和鹽,而鹽和肌肉收縮有關,流失過多的鹽會使肌肉興奮造成抽筋。

- 寒冷的刺激:在寒冷的氣候中,例如游泳時受到冷水的刺激,特別是熱身運動沒有準備充分,容易導致肌肉抽筋,主要原因是肌肉會因寒冷而興奮性增高所致。

預防方法

- 首先要加強身體適能,提高體能水準,尤其應提高肌肉對溫度的適應能力和肌耐力

- 運動前必須做好準備活動,對活動肌群進行伸展,尤其是容易發生「抽筋」的肌肉可事先做適當按摩

- 冬季的運動活動要注意保暖

- 夏季運動,尤其是進行劇烈運或長時間運動時,需注意水分的補充,並可適當飲用淡鹽水或運動飲料

參考資料

1.《完全跑步聖經》,天下出版公司出版 (2015)

2. Runners World

3. 運動生理學網站

2. Runners World

3. 運動生理學網站