運動星球

腳背痛、腳跟痛求診人數大增! 元凶竟是春暖花開時做這件事

2019-03-29

正值春暖花開季節,賞花、郊遊、爬山等戶外活動陸續出籠。然而足部專科物理治療師指出,從年後到清明這段季節轉換期間,因腳背痛、腳跟痛而就診的患者大幅增加近1.5倍,佔足痛求診患者中多達2成,且腳背痛患者八成是中高年齡層婦女,主因竟是穿包覆性差的鞋子出門!

腳背痛、腳跟痛求診人數大增! 元凶竟是春暖花開時做這件事

動晰物理治療所足部專科物理治療師鄭融表示,每年到了由冷轉暖的冬春交替季節,就常見腳背痛、腳跟痛患者,腳背痛患者又以中高年齡婦女居多,她們平常沒有特別的足痛問題,也沒有足底筋膜炎困擾,但到了這個季節卻傾巢而出前來到治療所求診。

腳背痛跟季節有什麼關聯?鄭融分析,這些中高年齡層的婦女在冬天時活動量較少,因為天氣關係,穿的鞋子包覆力較強,一言以蔽之,冬天時吃多動少、雙腳又被好好保護著。不過開春之後天氣漸暖,賞花、健行、登山等活動量驟增,而過年時身體吃到過重、活動量低使筋骨延展力較差,加上春夏之際穿的鞋子是包覆性較差的涼鞋、淑女鞋,因此腳部穩定性較差。到了春遊的好時節,當他們開始健行、登山,足跟受到的撞擊變多,同時足踝晃動增加,問題就此浮現。

由冷轉暖的冬春交替季節,在診間常見腳背痛、腳跟痛患者

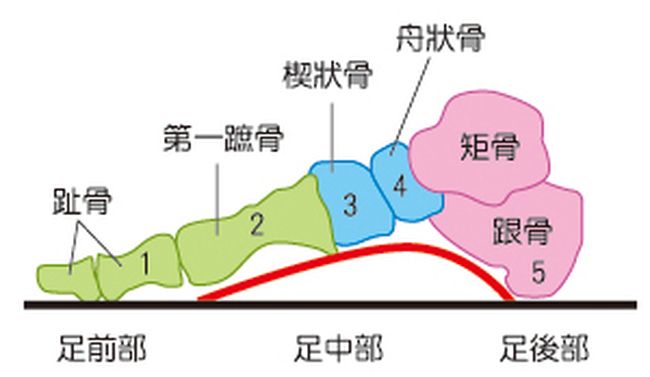

鄭融解釋,一般成年人走路時,正常的足弓下沉現象約在0.4-0.6公分之間,主要功用是緩衝撞擊力以及適應地面的形狀;然而當患者穿上支撐和包覆性較差的鞋子,足弓下沉力量過大(超過0.6公分)缺乏支撐,這時腳背的骨頭就會被壓迫得過度緊密,影響腳背的關節。如果這樣的症狀持續下去又不改善危險因子的話,嚴重恐致疲勞性骨折或是關節發炎。

走路時,正常的足弓下沉現象約在0.4-0.6公分之間 ©科學人雜誌

要避免春夏季出外郊遊的「副作用」,鄭融建議,這類患者外出活動應該穿包覆性較佳的鞋子,挑鞋時著重鞋身左右包覆、腳跟部位支撐度要夠好(簡單的說法是夠硬),並且確實綁好鞋帶。另外他也提醒,想買到合適的鞋,可前往骨科、復健科或物理治療所先做專業的足部量測,現在坊間則有阿瘦皮鞋提供這類服務,測量好自己的足弓動態再來選鞋,能更精準地挑對鞋、穿好鞋,也能避免上述疼痛情況發生。

採訪撰稿/Dama

優活健康網

幾天排便一次才不算便祕?醫界常用這種「大便分類法」來判斷你是否腸胃以出問題!

2024-03-27

只要有每天排便就代表就沒有便秘嗎?事實可能並非如此!年節期間的豐盛佳餚,極大地滿足口腹之慾,卻也可能造成腸胃負擔,甚至出現便秘問題。消化內科醫師指出,每天都有排便並不代表沒有便秘、而2、3天才解便一次也不代表宿便嚴重,每個人的排便頻率會隨個人腸胃蠕動的速度、飲食習慣的差異而有所不同,並提供便祕檢查方式及避免便秘上身的方法。

長期便秘會為身體帶來潛在性的腸道健康風險,聯安預防醫學機構總院長鄭乃源點出:「想了解自己有沒有便秘,排便頻率和型態是2大觀察重點,需要一併考量。」由於每個人的排便頻率,會隨個人腸胃蠕動的速度、飲食習慣的差異而有所不同,因此並沒有一個固定的標準。

鄭乃源舉例,如果每天以原型食物為主、吃大量高纖維食物,那麼排便的頻率就可能相較一般人多;但如果每天節食,甚至飲食不均衡,排便頻率便可能會相對較低。根據研究來看,只要排便頻率每天不多於3次、每週不少於3次,即是可接受的排便頻率,不算是有便秘問題。

便便像羊大便、香腸都是便秘

除了觀察排便頻率外,其實解便型態也很重要,鄭乃源指出,目前醫界常用「布里托斯大便分類法」(Bristol stool scale)來判斷,其中糞便型態若出現第1型與第2型,即是有便秘的可能。

民眾可以自我檢查解便型態,判斷自己是否有便秘或腹瀉問題,對症改善。 聯安診所

如何預防便秘?

多數人評估是否有便秘的方法是依靠感受,比如解便後肚子是否舒服、是否解便困難等,鄭乃源解釋,這些不一定代表真的便秘,若想要讓自己的排便順暢,最重要的還是從日常生活的型態開始改變。他建議6種常見避免便秘的方法:

攝取足夠熱量:攝取的熱量會影響大腸的蠕動,因此每日攝取的熱量一定要能滿足身體的生理需求。

攝取足量纖維質:纖維可分為水溶性(如木耳、秋葵)與非水溶性(葉菜類、菇類)兩種,建議民眾每日除了攝取足量纖維質,可增加水溶性纖維的攝取量。

喝足足量的水:尤其剛起床時,可以喝一杯溫水,促進大腸蠕動,以利排便。

早睡早起:上午腸道較為活躍,因此建議早睡早起,在腸道活躍的白天固定排便。

固定排便時間:藉由吃早飯、多喝水、起床後走走路或是體外按摩等方式,增加便意,並固定排便時間。

盡量不要憋住便意:排便時間不固定者,有時會因為通勤、開會等日常活動導致不能直接去洗手間解便,長期下來可能影響腸道活動,糞便即可能在腸道停留太久,並造成糞便過乾。

鄭乃源強調,若是飲食、生活習慣造成的便秘,其實並不會對身體有太大的危害,但如腸躁症、腸癌等疾病造成的便秘,抑或是因年紀大、腸胃蠕動變慢造成糞便阻塞,導致進一步導致缺血性腸炎的可能,就需要擔心。如何判斷便秘對身體是否有害,需仰賴醫師問診透過理學或腸鏡檢查才能進一步診斷。

他說明,藉由病史以及醫師問診,可判斷便秘可能是哪種狀況,並進一步透過肛門與直腸的指診,以理學檢查判斷是否真的是便秘問題;若無法直接判斷是否有便秘,但針對有便秘主訴者,可進一步安排大腸鏡檢查,了解是否有其他造成便秘的原因,例如息肉或腫瘤。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

跑步傷膝蓋?真相是……

2017-02-15

大家對於跑步的一個迷思是認為,跑步會導致膝蓋的磨損和撕裂,並隨著時間的推移,造成膝關節疼痛、關節炎或其他傷害。但最近的一項研究發現,一次30分鐘的跑步卻實際上減輕了跑者膝關節的發炎症狀。

在一篇《歐洲應用生理學雜誌》上發表的研究報告中,來自楊百翰大學的研究人員找來了15名年齡在18至35歲的健康人士進入實驗室,研究人員讓他們跑了30分鐘跑步機,然後就他們的血液和膝關節液體做實驗前後的採樣,研究人員也做了這些人在平時靜態活動之下的相關檢體採樣。

研究人員原本以為在這些人跑完之後,會在他們的膝關節液中找到更多會刺激炎症的分子,但他們沒有如願。相反地,他們發現血液中刺激發炎的指標實際上在跑步30分鐘後降低了。雖然科學家最終只能從研究的六人中得到完整的資訊,但他們在這些人中看到了相同的結果。

跑步傷膝蓋?真相是……

「結果令人驚訝,」主持研究者,同時是楊百翰大學運動科學副教授的麥特·西利 (Matt Seeley) 說道。「我們預計分子會增加,但是結果卻相反。」西利強調,該結果只能算是一項測試研究,由於採樣人數很少,因此從調查結果中無法做出明確的推斷。研究人員也只是觀測人們在跑步後立即的炎症反應,而不是一個星期或一個月後。但西利說他的團隊計劃將在未來對更多人做同樣的實驗研究,讓他們的結果更具可信度。

「我相信同時希望,根據這樣的數據顯示,跑步對你的關節是有好處的,」西利補充道。「雖然目前的結果有限,但它們是令人意想不到的,也可能對於後續的研究立下了一個非常重要的基礎。」

一些沒有參與研究的專家表示,雖然研究結果令人感興趣,即使是樣本量太少 - 但是目前還不清楚跑步能否保護膝蓋免於受傷或罹患關節炎。「目前的確有些正反兩方的數據,」加州大學舊金山分校外科醫生布萊恩·費利 (Brian Feeley) 博士說。「我們知道有些人一直在從事跑步,而且一直都沒有膝蓋的問題,而另一些人在相對年輕的時候便患有關節炎。」

對於許多跑者來說,一次30分鐘跑步相對較短,費利說這項研究結果並不一定對於長跑也同樣適用。一些針對馬拉松跑者的其他研究,發現軟骨的變化可能在賽後導致持續數個月的關節損傷。

「綜上而論,這表明可能有一個進化上的優勢,若我們跑相對較短的距離,我們的身體比較有能力能夠藉由減少發炎狀況來保護軟骨免受損害,」費利說。「長距離跑步可能導致大量消耗膝蓋減少炎症發生的能力,導致關節退化的可能性。」

不過,西利與費利皆同意,跑步的好處遠大於不跑步(特別是如果適度的話)。其他因素,如體重或遺傳學,也可能影響一個人是否更有可能得到關節炎或其他跑步的傷害。我們需要更多的研究來充分了解其風險與助益,目前,跑者們可以藉由交叉訓練並花更多時間做恢復,以及注意任何疼痛或腫脹,來減少膝蓋問題的風險。

根據另一份2013年的美國研究報告指出,不跑步的人有明顯更高的機率,需要在晚年執行膝關節或髖關節的置換手術。為什麼愛跑步的人比較不容易遇上關節退化的問題呢?研究人員認為,給予膝關節適宜的日常訓練,能讓膝蓋軟骨更健康。

資訊來源:TIME、Runner's World