運動星球

專家:常感冒、免疫力差別再吃補品,可能身體太多脂肪堆積導致!

2019-07-04

有些人常在季節交換的時候感冒,大家都會說這是免疫力太差所導致,此時可能拿出一堆營養品來幫忙補身體,但是,其實有時候並不是缺乏某些營養素的問題,而是身體堆積了太多脂肪、身體質量指數(BMI)超標、脂肪率過高才會讓身體一直處在發炎狀態,當脂肪堆積太多時,就會啟動身體發炎機制。

專家:常感冒、免疫力差別再吃補品,可能身體太多脂肪堆積導致! ©plantbasednews.org

脂肪細胞過多讓身體發炎

我們的免疫系統可以隨時隨地擋住外來的病菌侵犯,但如果免疫系統一直都處在警戒狀態,消耗的能量會非常多,此時免疫系統會非常疲勞!但其實這就是脂肪細胞帶來的問題,脂肪細胞其實就像體內的哨兵,看到有病菌侵入的時候就會負責啟動「發炎」機制來活化免疫系統去進行攻擊,這本來是一件好事,但如果脂肪細胞太多,等於讓身體時時刻刻都在發炎,此時會搞的免疫系統緊張兮兮,會讓好菌跟壞菌一起被消滅。而照理來說,身體在發炎之後,只要確認清除完病菌,白血球會進行清理把病菌跟自己細胞的屍體分解掉,並回到沒有發炎的狀態,但脂肪細胞太多的話,也同時會抑制身體的清理,而這些堆積的廢物又會繼續刺激身體發炎,所以就會時常覺得很疲倦、精神不佳,以及血液循環也會不好。

反式脂肪是發炎主因 ©alinepilani.com

太多脂肪讓你免疫力下降

在這樣的情況下,較胖的身體看起來時時都準備著防禦,但在季節交換、流行病毒互相傳染的時候,或是流行傳染病期。一般人的免疫系統因為體力足夠,可以準確的殺死進入體內病毒,較胖的人身體則是亂殺一通,所以病毒感染的機率更高、而且會覺得體力更差,這也是容易感冒的原因。然而根據美國的統計研究也發現,比如以H1N1的流感病毒來說,在流行期間,BMI≥40以上的人死亡率會增加2.8倍,因為身體根本沒有力氣去抵擋病毒,不過對於看起來瘦的瘦子來說,不要覺得這件事跟自己無關,畢竟發炎反應是跟脂肪細胞綁在一起,而不是體重,所以就算體重正常,體脂肪率超標也會有免疫力差的問題。

太多脂肪讓你免疫力下降 ©jp.freepik.com

怎麼消滅脂肪細胞?

既然身體在脂肪細胞的佔有下會不斷發炎,就表示脂肪細胞是有一定比例,如果過多,身體自然有代謝的機制,所以能做的,就是均衡飲食、規律運動、固定作息,讓身體其他部份正常運作,慢慢的把脂肪代謝掉。像是糖分就是三酸甘油脂的來源,也是非常容易堆積脂肪的食物成分,不是不能吃碳水化合物,而是要盡量少吃精緻澱粉類,像是蛋糕、麵包、白麵條、饅頭、酥皮等;另外,直接攝取脂肪也會造成身體脂肪容易堆積。另外,正常作息、固定時間睡覺,每天睡足6小時以上,才能啟動代謝脂肪的機制。

規律運動、健康飲食來宵夜脂肪 ©.newstatesman.com

資料來源/HERO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

每20個孩子就有1個高血壓!專家:少1公斤降1mmHG

2019-05-23

現在兒童肥胖問題比例偏高,許多父母們都把孩子養成過重的小胖子,這可能是「害」不是愛!由於肥胖關係,在台灣18歲以下高血壓盛行率也高達5%,也就是說,每20個兒童以及青少年,就會有1個高血壓或是有高血壓前期問題。

每20個孩子就有1個高血壓!專家:少1公斤降1mmHG ©istockphoto.com

兒童肥胖率偏高

全球每年有940萬人死於高血壓併發症,而台灣高血壓盛行率高達25.06%,超過400萬人有高血壓!更可怕的是,隨著兒童與青少年的肥胖盛行率越來越高,然而大約每4個兒童就有1個體重過重或肥胖,即便近幾年減重風氣盛行,還是無法讓小朋友體重過重的趨勢減緩,肥胖的孩子長大後持續肥胖的比例高達八成,而且心血管疾病的風險也跟著增加。依據教育部106年學年度學生健康檢查資料顯示,國小學童過重及肥胖率為27.6%,國中學子的盛行率更是高達29.5%。然而肥胖的人罹患高血壓、癌症的風險是健康體重者的2倍,同時罹患糖尿病、代謝症候群及血脂異常風險高達3倍!不僅如此,根據數據顯示,有34.2%的18-29歲人口一年內沒有量血壓,所以會有100萬人不知道自己已經有高血壓問題。

兒童肥胖率偏高 ©hellosehat.com

造成兒童高血壓原因

高血壓的成因是多面向性的,包括環境因素、體重過重、攝取過多鹽分以及高熱量食物、缺乏適量運動等,都是造成兒童有高血壓的原因,其中,父母親的「愛」是最為重要的關係!許多父母會寵溺著孩子,時常買一堆大零食、糖果、油炸食品與甜點當作犒賞,長期下來,不僅身材走樣,罹患高血壓的機率也大幅提升!如何讓孩子回到健康的體重以及預防高血壓的產生這項重要課題,必須由家長以身作則,與孩子一起攜手才能成功。

造成兒童高血壓的成因有環境因素、體重過重、攝取過多鹽分以及高熱量食物、缺乏適量運動等 ©livescience.com

國民健康署提醒,如果有高血壓家族史且又屬肥胖體型的人,最好善用生活周邊的血壓站養成定期測量血壓習慣,更要從年輕時開始調整健康的生活型態,例如採低油、糖、鹽及高纖飲食,拒菸酒、適度運動(1天至少運動30分鐘),才是做好血壓管理的重要關鍵。

採低油、糖、鹽及高纖飲食,拒菸酒、適度運動能預防高血壓 ©freepik.com

然而成人BMI值應控制在24以下,7~18歲兒童及青少年BMI值則應控制在各年齡層標準範圍內,才可能預防!此外,肥胖者可先從每個月減少1公斤為目標下手,每少1公斤血壓約可下降1毫米汞柱,若減重10公斤就相當有一顆降血壓藥的效果。

資料來源/MAYO CLINIC、HEHO健康網

責任編輯/妞妞

凃俐雯

3大常見運動傷害的修復肌貼法

2018-01-10

只要提到肌貼很多人的印象都是:噢!我知道啊!就是運動場上運動員貼在身上五顏六色的那種東西,貼了之後好像就可以跑得比較快,跳的比較高,而且受傷的地方貼了就好像比較不痛,還可以上場比賽。感覺好像肌貼是專業運動員才能使用的東西,但其實不是這樣的。每個人都可以使用肌貼,因為肌貼是治療肌筋膜問題的最佳工具之一。

3大常見運動傷害的修復肌貼法

肌貼的膠因為具有特殊的紋路,所以,貼在皮膚上的時候,會對其下的肌肉筋膜產生拉力,依照貼紮方向的不同,拉力的方向也會不同,產生的作用就不一樣。在沒有受傷的情況之下,可以用促進肌肉收縮的貼法,可以提升運動表現;如果在受傷的情況之下,則可以用抑制肌肉收縮的貼法,以減輕肌肉收縮時對肌腱的拉力,又或者使用固定關節的貼法,以減輕關節的壓力。

除了以上這些運動場上常用的貼法之外,肌貼也可以用來改變或矯正肌筋膜。我們已經知道肌筋膜不僅是運動系統,也是遍佈全身的感覺系統,許多感覺的受器都存在於筋膜裡,而且,淺層筋膜的感覺受器比深層筋膜還要多出很多。而肌貼是直接黏貼在皮膚上的,因此,肌貼能直接刺激淺層筋膜,對於淺層筋膜的影響很大。為此才會說肌貼是治療肌筋膜問題絕佳的工具,每個人都可以利用肌貼來矯正肌筋膜的問題。

小叮嚀

本篇所介紹的肌貼功用,主要是減輕疼痛、增加筋膜下空間及筋膜之間的滑動,以恢復及促進循環為主,適合在平時使用,建議不要在貼紮之後進行運動,以免干擾肌肉收縮造成反效果。

本篇所介紹的肌貼功用,主要是減輕疼痛、增加筋膜下空間及筋膜之間的滑動,以恢復及促進循環為主,適合在平時使用,建議不要在貼紮之後進行運動,以免干擾肌肉收縮造成反效果。

什麼是肌內效?

肌內效是一種針織編法、不具藥性的貼布,廣泛應用在各種運動項目,如馬拉松、籃球、網球等。根據剪裁的形狀及貼紮時的方向與拉力,能誘發肌肉收縮、放鬆筋膜及增加關節穩定度。

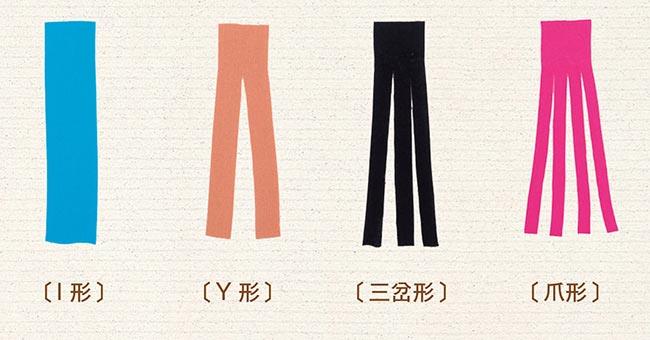

基本形狀

本篇所使用的肌內效寬度為5 公分。貼紮前,要先根據肌肉的形狀與貼紮的部位,修剪成不同形狀。基本上肌內效常用的形狀分為以下四種:I 形、Y 形、三岔形和爪形。

不同的擺位

擺位是指進行貼紮時該部位需要擺放的姿勢。正確的擺位能夠適度延伸肌肉及皮膚,減少貼布對人體表皮產生摩擦力,並增加筋膜之間的相對滑動。

可以貼多久?

肌內效貼布具有防潑水的特性,所以在貼紮後沖澡是沒問題的,一般來說可以維持2 ∼ 3 天,但要特別注意的是如果貼紮的部位出現搔癢的情況,就得立刻撕除。因為皮膚較敏感的人,可能會因為日常動作中皮膚的延展與貼布纖維的摩擦而過敏起水泡,在撕除時也要注意力道。

1 足底筋膜炎

形狀:爪形

長度:與腳跟到腳趾基部距離等長

擺位:腳踝呈90 度

1. 將未剪開的端點貼牢在跟骨正下方,4 條分岔分別從腳跟往大腳趾及第5腳趾基部的方向拉,先將最外側的1條貼好。

2. 再將其餘的3 條平均貼在腳掌中間,即完成。

2 肩頸肌筋膜疼痛

形狀:三岔形

長度: 一半肩膀寬(手臂到脊椎),未剪開部分約10 公分

擺位:手抱對側肩

1. 將未剪開的地方,貼在手臂外側。

2. 三個分叉部位分別沿著上、中、下方,往脊椎的方向貼。

3 阿基里斯肌腱炎

形狀:I 形

長度: 小腿長度的1/2,再加上腳底跟骨的長度(約 5cm)

擺位:腳踝呈90 度

1. 從腳底跟骨處開始,經過腳後跟轉折,沿著阿基里斯肌腱往上。

2. 沿著阿基里斯肌腱往上貼牢,即完成。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

/ 關於凃俐雯 /

大學時代因為打網球時發生肩關節脫臼,即使後來陸續發生打排球脫臼.打羽毛球脫臼等等,還是無法放棄熱愛的各種運動,因此決定成為一個專攻運動傷害與復健的醫「孫」,希望能用最健康的方式預防和治療運動傷害,幫助所有熱愛運動的人重返場上。

部落格 堅持鍛鍊