運動星球

年長者吃胖長肉才健康!專家:每餐都含蛋白質

2019-07-05

這邊的吃胖點並不是要年長者們真的吃成大胖子,而是他們需要大量蛋白質來長肌肉。隨著年紀增長,肌肉流失的速度會越來越快,而漸漸的形成所謂的「肌少症」!當肌肉不足時,所引發的問題很多,像是跌倒、平衡感不足、生活上許多事情無法自理等,所以,建議年長者要多吃點蛋白質、高纖的食物,才能真正補充身體所需要的營養。

年長者吃胖長肉才健康!專家:每餐都好含蛋白質 ©blogs.plos.org

年長者吃肉長胖才好

根據國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長的研究,發現對於50歲以上的人來說,身體質量指數(BMI)最好維持在22~25之間,這是在高齡族群中,死亡率最低的體重標準。在50歲之後,肌肉是快速下降的時候,在這之前都需要保持不要太胖、避免產生代謝性疾病,像是三高、糖尿病、脂肪肝等;但過了這個歲數,反而身體堆積很多老化細胞,消耗能量消耗的更快,當然肌肉掉得更多,最好吃到有點微胖再加上充分的運動訓練後,才能延長壽命。然而許多老人家很容易因為肺炎感染而住院,可能是來自太瘦的關係,導致免疫系統沒有足夠的能量去對抗病魔,讓小感冒動不動變肺炎;但當然過胖到腰圍超過男性90公分以及女性80公分,或是BMI超過27,還是可能導致心血管疾病,所以也建議不要無止盡的狂吃。

年長者吃肉長胖才好 ©blog.umzu.com

年長者的餐盤

不過體重並不是唯一一個指標。有些年長者可能會覺得自己每天都吃得很多、體重也維持的不錯,但仔細發現,早上饅頭配稀飯,中午白飯、青菜、麵筋或醬瓜,以及晚上白飯或是麵配青菜、豆腐乳,頂多加一道菜、蛋或一小塊肉,這些都是加工食品跟碳水化合物,裡面的蛋白質往往都不夠!也有老人家覺得自己要養生,三餐都吃很多青菜,但是高纖維對於腸胃功能已經開始退化的老人家來說,其實會造成腸胃過度的蠕動、脹氣,同時也是另一種負擔。所以建議每天只需要吃到300公克、差不多等於1碗半的煮熟青菜就好,反而是蛋白質要吃到1.2~1.5公克/每公斤體重,以60公斤的老人家來說,至少要吃到72公克。以下為一份7公克的蛋白質食物換算:

半個手掌的煮熟肉/魚

一顆蛋

半片白豆包

一盒板豆腐或2片豆乾、兩塊油豆腐,嫩豆腐蛋白質含量較低,約為2盒

240cc的無糖豆漿

240cc的脫脂鮮奶

1/3碗煮熟的毛豆、黑豆、黃豆

年長者所需的蛋白質示意圖

如果要幫老人家安排餐盤,每餐至少要吃到3~4份的蛋白質,早餐可以喝一杯豆漿、吃一顆蛋,以及半盒豆腐配稀飯,午晚餐可以配一碗飯、一碗青菜與一個手掌的肉或是魚,以及2片豆包等;或是變換不同的作法。像是對於牙齒不好的人來說,可以吃蒸蛋、豆腐,或是選擇質地較軟的魚肉、雞肉來吃,也避免用煎、炸的作法,可以改為蒸、炒,讓食物比較好入口。

資料來源/HEHO健康網、KHN

責任編輯/妞妞

運動星球

仰臥起坐對消凸肚沒用﹖ 1招改善下腹凸問題根源

2021-03-24

明明控制飲食、多運動,為什麼下腹還是一樣凸﹖其實,你現在的胖肚子,說不定只是裡面的東西凸出來而已!生活中要是無法保持良好姿勢,再怎麼靠運動或飲食控制來降低體重,也永遠無法擺脫「凸肚子體型」。為什麼?因為從肚子裡蹦出來的,其實是失去容身之處的內臟!

仰臥起坐對消凸肚沒用﹖ 1招改善下腹凸問題根源

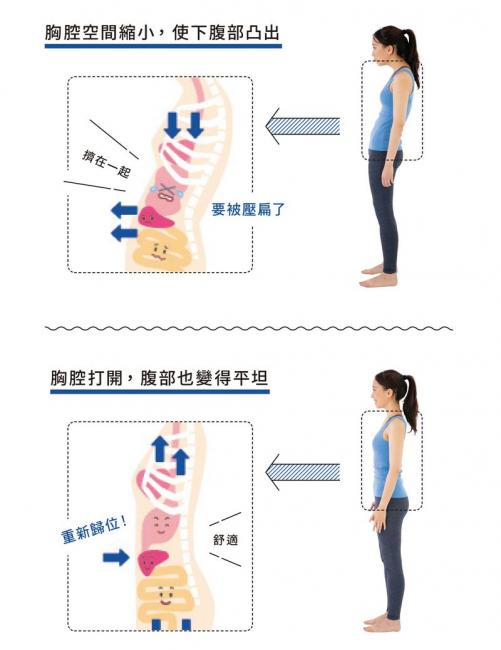

駝背擠壓內臟,導致下腹凸出

為了方便大家想像,就讓我來說明一下吧。駝背的話,就會像下圖插圖一樣導致胸部收縮,肋骨的位置也會下降。這樣一來,掉下來的肋骨就會將下面的內臟壓扁。但是因為肚子的空間有限,被壓扁的內臟無處可去,只好往前凸。這就是造成下腹部凸出的原因之一。

胸腔空間導致下腹凸出

要是不改正會使肋骨下降的姿勢,那麼做再多的腹肌訓練,肚子裡的東西還是會蹦出來。結果就是腹部的贅肉橫生,一副大腹便便的模樣。首先,要把掉下來的肋骨拉上去,留出一個可以收納腹部內臟的空間。

肚子裡面本來就沒有空間了,卻為了「讓肚子凹下去」而以仰臥起坐等收縮腹肌的方式來把肚子收緊,這會使心臟和內臟遭受更多的壓迫。別說瘦下來了,壓迫造成的血壓上升和血液循環變差,實際上對身體來說是非常危險的。

讓往外凸的內臟回歸正確位置

請站在鏡子前面,將手貼在腰上,上半身向後仰。首先,肋骨會向上抬。同時,肚子也會連同肚臍周圍堆積的脂肪一起被拉伸,看上去很清爽。明明脂肪量沒有變化,光是這樣肚子周圍就能瘦一到兩圈嗎?

這是因為往外凸出的不僅只是脂肪,還有因駝背以及被掉下來的肋骨壓扁而「無處可去的內臟」。

因此,若能把掉下來的肋骨拉上去,將內臟所在的空間擴大的話,之前只能往外凸的內臟就能順利地回歸正確位置。一開始做拉伸腹肌,肚子就能當場變薄,從這點來看也是一目了然的。

而且,在持續拉伸腹肌的過程中,人會自然地得到力量,讓整個身體恢復到平衡的舒適狀態。不用說內臟能回歸到最佳位置,就連血壓和自律神經也能自然地調整好。越是輕鬆愉快地做拉伸腹肌,效果就越值得期待。

拉伸腹肌能幫助往外凸的內臟順利回歸正確位置

你現在的胖肚子,說不定只是裡面的東西凸出來而已。這很有可能會讓你看起來顯得比實際的體脂率還要更有肉,實在很吃虧。

讓我們用拉伸腹肌來鍛鍊腹部周圍,保持良好姿勢吧!光是這樣,肚子就能順利凹下去。

資訊

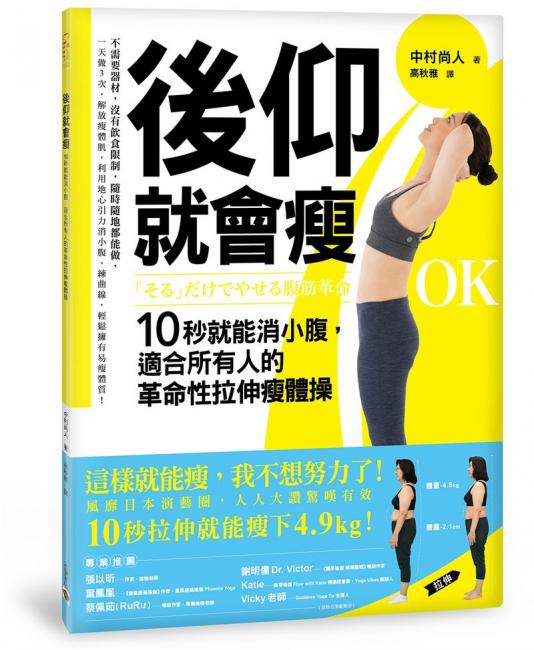

• 本文摘自高寶書版,中村尚人著

《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹,適合所有人的革命性拉伸瘦體操》一書。

本書特色

拉伸就能瘦?我不想努力了!

三個月瘦4.9KG、腰圍小2.9CM!

小腹的真相就是──

被重力壓扁的肌肉+下降的肋骨+擠成一團的內臟

不需要器材,沒有飲食限制,隨時隨地都能做,

一天3次,利用地心引力消小腹、練曲線,輕鬆擁有易瘦體質!

本書中的後仰拉伸動作,能一次鍛鍊4種腹肌+背肌,打開身體燃燒模式,10秒就能輕鬆瘦小腹。實際執行效果是收縮腹肌的1.2倍,疲勞感卻只有1/3!一次性滿足身體所有舒適條件,有革命性的效果 ╳ 革命性的輕鬆 ╳ 革命性的改變!

• 更多《後仰就會瘦》資訊 請點此

《後仰就會瘦》

責任編輯/Dama

運動星球

生產後體態走山? 3種居家運動重塑妳的小蠻腰

2018-07-24

俗話說,「生產像是女人的第二次投胎」。那麼,當產後媽媽重新做人後,發現自己的小蠻腰再也回不去,從少女一夕之間變身婦女時,該怎麼讓自己回到「上輩子」的曼妙身材?以下針對產後體態,教妳藉由掌握產後應有的骨頭架構排列,正確啟動肌肉,進而重新建立起小蠻腰。妳將發現,其實腰身一直都沒有離開妳。

生產後體態走山? 3種居家運動重塑妳的小蠻腰

為什麼從「前凸後翹」變成「凹凸不平」?

產後媽媽雖然已經卸貨,此時不再需要每天頂著重達3公斤的鐵球,但是身體卻已經習慣有鐵球陪伴的日子,因此許多媽媽產後還是維持著懷孕時的姿勢:骨盆重心保留在身體前側,上背部為了回應骨盆位置的改變,胸椎向後凹陷;頭部為了平衡胸椎而前移。

這個體態剛好跟我們理想中的「前凸後翹」體態相反,也會造成產後身體上的不適,該如何改善呢?

除了「凹凸不平」的身形之外,產後還得背負育兒壓力的媽媽們,由於睡眠不足,加上餵奶、抱小孩等各種需求,使得上手臂肌肉過度緊張,肩胛骨內側肌群無力,此時媽媽們的肩胛骨就像是樹根、小手臂像是樹枝:一棵樹上掛著一天比一天大的小寶寶,但是樹根不穩。這就是產後媽媽普遍的身體圖像。

除此之外,為了讓寶寶順利從產道出來,媽媽的腹部肌肉會經歷非常大的拉扯。研究顯示,每一位媽媽在懷孕的最後時期,腹部前側的腹直肌會直接被撕成兩半,出現「腹直肌分離」的症狀。

而骨盆這個大碗也會被撐破,直接從骨盆結構最脆弱的前側部位裂開,出現「恥骨聯合分離」症狀。接下來,我們從這兩類常見的產後肌肉骨頭拉扯切入,說明產後體態的修復。

產後體態剛好跟我們理想中的「前凸後翹」體態相反,也會造成身體上的不適

認識腹直肌分離

為什麼認識腹直肌分離這麼重要?因為當這塊肌肉被撕開時,肌肉的位置也會發生改變。許多懷孕後期媽媽會發現肚子前有一條黑色的線,這就是腹直肌分離造成。這個改變會使腹部看起來較胖,而且可能左右兩側胖起來的形狀不一樣,形成所有女性最討厭的游泳圈。

在腹直肌被撕成兩塊,往左右兩邊擠出去時,會讓腹直肌旁邊所有的肌肉遠離肚臍的方向擠出去,這時若是做出仰臥起坐、轉體等常見的軀幹練習動作,反而會導致腹直肌往左右兩側擠!不只造成腹直肌更難收縮,也會讓體型不好看,讓產後媽媽背負著核心無力、體態失調的罪名。

其實,腹直肌本來就是由兩塊肌肉組成,分為左邊腹直肌及右邊的腹直肌。兩塊腹直肌中間有一條拉鍊,把兩邊連接起來,這條拉鍊由很厚的筋膜組成,解剖上稱為「白線」。如同被放了太多東西而撐炸的化妝包,懷孕後期,腹腔裡的寶寶越來越大,就會讓中間這條拉鍊被撐開。既然小寶寶已經卸貨,我們只要把這條拉鍊重新拉上,就可以讓分離的腹直肌恢復,這樣一來,軀幹的核心肌力得以

恢復,媽媽的腰部曲線也可以更好看。

腹直肌分離矯正

矯正腹直肌分離原理跟把拉鏈拉起來ㄧ樣。透過啟動腹直肌周圍的「腹內外斜肌」,讓腹直肌回到正位。

1 仰躺姿勢下,雙腳彎曲,確定下肋骨與骨盆從側面看起來在同一個平面。

正確呼吸,吸氣到肋骨後方,這時放在髂骨上的手,會感覺圓圓的髂骨往頭的方向些微滾動。兩邊的髂前上脊往肚擠靠近,這時會啟動腹內外斜肌,把腹直肌推回到正確的位置,藉此矯正腹直肌分離。

正確呼吸,吸氣到肋骨後方,這時放在髂骨上的手,會感覺圓圓的髂骨往頭的方向些微滾動。兩邊的髂前上脊往肚擠靠近,這時會啟動腹內外斜肌,把腹直肌推回到正確的位置,藉此矯正腹直肌分離。

腹直肌分離要多久才能恢復呢?若是產後半年內進行腹直肌分離的矯正,一天反覆5-10次就可以看到明顯效果。但若是產後好幾年,有可能腹直肌已經習慣待在錯誤位置,就必須更長時間的矯正。

曾經有位媽媽在產後20年來進行腹直肌分離矯正,由於產後時間相當久遠,因此腹直肌與內外斜肌之間已經產生沾黏,最後花了兩個月才將這層沾黏按摩開,成功矯正腹直肌分離。

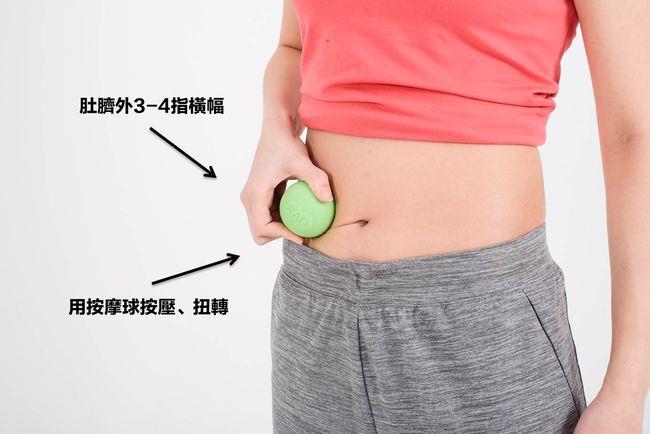

腹直肌與內外斜肌沾黏的按摩

1 找到肚臍外3到4指橫幅的位置,這裡在肚皮表層通常有些微的凹陷,此處是腹直肌與內外斜肌交界處。使用按摩球按壓。

2 在此處用按摩球按壓,並扭轉按摩球,進行橫向按摩,按摩力道要讓痠痛感維持在舒服疼痛的程度,一直按摩到此處不再有痠痛感。可以達到滑動皮下沾黏的效果。

2 在此處用按摩球按壓,並扭轉按摩球,進行橫向按摩,按摩力道要讓痠痛感維持在舒服疼痛的程度,一直按摩到此處不再有痠痛感。可以達到滑動皮下沾黏的效果。

恥骨聯合分離

女生的骨盆是像碗狀的骨頭,原本只需要承裝自己的內臟與生殖器官,但是懷孕時,卻突然要裝下跟自己腹腔一樣大的寶寶。同樣一個碗要裝兩倍的內容,於是身體想到一個把碗變大的方法,就是把碗撐破!

碗狀骨盆前側有個較不穩定的地方,叫做「恥骨聯合」。這個地方被設計得這麼脆弱,就是為了在生命入住時,可以把骨盆撐破,而不會因為媽媽骨盆太小壓迫到寶寶生長(骨盆太小,或是恥骨聯合沒有在適當的時候分離,是後期難產的原因之一)。撐破聽起來是個很好笑的方法,不過我們的身體其實非常厲害,一半的媽媽在骨盆被撐破後會自己癒合,但若是癒合不穩定,就會產生骨盆前側的恥骨疼痛。這種疼痛可能會影響產後媽媽的生活、運動。

因為恥骨聯合的分離拉扯,會導致骨盆整體受力不再平均,因此,任何單腳站的動作,都會使恥骨聯合更加不穩定。在確定恥骨聯合完全癒合前,禁止一切單腳站的動作。建議在產後可以使用彈力帶增加骨盆周圍的穩定性,從雙腳臀橋、雙膝跪姿等簡單的雙腳承重動作開始練習。

恥骨聯合分離矯正運動(初階)

1 雙腳完全併攏, 屈膝。在骨盆、大腿(近膝蓋)處,分別用一條彈力帶綁起固定,給予骨盆穩定支持。吸氣。

2 吐氣時將臀部抬離地面。吸氣時再回到地面。注意動作時必須使用臀部的力量,手不出力。

2 吐氣時將臀部抬離地面。吸氣時再回到地面。注意動作時必須使用臀部的力量,手不出力。

書籍資訊

◎ 圖文摘自木馬文化,張保保著作《孕‧動‧瘦:紓壓備孕,緩解孕期不適、去除產後臃腫,恢復少女線條的快樂孕動法!》一書。

本書特色

1. 市面第一本從備孕到產後,結合生理、物理等層面整理而成的專書。

2. 隨書收錄:懷孕初期-後期運動規劃課表範例,專業教練或一般讀者皆可參考適用。

本書將從女性孕前到孕後,身體不同時期的賀爾蒙波動、骨盆腔內臟的改變,以及肌肉骨頭系統的成長,透過專業的孕產知識及運動操作,陪伴每位孕媽咪從懷孕到生產,恢復優美體態。

如果你正值:

懷孕前 ====〉本書收錄孕前緩解壓力的紓壓運動,降低壓力備孕更順利!

孕期間 ====〉

1.揭開受孕的神祕面紗、破除懷孕運動的常見迷思。

2.為孕媽咪做出更適當的運動選擇:改善全身的正確呼吸、讓子宮更加穩定的腹腔壓力練習。

3. 緩解懷孕時的種種不適:便祕、水腫、坐骨神經痛、還有越來越不舒服的睡眠時間。

孕產後 ====〉拯救產後體態,重新建立小蠻腰、找回舒服的上背、改善惱人的媽媽手,重回少女線條。

• 更多木馬文化出版《孕‧動‧瘦:紓壓備孕,緩解孕期不適、去除產後臃腫,恢復少女線條的快樂孕動法!》資訊 請點此

◎ 圖文摘自木馬文化,張保保著作《孕‧動‧瘦:紓壓備孕,緩解孕期不適、去除產後臃腫,恢復少女線條的快樂孕動法!》一書。

本書特色

1. 市面第一本從備孕到產後,結合生理、物理等層面整理而成的專書。

2. 隨書收錄:懷孕初期-後期運動規劃課表範例,專業教練或一般讀者皆可參考適用。

本書將從女性孕前到孕後,身體不同時期的賀爾蒙波動、骨盆腔內臟的改變,以及肌肉骨頭系統的成長,透過專業的孕產知識及運動操作,陪伴每位孕媽咪從懷孕到生產,恢復優美體態。

如果你正值:

懷孕前 ====〉本書收錄孕前緩解壓力的紓壓運動,降低壓力備孕更順利!

孕期間 ====〉

1.揭開受孕的神祕面紗、破除懷孕運動的常見迷思。

2.為孕媽咪做出更適當的運動選擇:改善全身的正確呼吸、讓子宮更加穩定的腹腔壓力練習。

3. 緩解懷孕時的種種不適:便祕、水腫、坐骨神經痛、還有越來越不舒服的睡眠時間。

孕產後 ====〉拯救產後體態,重新建立小蠻腰、找回舒服的上背、改善惱人的媽媽手,重回少女線條。

• 更多木馬文化出版《孕‧動‧瘦:紓壓備孕,緩解孕期不適、去除產後臃腫,恢復少女線條的快樂孕動法!》資訊 請點此