陳柏長

馬拉松成績進步最快的族群:高齡跑者

2019-07-26

對於年長者,運動可以降低死亡率,擁有更好的身體狀態,維持更好的活動力。同時可以預防老人跌倒及跌倒的風險(高齡者跌倒伴隨著較高的死亡率)。有在運動的年長者,有氧能力下降的速度會比同年齡少一半,同時也會減緩肌力下降的程度。

馬拉松成績進步最快的族群:高齡跑者

我們為什麼分享這篇文章?

高齡運動風氣漸長,在馬場賽道上,高齡跑者也越來越多。大多人知道長者規律運動能促進身心健康,但極少人把高齡跑者和「跑速」這種競技面向聯想在一起。其實透過數據可看出,高齡跑者的進步幅度其實可以相當大,且年齡越高進步的幅度越大。不只是成績,更環環相扣著健康。希望讓家中父母健康老化、快樂享受運動,陳柏長醫師的這篇文很適合說服他們動起來!

年長者的運動好處及有氧運動建議

定期規律的運動可以降低心血管疾病、糖尿病、各種癌症、失智的機率、減少焦慮及憂鬱,增進睡眠的品質,維持正常體重及骨質密度。

美國心臟協會(AHA)及美國運動醫學會(ACSM)建議,年長者每週應進行5天至少30分鐘中低強度有氧運動;或是3天超過20分鐘的高強度有氧運動;或者是兩者交叉訓練。同時為了保留肌力,應該要進行肌力訓練。對於身體已有明確疾病的長者,在運動前應先就醫諮詢身體狀況是否適合運動。

高齡者可以用自我知覺量表來衡量運動的強度。以0到10分來計算,當5-6分為低強度,7-8分為高強度運動。對於沒有運動習慣的長者,只要開始規律運動,很快就能得到相對於不運動者的那些好處,因此開始運動永遠不嫌晚。

資料龐大的紐約馬拉松

對於高齡者的有氧運動,很難有些客觀的觀察,因為年長者從事運動的人口相對較少(一般成年人約2-3成,長者運動比例會再更低),也很難有大量穩定的資料,去觀察這群人的運動表現。因此在長者的運動資訊上是相當缺乏。生理上肌肉力量在30歲達到高峰,在50歲開始會明顯下降,而運動可以減緩這個下降的速度。 雖然沒有很明確的定義去界定高齡運動員,但是可以將生理肌肉下降當作一個分水嶺。50歲以上的運動員可視為高齡。紐約馬拉松為世界最大型的馬拉松之一,從近40年前的1.5萬人到近年來的5萬人,有完整的成績資料可以做為研究之用,可以提供研究高齡者有氧運動表現的長期資訊。

有2份研究是將從1983年到2009年參與紐約馬拉松的人分組,並且以前幾名的完賽者成績當做研究資料,原因顯而易見,高齡者的參賽人數較少,也只有前段班的參賽者能確認他們有長期投入在訓練上。

隨著時間的增長,參加人數越來越多,男女跑者比例也越來越平衡,從過去的5比1,到近代的2比1,表示隨著時間的推移,過去認為女性不適合參與馬拉松運動,這樣的歧視漸漸不再被接受,也使得女性參與度的增加。同時各個年齡層的參與者都相對應增加,尤其在高齡參與者的比例更是顯著,表示投入長跑運動的長者越來越多。

高齡跑者的成績

雖然長跑紀錄不斷地被推進,但是50歲以下領先完跑者的平均成績並沒有明顯進步。而在50歲以上的高齡跑者,則可以看見明顯的進步,令人意外的是,年齡越高的組別進步的幅度越大,尤其在女性長者的進步幅度更是明顯,平均每10年可以進步10分鐘左右的時間。

過去高齡者及女性被認為不適合參與長跑運動,但是這樣的觀念被逐漸打破,隨著參與者的人數變多,成績進步可以說是某種必然。但是近代還能持續的進步,就不單單能以參與運動的人口變多而去解釋。

50歲以下參與馬拉松賽事的人口一樣增多,但是卻沒有明顯的進步。但是長者以前被認為不適合長跑,現在被鼓勵參與各式的運動,除了長跑訓練外,這些長者可能有更多的知識及觀念去進行肌力訓練,更大大增加他們在長跑運動上進步的可能。

長者在經過長期的有氧運動訓練之下,最大攝氧量及肌力相對能夠被維持住。長跑運動可以讓長輩出門,可以讓年長者有更好的社交活動可能性,同時保有更好的身心健康狀態。

紐約馬拉松的資料,雖然有30年的紀錄,但是我們很難由這份資料得知跑者的身高體重以及疾病史,也無法得知這些高齡跑者是健康有問題後才開始運動,或是年輕時就有運動習慣而一直保持到年長。

50歲以下的頂尖跑者,成績已經進入一個很難再大幅進步狀態。但是高齡跑者,隨著參與者的人數增加,以及各種訓練知識、醫療的進步,他們可能還有很大的進步空間。

健康的老去

隨著嬰兒潮的退休,他們的醫療及健康問題,都是各國政府很難去面對跟有效解決的燙手山芋。台灣一個病人倒下到死亡平均超過7年,這除了表示台灣醫療便宜,也表示醫療人員盡心盡力維持這全世界最高品質的醫療水準,但悲哀的是這件事情反面,代表著生病後的生活品質可能並不好,走進看看各家醫院的呼吸照護中心,可能可以看到那些不再像是人的病人。

運動或許不能解決所有的問題,但是運動已經不斷被驗證可以善高齡者的健康狀態,甚至是精神狀態,可以不讓長者只待在家裡,而是能夠走出門跟人互動。過去我們可能不能想像80、90歲的長者可以安全完成一場馬拉松,而現在只要沒有特殊狀況,長者也可以參與這樣高強度的運動,享受這樣的比賽,而且參與這項運動的長者越來越多,不再是少數人的運動。

擁有良好的運動習慣,或許能夠改變高齡者的生活品質及減少各種醫療問題,而這件事情卻是被政府所漠視,提高健保給付或是長照都不是正確的解答,如果能從根源解決才是良方。讓長者活得更有尊嚴,老得更健康,並且在少子化的現在,一個人的倒下,更可能會拖垮一整個家庭。鼓勵長者走出門,不管是有氧運動或是肌力訓練都可以扭轉這一切。

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室

運動星球

2018金門馬拉松 361°贊助選手陳秉豐金門馬初試啼聲 勇奪半馬總冠軍

2018-01-15

每年秒殺的經典熱門賽事金門馬拉松延續2017年擴大舉行,2018年賽程分為兩天,13日為5公里的嘉年華FUN RUN,吸引超過12,000名民眾;今日則為全半馬的競賽組,人數約7,200名。被跑友喻為跑者天堂的金門馬拉松,今年更降低路線難度,讓初次參與以及想要突破最佳成績的選手享受其中。361°此次邀請到年度簽約選手-陳秉豐一同參與本屆賽事,賽前便設定拿下半馬冠軍的目標。鳴槍出發後,陳秉豐便與同為361°簽約選手的黃文良一同配速,兩人合作希望能與第三名選手何盡文拉開距離,經過約12公里的纏鬥,兩人決定拉高速度,果然一舉推進,在終點前的最後3公里,陳秉豐更火力全開,最終以1小時11分57秒不負眾望取得半馬組總排第一的佳績,黃文良則名列第二,成績1小時13分13秒。

2018金門馬拉松 361°贊助選手陳秉豐金門馬初試啼聲 勇奪半馬總冠軍

不讓外籍選手專美於前 前世界冠軍孫偉偉女子全馬總排第二

361°跑步顧問同時亦為前世界冠軍的馬拉松好手孫偉偉,第三次參加金門馬拉松,對於路線的規劃給予高度的肯定;最終以2小時58分33秒拿下女子全馬亞軍,僅次於冠軍的肯亞選手奇柏特。她謙虛的表示,能夠第三度站上金門馬拉松的頒獎台非常的幸運。

跑步顧問同時亦為前世界冠軍的馬拉松好手孫偉偉拿下全馬女子亞軍

並肩十年的好夥伴

一年一度的金門馬拉松正式進入第十一屆,從第二屆起邀請運動品牌加入的金門馬拉松,361°成為唯一官方指定運動品牌贊助商,也開啟了與361°長達十年的合作關係,今年361°廣邀贊助選手及跑團共100位選手前往金門一同參與,包含合作跑團-舒康跑團、簽約選手陳秉豐、校園大使陳鵬文等人。一直以來,361°支持著國內外各項大型運動賽會,除了2016年的里約奧運,今年更成為2018年雅加達亞運的高級合作夥伴,希望透過這些賽事提供選手優質的產品外,同時能夠傳達品牌如同運動員們在運動場上多一度的堅持與熱情!

贊助選手及跑團近百位選手共同參與,賽後簽約選手陳秉豐(左三)等人與林炳煌總經理(左四)合影

跑者最佳後盾 得獎鞋款任你穿

自2016正式進入台灣市場的361°即將邁入第三年,由台灣團隊所開發設計的跑鞋屢屢在國際上獲得獎項肯定,361°全新開發鞋款並獲得全球指標性跑步雜誌Runner’s World的推薦,入選七大秋冬推薦鞋款之一「MERAKI」,也於此次品牌展示攤位現身,更提供全尺碼的鞋款及體驗活動,讓跑友們現場感受這具有台灣DNA的跑鞋。而大家引頸期盼的SENSATION系列第三代鞋款「361-SENSATION 3」,更於活動會場首度亮相,夾帶著一二代的Runner’s World獲獎肯定,SENSATION 3帶給大家不同於以往的全新感受。

資料、圖片來源/361° Taiwan

責任編輯/瀅瀅

運動星球

方序中跨界操刀設計2017新北市萬金石馬拉松選手跑衣 全新意象耳目一新

2017-01-12

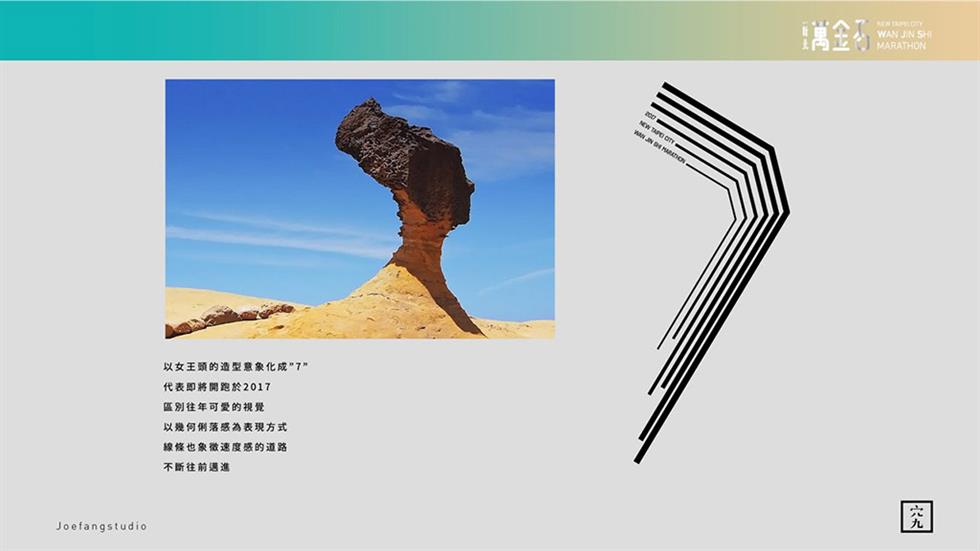

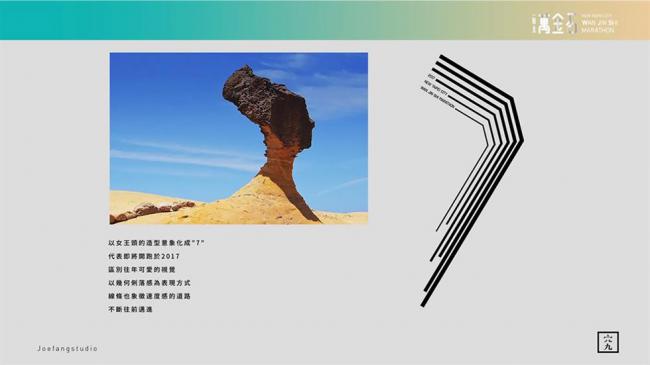

2017年新北市萬金石馬拉松於去年宣布將透過賽事深度結合新北觀光文化與創意產業,特邀知名設計師方序中親自操刀設計選手跑衣, 歷經兩個月的引頸期盼,終於在今(6)日正式公開發表。「將女王頭的造型意象化成”7”,畫作七條道路,代表即將開跑於2017。以幾何俐落感為表現方式,深色為基底,讓主題色更加鮮明,線條象徵充滿變化的地形道路,山形與海形的意象呼相輝映,也像是一道一道正在前進的光束,充滿挑戰且不斷往前邁進。」方序中的設計巧思驚艷全場,不僅突破傳統意象,還採用了時尚的黑底配色、讓參與過歷屆賽事的選手們耳目一新。

2017萬金石馬拉松選手跑衣設計理念

跑衣發表秀上不僅邀來馬拉松好手陳聖崴、陳瑋琳、張哲豪、邱念慈一同擔任此次賽事限定周邊商品代表Model,更請到「正能量女神」 Rima瑞瑪席丹擔任選手設計跑衣壓軸走秀,向來形象健康、運動與時尚兼具的她,在記者會上大方分享自己的跑衣時尚穿搭術以及自己的運動時最愛聽的音樂,此次還將於3月19日賽事當天領跑快樂馬拉松組(7K),與跑友們一起用跑步輕旅行、領略北海岸之美!

新北市萬金石馬拉松今日發表由設計師方序中親自操刀設計跑衣-全新意象令人耳目一新

萬金石限定商品同步於官網上開放預購,預購期間即日起至1月13日止下單,即享預購85折優惠。同時為感謝跑友熱情相挺,所有登記報名2017新北市萬金石之跑友,今(6)日將陸續以E-mail送出獨家優惠序號,結帳時享獨家8折優惠!(不可與首購併行)。

而向來親民的新北市副市長 侯友宜不僅擔任走秀神秘嘉賓、為各位示範男版跑衣,還上台與Rima一同揮毫作畫。侯副市長將女王頭化身俏皮跑步選手,將作品命名為「銀色奇雞」代表2017新北市萬金石馬拉松將在今年(雞年)邁向銀標的意象,讓大家為之驚艷;而Rima以「Queen」為主題,「我畫的女王有個皇冠、a good heart (一顆善良的心)、腹肌、還有很強壯的肌肉。」為深度結合觀光與文創,2017萬金石馬拉松攜手水彩插畫家-喜花如推出全新俏皮的萬金石活動頁,推展新北景點與繪圖競賽「畫出你獨一無二的女王頭」(http://bit.ly/2017WJS),邀請大、小朋友一起來發揮創意,更準備多項大獎好禮:2017萬金石限定商品(T-shirt、帆布袋)、可愛馬電動車、720太陽眼鏡、東肯運動機能襪、美津濃運動袋、acer精美筆記本、形動動能飲、旺仔牛奶…等,無論投稿、投票人人有禮!徵稿於即日起至1月22日止、投票於2月1日起至2月28日止,詳情請上2017新北市萬金石馬拉松官方Facebook活動區「畫出你獨一無二的女王頭」(http://bit.ly/onlyWANfb),或洽客服專線02-8772-6682。

為深度結合觀光與文創元素,萬金石馬拉松舉辦繪圖競賽,邀請大家一起發揮創意