運動星球

澎湖國際鐵人三項賽29國好手齊跑 奪冠日人﹕「台灣真是我的幸運地!」

2019-10-02

2019 LEXUS IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽於9月29日在世界最美海灣澎湖舉辦,今年5周年的IRONMAN Taiwan是第4度移師澎湖,吸引29國700多名國內外頂尖好手參加,國外選手多達5成,一齊角逐35名2020 IRONMAN世界錦標賽的參賽資格。 226 男子組由日本選手神谷泰平以總成績9:27:10獲得第一,賽後他高興大讚「台灣真的是我的幸運地!」

澎湖國際鐵人三項賽29國好手齊跑 奪冠日人﹕「台灣真是我的幸運地!」

29日登場的是226公里賽事,重新回到美麗的嵵裡沙灘舉辦,清晨六點由許智富副縣長、教育處處長蘇啟昌、教育處副處長林長安,以及鐵人公司董事長林澤浩一起鳴槍開賽。今年一共送出35個IRONMAN世界錦標賽名額,鐵人選手們無不使出渾身解數,力拼取得明年十月在夏威夷科納島KONA舉行的IRONMAN世界錦標賽門票。

226 男子組第一名是來自日本的神谷泰平,總成績9:27:10;第二名來自台灣的謝漢霖總成績9:33:21;第三名則是英國的HARRISON BELFIELD,總成績9:38:02。「台灣真的是我的幸運地!」冠軍神谷高興地說,他曾在2017年IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人三項賽奪下分齡組冠軍,不但拿到IRONMAN KONA世錦賽的門票,也在賽後成功向現在的太太求婚成功,人生的夢想都在IRONMAN Taiwan逐步實現。

226公里男子組由日本選手神谷泰平以9:27:10奪下冠軍

女子組方面亦拼出令人驚豔的佳績,第一名來自日本的孫崎虹奈總成績11:08:31;第二名來自香港的Mandy Tik總成績11:34:34;第三名荷蘭的Autilia Stapper總成績11:37:15,大家堅持到底的精神讓人敬佩。

身為三鐵雜誌編輯的孫崎虹奈一直都很喜歡鐵人三項運動,去年也曾來參加IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人賽,但成績不甚理想。今年重新加強訓練量捲土重來,一舉拿下女子組冠軍,賽後她喜極而泣說:「沒想到可以拿到第一名,真的很感謝大家!」

女子組由日本選手孫崎虹奈以11:08:31摘下后冠

另一方面,在台灣「一帽成名」、剛在法國2019 IRONMAN 70.3 世界錦標賽戴著埔鹽順澤宮帽奪下冠軍的Gustav Iden,這次也特別錄製一段影片幫所有選手加油打氣,希望大家能好好享受賽事,就像這屆賽事主題「Fight For Your Dreams!」勇於挑戰自己的夢想。有趣的是,賽道上也出現許多戴著埔鹽順澤宮帽的選手們,大家都希望能像Gustav Iden一樣,藉由幸運物宮廟帽獲得好運!

資料來源/台灣鐵人三項有限公司

責任編輯/Dama

運動星球

5招小腿訓練 助你提高步幅和步頻、跑得更快﹗

2021-08-05

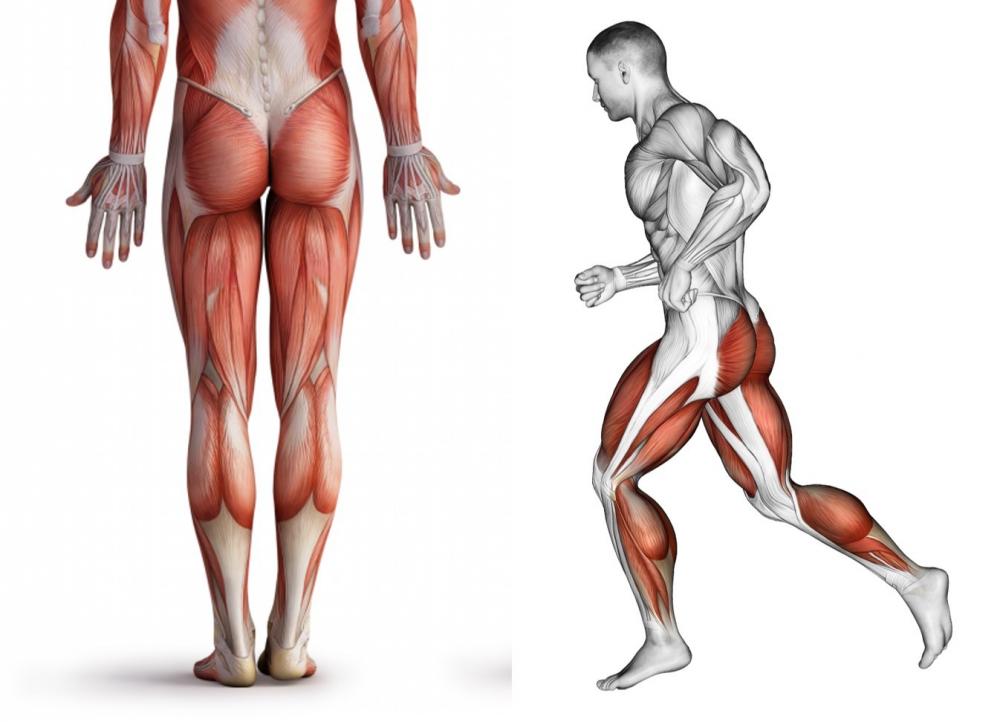

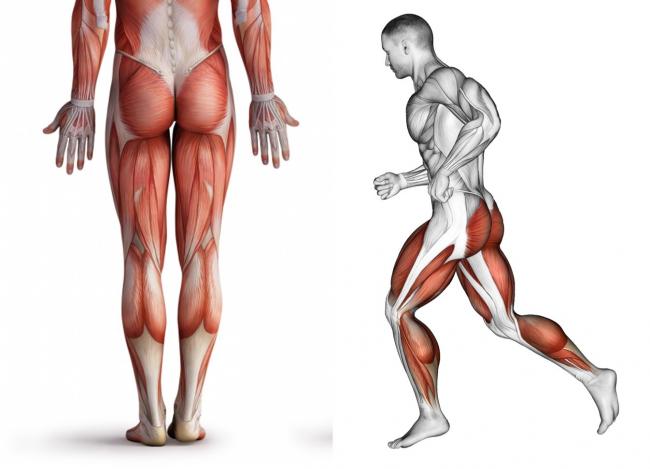

如果你跑得好、跑得強,那真該感謝你的小腿肚﹗紐約 Mile High Run Club 認證跑步較練 Raj Hathiramani 指出,因為每一步觸地時,小腿後方的肌肉都在雙倍為你工作,以保護腳踝並提供動力。所以,強化這些肌肉將能增強腳踝穩定性,進而提高步幅和步頻、幫你突破更快的速度高牆﹗

5招小腿訓練 助你提高步幅和步頻、跑得更快﹗

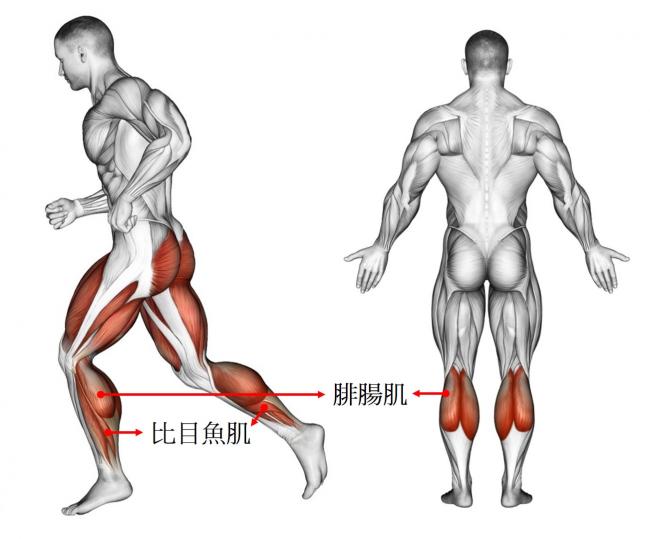

小腿後側的「腓腸肌」是腿部最大的屈肌,俗稱為小腿肚,從膝蓋後方一直延伸到腿的下半部,可支持快速和爆發性動作;「比目魚肌」則從膝蓋後方外側延伸到腳跟,可保持腳踝穩定性和安全。跑步時,小腿透過使膝蓋彎曲和腳跟抬起,來幫助你的步伐往前邁進,因此,強壯的小腿可以讓你提高步幅和步頻,因而跑得更快。

以下由Hathiramani設計的5招循環訓練,結合了跑者需要的力量、活動度和爆發力,看似基礎簡單,但其實只要練一趟就能啟動你的小腿肌肉。

小腿後側的腓腸肌與比目魚肌

怎麼做:依序照指定次數做下列訓練動作,每組之間休息 30 秒,重複做 3 趟循環。

準備工具:一組中等重量的啞鈴、瑜珈墊。

1. 站姿提踵 Isometric Calf Raise

Step1:雙腳與肩同寬站立,雙手臂垂放兩側(要增加強度可各握一個啞鈴)。

Step2:緊縮腹部核心以保持穩定性,雙腳跟抬離地面,用前腳掌蹠骨部位著地。維持5秒鐘再回到起始位置。

共做10次

2. 腳尖農夫走路 Farmer’s Walk on Toes

Step1:雙腳與肩同寬站立,雙手各握一個啞鈴,手臂垂放在身體兩側。

Step2:緊縮腹部核心,保持抬頭挺胸、肩膀向後。

Step3:雙腳跟抬離地面,用前腳掌蹠骨部位著地,向前走幾小步,再向後退幾小步(步數視環境而定)。

來回走60秒鐘

3. 下犬式腳踏板 Downward Dog With Foot Pedal

Step1:雙手掌位於肩膀的正下方平貼地面,類似高平板式姿勢,並張開手指,將手掌往地面壓。

Step2:臀部抬高呈倒V形,保持雙腳伸直。

Step3:先將左腳跟盡可能貼近地面,以伸展左小腿,此時右膝蓋稍微彎曲。換邊同樣,將右腳跟盡可能貼近地面,以伸展右小腿,此時左膝蓋稍微彎曲。雙腳不斷交替。

每側重複20次

4. 深蹲跳 Jump Squat

Step1:雙腳略比肩寬站立,腳趾略為向外,雙手抱胸保持平衡,呈深蹲預備姿勢。

Step2:膝蓋彎曲同時臀部向後,盡可能降低胸部位置,呈深蹲姿勢。

Step3:可利用向後擺手獲得動力,雙腳跳起來,在空中身體呈垂直跳躍。落下時回到深蹲姿勢。

連續動作20次

5. 開合跳 Jumping Jack

Step 1:雙腳併攏站直,雙手垂放身體兩側預備。

Step 2:跳起時,雙腳往外張開到大於臀部寬度,雙手經過身體兩側向頭頂上方拍手(也可不拍手)。落地回到起始動作,此時雙腳屈膝緩衝,以保護膝蓋。

重複跳躍20次

資料來源/Runner's World

責任編輯/Dama

根據心率設定特定運動目標

2016-10-26

根據你自己的運動經驗,你應該知道體能有很多種類型。有些人騎單車遠比游泳厲害,有些人擅長速度而非距離,有些人非常強壯,但是跑不遠。基本上,這些運動需要不同型態的體能,我們稱此為「不同的能量系統」。而比較常見的用語是「有氧」與「無氧」,更容易理解的說法是「時間長、節奏慢的運動」以及「時間短、節奏快的運動」。

人們在不同運動中移動的形式,反映了不同運動有不同的體能需求,因此也有不同的能量需求。舉例來說,足球球員不斷地跑跑停停,或是不停慢跑又衝刺;網球選手先是靜止,接著快速啟動;長距離跑者總是用同樣的速度練跑。因為不同的運動需要不同的移動模式,也就需要不同的訓練方式。要了解你自己的訓練計畫不同的階段,你就得了解體能有哪些型態,以及它們運用的能量系統為何。

如果你是耐力型運動員,你也得了解影響這些能量系統運作的因素,而最重要的兩個因素是「營養」和「強度」。即使本書主要聚焦在心率訓練,但是在此我們會花點時間探討其他因素如何影響你的體能。

根據心率設定特定運動目標

能量如何產生

心率對運動的反應受幾個因素主導,心肺系統是其中之一。因此,當我們討論心率時,也該涵蓋完整的心肺系統功能。這個系統將氧氣和能量運送給肌肉,我們可以把「運動時使用能量的能力」直接視為「肌肉的代謝能力」。

最基本的兩個能量代謝系統是「有氧系統」和「無氧系統」,它們分別使用不同的能源提供能量,你是否能順利瘦身或是在賽事中得名,端看其中一種能量系統訓練的成果。一般來說,時間較長、速度較慢的運動,例如越野滑雪以及長跑主要仰賴有氧系統,它會將脂肪轉化成能量。

衝刺型和爆發式運動,例如百米短跑,或是鍊球,主要仰賴無氧系統。團隊型的運動大體居中,兩種系統都會用到,不過各種團隊型運動對於不同系統的依存度差別很大。舉例來說,冰上曲棍球大約有80~90%屬於無氧,剩下的10~20%是有氧,足球則是一半一半。

這些代謝需求其實指明了訓練的方法:刻意偏向訓練某一種能量系統,或是訓練不足,不僅影響你的表現,也會影響你的恢復,甚至有受傷的風險。

三種能量系統

肌肉中最終的能量來源是三磷酸腺(adenosine triphosphate),一般簡寫為ATP。不管你吃或是喝什麼食物,最後都必須轉化成三磷酸腺才能被當作能量來運用。人體透過三種能量系統來釋放出三磷酸腺:磷酸-肌酸(ATP-PC)系統、無氧醣酵解系統(anaerobic glycolysis system )、有氧系統(前二者都是無氧系統)。通常,一個能量系統會主導某個特定運動強度,但是這三種能量系統其實在各種運動類型中多少都會用到。

在三種能量系統中,利用心率監測來量測有氧運動的強度,相對簡單,也很可靠,當然這不是說無氧運動不能利用心率來量測,它也可以,尤其在強度最低的部分相當準確。然而,當運動強度持續上升,到達無氧運動的高強度區,心率反應就會產生延遲的現象,尤其是強度急遽上升時。這個延遲現象的確降低了它的可靠度,然而當延遲發生時,恢復心率量測的可靠度卻上升。因此,在這類情況下,心率計可能更適合作為恢復的量測工具。

磷酸-肌酸系統(ATP-PC)

磷酸-肌酸系統是一個非常強大的高能量系統,能夠快速地提供大量的能量,但是它只能維持幾秒鐘,主要用來應付衝刺和節奏極快的運動。多數的情況下,它需要最高或是接近最高強度的輸出,它同時也是任何一項運動,不管強度如何一開始幾秒最主要的能量來源。 這個能量系統仰賴儲存在肌肉的ATP,一旦有需要可以立即釋出。由於這個系統高度仰賴磷酸肌酸(creatine phosphate) ,所以力量型和速度型運動員經常補充肌酸,這個能量系統恢復的速度很快,通常只需要3到5分鐘。

當你在磷酸-肌酸系統為主的狀態下運動,心率的功用相對小很多,因為運動負荷增加很快,但是心率反應卻很遲緩、遠遠落後。就像在接著要說明的無氧醣酵解系統中運動一樣,此時心率計較適合用來測量恢復狀況。

無氧醣酵解系統

無氧醣酵解系統也可略稱為「醣酵解系統」,或是「乳酸系統」。現代運動科學又稱其為「快速醣酵解」或「慢速醣酵解」,這個系統主要在最高運動強度持續15到90秒時供應能量。它仰賴分解的碳水化合物,能夠非常快速地提供能量。不過因為它依賴碳水化合物,通常會導致乳酸的產生,這就是它有時也被稱為乳酸系統的原因。當氧氣供應量不足以完全分解碳水化合物(或是能量快速產生時),乳酸就成為最終的產物。當乳酸大量堆積,會產生一個酸性環境,讓你的雙腿變重,也讓肌肉縮放的能力受損。通常,在跑步或是騎單車爬上一個陡坡後,你會產生雙腿變重的感受;爬完坡之後,強度降低,肌肉又有餘裕可以再承受乳酸,你就可以繼續向前。

要在時間這麼短的無氧運動中運用心率協助訓練,的確有點困難。因為心率要反應到足以辨識運動強度的變化所需要的時間,有時就和該次無氧運動的時間差不多長。因此在週期較短的情況下(少於90秒),我們建議你不如將心率用在測量恢復所需的時間,而非實際的運動心率。當運動持續的時間拉長,超過90秒並維持在無氧區,你的心率反應才會值得參考。

有氧系統

最後一個能量系統是「有氧系統」,或者說「氧化系統」,它主要燃燒脂肪,可說擁有無窮盡的能量供應力。一個普通成人擁有約十萬卡路里的脂肪,有些人甚至多很多。有氧系統產生能量的速度很慢,但是餘裕充足,可以歷久不衰。由於運動的強度比較溫和,所以氧氣供應充足,讓分解速度慢的脂肪,也能夠被代謝。這就是為什麼耐力運動員總是比較精瘦,體重較輕的原因。

有氧系統主導的心率訓練區間,是運動強度在最大心率75%以下的部分。我們的挑戰是讓能量系統成為心率訓練區間的一部份。要多辛苦、或是最大心率百分之幾的強度的訓練,才會用到哪個能量系統?運動時你燃燒哪一種燃料,在特定強度下,燃燒的速度又如何?時間的長短又與這些能量系統有何關聯?要回答這些問題,我們必須更深入探討這些能量系統。

運動時的能量系統

將能量系統與時間因素連結起來,有助於你進一步了解兩者關係。如果你以最高強度分別運動15秒、90秒、以及5分鐘,你會得到一個很完整的能量系統分布(請參閱本書表4.2)。全力輸出的運動只要不超過15秒,主要使用磷酸-肌酸系統,如果是15到90秒之間,主要使用無氧醣酵解系統,超過90秒之後,就會使用有氧系統。田徑賽事剛好可以為前述現象作為佐證,本書表4.3即是各種田徑運動與相互搭配的主導能量系統。

能量補充需考量的營養成分因素

運動時使用的能量系統與營養素的類型,如碳水化合物、脂肪或是蛋白質等有密切關聯。簡單來說,有氧系統仰賴脂肪,而無氧醣酵解仰賴碳水化合物和蛋白質。磷酸-肌酸系統仰賴儲存在肌肉的ATP,在它全部釋放後即需立即透過有氧代謝補充。

不管什麼運動,恢復都是有氧型態,有時可能還需要補充碳水化合物,例如在長跑或是單車騎乘之後。無氧醣酵解系統主要仰賴碳水化合物和少量的蛋白質。不過,這個系統也會出現在有氧運動的過程中,當你在有氧運動中用完碳水化合物(又稱為撞牆期),就會處於低碳水化合物狀態。雖然人們多數認為有氧運動只會燃燒脂肪,其實它也會用到大量的碳水化合物,這是長距離耐力賽之後,必須適量補充碳水化合物的原因。

不同類型的運動對於體能的需求

對能量系統的了解,能釐清為何不同運動類型的運動員必須用不同的訓練方式。美式足球的後衛和2000公尺划船選手的訓練方式完全不同,因為訓練內容必須能激發和模擬正式競賽時主要使用的能量系統,這就是為何同一種運動的選手總是有近似的體型。精瘦、體重輕的選手通常受過良好的有氧系統訓練,體型壯碩、肌肉較多的選手通常以無氧訓練為主。所以足球選手和橄欖球選手體格大不相同,一個是衝刺型,一個是耐力型。

還有一個需要了解的是「肌肉形態」與「能量代謝」之間的關係。慢縮肌纖維(Slow-twitch fiber)利於耐力運動,通常燃燒脂肪,它們比較細小。快縮肌纖維(Fast-twitch fiber)利於力量型和速度型運動,通常燃燒碳水化合物,它們相對也比較粗壯。

不同能量系統的心率監測

在你了解三種能量系統與運動強度之間的關聯性之後,你可以選擇適當的心率來刺激特定的能量系統,並藉此設計出一系列的訓練課表。這個做法對於可監測強度的無氧醣酵解系統和有氧系統最為適合,但是一遇到時間短、強度極高的運動形態,例如衝刺,就會失去效用。然而,心率在偵測短時間高強度週期性運動(同時會用到磷酸-肌酸和無氧醣酵解兩個系統)的恢復情況時非常有用,因為你可以藉此來決定何時再開始重複衝刺,或是繼續休息等到心率下降到一定程度。

有些教練認為,當運動員的心率下降到最大心率的65%以下,就可以開始重複衝刺訓練。不幸的是,雖然在整個有氧運動區間裡,恢復心率是非常好的觀察指標,此時卻不足以用來判斷恢復狀況。當體能增強時,你應該會發現在前後兩次高強度訓練項目之間的恢復速度變得越來越快,即使仍在訓練的過程中也一樣。舉例來說,單車騎士在短上坡時心率常常會上升到非常接近最大心率,然後在幾分鐘之內就會落回到65~75%之間,這表示他具有優異的有氧能力。

要藉由這樣的心率與訓練資訊進行訓練,你必須仔細考慮下列幾點:

1. 你進行的運動,有氧和無氧的比例?

2. 根據你的能量代謝分配,你該如何分配有氧和無氧訓練的總時間?

3. 你應該用什麼樣的心率區間進行訓練,才能讓想要的能量系統向上提升?

4. 你是否考慮透過營養素的使用方式來增強能量系統的表現?

5. 在訓練暫停休息,或是剛結束一段短時間的高強度訓練時,你期盼怎樣的恢復心率?

找到上述問題的答案,就能幫助你為自己的訓練課程選擇正確的強度。

書籍資訊

◎本文摘自臉譜出版,羅伊.班森與狄克蘭.康諾利著作《心跳率,你最好的運動教練:解讀最佳體能指標,找到自己專屬的運動方式與進步關鍵》一書。全球頂尖運動教練一致推崇的「心跳率訓練法」完全聖經。掌握心跳率,你的運動計畫就成功了一半!

──心跳率是身體內建、最懂你的貼身運動教練,也是科學化訓練的第一步

──一個數值,即能連結你身體及運動之間的所有狀態

──讓你以最少的訓練量、最安全的狀態達到最佳的運動成果

書籍資訊 請點此

◎本文摘自臉譜出版,羅伊.班森與狄克蘭.康諾利著作《心跳率,你最好的運動教練:解讀最佳體能指標,找到自己專屬的運動方式與進步關鍵》一書。全球頂尖運動教練一致推崇的「心跳率訓練法」完全聖經。掌握心跳率,你的運動計畫就成功了一半!

──心跳率是身體內建、最懂你的貼身運動教練,也是科學化訓練的第一步

──一個數值,即能連結你身體及運動之間的所有狀態

──讓你以最少的訓練量、最安全的狀態達到最佳的運動成果

書籍資訊 請點此