運動星球

足繭和雞眼的原因與解決步驟 揪出體態平衡與疼痛的根源!

2019-12-19

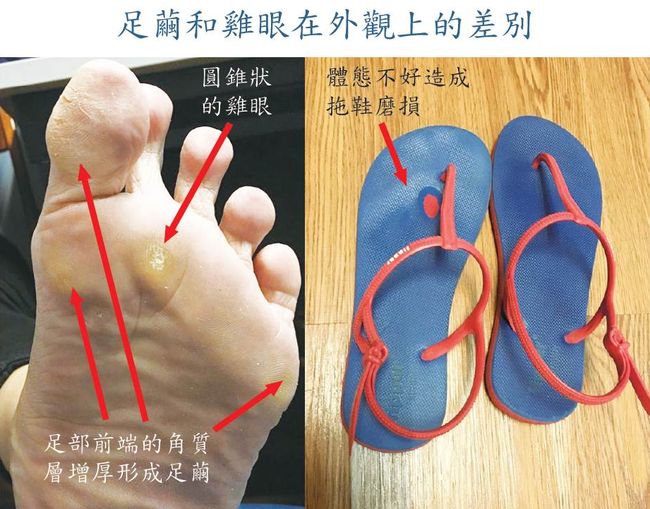

體態或姿勢不正確、長時間走路或跑步、穿了不合腳的鞋,常讓腳底長繭或生成雞眼。但你知道,雞眼和足繭其實同樣是因為局部表皮角質層過度增厚,兩者名稱只是代表嚴重程度的差異嗎?在運動星球.莫克文化出版的《體態平衡與疼痛的根源》書中詳細介紹了兩者的形成機制、可能原因,更進一步提供解決雞眼和足繭的方法步驟。

足繭和雞眼的原因與解決步驟 揪出體態平衡與疼痛的根源!

足繭是比較輕微的情况,因為在站立(體態和姿態)和行走(步態)過程中足部施力不平均,造成局部持續摩擦,而產生輕度的足部角質層增生變厚。雞眼則是嚴重的壓迫與摩擦,表皮為了保護其下的軟組織結構,會造成局部表皮角質過度增厚,且角質呈圓錐狀,朝皮膚內部擴散變硬;外部則呈現白色的固狀隆起,走路時會壓迫其下的韌帶及神經末梢,造成疼痛,嚴重者甚至寸步難行。

雞眼通常發生在腳底,尤其是腳骨異常凸出或壓力較大處,例如腳掌前半部的內側、中間或外側部位,以及足跟部位、腳掌中間外緣部位。雞眼與足繭發生的原因和好發部位有關聯,主要原因有:

1. 足部先天或後天異常:包括先天的足弓過高或過低不平衡,如扁平足和高弓足;或是後天形成的平底足,同時兩側足部高低不平衡。扁平足的雞眼好發在足部的內側,如腳拇趾內側、腳掌前方;高弓足好發於足部外側,包括第五小腳趾外側或者在足跟外側產生厚繭及雞眼。一個人也可能左右雙腳同時出現不同部位的雞眼。

2. 不良的站姿習慣(姿態不良):個人習慣或者長期的工作需求,也會影響 體態和姿態,進而把上身不良姿態的重力落到支撐身體重量的雙足上,讓 足部承受不平均的重力,而產生雞眼問題。

3. 下肢曾受過傷:下肢受傷後如果沒有盡快處理,患者會為了避免疼痛,產生代償作用形成身體歪斜,久而久之使體態不正常,影響雙腳的力量分配不平均,造成雞眼。

4. 不合腳的鞋子:這是個非常重要也可以較快改善的因素。當鞋子不合腳或者過緊,使趾間、趾背與小趾外側等部位長時間受摩擦與壓迫,造成局部皮膚角質層增生,導致雞眼。

5. 糖尿病患者的足部血管神經病變:糖尿病患者因為足部神經麻痹,缺乏知覺,而加重行走時的重力偏差,使足部磨損造成特別嚴重且大的雞眼。雖然沒有疼痛感,卻容易發生足部細菌感染,甚至因此截肢。

6. 慢性關節炎:腳踝或膝蓋關節發炎而造成行走困難的患者,為了減輕關節疼痛而將身體重心偏移,影響體態,使足部承受不平均重力而產生雞眼。

左圖:慢性雞眼形成組織壞死而產生傷口/右圖:糖尿病患者特別嚴重的雞眼

見微知著,一個再普通不過的小問題,也可能隱藏著具體的健康威脅,足以影響全身健康。雞眼治療的困難在於,雞眼本身的治療無法讓雞眼斷根,所以許多患者在看似改善後又復發。因此,治療雞眼的根本方法是改善上述引起雞眼的原因,雞眼自然消失且不再復發,以下治療3步驟:

第一步:用剪刀剪除外層較厚的角質層(醫療院所的醫師可使用銳利的手術刀一層層刮除),能迅速減輕走路時雞眼壓迫內部韌帶的疼痛。

第二步:用外敷的強酸如水楊酸、含水楊酸的治疣液,逐步軟化角質層,之後再慢慢由外而內一層層刮除角質層。

第三步:著手改變造成雞眼根本問題,包括減輕體重、穿合腳的鞋子,鞋頭足夠寬大,鞋子材質不要太硬,最好具備緩衝壓力和吸震功能,並盡量避免長時間穿高跟鞋。再者,可依自己的腳型量身訂製個人化的足弓腳正器,改善不正常的足踝關節、足弓與體態。

書籍資訊

• 文章摘自莫克文化, 蔡定成、葉明嘉、張嘉和合著《體態平衡與疼痛的根源》一書。

本書特色

來自馬來西亞,診治過近千位個案,並致力於推廣體態矯正的自然療法醫師蔡定成團隊,「從腳到頭」為你掃描足底、膝蓋、腰臀到肩頸頭痛的問題點。並從內而外分析自律神經、骨骼與肌肉筋膜如何影響疼痛﹖又該怎麼預防、矯正與治療﹖

全書抽絲剝繭為你解答﹕疼痛的源頭﹖體態歪斜如何形成﹖生活上必須修正的不良姿態﹖有效步態和不良步態的差別﹖如何從足態預測體態的問題﹖扁平足無法改變嗎﹖胃痛、慢性咳嗽、頭暈頭痛的根本原因﹖

全書精闢分析提出解套方案﹕扁平足等各種足弓的改善方案、膝蓋疼痛退化的解決方案、頭頸疼痛和駝背的預防方案、脊椎側彎的預防黃金期與矯正治療、自律神經失調可能出現的症狀、鞋子和鞋墊的選擇與使用技巧

• 更多莫克文化《體態平衡與疼痛的根源》一書資訊 請點此

運動星球

研究發現:老年人每天快走15分鐘死亡風險降2成!

2019-08-08

根據法國一項研究證實,年長者每天快走15分鐘可降低22%死亡風險。此外,與日常不運動的老年人相比,熱愛運動的老人罹患慢性病的風險較低,有助健康長壽。但是專家表示,快走必須走到有點喘才有效,如只是一般步行速度,建議每週應達到150分鐘運動量。

研究發現:老年人每天快走15分鐘死亡風險降2成! ©browncrawshaw.com

只要有運動習慣,都能降低死亡風險

發表這項研究的法國聖埃蒂安大學附屬醫院將受試者分為不運動、低度、中度和高度運動4組,平均追蹤10年並且探討運動量與死亡風險的相關性。根據結果顯示,中度和高度運動量的老人,死亡風險分別下降28%和35%,從事愈多體能活動的老年人身體愈健康,而從事低度運動量、相當於每天運動15分鐘的老人,也能降低22%死亡風險。但是,研究中提到的15分鐘運動,應達到中強度運動,就是快走或健走比較喘的程度,若只是一般步行速度,建議長者們拉長運動時間,一週達到150分鐘的運動量才有效果。

©health.harvard.edu

走路能減緩慢性疾病

其實,走路最好的事情之一就是能減緩慢性疾病,根據一些研究,有一些過於肥胖的人以及年紀較大的人或是有糖尿病、心臟病以及關節炎這些疾病的人,能透過走路這項運動改善血液循環並淋巴系統將毒素排出體外,你要知道我們的關節軟骨沒有直接血液供應,但只要移動的越多關節液的循環就越多,這樣氧氣和營養物質就會被帶到有受過傷的區域來做為治療。如果你以前曾經受了傷或有一些慢性疼痛的毛病,就可以依據自己的身體狀況逐步增加步行的強度及距離,這項運動基本上不需要花錢請私人教練或是太多的指導技巧。

©health.harvard.edu

走路能保持心臟健康

根據2013年發表在「美國預防醫學雜誌」上的一項研究發現,快速行走對於靜息心率、血壓、運動能力、最大耗氧量和生活質量有益。這個研究隨訪了1000多名患有各種疾病的患者,發現步行這項運動,對大多數成年人都有顯著的好處,除了可以預防心臟病、中風或冠心病之外,還能養成良好的運動習慣。有許多研究表明,每週五天每天大約30分鐘步行與冠心病風險降低19%相關,同時提高你的速度和強度可以給你身體狀況更多的好處。從本質上講,你走路時越努力而且做的越多,你的身體狀況就會越好,所以,為了能獲得最健康的好處,請嘗試逐漸增加你每週的總步行時間、距離、頻率、能量消耗和速度。

快速行走對於靜息心率、血壓、運動能力、最大耗氧量和生活質量有益

如果長輩不想運動,她建議親友以邀請長者陪伴自己運動為由,漸進引導長者參與。像是從個人走路到快走,延伸參與團體運動,甚至發展成相約遊山玩水,如真不願運動,可從床上抬腿等運動做起,每個動作從3次慢慢增加到5次,都可達到運動效果。

資料來源/中時電子報、The Conversation

責任編輯/妞妞

運動星球

腳掌和腿部的4大徒手按摩法

2018-02-09

有許多徒手按摩前線的方法,其中一種是利用按摩探察各個關節的活動度,譬如腳、踝和腿的部位,評量這些部位的運動作為。

手法

◆ 直線壓迫法

◆ 縱貫摩擦法

工具

◆ 指節

◆ 指尖

◆ 手肘

◆ 直線壓迫法

◆ 縱貫摩擦法

工具

◆ 指節

◆ 指尖

◆ 手肘

腳掌的評估方法

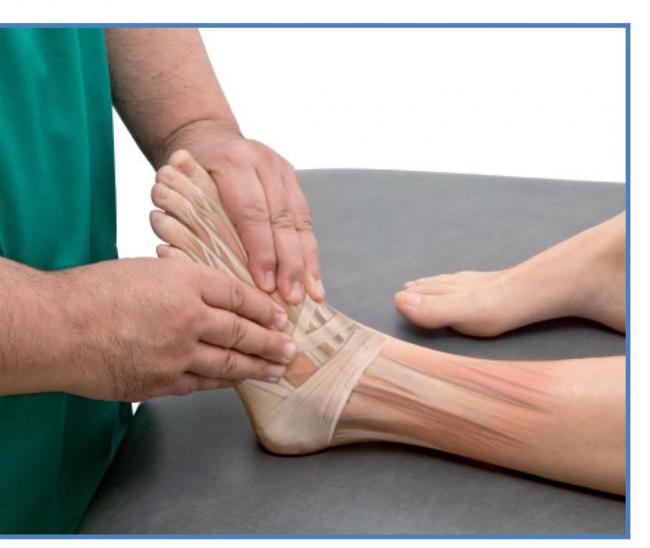

關於運動員的活動能力,治療師要先進行比較性評估。請運動員臉朝上、平躺在按摩床,雙腿伸直。治療師用雙手鉗住運動員的腳,再輕輕牽拉,往腳底板(把腳趾和腳踝往下拉)的方向施壓,個別牽引每一隻腳趾(每一段指節),包括腳踝。

比較個人身體各個部位的活動能力,是一種非常有用的方法。在此比較雙腳,才能決定哪裡是最需要集中按摩的地方。同時,也要伸展腳趾背和腳背的肌腱,進行觸診,摸索踝頸支持帶。注意,治療師必須兩邊都觸摸,藉此評量僵硬、僵直或無法伸展的部位。

腳掌和腿部的4大運動按摩手法-按摩腳踝前面的支持帶:這個部位的壓力會限制腳底彎屈動作,譬如很難墊腳尖。骨折或挫傷部位解除固定以後,或是遇到術後恢復運動,都必須使用這種按摩手法。

依照前線的運作模式,下肢的運動會從腳背開始;腳背好比山坡,為此,治療師要先從腳背開始按摩,爬向髖部。

請運動員動一動腳趾和腳背,治療師再趁著這個時候進行按摩。使用的摩擦手法必須要配合腳趾關節(趾節間)及腳背關節(蹠骨間的跗關節及跗橫關節)的動作。處理爪形趾或類似的病變時,使用此方法的效果非常好。

使用牽拉法和壓迫法

藉著牽拉和壓迫已經固定的腳踝部位,我們可以觀察和評量這個部位與髖關節的關係。按摩的時候,經常可以在腳背表面發現一塊肉肉的部位(不是每一個人都長成這樣),這就是腳趾的短伸肌。短伸肌可分為趾短伸肌和拇短伸肌,足背痛多與此肌肉有關。

藉著牽拉和壓迫已經固定的腳踝部位,我們可以觀察和評量這個部位與髖關節的關係。按摩的時候,經常可以在腳背表面發現一塊肉肉的部位(不是每一個人都長成這樣),這就是腳趾的短伸肌。短伸肌可分為趾短伸肌和拇短伸肌,足背痛多與此肌肉有關。

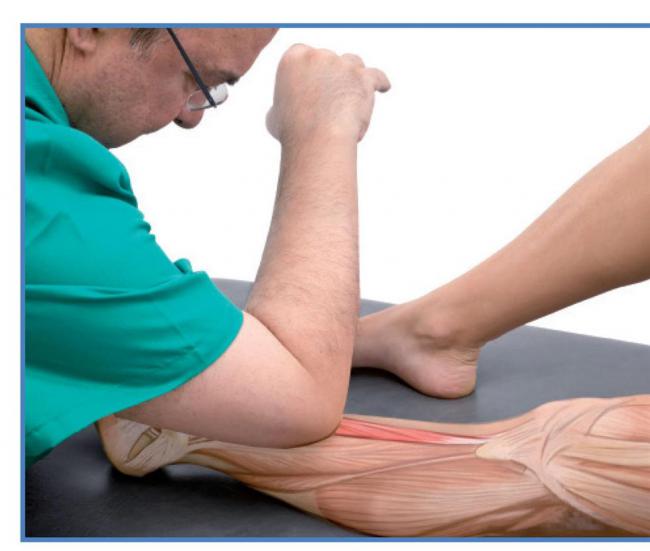

腿部的評估方法

下肢按摩還要繼續,現在我們要提到腿前腱的部位(脛前肌、趾長伸肌以及第三腓骨肌);這個部位的觸診相對容易。運動員提起腳踝、把腳尖指向裡面(側屈與內翻動作)的時候,治療師用手就可以摸到脛骨前面的肌肉和肌腱。

提起腳趾(伸展)的動作,能顯露拇趾和其他腳趾的長伸肌。腳趾的伸展肌腱藏在脛前肌下面,後者生長方向深入膝蓋下面的突起部位(脛骨粗隆)。

腿前按摩 :治療脛前肌的時候,要請運動員把腳板往下壓。治療師趁著運動員伸縮腳踝和腳趾時,用指關節在腿前間隔、有肉的部位持續施壓,也要壓迫腓骨骨幹。

精確解剖

內踝前的脛骨前肌(腳板往上抬的時候可看見)與外踝後面的腓骨肌之間(腳板往下壓的時候可看見)有骨間膜、肌間隔和結締組織外膜。

這個肌肉間隔從腳開始,通到上端,達到腓骨頭前面。因此,我們挪動手指,從外踝往上摸索。如果運動員的腳進行上下移動,就更能清楚看見這個空隙。

腿部按摩:治療師用手肘施壓滾動,這樣的按摩適合肌肉發達或肌肉緊繃的運動員。進行間斷式的按摩時要非常小心,以免造成傷害。

主動動作的按摩手法

大部分的按摩,運動員都是躺著接受按摩,治療師在按摩中幫助運動員進行關節的被動式運動;但有的時候,按摩要趁著運動員主動進行運動時進行,以利於觀察動作受限的狀況,讓治療師進行動態觸診,效果更好。

接下來,雖然仍在療程之中,卻已經告訴運動員哪些是他可以做到的動作,要怎麼做那些動作,甚至告訴他最多能達到什麼樣的程度。主要是讓對方能夠認識這些「新」的動作,並去接納、去融合使用這些動作。

TIPS

從腳踝側屈和外翻(eversion)的動作,可以見到第三腓骨的肌肉和肌腱,但不是每個人身上都能看見。

從腳踝側屈和外翻(eversion)的動作,可以見到第三腓骨的肌肉和肌腱,但不是每個人身上都能看見。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 約瑟‧馬爾默‧艾斯帕夏, 埃爾圖‧亞克梅特‧卡拉斯科 著作《肌筋膜徒手按摩解剖書:5大部位x 10種手法x 7道程序,紓解運動疲勞&提升競技表現的終極按摩法》一書。

「運動按摩」是運動界行之有年的身體護理方法,而「肌筋膜按摩」則是近年來運動按摩技術上,最新的突破性觀念,以及最受矚目的新興護理療法。過去,運動按摩多以治療痠痛或患部為主,是針對單一部位(某肌肉或某關節)的療程,雖然有效卻非常短暫,治標不治本。

現在,醫界與運動圈發現了全新的「肌筋膜按摩法」,強調治療師不應只處理某條肌肉或某個關節,因為實際上人體是由一張完整相連的肌筋膜包覆,有時激痛點並非真正疲勞處,而是相對應或相連結的筋膜遠端;也就是說,從筋膜線路的方向思考,當某個部位疼痛時,必須同時處理通過該部位筋膜線上的所有肌肉,而不是單一患部;這種嶄新的「整體」按摩觀,大幅提升運動按摩的治療功效。

其次,也發現肌筋膜的可訓練性,只要多施以按摩,就能增加筋膜的水分與彈性,有助運動員快速適應不同階段的訓練或比賽,獲得更好的競賽成績。如此,也讓過往運動按摩多半是紓解疲勞、痠痛的消極作用,多了鍛鍊、刺激肌肉的積極作用。

•更多采實文化出版《肌筋膜徒手按摩解剖書》一書資訊 請點此

◎圖文摘自采實文化出版, 約瑟‧馬爾默‧艾斯帕夏, 埃爾圖‧亞克梅特‧卡拉斯科 著作《肌筋膜徒手按摩解剖書:5大部位x 10種手法x 7道程序,紓解運動疲勞&提升競技表現的終極按摩法》一書。

「運動按摩」是運動界行之有年的身體護理方法,而「肌筋膜按摩」則是近年來運動按摩技術上,最新的突破性觀念,以及最受矚目的新興護理療法。過去,運動按摩多以治療痠痛或患部為主,是針對單一部位(某肌肉或某關節)的療程,雖然有效卻非常短暫,治標不治本。

現在,醫界與運動圈發現了全新的「肌筋膜按摩法」,強調治療師不應只處理某條肌肉或某個關節,因為實際上人體是由一張完整相連的肌筋膜包覆,有時激痛點並非真正疲勞處,而是相對應或相連結的筋膜遠端;也就是說,從筋膜線路的方向思考,當某個部位疼痛時,必須同時處理通過該部位筋膜線上的所有肌肉,而不是單一患部;這種嶄新的「整體」按摩觀,大幅提升運動按摩的治療功效。

其次,也發現肌筋膜的可訓練性,只要多施以按摩,就能增加筋膜的水分與彈性,有助運動員快速適應不同階段的訓練或比賽,獲得更好的競賽成績。如此,也讓過往運動按摩多半是紓解疲勞、痠痛的消極作用,多了鍛鍊、刺激肌肉的積極作用。

•更多采實文化出版《肌筋膜徒手按摩解剖書》一書資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅