運動星球

每週訓練一個肌群兩次以上對於肌力的增加有實質幫助嗎?

2019-12-30

同個肌群每週訓練兩次以上,能讓力量及增肌效果較好?這個問題存在著許多的爭論,有些健美運動員例如羅尼·科爾曼(Ronnie Coleman)和傑伊·卡特勒(Jay Cutler)他們每週同個部位訓練兩次,而其它排名最高的健美運動員則有每週一個部位訓練一次的狀況。

訓練頻率越高對於肌力的提升也會越有幫助?

另外,有一些國外的研究有發現,與每週每個部位訓練一次相比,更頻繁的訓練身體肌群會導致肌肉量的增加,在先前一些有關肌肥大和訓練頻率的文獻中有提到,研究人員顯示,每週兩到三天的訓練頻率,對於肌肉大小和增加上是沒有太大的差異;他們還得出這個結論,在長達六個月的時間裡,每週兩次至四次的訓練頻率,可以增加肌肉的量及尺寸大小。總而言之,與每週每個肌群只訓練一次相比,更多更頻繁的訓練肌群不會使它成長,但力量是否會增加?

訓練頻率會影響肌力嗎?

關於這個問題,研究人員希望能評估在一個星期內,分配不同的一小時阻力訓練對於肌力與身體健康有什麼樣的影響。這個研究對於受測者的總訓練量都相同,但訓練頻率以及持續時間不同、對依從性、肌肉健康和表現、行為和工作表現的監督方式不同。接受測驗的人將進行肩部、聳肩和手腕伸展等訓練動作,這些訓練的負荷強度範圍是8-20 RM。

研究人員將主題分為四個不同的訓練組與一個對照組:

第一組:每週訓練1次x 60分鐘(有監督)

第二組:每週訓練3次x 20分鐘(有監督)

第三組:每週訓練3次x 20分鐘(無人看管)

第四組:每週訓練9次x 7分鐘(無人看管)

對照組:沒有明顯的規定次數。

因此,除了各組之間的訓練頻率不同之外,所有受試者的總訓練量均接近相同。研究人員發現,四個訓練組都顯著增加了1RM力量,但對照組沒有類似的增加。1 x 60分鐘、3 x 20分鐘(有監督),3 x 20分鐘(無監督)和9 x 7分鐘組,在力量的增加百分比分別為:12.7%、6.0%、8.8%和4.4%。但是,在各組之間並沒有顯著差異。這個研究項目研究人員得出的結論是,阻力訓練程序由相等的訓練量組成,但是不同的訓練頻率顯示出有關肌肉力量增加的相似結果。

訓練量有趣的發現

針對這項研究有個有趣的發現,無論一個人每週去健身房是1次還是3次,只要達到規定的總訓練量之後,其餘的訓練時間都無關緊要,因為,所有各組在肌力方面都有相似的增長,但關鍵在於運動過程中保持恆定的訓練量才是重點。

另外,研究人員也檢查了訓練頻率對肌肉和力量改善之間的影響;一群受測者被分配到兩組,研究人員將這兩組的總訓練量保持相同,因此,這兩組也進行了相同的訓練方式,但唯一一組的訓練頻率將更加頻繁。

高頻訓練小組:每週訓練三次肌肉作為基本模式,每次並針對每個肌肉進行三組訓練再加上三次全身訓練,總訓練量為9組。

低頻訓練小組:每週訓練一次並完成九組訓練,包含1.胸肌、三角肌和三頭肌,2.股四頭肌、繩肌、小腿和腹部,3.背部和二頭肌,總訓練量為9組。

每組的重複次數為8-12次,強度方面抓在75-85%的負荷強度,每次的訓練皆為45-60分鐘,並維持八週的訓練期;這八週訓練內也安排有人員進行所有受測者的監督。

結論

在八週訓練結束時,高頻率和低頻率訓練的人在力量和肌肉方面都產生了類似的改善;分別增加為1.9%(高頻率)與2.0%(低頻率),同時,研究也有發現高頻率的人在臥推的力量強度提高11%,低頻的人提高7%;深蹲的強度高頻率的人提升21%,低頻的人提高24%。雖然,在數字上有看出些微的差異,在在統計學的研究上意謂著它們是相似。

因此,經由研究表明,當我們的總訓練量維持相當時,每週訓練一次肌肉部位對於增肌並沒有多大的差異,另外,當訓練量維持不變的之下,肌力也似乎沒有多大的影響。

資料參考/musclemediaonline

責任編輯/David

運動星球

西南醫學中心最新研究發現 單次運動與訓練就能有效提升2天的新陳代謝

2021-06-08

對於運動與訓練這件事情,相信有大多數的人都必須要一個動力才能持續,然而,如果你正在尋找養成固定運動習慣的話,以下這個研究將告訴你進行運動或訓練,能為身體的新陳代謝帶來多少的好處。

西南醫學中心最新研究發現 單次運動與訓練就能有效提升2天的新陳代謝

根據2018年來自德克薩斯大學達拉斯西南醫學中心(UTSW)的一項新研究,一次的運動訓練可以促進你身體的新陳代謝長達兩天之久。在這項研究中,德克薩斯大學達拉斯西南醫學中心的研究人員研究了運動對大腦的影響性,這項研究主要是深入了解大腦在健身與糖尿病的治療中所潛在的作用。

該研究為大腦在健身中的潛在作用提供了新的見解,從長遠來看,可能為開發改善新陳代謝的療法提供一個目標。德克薩斯大學西南分校的神經科學家凱文威廉姆斯博士說,根據我們的研究結果可預測,即使以半強度的方式進行運動訓練一次,也可以獲得可持續數天的好處,特別是在葡萄糖代謝方面。

運動後不會飢餓

這個研究發表在分子代謝(Molecular Metabolism)12月上,主要是量測短期與長期運動對於人類黑皮質素腦迴路的兩種神經元的影響,其中一種神經元類型前腦啡黑細胞促素皮促素(Pro-opiomelanocortin,POMC)與食慾降低、血糖水平降低和激活時更高的能量燃燒有關;另一種類型神經肽Y/刺鼠肽(NPY/AgRP)在激活時會增加食慾並減少新陳代謝。研究發現,一次運動可以提高POMC神經元的活性,並抑制對應的NPY/AgRP神經元長達兩天。隨著更多的訓練,這些變化會持續更長時間。

人體中有一種神經元類型與食慾降低、血糖水平降低和激活時更高的能量燃燒有關。

這項研究測量了接受持續 0至10天運動訓練小鼠的大腦迴路活動,在研究結果中科學家們發現,單次訓練包括3次20分鐘的跑步機跑步會導致食慾下降,並持續長達6小時的時間,對於這點內科助理教授威廉姆斯博士表示,這個研究的結果可以在神經迴路層面解釋,為什麼很多人在運動後不會立刻感到飢餓,反而當下還會有種吃不太下食物的反應。

結論

在POMC神經元中可以看到運動的長期影響,當激活時它會改善葡萄糖代謝的能力,如果這些神經元也表達一種叫做瘦素受體的蛋白質,它們就會保持更長時間的活躍。威廉姆斯博士最後說,更好的進行了解運動的神經聯繫,可能有助於改善受葡萄糖調節所影響的許多疾病問題。

資料參考/UT Southwestern Medical Center

責任編輯/David

運動科學網

2016-2020 之健身趨勢

2020-07-20

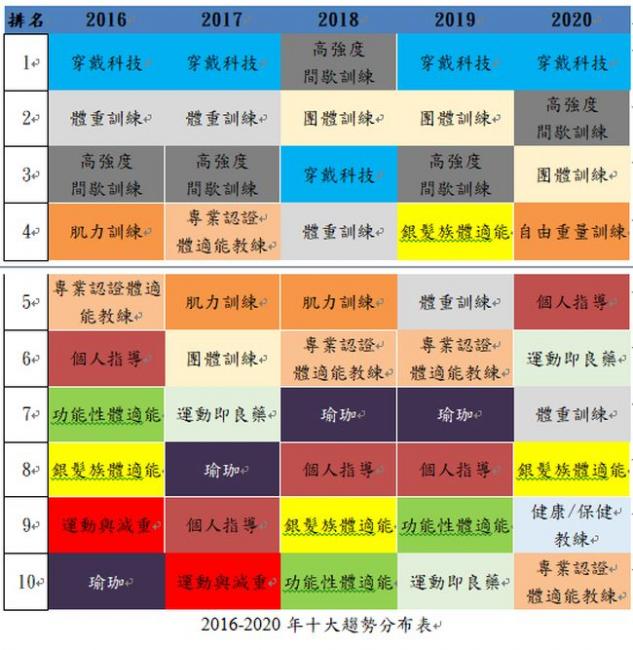

自2007年起,美國運動醫學會 (ACSM) 每年年底都會預測隔年度的全球健身趨勢 (ACSM World-wide Survey of Fitness Trends),並將排名前二十的趨勢刊登在健康與體適能期刊 (Health & Fitness Journal) 上。這項調查以線上問卷收集健身領域專家的意見,希望可以找出長期的趨勢。這五年來排名前十的趨勢一共出現了13 種不同的項目,其中只有11個項目有出現超過3年,分別是穿戴科技、高強度間歇訓練、團體訓練、專業認證體適能教練、個人指導、體重訓練、肌力訓練、瑜伽、銀髮族體適能、功能性體適能和運動即良藥。

2016-2020年大趨勢分布表(表中「體重訓練」即為「自重訓練」)

哪些是有影響力的趨勢?

本文試圖以一個較客觀的方法來量化2016-2020年的調查結果,希望找出既具影響力又有延續性的趨勢。由於ACSM的電子問卷是請受訪者依照可能是趨勢的程度填寫1-10分,因此排名越高的趨勢表示有越多專家強烈地認為這是健身趨勢,或許代表這個趨勢有較大的影響力。如果按照排名,第一名的給予影響力分數10分,逐一遞減到第10名給予1分,最後再除以5計算每年的平均。從下表可以發現,穿戴科技的影響力是近五年來最高的,接著是高強度間歇訓練、團體訓練、體重訓練以及肌力訓練。

2016-2020年十大趨勢之影響力分數(表中「體重訓練」即為「自重訓練」)

穿戴科技

穿戴科技自2016 年第一次出現就成為當年的趨勢之首,除了2018 年降為第三,2019 年後又成為第一,上一個像這樣高居不下的現象發生在十年前,從2008到2013連續六年,具有專業認證體適能的教練都是排名第一的趨勢。觀察這兩種趨勢的相似點,可以發現最主要的驅動力是與成本不成比例的巨大利潤。儘管專業認證考試的報名費都十分高昂,但只要獲得證照即可帶動該證照項目的產業鏈(硬體設備、教學服務…),對於發放證照端或教練端都是一本萬利的生意。同樣的,在強調「數據訓練」的背景下,穿戴科技僅靠非常低廉的硬體成本就可以獲得巨大的利潤。原本在2018 年穿戴科技名次跌落第三時,各界猜測穿戴科技的市場已經達到飽和的地步,然而人工智慧、大數據、物聯網的出現使穿戴科技可以給予更細緻的資訊,從而使得穿戴科技再次攀上高峰。

穿戴科技自2016 年第一次出現就成為當年的趨勢之首 ©Suunto

高強度間歇訓練

高強度間歇是指在短時間內進行強度非常高的運動,再搭配短暫的休息時間,這種訓練法最主要的亮點是「耗時短、效率高」,在極短的時間燃燒消耗大量的卡路里。雖然有些學者認為進行高強度間歇是有受傷的風險,不過對於繁忙的現代人而言,或許時間效率是運動選擇上非常重要的考量,而這也是為甚麼高強度間歇自2014 年出現以來,一直是保持在前三大趨勢的原因。

高強度間歇是指在短時間內進行強度非常高的運動,再搭配短暫的休息時間

團體訓練

團體訓練是指超過5人以上、統一由教練帶領設計好的團體課程,課程會依不同體能層級而有分級,也會依照不同的健身需求 (有氧操、飛輪、舞蹈等)而有不同的課程。原本團體訓練在2017年只有第六名,但卻在近三年內和高強度間歇、穿戴科技並列,佔據了前三名的地位。這樣的現象可能是出於成本的考量,由於大部分的團體課程跟減肥與塑身較相關,而這種需求雖然非常普遍,卻沒有強烈到支撐一對一的指導,團體訓練剛好在價格和主打效果上符合這樣的需求才會出現這樣的盛況。

團體訓練是指超過5人以上、統一由教練帶領設計好的團體課程

自重訓練

自重訓練指的是單純利用自體重量為阻力的訓練,透過變換不同的動作來改變阻力的方向,達到訓練不同部位的效果,好處是不需要額外的設備,且沒有場地限制;而缺點也非常明顯,阻力最大的上限就是自身體重,無法進行較高強度的訓練,無法滿足訓練者想提升肌力的需求,因此近幾年來有下滑的趨勢。

自重訓練動作-橋式

肌力訓練

肌力訓練在2020 年正式限縮範圍在自由重訓,也就是非機械式重訓器材的重量訓練,槓鈴、壺鈴、啞鈴或藥球等,根據不同的運動型態也會進行不同的訓練動作。這個趨勢從有這項調查以來一直很穩定的保持在3-6名,可能是因為這是想提升肌力最基礎的方式,因此相較於其他趨勢,肌力訓練較少大起大落的表現。

肌力訓練在2020 年正式限縮範圍在自由重訓,如槓鈴、壺鈴、啞鈴或藥球等

撰文/王恩慈、相子元

*文章授權轉載自《運動科學》網站,原文:2016-2020之健身趨勢

/ 關於 運動科學網 /

在國立台灣師範大學的實驗室裡,一群由相子元教授帶領的研究團隊正全心投入運動科學研究,和你一樣對未知的領域充滿探索熱忱。

面對運動科學興起的熱潮,許多人想瞭解正確的運動資訊卻不知道從何下手? 運動科學網持續更新經過科學驗證的運動知識與運動觀點。不論是創新產品、研究結果,甚至是專業理論,我們都會轉譯成簡單易懂的文字,讓讀者利用最短的時間瞭解運動的最新趨勢。

為了讓健康的運動觀念進入日常生活,我們創立了運動科學網;為了讓正確的運動知識提升生活品質,我們創立了運動科學網,我們致力於運動科學的研究,希望這些努力不僅僅侷限於學術領域中,而是讓熱愛運動的普羅大眾更健康快樂地運動。