運動星球

全台最大女子路跑盛事 開放企業、團體專屬優惠

2019-01-19

一年一度全台最大女子路跑賽事Taishin Women Run TPE將於4月14日從台北市政府前廣場起跑,分為半程馬拉松和10公里兩個組別。賽事今年為女性跑者打造「Run You姊無畏」的精神。賽事熱烈報名中,報名即享New Balance專屬賽衣及多項寵愛參賽好禮,更有機會抽中2020名古屋及上海女子馬名額,主辦單位更推出新企劃「健康企業及團體路跑王」,提供專屬權益回饋給企業及路跑團體的選手們,報名時間即日起至2月21日下午5點。

全台最大女子路跑盛事 開放企業、團體專屬優惠(主辦單位提供)

好禮打造耀眼光芒的女孩

台新女子馬打造超懂女孩心的多項寵愛好禮,從頭到腳的貼心設計,讓跑者感受主辦單位滿滿的用心,在賽衣設計與頂級贊助商New Balance合作,以4月春天花語盛開的粉紅花色系為主,與國際名古屋女子馬作為姊妹色系互相呼應。為了鼓勵完成路跑的跑者,每位跑完Taishin Women Run Taipei的女孩們,皆能領取時下流行的文青袋,在完賽時將獲得立體的設計玫瑰獎牌搭上施華洛世奇®水晶點綴,給女孩一份耀眼光芒的專屬禮物。

報名及完賽好禮(主辦單位提供)

賽道服務再升級 終點站貼心設「香香隧道」

2019 Taishin Women Run Taipei為了給女孩們獨特的回憶,除了上述參賽好禮,賽道服務再升級。在女孩們開跑前,絢麗的燈光搭配音樂伴奏,帶給跑者們聽覺與視覺的饗宴,更有種身處伸展台的夢幻感。另外在即將抵達終點時,主辦單位貼心設置「香香隧道」,利用水霧的噴灑讓女孩們身上散發出清香味道,最後抵達利用繽紛氣球佈置的「終點RunWay」。踩在精美布置的紅地毯,讓跑者能適當調整呼吸並有如巨星般在紅毯上留下最美的一刻。

此外,主辦單位擔心跑者若負荷過多,在終點處也安排「守護小天使」協助跑者。另有伸展舒壓區、美髮區、女王放鬆區,讓女孩們如花朵般被呵護;也提供個性紋身貼紙、「姊的特調」專屬飲料、拍貼時光機,寵愛每位勇敢征服賽道的女王。

2019Taishin Women Run TPE賽道及完賽後服務再升級(圖為2018年賽事終點站,主辦單位提供)

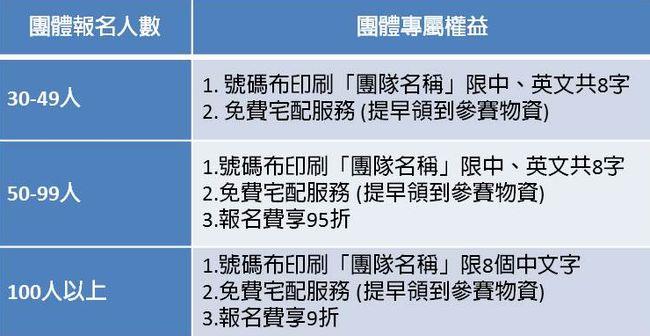

專屬權益回饋企業及團體

主辦單位推出新企劃「健康企業及團體路跑王」(詳細資訊如下表),提供多項「專屬權益」,藉由參加路跑賽事,培養同仁們的良好運動習慣,亦可以展現活力充沛的團隊精神,報名即日起至2月21日(四)下午5點為止,額滿為止。

此外,只要報名台新女子馬,屆時於賽事活動現場參加周邊活動,即有機會獲得2020的名古屋與上海女子馬拉松免抽籤名額各50名。而頂級贊助廠商New Balance也提供各項好禮,凡報名參賽成功者,帶著報名完成證明到全台指定New Balance門市試穿任一「無畏戰鞋」,並留下基本資料即可獲得「姊無畏活力髮圈」(限每人1份,送完為止),領取參賽禮期間2019/01/4-31。

資料來源/中華民國路跑協會

責任編輯/Dama

運動星球

摩根林毓桓:跑得越遠,視角越廣

2017-06-06

環台三日賽、陽明山超馬越野賽、橫越台灣246公里,對很多跑者來說都是遙不可及的夢想,若想參加並成功完賽,所花費的時間與體力更不可想像。

在超馬領域相當有名的摩根林毓桓,以上的這些賽事,皆有過他的足跡,他與各位一樣,有家庭、工作,但卻一步步地完成每次的目標,到底是什麼樣的堅持讓他跑步19年後,依然想要跑下去呢?

摩根林毓桓

從團練跑友身上,找到對跑步的愛

摩根本身並非運動員出身,20歲的他與許多年輕人一樣,有著一份環島夢,因此從單車開始踏進運動領域,讓它帶領摩根進入運動的世界。環島後,眼看離當兵的日子也不遠了,那時期的阿兵哥,每個人都須通過5000公尺的跑步測驗,為了要通過體能測驗,摩根便在進入新訓中心前開始去操場練習跑步,從當兵前跑到退伍,從操場跑到馬路,就這樣越跑越遠,跑步在他心中沒了盡頭。

2005年是他人生第一場初馬,但由於沒有練習紮實,因而到後半段,幾乎走到終點。直到2008年,喜愛撰寫文章的摩根,因看見NIKE舉辦線上鞋測徵文活動,勇於報名而入選,也因著那次入選,他認識了更多跑友,大家不只相識,更創造了共同的目標,一起為每一場馬拉松練習。

從與跑友們一起團練、討論鞋測文,相互的經驗交流、訓練方式之中,摩根的視野越來越廣,那時,他才真正感受到自己對於馬拉松的熱衷程度,真正愛上跑步。緊接他也開始累積馬數,曾有一年參加10幾場馬拉松的紀錄,也因為跑量增加,速度不斷提升,進而開始接觸超馬。

用超馬達成跑旅的念想 學習穩定心態

平時摩根若練習超馬,平均每日的練習量都會超過4、50公里,住在宜蘭的他,經常從羅東出發,跑到頭城才肯罷休。即便沒有練習超馬,每日至少也跑13公里左右,假日則會拉長練習、排團練,2、30公里對他來說都只是小CASE。他認為自己非常適合長距離訓練,因為超馬最大的好處是可以以一個穩定的速度跑下去,同時也較容易達成他跑旅的念想。

過去曾以單車的方式環島,現在的他則喜歡以旅行的方式跑步,他之所以喜愛超馬是因為在練習的過程中,可以以跑步看風景的方式,慢慢把距離拉長。摩根心中一直有個計劃是:「跑步分段環島」,目前執行了四分之一,後續陸續參加超馬當作累積,目前他參加過環台三日賽、橫越台灣環台賽,從池上跑到屏東,從屏東跑到墾丁,南部的部分藉由參加以上賽事慢慢累積,跑遍全台灣。

林毓桓與關家良一跑環台三日賽中

環台三日賽是摩根的代表作,也是他印象最深刻的一場超馬賽。在那場比賽中,摩根與他偶像,日本超馬選手關家良一一起跑了三天,拿到總一的好成績。但會令他印象深刻不只是因為與偶像一起跑,摩根表示:「當時雖然是比賽,但與他在一起卻像在團練一樣,透過關家良一專業的配速加上舒服的速度,全程6分速的180公里,讓我輕鬆拿到總一。」

從關家良一身上,摩根學到不僅是速度的調配,還有穩定、放鬆的心態,這份感覺已經遠遠超過競爭的志向,更多是走進心靈層面。

專注克服障礙,越跑視角越廣

越來越跑出心得之後,摩根便開始接觸赤足跑的領域,因讀了《天生就會跑》這本書,加上受到數學老師謝天任的影響,謝天任在南橫100公里賽事,與400名穿鞋的超馬好手同場較勁,跑出第36名的佳績,因此又被稱為「赤腳仙」,摩根將他當作赤足的偶像,開始加入赤足行列。

相信很多人都很好奇赤腳在路上跑,該怎麼克服地上未知的小雜石呢?剛開始練習時,即使已有多年跑步經驗的他依然不習慣,經常踩到不明物體或是被石頭刺到瘀青等狀況發生,但摩根卻仍然堅持每天10幾公里的練習,讓自己的身體慢慢適應,每當練習時,他總是專注地看著地上,經過半年之後,他不僅完全習慣赤足的感覺,並戒掉看地上的習慣,他說:「每天跑,慢慢你會發現,越跑視角越廣,反而比過去更專注。」這就如同人生,開始對於不熟悉的東西只會專注在某一個點,久而久之的經驗累積後,便會發現,站的越遠,視野越廣。

越野地形變化多 跑越長越有趣

經歷了超馬、赤足跑幾年,本身是荒野解說員,也對自然相當有興趣的摩根,2014年開始跑向山徑,接觸越野跑。摩根認為:越野的場域比起公路又增添了一番趣味,地形變化多,心靈放鬆的程度也不同。

本身有超馬底子的他,也容易越跑越長。一開始參加越野比賽,便選擇動感亞洲50公里的越野賽,是耐力型選手的他,對於距離與時間的拉長,成績相對更有幫助。而後越跑越長,越冒險越入迷,去年,他甚至參加了3場超過100公里的越野賽。

不過,舒服是摩根的跑步理念,問起他是否也嘗試在越野跑中赤足,他說道:「在越野中沒辦法赤足,由於越野路段不比平順的馬路,途中有太多看不到未知的植物或生物,所以若有一雙可以保護腳的鞋子,才能回到舒服的狀態。」

興趣的意義並非加壓,而是放鬆

從馬拉松、超馬、赤足跑到越野跑,這19年的跑步生涯,摩根從沒想放棄過,覺得自己一直在成長、轉換,在這麼多的項目中他認為:「每個項目練習的東西都不同,都有值得研究之處。」所以每當專注在其中一個項目的時候,他也總能從一而終,不三心二意,這也是為什麼摩根一直在成績表現上可以如此穩定的原因了。人生總有許多轉彎處,當遇到困難之時,就換一個角度去看待,才能真正調適自己。

同時他也認為自己是一位享受型選手,而非競賽。跑步對他來說是放鬆的方式,容易找到心靈平靜,當你自己將自己定位成競賽型選手的時候,不僅身體勞累,心理壓力更大,因此遇到的瓶頸會更多,反而增加放棄的理由,更容易失去原有的熱誠,所以享受的過程才是保持的最佳方式。

世上沒有無傷的運動員,而長期練習長距離的摩根大哥,受傷的頻率卻少之又少,只有真正的放鬆,以循序漸進的訓練方式,增加訓練量,讓身體逐步的適應強度,才能真正避免受傷。

訓練配合肌力加上朋友的激勵,助己達成目標

無論是超馬或是越野跑,若想開始接觸的跑友,摩根也建議想要越野跑先從培養自己的體力和耐力開始,最好的場域是戶外越野,若沒有,可先從住家附近的公園開始,利用坡度的變化或階梯訓練,增加肌肉和核心的強度,這樣更容易享受其過程。

超馬則強烈建議從跟朋友團練開始,增加跑步的頻率,過程中盡量選擇想去的路線,因為有朋友的陪伴時間會較快過去,不會因為距離長了、身體累了而放棄。或者以跑步旅行的方式前往,自己設定路線,以火車站、捷運站當作起點,或設計成環狀的路線,都是不錯的選擇。

此外,像伏地挺身、棒式、側棒式、深蹲這些基礎的徒手訓練,也可加入訓練菜單之中,只要動作正確,即可以讓自己更順利完成目標。

不只國內,摩根也參加過許多國外的經典賽事;像香港100越野賽、菲律賓H1初百英里越野賽、日本UTMF環富士山超級越野跑和今年年初剛結束的美國越野超馬H.U.R.T 100 MILE,這些有趣又令人難忘的賽事,讓摩根只想更想跑下去。接下來,他也計畫參加歐洲UTMB的越野賽事以及斯巴達馬拉松。

摩根說:「跑步就是開心享受當下。」雖然多少跟年齡有關,但這個關聯是心境的改變,他也表示:即便未來自己不能再像以前一樣跑得快,他仍不會放棄跑步,並持續用跑步的方式完成自己的壯遊人生。

撰文/瀅瀅

攝影/鄧穎謙

運動星球

白肌與紅肌

2017-03-06

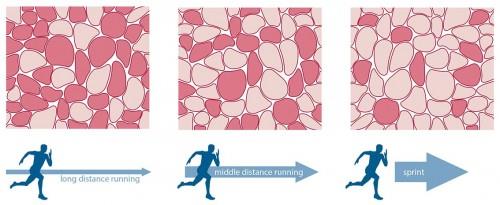

自從發現動物肌纖維的顏色有深有淺,早期便根據肌纖維的顏色分為紅肌(red muscle)與白肌(white muscle)兩類;後來又按肌纖維的生理特點而分為慢縮肌(slow twitch 或 Type I)及快縮肌(fast twitch 或 Type II);更有人把快縮肌再分為 Type IIA、Type IIB 及 Type IIC。然而,在每一個運動單位內的肌纖維都只會屬於同一類形,亦即是說,「快」運動單位內只包含有快肌纖維,「慢」運動單位內則只有慢肌纖維。只是在同一塊肌肉之內,可以由不同數量的「快」和「慢」運動單位所組成。

紅肌與白肌

按照肌纖維在結構與功能上的分別,白肌纖維目前被分為五種,紅肌纖維為兩種。紅肌纖維具有非常高的有氧能力與疲勞阻力,但是糖酵解(無氧)能力差、收縮速度慢、以及運動單位肌力較低,屬於低強度、長時間運動的肌肉類型。白肌則具有最高的糖酵解能力與運動單位肌力,但是,在有氧能力、收縮速度、以及疲勞阻力方面較差,屬於高強度、短時間運動的肌肉類型。

在人體肌肉中,紅、白肌纖維的比例往往都會受遺傳基因影響,因此有的人白肌纖維比例大,有的人則紅肌纖維比例大,但每一個人身體不同部位的肌肉中紅白肌纖維的比例也不盡相同,導致在不同負荷、不同動作、不同速度等運動條件下,肌肉收縮的肌纖維類型也不同。一般來說,在一定負荷強度下用較慢的速度完成動作,就是紅肌纖維起主導作用,如果要快速完成動作,則是白肌纖維起主導作用。

紅雞與白肌的比例 ©mindandmuscle.net

當嬰兒出生後第五個月時就已經確定紅肌與白肌的多寡,然後再過一年,就會形塑肌纖維的數量以及紅、白肌纖維的比例。這些肌纖維的組成就算透過後天的鍛鍊仍是無法改變的 ; 也就是說,如果你自身的紅肌纖維數量比例高,你有成為優秀長跑運動員的潛力;如果你自身的白肌纖維比例數高,你有成為優秀舉重選手或短跑運動員的潛力,這就是先天上的肌肉纖維比例,影響人們在不同運動所呈現的不同天賦。

短跑選手

訓練者鍛鍊肌肉時想要增長肌肉,也就是讓肌肉肥大的意思,要讓肌肉肥大主要是鍛鍊白肌。然而白肌會很快產生疲勞,因此在鍛鍊時,慢慢做很多次的訓練,是不會幫助肌肉增大的,要讓白肌成長,就是需要高強度配合更快的速度來進行,就像是舉重、衝刺等高強度、短時間、低次數,甚至需要爆發力來完成的運動。另一方面,長時間的進行有氧運動、低強度以及低重量高次數的訓練,主要用以鍛鍊紅肌纖維,讓紅肌纖維起作用 ,比如長跑、競走、騎車、跳舞、有氧等。

研究結果還顯示速度性項目運動員主要運動肌肉內,快縮肌纖維的比例較高。例如,世界級優秀運動員小腿肌內的快縮肌可佔到 70 至 90%。反過來說,耐力性項目運動員主要運動肌肉內,慢縮肌纖維的百分比較高,一些頂級長跑運動員小腿肌內慢縮肌的比例可以高達 90%。當然,一般認為這種現象便是自然選擇的結果。

以奧運等級的運動員來說,研究顯示短跑選手普遍擁有較多的白肌,馬拉松選手則紅肌比較多,研究說明肌肉中紅肌與白肌的比例是由遺傳決定,也就是一出生下來,就己決定一個人的體質是屬於短跑健將、舉重選手,或是一般人的體質。研究也發現,兄弟、雙胞胎的肌肉類型比例具有顯著的相關,因此我們常見家族性的運動團隊。非洲黑人的快縮肌比例,顯著高於北美白人,因此黑人選手能夠在爆發性的運動項目中展現優異的表現,顯然與骨骼肌纖維的比例有關。因此,是否擁有特殊的肌纖維比例,是判斷一個人運動潛能的重要參考因素。

雖然大部分學者都認為每塊肌肉內兩種肌纖維的比例是遺傳決定的,訓練並不會改變肌肉內慢縮肌和快縮肌的百分比組成,但是有許多研究顯示,訓練會使得各種肌纖維無論在大小和功能上均有所增長,這也是人們強調利用訓練與活動狀況的改變,增大骨骼中纖維肌類型比例的重要因素。