陳柏長

運動後該禁酒嗎? 酒精對運動表現及恢復的影響

2019-03-08

不少職業或是業餘運動員為了運動表現,在賽季或是訓練期間滴酒不沾。但也可以看到職業運動員在酒吧酒醉鬧事,甚至在休息室喝酒的新聞。理論上,喝酒會影響運動表現,但是職業選手面對酒精的行為並不一致。

不管職業或是業餘運動員應該如何面對酒精,一直沒有很好的答案,有的人建議應該禁酒,有的則建議少量無害。或許我們能從一些科學的證據中去找尋答案。完全禁酒對於有些人的生活或是工作並不可行,酒精畢竟在我們的社交生活中扮演了一定的角色。

運動後該禁酒嗎? 酒精對運動表現及恢復的影響

我們為什麼分享這篇文章?

日常交際應酬、完賽後慶功,甚至世界著名的法國紅酒馬拉松...,運動員要滴酒不沾,除了有極佳的自制力,還需要親友同事間的理解尊重。可能你會認為「那我運動後再喝酒就好啦!」事情沒有這麼簡單,最常被人忽略的時機就是運動後。陳柏長醫師用科學研究為我們解答:運動後攝取酒精是否會影響代謝、修復、內分泌?那麼運動員在需要喝酒時該怎麼適度控制呢?這無論對運動員或認真在某一運動項目的業餘選手來說,都是相當實用的參考。

日常交際應酬、完賽後慶功,甚至世界著名的法國紅酒馬拉松...,運動員要滴酒不沾,除了有極佳的自制力,還需要親友同事間的理解尊重。可能你會認為「那我運動後再喝酒就好啦!」事情沒有這麼簡單,最常被人忽略的時機就是運動後。陳柏長醫師用科學研究為我們解答:運動後攝取酒精是否會影響代謝、修復、內分泌?那麼運動員在需要喝酒時該怎麼適度控制呢?這無論對運動員或認真在某一運動項目的業餘選手來說,都是相當實用的參考。

過度飲酒?

過度飲酒會造成癌症、肝硬化、胰臟炎、精神疾病等等,並且造成近4%的死亡成因,也會因為過度飲酒酒駕肇事或是產生暴力事件,這些都是大家再清楚不過的事情。

各國對於每日建議飲酒的上限建議差異極大,從每日8g酒精到20g都有,相信各國政府的建議都是有所本。但對於運動員合理的飲用量並無法從中得到答案,理論上運動員在比賽及訓練中喝酒,會造成肌肉損傷,酒精會影響肌肉修補,但合理的量是多少應該跟一般人有所不同。

根據針對大學生的研究發現,有參與運動比賽的學生,喝更多的酒、更會讓自己喝到掛。過度飲酒佔一般人的比率約16%,在運動員中比例勢必會更高,尤其在飲酒行為調查,高度肢體碰觸的團隊運動,過度飲酒的比例更是高不少。

過度飲酒佔一般人的比率約16%

酒精對於運動表現的影響

根據美國運動醫學會(ACSM)對於酒精造成運動表現的影響,會降低肌力、肌耐力、速度、心肺耐力;但是對於最大攝氧量、心律、心輸出量、肌肉血流等不會產生負面影響。不過許多研究卻得到跟ACSM不同的結論,這跟研究設計及所參與的運動會有所相關聯。

總結現有的證據,少量的酒精不會對運動表現產生正面的影響,對於耐力運動卻可能有所傷害。雖然有些教練或運動員認為賽前喝少量的酒,可以降低緊張感而去面對重要賽事,但是多數運動員還是在運動後才喝酒,因此酒精是否影響當下運動表現,似乎變得不是那麼重要。酒精對於後續恢復及密集賽事的影響可能才是重點。

酒精對於運動後代謝的影響

酒精被列為有利尿作用,運動員如果有脫水的狀況,會造成運動表現的下降。因此運動後飲酒似乎會造成更嚴重的脫水狀況。

有科學家發現在產生脫水狀態的人身上,要飲用4%以上酒精才會產生利尿作用。但這樣的數字並不精確也不實用。另一組科學家研究運動後脫水的狀態,實驗了酒精0、0.24、0.49、0.92 g/kg當作部分水分的來源,發現只有0.92這組有脫水狀態,所以就脫水這個議題,0.49g/kg以下是不會增加脫水的嚴重性,但是仍然要強調,水分沒有補充足夠,仍然會影響隔天的運動表現。

比賽或訓練後,會消耗部分或是多數的肝醣,補充肝醣會對隔天的訓練品質或是比賽產生重要影響。研究發現,運動後酒精(1.5g/kg)搭配高碳水化合物飲食、酒精配低碳水化合物、正常飲食,發現只有酒精配低碳水化合物有缺乏足夠肝醣的情況。

軟組織修復

運動及訓練都會造成肌肉等軟組織損傷,軟組織如果有受傷的情況會造成運動表現下降,更可能因為特定肌群無法正確使力,而造成更多組織受傷,也會讓訓練效果大打折扣。

在正常情況下,身體面對受傷會引起發炎反應,發炎反應由許多不同的激素、賀爾蒙偕同去修補組織。如果長期或是短時間大量飲酒會抑制這些免疫反應,使得軟組織無法正常修復。身體免疫機制被抑制,也會進一步造成容易生病、感染等運動員不樂見的情況。

受傷時,我們會採冰敷加上適度壓力性的包紮,這樣的做法除了止痛,還可以避免組織過度腫脹,延緩傷後恢復。然而飲酒會改變局部組織的血流,造成更多的血流積聚在受傷部位,造成更嚴重的水腫,因而延遲組織修復。

內分泌系統改變

長期或是短時間大量飲酒,會破壞身體內分泌系統的平衡,有些賀爾蒙會增加分泌,有些則是減少。一些明顯變化像是降低睡眠品質、情緒不穩定、血糖平衡遭到破壞(可能增高也可能降低)。

當喝酒的量達到1.5g/kg會降低雄性激素分泌,進一步減少肌肉量、骨質密度、紅血球數量,也會造成男性女乳症及睪丸萎縮等情況。當飲酒量降低到0.5g/kg,則可能反而增加雄性激素(無法完整證實,但至少相對沒有明顯證據證明有害)。

長期或是短時間大量飲酒,會破壞身體內分泌系統的平衡

蛋白質合成

運動員在訓練,就是需要為小肌肉損傷,藉由蛋白質合成來修補肌肉,讓肌肉更有力或是更加健美。在老鼠的實驗上發現,大量酒精會在24小時內減少肌肉75%合成,這樣的量換算成一般成人體重,約等於250g的酒精,約略是10瓶500cc啤酒的量。雖然一般人較少喝下這樣多啤酒,但並非不可能,如果長期喝烈酒或是紅酒就更有機會喝下這樣的量。

相對大量的飲酒研究,除了利用問卷調查,要設計人體實驗,因為事先已經知道極度危害身體安全,因此要在人體身上進行實驗變得非常困難,也讓動物實驗變成少數能解答問題的方式。

運動員該如何飲酒

要所有進行運動的人都戒酒,顯然並不可行也無法長久。我們當然佩服有些運動員可以滴酒不沾,但是一般人工作、應酬、社交、參觀酒莊,要避免飲酒是相當困難的。以下建議一般人的飲酒原則:

1. 低濃度低量飲酒(4%以下、0.5g/kg,對於成年男子約等於500cc啤酒)

2. 酒精不能取代能量來源,應搭配正餐使用

3. 每週飲酒次數男性應低於3次,女性應低於2次(在此提醒女性運動員飲酒的研究相對較少,更應該要注意身體的反應)

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室

運動星球

減肥一定要先吃飽! 新陳代謝科醫師提健康飲食3大重點與餐盤示範

2021-08-30

了解自己每天可以攝取多少熱量是減肥的第一步,但向來主張「減肥一定要先吃飽」的新陳代謝專科醫師蔡明劼提醒,除了卡路里數字,進一步認識「熱量密度」才更有利於減肥,因為正餐沒吃飽,往往容易時常肚子餓、嘴饞,結果隨手抓取熱量密度較高的零食來吃反而更容易胖。該如何維持吃得飽、健康又能減肥成功呢?蔡醫師提供三大重點,方便大家設計自己的健康餐盤、吃得更健康不易胖。

減肥一定要先吃飽! 新陳代謝科醫師提健康飲食3大重點與餐盤示範

挑「熱量密度」低的吃

很多人大概會問:我今天省掉午餐不吃,只喝一杯珍珠奶茶可不可以呢?反正大約都是 500 大卡嘛!這個問題牽涉到吃什麼的重要性,也就是除了食物的「量」(熱量),也要注意食物的「質」。舉例,假設你今天吃了 1 公斤青菜,它的熱量一般不超過 250 大卡,但可以讓你吃到撐。相對如果你今天是吃一塊蛋糕,小小一份的熱量可能高達 770 大卡,只會害你囤積脂肪,而且絕對沒有什麼飽足感。

我們可以帶入熱量密度的概念。借用物理學「質量 ÷ 體積 = 密度」這條公式,我們定義「熱量 ÷ 體積 = 熱量密度」。比如 250 大卡的青菜、體積足足有一大把,那青菜的熱量密度就非常低;而 770 大卡的蛋糕體積只有一小塊,那蛋糕的熱量密度就非常高。

看到這邊應該明白了,攝取「熱量密度低」的食物更有利於減肥。因為這類食物的體積比較大,可以吃得飽熱量卻不會過高。我時常鼓勵減肥的學員多攝取原型食物,比如蔬菜、水果、糙米、燕麥、瘦肉、大豆等等,都是熱量密度較低的例子。那為什麼食物的熱量密度會有高低的差異呢?其實「水分」和「膳食纖維」是一大關鍵。原型食物通常都富含水分、膳食纖維或兩者兼具,所以會有比較大的體積,吃下去也比較有飽足感,還可以幫助排便!

至於熱量密度高的食物,特別是加工食品是什麼原因呢?在營養學上,「油脂」可以說是熱量密度最高的食物,因為 1 公克的油脂可以提供 9 大卡的熱量(1 公克的碳水化合物只有 4 大卡熱量,1 公克的蛋白質也是4大卡)。加工食品比如麵包、蛋糕、炸雞、薯條等等,除了含有碳水和蛋白質之外,其實都暗藏了過多的油脂。比如每 100 公克的馬鈴薯熱量才不到 100 大卡,但如果炸成薯條,熱量馬上就提升到300大卡,等於熱量密度大幅提升三倍,對於減肥實屬不利(雖然它真的很好吃)。還有一些看似無害的絞肉製品,比如水餃、香腸、貢丸等等,雖然不是油炸,但其實絞肉本身就是油脂偏多的肉品,減重期間最好少吃為妙。

在這邊要提醒,酒精常被誤會成是碳水化合物,其實不然,1 公克酒精可以提供 7 大卡熱量,在分類上是比較接近油脂的,請注意「喝酒的熱量不輸給喝油」,所以大量飲酒的人挺著一個啤酒肚,一點都不意外。

喝酒的熱量不輸給喝油

我向來主張「減肥一定要先吃飽」,其實道理很簡單:正餐沒吃飽的人,往往容易時常肚子餓、嘴饞,結果隨手抓取熱量密度較高的零食來吃(相信我,隨手能拿到的通常都是加工食品),反而更容易胖。如果三餐都用熱量密度較低的原型食物把自己餵飽,吃零食的機會就能大幅降低。

說到零食,如果你無法克服愛吃零食這一點,在這裡提供一個方法:請把那些零食都藏在不顯眼的地方吧!可以的話甚至家裡不放任何零食,想吃的時候才去買,瘦身成果一定會更好。這建議聽起來很搞笑,實際上效果可能遠遠超你的想像。因為許多人吃零食已經變成反射動作,只要坐著看電視、或者一邊打電腦,就會一邊吃隨手可拿到的零食。因此增加吃零食的困難度,讓吃零食這件事從反射動作變成一個複雜度較高、需要思考的動作,那你的理性思考就有可能戰勝本能反射,達到少吃零食的目的。

設計健康餐盤 3 大重點

說了這麼多理論,那到底要怎麼吃、又該如何設計自己的健康飲食呢?我們用一些具體的例子來說明。

重點1:蔬菜無限量,至少應該佔餐盤的一半以上

健康飲食的第一步就是吃夠蔬菜!外食族最常見的死穴就是蔬菜不夠,甚至很多自己備餐的人也從來沒有吃夠蔬菜。 要注意玉米、地瓜、馬鈴薯這些都算澱粉,不是蔬菜,請勿搞錯。

多吃蔬菜的好處如下:

第一,蔬菜熱量很低、體積又大,可以加強飽足感,胃裡就沒有太多空間裝下其它高熱量食物。

第二,蔬菜可以延緩消化吸收,不會很快就餓。

第三,膳食纖維能幫助排便。

第四,膳食纖維能養出好的腸內菌。

第五,植化素有助於降低膽固醇。

為了鼓勵自己多吃蔬菜,我個人吃菜的份量不設上限,而且用餐時會先從蔬菜開始吃,吃五到七分飽才吃肉跟飯。外食族要怎麼增加蔬菜攝取量?老實說並不容易,但還是要努力克服。先提供兩個辦法,第一、花錢,每次外食多點一盤燙青菜,至少能提供基本的攝取量。第二、自己預先準備蔬菜,比如在家先燙好大量青菜放冰箱,或直接買好生菜、大番茄等,需要時隨時用保鮮盒帶一些出門吃。

吃菜的份量不設上限,而且用餐時先從蔬菜開始吃五到七分飽

重點2:優良蛋白質,佔餐盤的四分之一

蛋白質是增肌減脂的關鍵營養素,先做簡單的重點提示:

第一,對健康最有益的首選是植物性蛋白,如大豆類(包括黃豆、毛豆、黑豆)以及豆腐、無糖豆漿等。

第二,油脂含量較低的白肉也是優良選擇,如雞肉、魚肉、海鮮。

第三,油脂含量較高的紅肉,如牛肉、豬肉等,可以吃但必需學習避開高油脂的部位。

第四,最好別吃加工肉品,比如香腸、熱狗、培根、貢丸、餃類、包子等等,所有絞肉製品以及油炸肉品都應盡量避開,因為它們的油脂含量都遠大於蛋白質。

再補充一點:如果要用牛乳來補充蛋白質,我強烈建議喝低脂奶、脫脂奶或者乳清蛋白來取代全脂牛奶。畢竟我們需要的是蛋白質以及鈣質,而不需要那些多餘的油脂。

重點3:原型好碳水,佔餐盤的四分之一

碳水化合物包括糖和澱粉,很多人以為減肥不能吃澱粉,實在是大錯特錯的觀念。澱粉當然可以吃,只是「質」跟「量」要搞清楚,我個人認為澱粉從優到劣的順序依次為:

第一,原型澱粉,如五穀飯、糙米飯、地瓜、南瓜等。

第二,白飯。對,你沒看錯,很多人把白飯視為洪水猛獸,但我不這麼覺得。白飯只是膳食纖維和維生素的含量比較少罷了,它的熱量並沒有比糙米飯高,況且,不吃白飯的人通常只會去吃一些更糟糕的東西,比如後面我要說的這兩項。

第三,麵食類,麵體本身在製作過程中就會加入一些油脂,做成拌麵料理的話,添加的油脂更是驚人。如果有人非吃麵不可,最好是選白麵優於黃麵、湯麵優於乾麵,並且盡量不要喝湯。

第四,麵包、吐司、餅乾、糕點類,這是加工程度最高的澱粉(精緻澱粉),裡面暗藏著大量糖油鹽,為了你的健康跟身材,還是趕快避開它們吧。

說到「量」的問題,那飯可以吃多少呢?女生一餐吃半碗飯(約 100 克),男生吃一碗(約 200 克)並不算多,但我建議飯要留在後面吃。當你先吃完大量蔬菜,應該已經五到七分飽了,再吃肉跟飯就會很飽,應該也吃不下太多飯才對。如果真的沒吃飽,我建議飯量固定不要追加,同時蔬菜跟蛋白質則加量,試個幾天你就能大概抓到自己的食量了。 提醒一下別吃「炒飯、炒麵、飯糰」這些食物,它們通常都含有超多的澱粉以及油脂,卻只有少量的蔬菜跟蛋白質,是減肥的大地雷無誤。

碳水化合物食物

水果也屬於碳水化合物,我放在這邊一起解說。很多人認為減肥不能吃水果,我並不認同,雖然水果含有糖分,但也富含膳食纖維與維生素,對健康有益。只是份量必須注意,建議每天兩份以內(一份水果是飯碗裝八分滿、或一個拳頭大、或以 100 克估算),並且納入一天的碳水攝取量之中。有哪一種水果是特別不能吃的嗎?沒有!只要控制好份量,即使是糖尿病友也可以吃水果。

最後依舊要鼓勵大家喝水。水分攝取量最好達到體重 x 30c.c. 以上,比如 60 公斤的人就喝到1800 c.c. 或更多。這裡的水分可以包括白開水、氣泡水、無糖茶飲、黑咖啡等等不含熱量的飲品,但是絕對不建議喝含糖飲料或果汁(對,果汁也屬於含糖飲料),更要注意蜂蜜、黑糖都是屬於糖,不是什麼減肥聖品。

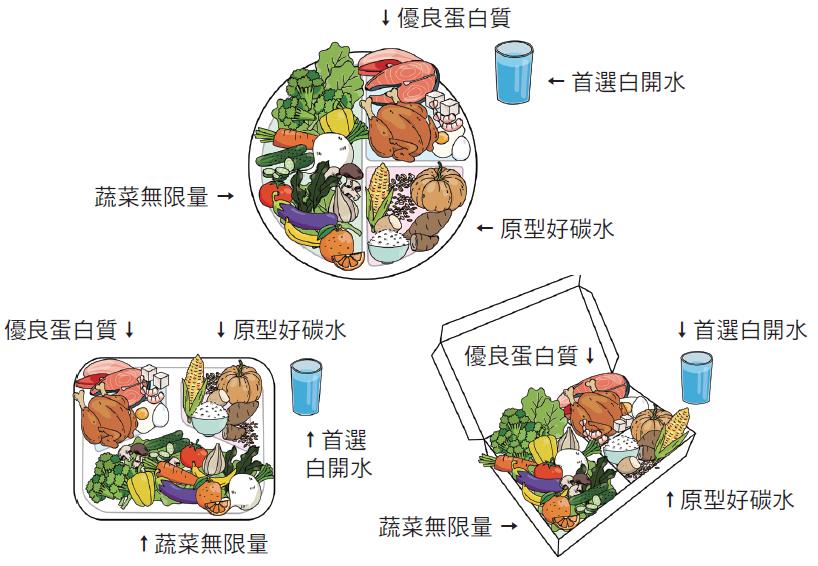

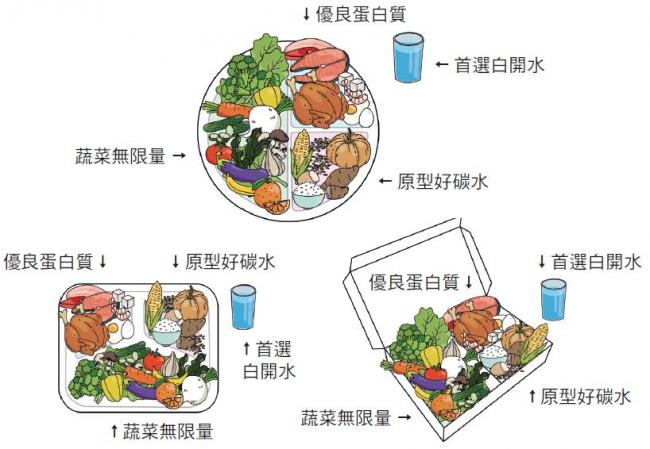

很多人問到「代糖」可不可以吃?我對於代糖(或甜味劑)的看法是傾向中立的:並不是吃代糖的人就一定會變瘦,但是代糖也未必會對身體有危害。我自己時常喝含有代糖的乳清蛋白,也偶爾會喝用代糖調味的汽水,它們並不會對我的飲食計畫造成影響。 在這邊用幾張圖來示範蔬菜、蛋白質、碳水的比例該怎麼分配。圓形餐盤只是一個概念,不管你是用方型餐盤、還是便當盒,只要把「蔡醫師的健康餐盤」原則記在心中,配合後面章節教的熱量計算等等概念,一定可以讓減脂無往不利。

蔡醫師的健康餐盤示範蔬菜、蛋白質、碳水的比例該怎麼分配

回到最前面大家的疑惑,一份健康餐點和一杯手搖珍珠奶茶,熱量同樣是 500 大卡,但兩者對身體造成的影響一樣嗎?就拿我自己按照健康餐盤飲食的照片為例,我的一餐包含炒青江菜、烤茭白筍、鹽烤鯖魚、烤雞腿排、無骨牛小排兩小片、蕃茄蕈菇豆腐湯、白飯半碗。看起來不但非常「澎湃」,而且符合健康飲食餐盤的原則:蔬菜(青江菜和筊白筍)佔據餐盤的 1/2,白米飯佔 1/4,此外由於有健身的需求,所以蛋白質(雞肉、 牛肉、魚肉)比例會超過 1/4。而且其中不含任何加工食品。

蔡醫師健康餐盤示範

這樣豐盛的一餐會不會熱量很高呢?炒青江菜約 25 大卡,烤茭白筍約 25 大卡,鹽烤鯖魚約 50 大卡,烤雞腿排與無骨牛小排兩小片共約 200 大卡,白飯半碗約 150 大卡,蕃茄蕈菇豆腐湯約 50 大卡,總計熱量共 550 大卡,比一杯珍珠奶茶還要少,但營養價值實在相差太多了。

前者餐盤讓我吃得營養均衡,大量纖維素幫助消化順暢、豐富蛋白質有助於肌力訓練後的肌肉成長。後者呢?喝下去的就只有大量糖份、油脂以及各種不明化學添加物,長時間累積的代價就是換來肥胖、痛風、脂肪肝、甚至糖尿病。這也是身為新陳代謝專科醫師的我,總是勸人戒除含糖飲料的原因。

資訊

• 圖文摘自高寶書版, 蔡明劼著《搞懂內分泌,練成你的易瘦體質:不節食、不斷醣、不生酮、不吃藥、不需要制式菜單,打造這輩子都胖不了的瘦身術!》一書。

本書特色

內分泌真相!迷思破解!

★★★ 不用任何瘦身產品、不需要餓肚子,幫助線上學員減重累計超過 4000 公斤的科學化瘦身法,在家身體力行就會瘦!★★★

△瘦身的方法百百種,為什麼你總是選到最痛苦又最沒效的?

△減肥成功的人那麼多,為什麼你卻老是減不下來,或者是瘦下來之後又用加倍的速度胖回去?

△內分泌?新陳代謝?對你來說是否好像既孰悉又陌生的名詞?

想要身體健康或者終結肥胖,就應該要回到源頭:了解內分泌和新陳代謝,並且重新建立良好的飲食習慣和生活型態,找回身體的平衡。這些具有科學根據的理論和工具,才能讓你想瘦就瘦一輩子!

1★內分泌失調的真相大公開!用飲食和運動就能掌控代謝。

2★直面現實,99.99%的肥胖都源自「吃太多」!想瘦下來的第一步就是不找藉口。

3★別當食盲!學會看清自己每天吃了什麼、吃了多少?

4★節食?斷醣?生酮?減肥藥?深入淺出破解各種誇大不實的減肥迷思。《搞懂內分泌,練成你的易瘦體質》資訊 請點此

搞懂內分泌,練成你的易瘦體質

責任編輯/Dama

運動星球

國際級萬金石馬拉松 台灣選手成績不俗

2017-03-19

2017新北市萬金馬拉松,新北市江翠國中代課老師林育宏異軍突起,以2小時34分34秒的個人最佳成績,首度拿下國內總排第一,「720 one跑團」張哲豪、陳聖崴包辦亞季軍,三人是台北市立大學學長學弟。國內女子組由林于馨連莊。

720 one跑團張哲豪(左二)和陳聖崴(右三)拿到萬金石馬拉松國內組二、三名,左一為冠軍林育宏。 720armour運動眼鏡/提供

逾12,000人參賽的萬金石馬拉松,19日上午6時30分在萬里翡翠灣鳴槍開賽,全馬男子組由肯亞耶哥以2小時17分02秒封王,女子組由曾代表蒙古參加北京世錦賽與里約奧運的孟荷札雅,以2小時38分08秒封后。

萬金石馬拉松賽熱鬧登場。 720armour運動眼鏡/提供

肯亞耶哥說,儘管小雨不斷,但對跑者來說,微涼的氣溫跑起來很舒服,萬金石賽道景色非常漂亮,跑過山坡迎向海風,跟一般的城市馬拉松相比,也較具有挑戰性。蒙古孟荷札雅說:「跑到35公里處還身處領先集團,才自覺有奪冠機會。」

萬金石馬拉松吸引多位外籍好手參加。 720armour運動眼鏡/提供

1990年2月25日出生的男子組林育宏意外拿下國內總一,自己也嚇一跳。「我之前馬拉松最佳成績2小時45分,加上腰部有舊傷,本來只想跑進2小時40分,沒想到在學長張哲豪幫忙配速下,竟跑出2小時34分34秒個人最佳成績。」

萬金石馬拉松國內男子組冠軍林育宏。 720armour運動眼鏡/提供

任職三創數位的「720 one跑團」張哲豪,去年奪得萬金石國內第四,「因為工作關係沒太多時間練習,近來以半程馬拉松為主,此次只將目標鎖定2小時40分以內,沒給自己太大壓力,加上隊友有些失常,最後以02:36:18排名第二。」

720 one跑團張哲豪(前)拿到萬石金馬拉松國內組第二名。 720armour運動眼鏡/提供

去年萬金石全馬國內第二的「小八」陳聖崴,本有機會拚到國內男子總一,35公里前也都維持第一,沒料到生平第一次在比賽中失溫,教練翁竹毅鼓勵下撐回終點時,整個人跪倒在地上,成績02:37:45排名第三,和總一無緣。

720 one跑團陳聖崴抵終點時跪坐在地上。 720armour運動眼鏡/提供

國內女子組方面,上屆冠軍林于馨以03:03:28順利連莊,不過她對自己的成績並不滿意,抵達終點後邊走邊哭,哭得唏哩嘩啦的,教練忙著在一旁安撫。林于馨表示,今天的雨下得有點大,視線看得不大清楚,希望明年有機會三連霸。

萬金石馬拉松國內女子組冠軍林于馨。 720armour運動眼鏡/提供

海軍陸戰隊士官長「皮叔叔」鄧維富,本來希望能在2小時57分完賽,但因報名時忘了報成績,出發時被排到C組,「光是要從後面的C區往前追,就花了不少時間。」前32公里狀況還不錯,34公里時體能下滑,最後以03:14:44完賽。

二月渣打馬拉松賽剛創個人半程馬拉松最佳成績的「720 one跑團」楊永均,本希望能在2小時35分內完賽,但18公里時速度往下掉,32公里時決定放棄。一個月前右大腿後側的舊傷復發的江晏慶也因為拉傷,在24公里處棄賽。

720 one跑團成員出發前互相加油打氣。 720armour運動眼鏡/提供

資訊、圖片提供:720armour運動眼鏡