運動星球

困擾超過八成人的下背痛 到底是如何造成的?

2019-03-18

相信很多人都有過腰痛的經歷,然而所謂的腰痛在醫學裡面稱做為下背痛(low back pain簡稱LBP),是常見背部肌肉骨骼傷病,也是一種常發生於日常生活中的運動傷害,根據一項統計有高達80%的人都有經歷過這個症狀,無論是由於腰肌肌肉鬆弛或坐骨神經疼痛還是其它原因都屬於下背痛。根據美國美國脊椎按摩療法協會的報告,全美國有超過3100萬患有這項疾病,報告中有一半都是屬於工人階級的勞動者,主要因為長時間的姿勢不良與肌肉過勞所造成。

根據一項統計有高達80%的人都有經歷過下背疼痛! ©Medium

而下背痛按照發生期來說,可分為急性(小於6週)、亞急性(6-12週)及慢性(大於12週)下背痛三種類型;如果是以疼痛來區分的話,能簡單分為「神經性下背痛」以及「物理性下背痛」兩種類型,而會出現下背痛最常見的原因之一就是姿勢問題。常見的急性下背痛常於舉重物、扭腰與前彎腰之後發生;其中又以在移動或清晨起床剛坐起身體時,這樣疼痛的症狀可能會瞬間加劇,另外,像是抬腿、站著或坐下等動作,則不一定會引起下背部疼痛;而這樣的疼痛有可能只侷限在特定的壓痛點,也可能是大範圍的疼痛;此外,疼痛可能從下背部往腿部放射性延伸通常稱為「坐骨神經痛」。

出現下背痛最常見的原因之一就是姿勢問題;例如搬運重物或突然間的扭腰等等。 ©Вестник

然而,根據統計初次發生下背痛的年齡,大多發生於20-40歲之間的人,這也是為何許多下背痛的人成年人的原因;而大約超過50%的下背痛患者,在病症好轉後仍會有復發的情形,且復發後的疼痛狀況通常比初次發生時更嚴重。還有慢性下背痛常和其它身體症狀一起發生,尤其又經常伴隨著睡眠上的問題,例如入睡時間增長、睡眠中斷、睡眠時間變短或睡眠品質不佳等,因此,許多慢性下背痛的病人合併有憂鬱及焦慮的症狀。

神經性下背痛:

主要是以神經根病變為主,指因各種不同原因造成神經根功能異常;除了下背痛之外,可能合併有坐骨神經痛,麻木,感覺異常,肢體無力,反射減弱或消失等情形,一般來說,是屬於較為嚴重的下背痛類型。

物理性下背痛:

這個又稱為「肌肉骨骼型下背痛」,是我們日常最常遇到的下背痛問題,多數因肌肉、肌腱或韌帶拉傷或扭傷所引起,或由於小面關節(facet joint)退化或發炎等原因而引起下背痛。(資料來源/亞東醫院 溫崇熙醫師)

主要是以神經根病變為主,指因各種不同原因造成神經根功能異常;除了下背痛之外,可能合併有坐骨神經痛,麻木,感覺異常,肢體無力,反射減弱或消失等情形,一般來說,是屬於較為嚴重的下背痛類型。

物理性下背痛:

這個又稱為「肌肉骨骼型下背痛」,是我們日常最常遇到的下背痛問題,多數因肌肉、肌腱或韌帶拉傷或扭傷所引起,或由於小面關節(facet joint)退化或發炎等原因而引起下背痛。(資料來源/亞東醫院 溫崇熙醫師)

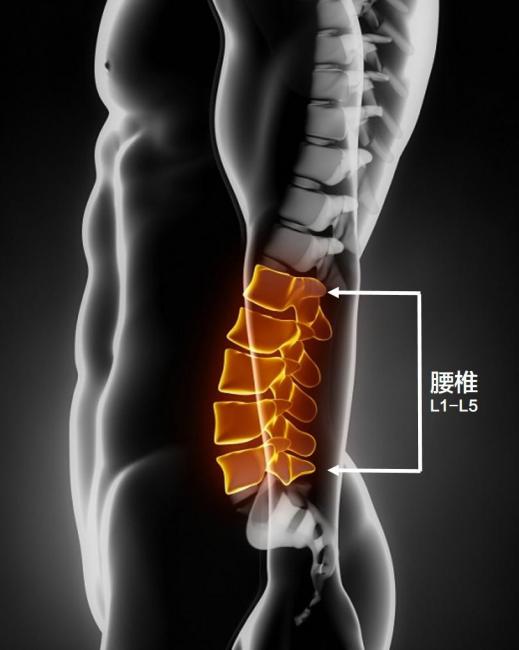

下背部的位置

所謂的下背是指由腰椎第一節到第五節所組成的區域。在每節腰椎中間會有纖維軟骨所構成的椎間盤,這些椎間盤具有「彈性墊」的作用,可防止脊椎之間直接相互摩擦而傷害到脊髓。脊髓延伸出的脊神經從椎間孔穿出,支配身體的肌肉、同時也傳送體表的感覺至中樞神經系統。而脊椎的穩定主要靠背部和腹部的肌肉及韌帶來提供。每節脊椎相接處,有所謂的「小面關節/關節突間關節」,會限制及導向脊椎的運動,脊椎旁有一組由許多小肌束所組成稱作多裂肌群(multifidus muscle)的肌肉,成人每條約2公分兒童約0.5公分,它縱向連接著每節脊椎,使脊椎在做許多動作如坐下、行走、舉起物品時能維持垂直及穩定。

下背是指由腰椎第一節到第五節所組成的區域。 ©Michigan Spine & Pain

容易復發的原因

患有慢性背痛的人為了避免疼痛,常會擺出不正確的姿勢,這時後就會造成多裂肌不正常而長時間的收縮或伸張,這樣的狀況在背痛消失後仍有可能持續存在,因此,這也可能是造成慢性背痛的病人疼痛常常復發的重要原因之一。

下背痛分類

下背痛的分類有很多種,目前並沒有公認且統一的分類方式,如根據成因而言可分為以下三類:

1.機械性背痛:包括肌肉拉傷、椎間盤突出、脊神經根被壓迫、椎間盤退化、關節疾病、脊椎骨折等。

2.非機械性背痛:腫瘤或發炎;如脊柱關節炎和感染。

3.內臟器官轉移痛:如膽囊、腎結石、腎臟感染、主動脈瘤等內臟器官。

這三大類以機械性背痛約佔90%為最大宗,至於找不到成因的背痛有大約75%,仍被認為和肌肉拉傷或韌帶受傷有關,其它少數的背痛,則可能是由全身性的問題(如纖維肌痛症)或精神方面的問題(如身體化疾患)所引起。

非手術治療方式

1.活動限制:

通常有神經性下背痛患者較為需要臥床休息,以不超過三天為原則可減緩神經根壓迫症狀,物理性下背痛患者多數不需臥床休息,僅需適度活動調整即可。另外,活動調整方面可以調整生活習慣減低活動量,但以不影響基本日常生活需求為原則,同時,避免彎腰負重或需重複扭腰等工作,以減少身體跳動或震動等情況避免不協調姿勢,避免長時間維持一固定姿勢(例如長時間站姿或坐姿)。

2.定期運動:

初期考慮低負擔有氧運動;例如走路、騎腳踏車或游泳這類;兩星期後可以考慮背部伸展運動及腹肌運動,主要是能讓你保持健康的體重並改善姿勢和增強肌肉強度減少補償,來幫助減輕背部疼痛。

3.服用止痛藥物:

例如普拿疼或其他非類固醇類止痛劑。神經性下背痛患者可考慮使用強效止痛藥(含嗎啡類止痛劑),但不建議使用超過三星期。另外,肌肉鬆弛劑也是門診時會考慮用的藥物,約三成患者會有昏睡情形,不建議使用超過三星期。

如果不是非常嚴重的下背疼痛,基本上都可以用物理治療搭配休息就可以恢復。

擺脫下背部疼痛

在很多情況下,簡單的休息可以幫助減緩下背部疼痛;但是在有些情況下必須要知道是什麼原因造成,因為,造成下背部疼痛的原因有很多,例如:你是屬於久坐的上班族,因為長時間的久坐會給下背部和臀部區域帶來太大的壓力負荷,就會造成疼痛。另外,如果你非常活躍並熱愛運動,沒有充足的熱身與正確姿勢,以至於運動時受傷也會導致下背部和臀部疼痛。然而,基於不同的原因醫生會讓你休息、吃藥、改變飲食習慣或改變生活方式,如果再嚴重的話就可能需要做手術來緩解消除下背部的疼痛情況。

資料來源/spine-health、draxe

責任編輯/David

動晰物理治療所

1秒鐘「滾動式調整」姿勢的兩個方法

2021-07-09

久坐不動是危害體態健康、造成長期腰痠背痛的常見原因,但相信有不少人會說「我真的沒辦法一直起來動,怎麼辦?」有些工作必須長時間盯著螢幕、盯著數據...所以無法不停地起身活動。針對這種困擾,本文將介紹常用的小技巧,讓你不用起身(當然,還是能起身最好)也能適當緩解壓力的臨床上常用兩種方式,都只需要透過簡單的想像,就可以輕鬆自行操作!

一、骨盆滾動法

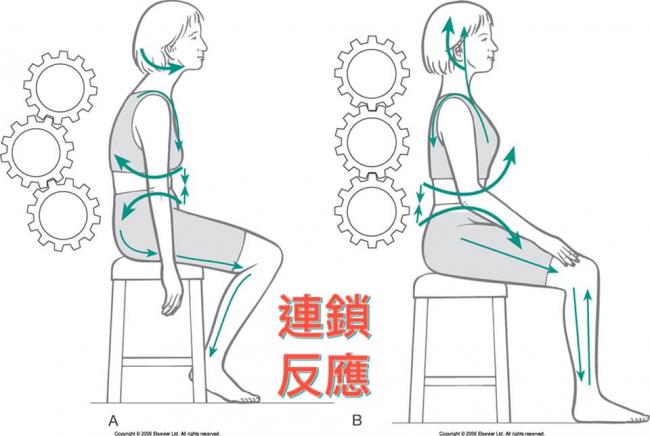

骨盆滾動法由 「內縮」→「外推」過程是重心的轉移

假設原本呈現垮坐姿,這個時候肚子是相對「內縮」起來的,會讓身體呈現駝背姿勢;只要把肚子向「外推」,有沒有發現身體自然地比較挺起了呢?

由 「內縮」→「外推」的過程是重心的轉移,將壓力從薦椎移動到坐骨上,也讓緊繃的肌群得已喘一口氣。而這個動作是透過脊椎的連鎖反應來達到拉正的效果,比起「抬頭挺胸夾屁股」是不是輕鬆多了呢?

骨盆滾動法的連鎖反應

二、中線法

中線法

想像你的頭頂有一個點,肛門口(俗稱X眼)也有一個點,將頭頂的點帶到肛門口的正上方串起來,這個時候軀幹就會自然挺起,歪斜的身體也會回到中線上。身體前後、左右的肌肉與筋膜 也會呈現在比較平衡的狀態。將這兩點串起的過程就是重心移動的過程,讓身體回到較中立的位置,是不是也很容易呢?

以上兩種方式如果做成功的話,可能會感受到下腹深層有微微繃住的感覺,這就是你的核心肌群在發揮作用!最後要再提醒一次,記得多多移動重心,才能避免肩頸痠痛哦!

(部分圖片取自網路)

/ 關於動晰物理治療所 /

動晰物理治療所的核心理念為「全人、科技、預防」,期望結合不同領域專長的治療師,建構最完整的治療方案。由不同治療師從不同面向解析問題,找尋各種解決問題的可能與治療方式。

運動星球

研究證實:中年後保持規律運動讓你更長壽!

2018-03-19

我們都知道保持規律運動習慣有助健康,因而可以讓我們活得更久。不過,人過中年以後再來從事運動有沒有幫助呢?美國與加拿大研究證實,只要你能夠每週保持一定時間的規律體適能活動,就可以大幅降低死亡率!

加拿大皇后大學(Queen’s University)日前在《Mayo Clinic Proceedings》這份期刊上發表了一篇長期研究報告,研究自1974年4月啟動,追蹤至2002年1月,該計畫招募了超過6,000位平均年齡為40歲的男性及女性做為受試者。該計畫追蹤結果表明,保持身材或規律運動習慣的受試者,相對於保持靜態生活習慣而不運動的受試者,死亡率降低了40%。

另外根據Henry Ford Hospital在同一份期刊所發表的研究報告顯示,維持規律運動習慣也可以助你在第一次心臟病發作時逃過一劫的可能性。該研究與約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)醫學院合作,針對位於底特律的該醫院近7萬名有心血管疾病風險的病患做了分析,時間從1991年一直持續到2009年。研究表明,經過這麼多年追蹤結果顯示,保持動態生活模式的受試者,死亡機率比常常久坐不動的受試者,一樣降低了大約40%。再者,有規律運動習慣的受試者在進行追蹤後,平均第一次心臟病發作的時間為6年,這也比一般的首次心臟病發作時間更長。

約翰霍普金斯大學醫學院心臟疾病預防中心主任Michael Blaha博士說:「我們都有保持身材與運動習慣的人能活得更久的概念,但我們現在有實際證據可以證明了。」

資料來源/Mayo Clinic Proceedings

責任編輯/Oliver Wu

中年後保持規律運動習慣可以大幅降低死亡率。