運動星球

好想吃甜食? 小心可能是你的壓力警訊

2020-01-21

當壓力荷爾蒙無法快速分泌,身體就不能即時做出反應。但要是腎上腺皮質醇分泌過多且持續處於高亢,各種健康問題與疾病都會應運而生。其中,最明顯的變化就是食欲增加—常常想吃東西。

好想吃甜食? 小心可能是你的壓力警訊

碳水化合物最能滿足口腹之欲,但是...

人在壓力過大時,身體會分泌腎上腺皮質醇(Cortisol),來調適身體對外界的剌激反射,所以腎上腺皮質醇也被稱為「壓力荷爾蒙」。腎上腺皮質醇能促進身體的新陳代謝,並促使細胞釋放葡萄糖、胺基酸與脂肪,藉此提高身體的能量,用來對付突來的壓力。

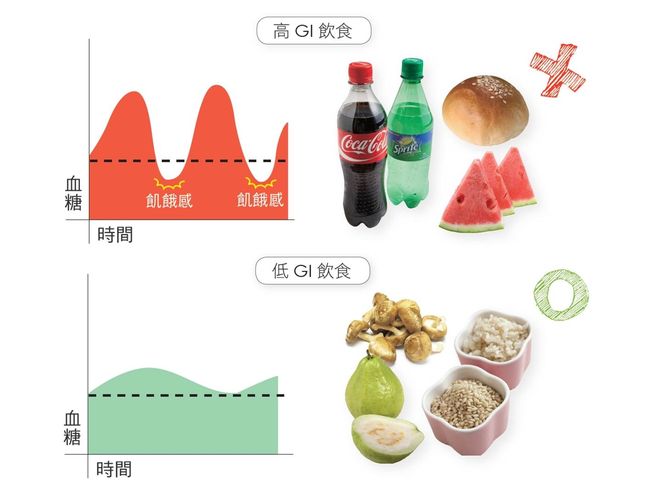

碳水化合物是最快可以滿足食欲的營養素。不過,碳水化合物有好壞之分。一般來說,好的碳水化合物富含纖維素,如全穀類、蔬菜、豆類與低GI值(升糖指數)的水果(如木瓜、蘋果等)。這類碳水化合物在體內被吸收的速度較為緩慢,血糖不會一進食就迅速上升,胰臟分泌胰島素的速度也慢,脂肪就不致於囤積。

壞的碳水化合物像是精緻白米、白麵包、白麵條、甜食與高GI值的水果(如西瓜、葡萄等)。攝取這類型的碳水化合物雖然會立刻產生飽腹感,卻也會因為容易消化與吸收,在短時間內就再度感到飢餓而想要再進食。同時,影響了蛋白質、維生素、礦物質和膳食纖維的攝入,長久下來,將會導致營養不均衡、發育不良與易胖體質。

高GI值飲食與低GI飲食的血糖循環變化

餐餐都吃高GI值的食物,胰臟為了把血糖降到標準值,就得不斷地分泌胰島素,久而久之,當胰臟的工作量超過負荷,就可能累到直接「罷工」,這就是俗稱的胰島素阻抗。

當負責分泌胰島素的胰島細胞失靈、對血液中的糖分不再敏感,自然無法在需要的時候,分泌胰島素來維持血糖平衡,葡萄糖就無法送進細胞使用。改善胰島素阻抗的問題,除了可以避免糖尿病,也可以防止很多疾病的發生,例如心臟病、阿茲海默症、中風、脂肪肝、多囊性卵巢症候群與其他心血管相關疾病。

吃錯順序 讓人飯後昏昏欲睡

即使是正常身體狀況,胰島素不只會讓血糖降低,也會讓色胺酸進入大腦,致使人體製造出血清素。色胺酸與血清素都會讓人想睡覺。

進食時,咀嚼的第一口食物為碳水化合物,就是導致食物昏睡的第一步。碳水化合物在被強大的胃酸消化後,會進入腸道進行消化吸收作用,食物中的營養成分在此引發連鎖反應,一方面將營養送進血液與細胞,一方面則會產生能,支撐整天的工作量。

為了促進消化與吸收的作用,當食物進入胃部的時候,胃會同時產生胃泌素。當食物被排入進入小腸的時候,腸道中的細胞會分泌更多激素。這些激素會使身體功能發生變化,包括血流調節。接著,營養素會送入血液,身體攝取葡萄糖引起荷爾蒙變化。

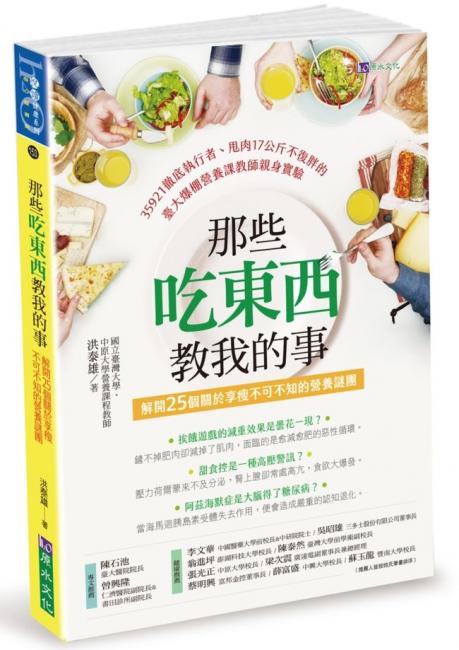

此外,為了在體內傳遞養分,血液會大量地聚集到胃部和腸道,腦部的血液自然跟著減少,就會使人感覺到頭暈或疲倦。吃的東西若是以富含必需胺基酸、色胺酸的食物為主,如火雞肉、奶酪、豆腐或香蕉等,通常比較不會有「昏昏欲睡」的狀況。這是因為高蛋白質的膳食,會使大量的胺基酸進入大腦,而具有刺激的作用,思慮反而變得更敏捷更清晰。

德國科學家已經證實,含有高升糖指數的碳水化合物(意味著會迅速將血糖釋放到血液中的碳水化合物)會促進體內胰島素的分泌,好讓血糖下降至正常值。血糖飆高的時候,胰臟必須分泌更多的胰島素,這相對容易使多餘的葡萄糖留存在肝臟中,做為肝醣保存,待沒有進食時拿來做血糖使用,另一部分則被轉成身體脂肪來儲存,造成新陳代謝下降而增胖。

吃富含必需胺基酸、色胺酸的食物為主,如火雞肉、奶酪、豆腐或香蕉等,通常較不會有「昏昏欲睡」狀況

靠零食來紓壓解饞的危險警訊

雖然吃糖並不會直接導致糖尿病,但長期大量攝取甜食,會使胰島素分泌過多,造成內臟脂肪囤積,引起體內循環失調,慢性疾病因此就會發生。

另一方面,白糖的消耗與代謝需要多種維生素和礦物質來幫助,所以吃糖會讓部分維生素與礦物質(如鈣、鉀)缺乏,造成身體產生過多自由基,加速細胞老化。

短時間就能變成熱量的食物,往往一入口就有滿足感,就像很難戒斷的「零食」。不同以往調味都是來自天然,現代的食物多半是經過精製加工,使用大量的化學調味料,才讓人三不五時就要吃一些來解饞。

很多零食不只營養價值低,更含有大量油脂、糖、鹽(鈉)、香料和食品添加劑,濃郁的香味讓人願意去嘗鮮,而且一口接著一口,想停都停不下來。

以洋芋片來說,一包將近一千大卡的熱量,若再加上一日三餐,每天熱量都處於爆炸狀態,長久累積下來,不胖才怪。偏偏胖只胖了脂肪,那些該有的蛋白質、礦物質、維生素等都缺乏,對健康影響很大。

若從小就「習慣」吃零食,發育肯定出問題。吃零食會妨礙胃腸規律活動,直接影響消化功能。加上零食口味重,會讓人味覺敏感度下降,日後要調整成健康的飲食模式會很辛苦。

最重要的是,零食會影響正常食欲,畢竟很多零食都是精緻的碳水化合物,餐與餐之間吃零食,反而吃不下三餐,不僅無法獲得正常營養供給,還容易有蛀牙。

人在高壓狀態下,會特別想吃甜食。壓力一大就想靠吃東西紓壓的習慣,確實很難在短時間內改變。但嘴饞時,可以有更聰明的選擇,像是嘗試吃一些動植物性蛋白質,如蛋、牛奶或堅果,這些食物可以延長飽足感的時間,也有不錯的營養價值,才不至於大量吃進「空熱量」的食物,等於「白吃」一回。

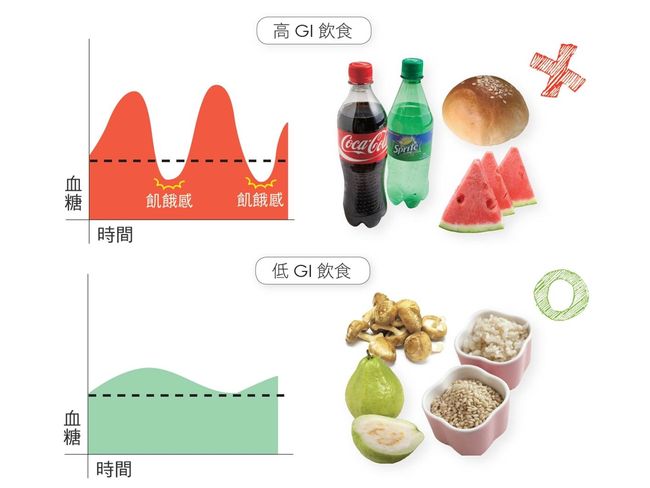

那些吃東西教我的事

.選擇低 GI 值飲食,胰島不過勞,養成不胖體質

.先吃蛋白質血糖不飆高,活絡腦細胞,不會吃飽就想睡覺

.謝絕甜食危害,解饞吃牛奶或堅果,反而能延長飽足感

書籍資訊

• 文章摘自原水文化出版,洪泰雄著《那些吃東西教我的事:解開25個關於享瘦不可不知的營養謎團》一書。

本書特色

35921徹底執行者、甩肉17公斤不復胖的

台大爆棚營養課教師親身實驗

解開25個關於享瘦不可不知的營養謎團

[挨餓遊戲的減重效果是曇花一現?]

鏟不掉肥肉卻減掉肌肉,面臨的是愈減愈肥的惡性循環。

[甜食控是一種高壓警訊?]

壓力荷爾蒙來不及分泌,腎上腺卻常處高亢,食欲就會爆發。

[過了發育期,生長激素還是很好用?]

生長激素是抑制肥胖、穩定情緒、提高睡眠品質的大功臣。

[阿茲海默症是大腦得了糖尿病?]

當海馬迴胰島素受體失去作用,便會造成嚴重的認知退化。

• 更多原水文化《那些吃東西教我的事》資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

NIKE推出全方位服務幫助跑者突破極限挑戰馬拉松賽事

2018-11-26

一直以來,NIKE仔細聆聽每一位跑者回饋,致力為跑者帶來創新產品提升運動表現及完整配套的消費者服務。年底馬拉松開賽之際,Nike除了提供完整的馬拉松裝備之外,更全面升級從數位和實體店面提供跑者專屬服務,除了賽前服務包含NIKE+ RUN CLUB App《馬拉松語音教練》、「疾速跑餐」、名人跑者一同備戰練跑、專屬服務空間、跑步裝備與跑者貼心小物兌換之外,更將服務擴展至賽後,舉辦跑者完賽派對與完賽成績卡套客製化服務等,為跑者服務注入疾速精神,自線上到線下陪伴跑者訓練每一刻,激勵每一位跑者在比賽日突破自我,WE FLY!

NIKE推出全方位服務幫助跑者突破極限挑戰馬拉松賽事

NIKE+ RUN CLUB App《馬拉松語音教練》

本季NRC應用程式內建的語音指導新增了台灣當地的課程,幫助跑者備戰馬拉松賽事。由NRC教練吳文騫、吳信和與吳敏領軍,與菁英運動員張嘉哲、周庭印、謝千鶴,以及跑步名人歐陽靖、廖允杰、王麗雅和詹宇豪等馬拉松跑者搭檔,針對所有馬拉松跑者提供專業跑步課程與經驗分享。希望透過每集的「馬拉松語音指導」幫助跑者在備戰馬拉松訓練時獲得專業建議指導和不斷激勵自我潛力。

服務查詢:http://Nike.com/nrcapp

NIKE+ RUN CLUB App《馬拉松語音教練》

NRC+NTC賽前專屬服務 與「疾速跑餐」

全面升級的NRC專屬配速員服務,針對初階全馬跑者特別設計了全新的課程內容。NIKE+會員跑者除了可以和專業配速員討論適合的比賽配速,並一同完成一趟配速跑或恢復跑之外,課程也結合跑步營養學與NTC跑前暖身和跑後收操等知識分享,完成NRC+NTC賽前專屬服務後的跑者,即可獲得限量並專為跑者能量補給所製作的「疾速跑餐」一份,全方位的服務在馬拉松季節幫助跑者提升賽事表現,超越自己的目標。今年也特別邀請名人跑者廖允杰和詹宇豪與大家一起備戰,並分享他們過去馬拉松比賽的經驗與如何做足賽前準備。

詳情請上NIKE.COM/TPE查詢,名額有限,額滿為止。

服務地點:NEO19 NIKE品牌體驗店

NRC+NTC賽前專屬服務 與「疾速跑餐」

NIKE賽前專屬服務空間 大膽秀出目標完賽成績

於台北市信義商圈設置「NIKE賽前專屬服務空間」,讓所有跑者們大膽展現自己的完賽目標成績並可以客製化姓名或宣言的電子牆面,鼓勵自我勇於突破同時也可以分享給更多跑者朋友互相激勵前進!空間內同步設有NRC「馬拉松語音教練」體驗及2018 NRC FAST 42故事介紹,凡試穿馬拉松鞋款之NIKE Zoom系列,並現場拍照上傳至個人社群平台#WEFLYTAIPEI,即可獲得NIKE跑者專屬紋身貼紙,每人限兌換一份,數量有限,領完為止。

服務地點:NEO19 NIKE品牌體驗店

NIKE賽前專屬服務空間 大膽秀出目標完賽成績

全方位馬拉松跑步裝備與跑者貼心小物

Nike品牌宗旨一直在為運動員提供更先進的科技與更專業的服務,在馬拉松賽季,陸續推出全新NIKE ZOOM跑鞋系列,包含能滿足跑者在日常跑步訓練對於耐久舒適的追求—NIKE ZOOM PEGASUS TURBO & NIKE AIR ZOOM PEGASUS 35,以及比賽日偏好輕盈疾速的訴求鞋款—NIKE ZOOM VAPORFLY 4% FLYKNIT & NIKE ZOOM FLY FLYKNIT,NIKE ZOOM系列幫助跑者持續不斷突破並為自己寫下新紀錄,共同創造「WE FLY」的疾速體驗。除了專業的備戰裝備以外,更推出貼心跑者貼心小物,凡於2018.11.24-12.9活動期間凡購買當季跑步商品單筆消費滿3,888元,即可獲得NIKE貼心限量冷/熱敷袋一個,幫助每一位在運動後能夠適當紓緩肌肉並能夠擁有出色的跑步體驗。數量有限,送完為止。

服務地點:NEO19 NIKE品牌體驗店、NIKE西門町跑步體驗店、摩曼頓劍潭NIKE旗艦店

全方位馬拉松跑步裝備與跑者貼心小物

NIKE POST-RACE PARTY跑者完賽派對與完賽成績卡套客製化服務

NEO19 NIKE品牌體驗店將於2018.12.9首度為跑者舉辦完賽派對,邀請知名DJ結合音樂與運動一起慶祝參賽者完成目標;活動中凡出示2018.12.9路跑賽事之號碼布及穿著NIKE鞋子完賽照片,即可免費製作印有個人完賽成績的專屬卡套,現場更準備多項貼心跑者服務,一同為跑者慶祝突破自我的重要時刻。

服務地點:NEO19 NIKE品牌體驗店

服務時間:12/9 (日) 8:30-10:30

NIKE POST-RACE PARTY跑者完賽派對與完賽成績卡套客製化服務

更多賽後活動及服務資訊,請關注NIKE+ RUN CLUB FACEBOOK粉絲團。

資料來源/NIKE

責任編輯/妞妞

運動星球

想輕鬆跨越減肥停滯期?你需要這個營養計畫指南

2018-02-07

想藉由調整營養來成功減肥好可能是一個令人害怕和沮喪的過程,但實際並沒那麼困難。然而,所有成功飲食的基礎,都由許多相同的原則構成,所以,在製定一個有效和可持續的計劃之前,需要考慮以下的一些重要因素。

在這篇文章中,將討論一些關於節食的重點,這樣可以制定自己合適的營養計劃和飲食習慣。

想輕鬆跨越減肥停滯期?你需要這個營養計畫指南

記住能量平衡是關鍵

不論性別與目標,重要的是要記住,首先,能量平衡是體重變化方程中最重要的變量。如果你想要減肥,則需要創造一個負能量平衡。另一方面,如果你對增加體重有興趣,當你在進食時,可能需要在維護能量攝入和輸出間的平衡,或者採取少量多餐的方式。

最重要的是,不管你選擇什麼樣的節食方式,對於幫助減少卡路里的過程,都還是非常不穩定的。可能有些人能以低碳水化合物的方式成功減肥,而另外一些人則得使用一般的碳水化合物,不論是哪種情況,都會受到能量平衡方程式的約束。

因此,美國的營養學博士Rudy Mawer建議若要節食,首先得避免跟風現下流行的方式,應該選擇適合與正確的方法,才可以輕鬆降低卡路里。此外,這樣還能創造一個可持續下去的習慣,即便有一天,你想要恢復正常的飲食方法,但不想復胖,正確的習慣可以讓你得到前所未有的成就感。

攝取適量的蛋白質

大多數人都知道,若要增加肌肉量,改善肌肉定義或者成功節食,那麼,蛋白質是不可或缺的。這是因為蛋白質為肌肉生長所需提供氨基酸,同時限制了節食時,所失去的肌肉量。

此外,多項研究表明,比起其他成分,蛋白質不但更有飽足感,而且能夠更好地控制選擇的食物類型和數量。不過,近年對於最佳蛋白質攝入量的話題,一直不斷有爭議。有些人說,攝入越多蛋白質越好,但另一些人則認為不需要。

然而,最新的研究表明,對於有從事規律運動以及阻力訓練的人來說,平均一天攝取1.8克/公斤的蛋白質就已足夠。此外,也有其他研究表明,每日攝取4.4克/公斤並不會對身體造成負面影響。以64公斤的人相當於可以攝取115.2g~281.6g的蛋白質。與其不斷討論到底要消耗多少蛋白質,首先我們可以做的是在每天有著固定的攝取量。

另外,對於多數女性來說,即使每天只能消耗1.8g/kg是艱難的,Rudy Mawer建議盡可能在飲食中攝入更多蛋白質。雖然你可能無法消耗更多的量,但至少這樣做,能使你處於一個消耗更多蛋白質的好位置。此外,每餐都要有一些高質量的蛋白質,直到你有能力吃更多的東西。

對於有從事規律運動以及阻力訓練的人來說,平均一天攝取1.8克/公斤的蛋白質就已足夠。

碳水化合物也非常重要

對於減肥,碳水化合物往往是第一個被刪除的選項。雖然這樣做可能是減肥的其中一個方法,但不是唯一的方法。

大約十年前,關於碳水化合物的戰爭開始了。從那時起,幾乎每個人都嘗試過低碳水化合物飲食。而真相是在大多數時候,除了生銅飲食者外,我們的身體都需要碳水化合物、葡萄糖來生存。事實上,即使你只是吃了蛋白質,它也會轉化為體內的葡萄糖。另一方面,碳水化合物會導致體重和脂肪增加,它透過一種叫做De Novo Lipogenesis的過程,將葡萄糖儲存在脂肪細胞中並轉化成甘油三酯。

但是,這只有在碳水化合物攝入量遠遠超過人體所需時才會發生。從本質上來說,如果你經常運動,則可以消耗更多的碳水化合物。相反,若經常久坐不動,那麼過量食用碳水化合物便會發生問題,因為你不需要它們來消耗能量。

根據以上的種種,Rudy Mawer建議使用碳水化合物循環代替。只需根據活動持度來簡單地操作碳水化合物的消耗量。假設最近的訓練量較大,則增加碳水化合物的攝取來幫助消耗更多的卡路里。相對在活動較少的日子,你的卡路里攝取可來自蛋白質和脂肪,同時減少碳水化合物的含量。

在任何一種情況下,你可以保持同樣分量的熱量,但只是根據活動程度和碳水化合物的需求來調整營養素的比例。

碳水化合物也非常重要

按順序減少卡路里

Rudy Mawer表示想減肥的人們在短時間內減掉了過多的卡路里,他表示這樣對身體來說是一種傷害。無論有多少的熱情和動力,大多數人還是會先把卡路里的攝入量減半。結果一周後,連一公斤也沒減掉。

當你一次大幅度降低熱量的時候,最初,身體會通過減肥而做出反應。但是,在一兩週之內,身體就會適應生存機制,這代表說你消耗的卡路里比預期的要少,所以體重就會停止減少。若是這樣,那麼你更需要進一步的來減少熱量,結果只會更累更辛苦。

Rudy Mawer建議從根本上降低熱量,並從正常卡路里攝入量的20%開始,有利於減少10-20%的增量。這樣做有助於減少卡路里的攝入,但並不會減少攝入的熱量。從飢餓的角度來看,只減少20%是完全可以控制的。例如,從2500卡路里減少20%,這樣就只會減少500卡路里,或相當於1餐。

從這裡,你可以根據身體的反應來進一步調整卡路里的攝入量。如果沒有像預期的那樣快速減肥,那麼只需減少10%的卡路里,直到你找到最佳平衡點。

定期從節食中休息

停滯期是節食失敗的首要原因。多數情況下,往往是由於過多的限制,長期的限製或兩者的結合而造成的。

當你節食和限制熱量時,身體會通過減少能量消耗來適應,表示體重下降到了失速的程度,但是透過定期休息可以避免這種情況發生。通過定期攝取正常的熱量,當作給身體一個休息時間。短暫休息後,仍可以恢復正常的節食習慣,繼續減肥。

以下是Rudy Mawer建議的兩種方法之一。第一,等到減肥停滯期。在這一點上,你的新陳代謝很可能已經適應了,這時候,休息恢復便是必要。第二,預先計劃休息時間。

如果選擇第二種方法,Rudy Mawer建議你的節食計劃每4-6週進行2-5天的休息時間。這樣做可以有效地走在停滯期之前,避免失衡的現象發生。休息時,Rudy Mawer建議回到減肥前的正常的卡路里量攝取。過了一段時間後,再回到節食的計畫中。另外,在這個過程中,仍可每天量體重,以確保不會意外的增加體重。

制定營養計畫的簡易指南

從表面上看,減肥的概念其實很簡單:少吃卡路里,多運動。但這對很多人來說並非易事。

Rudy Mawer建議可採取一個更大腦化的方法,在準備節食前,認識到常見的錯誤。通過關注這些要點,你應該能夠自己制定一個適合自己的營養計劃。