運動星球

專家:提升免疫力是好事,太強怕4大自體免疫疾病找上門!

2020-03-04

許多專家或是醫生以及網路文章或是書籍都告訴大家要提升免疫力,才能抵抗病毒讓身體更加健康,但是你知道嗎?當免疫力太強,反過來攻擊自身正常細胞組織時,除了會引起過敏、嘴破,還可能引發自體免疫疾病例如類風濕性關節炎,所以,提升免疫力過了頭絕不是好事。

專家:提升免疫力是好事,太強怕4大自體免疫疾病找上門! ©popsci.com

過往我們總以為,如果想要預防疾病,免疫力一定要越高越好,但是根據台北榮總過敏免疫風濕科主任林孝義表示,正常的免疫功能不只能抵禦外來物質的入侵,還會偵測並清除體內不好的細胞,但若免疫功能太強,過度防衛就會產生過敏症狀,更嚴重者,若免疫系統分不清是敵是友,反過來攻擊自身正常的細胞組織,還會造成「自體免疫疾病」,沒有控制得宜的話,雖然不會直接引起死亡,卻會導致非常差的生活品質且終日臥病。

©mix1043fm.com

過敏是體內的發炎反應,是因為人體接受到病菌、粉塵等外來物質時,觸發免疫系統過度防衛的狀況。一般過敏症狀包括起紅疹、發癢、紅腫、發熱、呼吸急促等,在接觸後短至數分鐘或長達數小時,甚至1天後誘發症狀的發生,過敏嚴重者會有死亡的危險性。然而常見過敏部位包括:皮膚(濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎等)、眼睛(結膜炎等)、呼吸道(氣喘、過敏性鼻炎等)。

當免疫力強大到分辨不清細胞的好壞時,就會直接攻擊自體細胞引起自體免疫相關的疾病:

©wsj.com

1 類風濕性關節炎

當身體免疫系統過度強大時,會分泌許多抗體,其中包括類風濕性因子,它會攻擊身體的免疫球蛋白IgG形成免疫複合體而引起發炎。疾病初始會出現局部的關節僵硬疼痛,慢慢侵犯全身關節,導致關節腫脹、變形、甚至損壞,漸漸失去功能而導致殘廢;除了關節外,皮膚、眼睛、血管、神經、肌肉等組織同受侵襲,是全身性的疾病,因此,有病患稱類風濕性關節炎是「不會死的癌症」。

2 紅斑性狼瘡

紅斑性狼瘡以生育年齡的女性患者為多,這其實與遺傳基因有關,較特別的是,罹患紅斑性狼瘡的患者容易因為接觸到紫外線而活化免疫系統,引起症狀,包括皮膚黏膜紅腫、起紅疹、口腔黏膜破損、關節炎、腎臟症狀如蛋白尿、容易感冒、感染、淋巴瘤等,嚴重者更會侵犯到中樞神經系統、心臟等。

3 僵直性脊椎炎

因HLA-B27基因的遺傳性,加上感染或受傷等激發因子,導致免疫系統攻擊脊椎及其週圍的韌帶、神經、肌肉等組織,使脊椎鈣化失去彈性,以早晨起床後的背痛、脊椎僵硬為表現,經過一天活動後疼痛會有所減緩,一般來說,休息時的疼痛會比活動時來得輕微。除了脊椎外,有時疼痛也會蔓延到腿部、膝蓋、髖關節或胸骨間,嚴重時包括眼睛、心臟或肺臟組織也會受到侵襲。

4 休格林氏症

臨床上亦稱「乾燥症」,以眼睛、嘴巴等黏膜部位乾燥為主要表現,容易引發肺纖維化,症狀與紅斑性狼瘡類似,且好發於女性,因此容易誤診。

由於自體免疫疾病是因為免疫系統失調、過度活化免疫細胞所導致的疾病,因此,治療原則是抑制免疫功能,常見藥物包括類固醇、非類固醇抗發炎藥物、免疫抑制劑等。根據醫師指出,這些藥物通常不分好壞,一律通殺,容易引起免疫力下降的副作用,為了改善這種結果,現在也有具有專一性的藥物,也就是標靶藥物可供選擇。

資料來源/常春

責任編輯/妞妞

運動星球

壓力大更易染疫、罹癌! 研究﹕改善這兩個因素能減少免疫老化風險

2022-11-15

根據一篇 2022 年 6 月《美國國家科學院院刊》的研究顯示,創傷事件、工作壓力、日常生活中的壓力和歧視的形式,加速了中高齡者免疫系統的老化,增加罹患癌症、心血管疾病和感染新冠肺炎等疾病的風險。而研究結果也證實,控制不良飲食和低運動量,是減少壓力加速免疫老化的最佳方式。

壓力大更易染疫、罹癌! 研究﹕改善這兩個因素能減少免疫老化風險 © JD Mason on Unsplash

該研究由南加大學者進行,引用分析密西根大學《健康與退休研究》數據中的樣本,包括 5,744 名 50 歲以上的美國成人。參與者需填答一份有關社會壓力經驗問卷,包括:壓力相關生活事件、慢性壓力、每天遭遇到的歧視和終身歧視,再進行血液樣本分析。研究發現,壓力得分較高者其免疫特徵看起來更老,新鮮的對抗疾病細胞比例較低,白血球磨損的比例較高。即使在控制教育、吸煙、飲酒、身體質量指數和種族或民族後,壓力相關生活事件與T細胞較少的關聯仍很強。

結果指出,控制不良飲食和低運動量,壓力與加速免疫老化間的關聯就減少了。

長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸表示,近 20 年科學研究已證實壓力會降低免疫功能、造成炎症反應,這兩者都與「增加罹病風險」與「老化」有關。上述研究從流行病學的觀點,再次證實這個已成熟的理論。他說明,壓力的定義是「個體對於壓力源的身心反應」。劉嘉逸提醒,生活中的壓力源有千百種,很多是無法避免的,因此「學習與增強壓力調適能力」相當重要。而此研究指出,「改善飲食和運動」有助於緩解與壓力有關的免疫老化,提供了我們很有建設性的結論,值得大家重視並身體力行。

專家建議長輩運動+飲食方法

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示,老化和行動力相互影響,有時在漸漸老化的過程行動力就會下降,也可能因為越來越少動而加速老化。建議大家鼓勵家中長輩運動時,首先要讓他覺得自己可以做得到,避免讓他感到壓力和挫折而排斥,對肌力已流失或較體弱的長者,可鼓勵其從房間走到客廳來回,並紀錄次數讓他看到今天的成果,有助於增強明天再多做一次的動力。手部肌力則可搭配握力器,讓長者看電視時就能進行手部運動。

手部肌力可搭配握力器 ©fitnessvolt

飲食上我們通常會有「健康」的迷思,對高齡者就會有很多限制,建議應先考量長者是否享受自己的餐點,能夠喜歡吃、願意吃再去檢視食物的成分,像是攝取蛋白質,就可以選擇長者咀嚼方便的蛋或是豆腐,烹煮料理時搭配不同變化,增加長者的食慾,若是有慢性疾病的長者也不用太過擔心,只要按時服藥、不攝取過量都是可控制的情況。改善長者的飲食和運動行為、增加他們的愉悅感,相對壓力就會減低,更有助於延緩老衰、降低染疫風險。

資料來源/董氏基金會

責任編輯/Dama

陳柏長

馬拉松第一大死因 其實跑前有這個預兆

2020-05-20

馬拉松賽事的由來,是由西元前490年一位雅典戰士菲迪皮德斯,將馬拉松戰役勝利的消息帶回雅典,在將勝利的消息傳到雅典後不久,這位戰士就死亡了。後世為了紀念他,產生了馬拉松這樣的運動賽事。一開始馬拉松比賽並不是現在的距離,經多過次奧運的變革後,變成現在26.2英哩的距離。

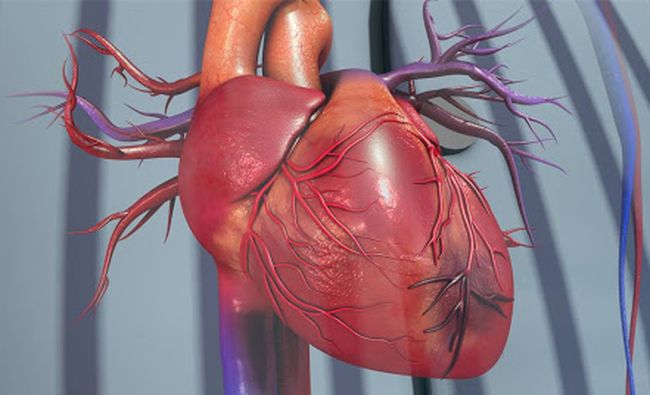

雅典戰士菲迪皮德斯當初跑的是不是馬拉松到雅典的距離,也有所爭議,但可以確定他跑了相當長的距離。當年沒有做屍體解剖,所以他的死因可以非常多元,但最有可能的原因是 - 心臟病發。

馬拉松第一大死因 其實跑前有這個預兆

重點整理

■ 壓倒性多數的意外,發生在馬拉松比賽的最後10公里。

■ 多數心臟病發的跑者在比賽前就有心臟疾病病史,固定有在就醫。建議有心肺疾病的病人,如果身體狀況允許,應在專業醫護人員的指導下進行運動。

■ 雖然心臟病是馬拉松賽事死亡第一大兇手,但是整體風險並不高,而獲得的好處相對非常高出風險非常多。

■ 想減少賽事上的憾事,早期醫護到達現場及AED的救助,最能幫助跑者。

心臟病與馬拉松死亡

根據一項長期追蹤 Marine Corps Marathon 海軍陸戰隊馬拉松的研究發現,約每5萬名人次參賽者就會造成一人死亡,死因多為心臟病。但是根據其他研究發現,馬拉松造成的心臟病沒有這麼高,如果是30-65歲沒有心臟病史的成人,要每80萬小時的跑步時間,才會造成一人死亡。這比搭飛機產生交通事故的死亡率還低。根據倫敦馬拉松(世界六大馬拉松賽事之一)的資料,約3.5年才會有一人因為心臟病死亡。因此要因為從事跑步運動產生心臟病死亡,風險並不如想像高。

如果以80萬小時換算到一個人身上,對一個健康的成人來說,每天跑一小時要跑2000年才會發生一次心臟病死亡的風險。考量到有氧運動對於心臟實際上是有保護作用,對於多數健康人來說,風險效益評估後,不用過度擔心跑步造成心臟病發的風險。

30-65歲沒有心臟病史的成人,每80萬小時的跑步時間才會造成一人死亡

根據事後的分析,多數跑馬拉松而心臟病發的病人,事先都有一些徵兆。海軍陸戰隊馬拉松的研究發現,心臟病發的病人幾乎都有冠狀動脈疾病病史(心絞痛、心肌梗塞)。倫敦馬拉松的病人,有經過解剖的病人多數有冠狀動脈疾病,其他則有各式心臟疾病。

或許多數在賽事中產生悲劇的病人,多數在賽前都有不舒服或是胸痛的狀態,但是為了完成長期準備的賽事,並未告知朋友家人,更別提去就醫了。多數研究都在台灣以外國家進行,如果是賽前一兩週開始有胸痛等不適,可能不易在賽前就診,台灣就醫方便,如果在賽事前有任何不適,應當就醫以避免不幸。

AED

如何避免憾事 心臟檢查?AED?

既然心臟病發是所有運動的最大死因,對於中高齡者是否需要在從事運動前,進行心臟運動測試,來評估身體狀況是否能進行運動呢?運動前的心臟檢查,可能可以發現有心肌梗塞或是心肌肥大,而避免運動中的不幸事件。

雖然運動前測試是很直覺可以避免遺憾,但是心肺測試只有不到4成的人可以完成。耐力運動員也會產生生理性心肌肥厚,因此可能在沒達到身體極限時,心電圖就會產生變化,而被錯誤判讀。況且,測試通常會在跑步機上進行,每2萬次測驗即可能產生一次意外。同時在跑步中產生意外的跑者,可能在壓力測試中完全正常,一般認為只有兩成左右的人可以在壓力測試中被檢驗出來。因此,是否需要做心臟壓力測試?相當值得深思。

Aspirin(編按:阿斯匹靈,止痛劑)可以減少冠狀動脈疾病死亡,馬拉松心臟病發不少是冠狀動脈疾病造成的,因此使用Aspirin可能可以減少這樣的憾事。但是Aspirin也可能會帶來容易出血的問題,考量到馬拉松賽事腳部會不斷的撞擊地面,可能增加微血管出血的風險,使不少跑者長期有黑指甲問題,Aspirin可能可以減少心臟病發,但是卻會帶來別的問題(胃出血等等,加上馬拉松對身體產生的壓力並不少)。因此,為了比賽而服用Aspirin,基本上沒有太大的好處。

跑者心臟病發特徵

全程馬跑者在比賽中心臟病發的機率,是半程馬拉松的4倍,代表著越長的比賽距離帶給身體越大壓力。長跑運動的整體風險,相較其他運動(鐵人三項、學生競技運動)發生心臟病的機率仍然低不少,因此並不需要因為少量的風險而不去運動。長跑運動的風險不比想像高,更被認為是可以保護心臟功能,促進身體健康的一種生活方式。

隨著路跑比賽的盛行,參與路跑運動的人口大幅增加,進而使比賽中心臟病發的人數增加。這樣的狀況跟想透過跑步運動增進身體健康有關,雖然整體心臟病發生率沒有明顯增加,但可以明顯發現,男性發生意外的比例遠遠高於女性。

參與路跑運動的人口大幅增加,使比賽中心臟病發的人數增加

透過生存者的資料發現,這些人多數在比賽前就有心臟疾病病史,固定有在就醫,而此可知固定就醫,就算有心臟疾病,只要身體狀況許可,仍然可以進行馬拉松比賽。其中,年紀大的跑者反而有較好的存活率,可能跟他們心臟病發多為缺血性心臟病,並因為缺血性心臟病產生的心律不整而導致。相對地,年輕跑者多為病理性心肌肥大產生,這些人可以活下來,跟在場是否有人能立即幫他們進行CPR有高度相關。而壓倒性多數的意外,發生在馬拉松比賽的最後10公里。

超過8成心臟病發的跑者,是靠著AED的幫助而存活。因此想要減少賽事上的憾事,早期醫護到達現場及AED的救助,是最能幫助到跑者,每晚一分鐘到場救治,就會減少7-10%的存活機率。因此好的賽事規劃可以減少這類的憾事,3-5公里一個救護站,並且要有機動團隊配有AED,可以及時到達病發現場。但是多數的比賽意外,發生在最後10公里,這最後10公里醫護人員加上AED的數量應該要更為密集,甚至應該思考是否每公里就應該有一個救護站。

運動,不管是肌力訓練還是有氧耐力運動,都被認為對長期健康有益。在有代謝症候群(肥胖、三高)的病人或是癌症病人上,也被認為對疾病控制有益,甚至有心肺疾病的病人,如果身體狀況允許,也應該在專業醫護人員的指導下進行運動。雖然心臟病是馬拉松賽事死亡第一大兇手,但是整體風險並不高,而獲得的好處相對非常高出風險非常多。最後不管是從事任何運動,只要有任何不適,務必停止運動並且就醫,不要熬夜喝酒後運動,增加非必要風險。

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室