運動星球

每週該訓練肌肉多少次?研究建議訓練週頻率這樣設定

2020-03-05

一週要訓練 6-7 天,增肌的效果才會好?這樣高頻率的訓練方式真的適合肌肉發展嗎?難道一週訓練 1-3 次,增肌效率會比較差?打算開始進行增肌訓練的你,應該也曾面臨到一連串訓練頻率的問題,而在此之前,你一定要先知道訓練「週頻率」!

每週該訓練肌肉多少次?研究建議訓練週頻率這樣設定

所謂的「週頻率」是每星期訓練次數的名稱,在超恢復期間內成長的效果最為顯著,同一個肌肉部位的訓練與其每天都練,不如一週練2-3次來的有效果,但若你想要每週練4-5次時,那就必須要每天更換不同的肌群部位,不要連續訓練同一個部位。在訓練之後,也需要攝取充分的營養與是當的休息,由於超恢復會在訓練完的48-72小時之後,所以,在訓練肌群的頻率安排上以一週2-3次較為洽當。但,真的是這樣嗎?接下來我們將以三個國外研究報告來告訴你們,怎樣的訓練頻率對於增肌效果會比較好!

所謂的「週頻率」是每星期訓練次數的名稱,在超恢復期間內成長的效果最為顯著

力量與增肌的研究

一項名為The Frekvensprosjektet(挪威頻率項目)的研究,研究了一組挪威舉重運動員的兩種不同的訓練計劃。這項研究將16位挪威舉重運動員(13位男性與3位女性),分配成兩組並接受完全相同的訓練計劃,這其中只有訓練頻率這一個因素不同,變異數就是一組一週訓練3次,另一組一週訓練6次,然而,3天和6天訓練組的訓練量必須相同;換句話說就是每週訓練3次的這組,每次訓練的次數是每週6天這組的兩倍。經過15週後,一週訓練6天的這組,在臥推、硬舉與深蹲的力量增進大約是另一組的兩倍!除了測量力量增益外,研究人員還研究了股外側肌(其中一條大腿肌肉)的厚度變化以及股四頭肌的橫截面積(CSA),同樣,每週6天這組創造了最多的肌肉,在股四頭肌的CSA中獲得了4%的增益;最令人驚訝的是每週訓練3次的這組都沒有達到該有的平均數值。

另外,在肌肉厚度方面,兩組中的三名受試者得到大致相同的結果,獲得約5%;有些人對力量訓練的反應非常好,我們稱他們為高反應者;有些人會得到不好不壞我們稱為中反應者;當然也會有些人對於這些頻率呈現出進步緩慢的趨勢,我們稱為低反應者。換句話說,無論訓練頻率如何,這些受試者都可能是低反應者和高反應者,在每週6天這組中,獲得優異成績的原因是較高數量的中低反應者被偶然分配到每週訓練3次的小組內。

The Frekvensprosjektet(挪威頻率項目)的研究結果看起來很引人注目!但這些參加研究的受試者不是一般的人或是不運動的人,相反,他們是年輕的舉重運動員平均年齡為21歲,在研究之前的六個月他們都參加了全國舉重比賽。因此,這告訴了我們擁有強壯且發達的肌肉基因,有可能比你的訓練頻率來的重要。請記住,The Frekvensprosjektet(挪威頻率項目)的主要目標是觀察力量增加,最大化力量增加的訓練類型,不一定是最適合建構肌肉的訓練類型,此外,這個研究還受未在其它的研究中獲得證明。

最大化力量增加的訓練類型,不一定是最適合建構肌肉的訓練類型!

增肌效率哪個快?

另一項研究是由南佛羅里達大學(University of South Florida,簡稱USF)所進行的,參加這項研究的受試者是二十出頭的年輕男性,他們都有超過6個月以上的舉重經驗,並且都能蹲下至少125%的體重、臥推100%的體重以及硬舉150%的體重的能力。因此,他們不是我們常見的一般研究所找來的運動初學者,但他們又跟The Frekvensprosjektet受測者有很大段的距離,這些男子們都被分成兩組,分別為每週訓練3-6天;同樣,這兩組的訓練量是相同,因此,對於每週訓練3天的這組,每次訓練平均持續兩個小時,而每週訓練6天的這組,則只要大約1個小時來完成每次的訓練項目,結果,這次的研究兩組之間的力量或體重增加沒有顯著差異。

研究人員得出結論,訓練頻率似乎遵循收益遞減法則,因為高訓練頻率(每週6天)阻力訓練,似乎沒有提供肌肉更多的好處,因此3天和6天組的人都得到了大致相同的結果;當體積和強度等同時,在較低訓練頻率(每週3天)的額外力量和肌肥大益處。有趣的是,高訓練頻率組平均增加肌肉量為5.7磅(2.6公斤);而低訓練頻率組則平均只增加3.7磅(1.7公斤),在增肌的目標中高訓練頻率組能獲得較高的效率。

在巴西也進行一項類似的研究,研究人員將肌肉訓練每週一次與每週五次全身訓練的人進行比較,這些參與研究計劃的受測者必須要有運動訓練三年的經驗,且能夠至少蹲下150%的體重與臥推至少100%的體重的能力,每週1次的小組每次進行兩次鍛煉,每次鍛煉5-10組,而全身鍛鍊組每次鍛鍊1-2組,兩組的訓練都持續30多分鐘。同樣,兩組之間在力量或體重增加方面沒有顯著差異;這樣的結果跟南佛羅里達大學作的研究幾乎一樣,進行一週5天全身訓練的人比一週1次的人,在肌肉的成長量略有增加;之後,克羅埃西亞的研究人員在另一項實驗也發現,在體積等同的條件下,每週訓練3-6次會導致肌肉大小和力量的相似增加。

在體積等同的條件下,每週訓練3-6次會導致肌肉大小和力量的相似增加

結論

看完上面所說的研究可以發現,訓練的時間長度似乎也會影響肌肉對更高訓練頻率的反應;如果你是剛開始的健身初學者,建議你可以從每週2-3次的訓練頻率下手,因為,在一組未經訓練的初學者研究中有發現,每週訓練1或3次的人持續11週之後,它們的肌肉成長量十分的接近,也就是說每週訓練六次的結果不應該被當作最佳的訓練方式,因為,這也關係著每個人的基因與訓練反應。

另外,我們也知道肌肉蛋白合成在訓練後一兩天內以更快的速度建立;然而,隨著你的訓練經驗值越來越高,訓練後蛋白質合成的增加更早也會更快的讓肌肉恢復正常,但是,做更多的訓練和練習會增加你身體的負擔與造成肌肉的損傷,這意味著你需要等待更久,才能再次訓練同樣的肌肉群。簡而言之,在訓練每個肌肉群之間留下一些修復與休息的時間,就會讓肌肉的刺激度與成長效率更好。

資料參考/muscleevo、musclemediaonline

責任編輯/David

運動星球

增肌期的組間休息該增長還是縮短?這個訓練技巧你要知道

2021-02-23

關於增肌期的訓練技巧,除了訓練的動作與重量之外,組間休息的時間長短也是一個十分重要的關鍵之一,這也是許多健身者會討論的話題。相信你一定常常聽到有人說:每組訓練動作做完只要休息30-60秒內的成效最好,最多不要超過90秒;但也有另一派人說:其實不要太著重於時間的長短,只要你覺得肌肉已經恢復就可以直接開始下一個訓練。以上這兩個說法可以說是相當的分歧。然而,想要更有效率增肌的你到底該將時間拉長還是縮短,或是根本不用管時間的長短?這篇我們將用一些研究數據告訴你該如何制定組間休息時間。

增肌期的組間休息該增長還是縮短?這個訓練技巧你要知道

重要的訓練技巧

關於組間休息時間的長短調整,如果安排得當將會對訓練的成效莫大的功效,甚至於可能會比加強其它的訓練技巧料來的有效率,當然,如果能在訓練的動作與強度上進行規劃,再搭配上正確的休息時間就能更加理想。然而,無論何種訓練動作或強度上,都採用統一的休息時間長度是一個不恰當的觀念,所有的健身者都必須要了解在哪些時候必須要將時間拉長或縮短,才能將訓練的狀態維持最好。

休息時間的重要性

如果要增加訓練強度你會選擇增加重量、拉長離心時間或是縮短組間休息時間?相信有許多的人這三項都會去執行。然而,縮短組間的休息時間能以較快的訓練節奏和減少待在健身房的時間,成為了現今訓練技巧的主流之一,但隨著許多的研究發現縮短休息時間不見得能提升增肌的成效,在一項針對大腿肌群訓練的研究發現,兩組受測者同樣以最大肌力的75%進行8組訓練,分別休息的時間各為1分鐘與5分鐘,發現休息1分鐘的受測者在肌肉的施力上比5分鐘的這組要減少13-17%;另外,在肌肉的合成效率上休息1分鐘的這組合成作用提升約76%,另一組的合成作用則提升約152%。

在一項針對大腿肌群訓練的研究發現,休息1分鐘的肌肉合成作用較5分鐘的要少1倍。

這項研究在肌肉合成的效率上,我們可以看到休息時間較短的比休息時間長的要小,而且組間休息的時間越長對於肌力的能量恢復越有利,也因此組間休息5分鐘的這組將能比休息1分鐘的人,能多執行約28%左右的反覆次數。另外,組間休息時間越短就越容易加速肌肉的疲勞狀態,例如組間休息設定為1分鐘採用相同的運動重量,當進行到第二組訓練時就容易讓運動表現大幅下降,而如果將組間休息時間增加到3-5分鐘,則就有可能會到第三組訓練時才會出現肌肉疲勞的現象。

休息時間短的技巧

因此,如果你不想要將組間休息的時間拉長,但又想要維持每組動作的訓練次數,那建議你可以將重量減輕10-15%左右,以避免肌肉過早出現疲勞。這也就表示,採用較短的休息時間能使用較輕的重量進行一組多次數的訓練動作,並完成更多的組數,相對來說總訓練量也會有所提升;這樣的訓練方式非常適合無法承受過大重量的肌群或關節,畢竟我們訓練的目標是盡可能的刺激肌肉成長,所以,用較輕的重量進行越密集的訓練組,就可以創造出越大的代謝壓力,即使肌肉組織的創傷性較小,但同樣也能有效的刺激肌肉成長。 延伸閱讀「組間休息時間長短將會影響訓練成果」

資料參考/barbend、T-NATION

責任編輯/David

運動星球

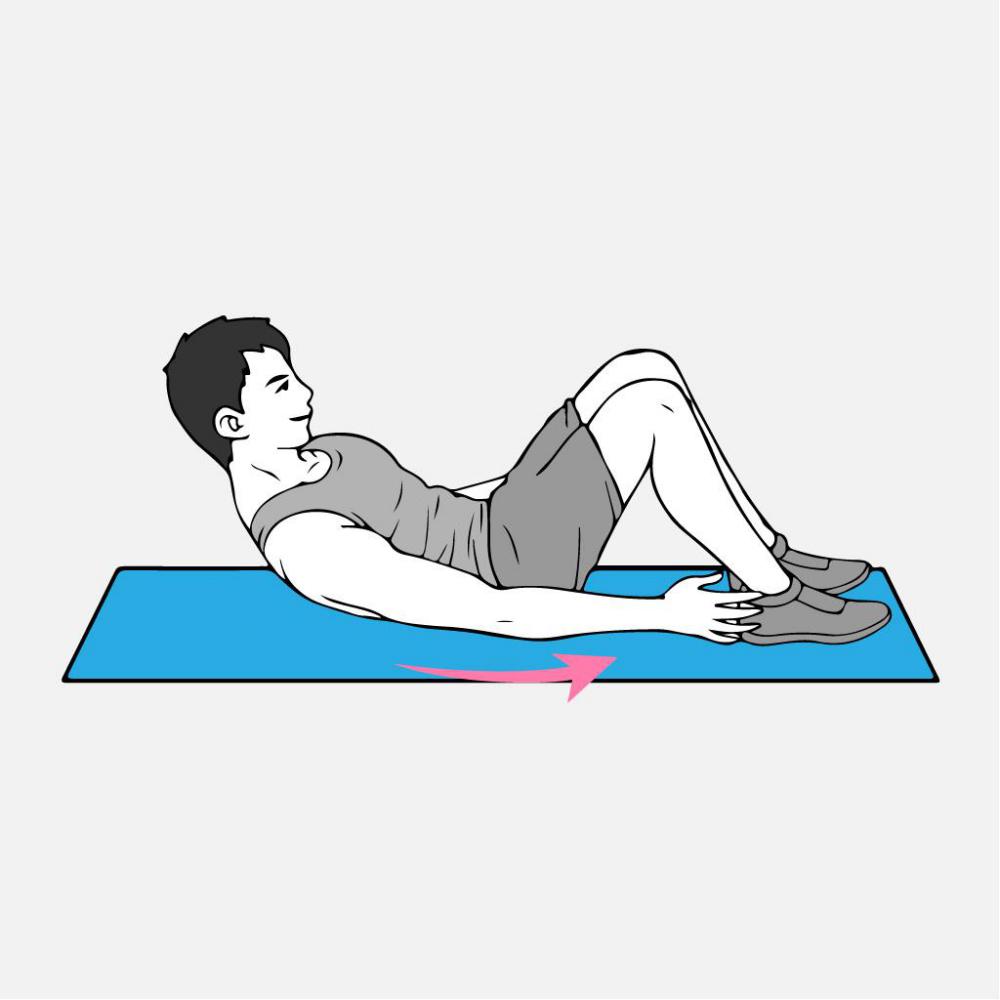

屈腹觸足 FOOT 2 FOOT CRUNCH

2016-06-01

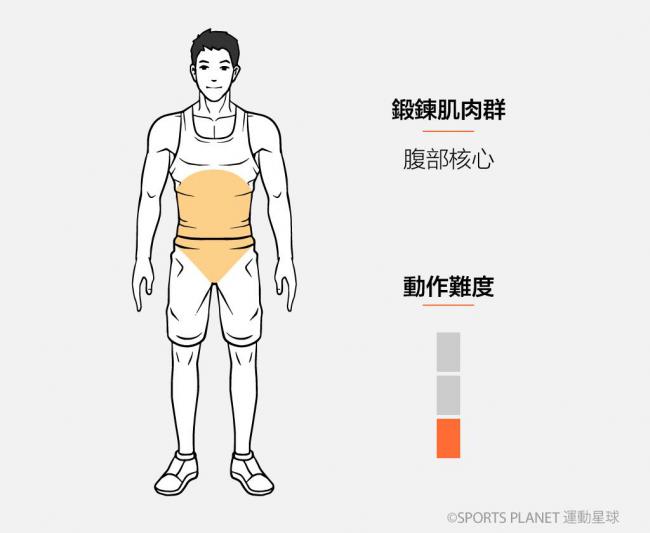

屈腹觸足 (Foot 2 Foot Crunch)是一個腹部核心的訓練,利用左右邊彎曲延伸,來鍛鍊的肌群是腹斜肌,同時也能提升脊椎的穩定性,是一個很好的核心動作。

屈腹觸足

鍛鍊肌肉群:腹部核心

動作難度:★

STEP 1 準備動作

雙腿屈膝,上半身微離地面預備。

STEP 2 觸碰右踝

身體保持平衡,右手觸碰右腳腳踝,停留5秒。

STEP 3 觸碰左踝

身體保持平衡,左手觸碰左腳腳踝,停留5秒,重複來回,做1分鐘。