運動星球

訓練時疼痛該停止還是繼續?五個步驟教你評估何時該繼續

2020-03-09

許多的運動訓練都會造成或大或小的身體傷害,然而,肩部的疼痛又是最常見最難治療的部位。以往有許多的力量型運動員以「沒有痛苦,就沒有成果」當作口頭禪,他們都一致的認為因該要忍受訓練時的痛苦,並繼續加強訓練強度,實際上這樣的訓練觀念對於身體是有害的。

有許多的力量型運動員以「沒有痛苦,就沒有成果」當作口頭禪,但這樣真的正確嗎?

身體關節或肌肉的疼痛是十分複雜,從根本上來講這是一個需要改變訓練的訊號,絕對不是加強訓練的處方。如果當我們身體感受到疼痛訊號時,卻沒有採取任何措施讓身體停止或改變,這時,身體將會增加疼痛的訊號頻率與強度,直到我們願意停止這項訓練動作為止;然而,當我們越忍受疼痛就會使得身體發出疼痛的訊號時間越長,這時特定的神經通路就會傳達出更多的疼痛訊息。

當這樣的問題持續的越久對我們有什麼不良影響?舉例來說,當我們的身體肌肉或關節組織,因為,運動或訓練造成發炎的現象,就算日後已經完全治癒,但這個組織部位的神經與大腦之間的連結就會變得更加敏感,只要有一點點的問題,大腦就會立刻告知你這個部位好像又有問題,因此,就會造成日後訓練的困難與壓力,因為,你就會隨時都想到我的肩或是這個部位是否又受傷了!

當身體疼痛時就是傳達出一個需要改變訓練方式的訊號,千萬不要繼續忍耐!

這樣敏感的神經系統,將會影響我們的訓練動作之外,也意味著當你要嘗試恢復原本的訓練強度與模式時,就會遇到更多的阻礙與痛苦,相對來說也會托累你的訓練目標與進度。同時,因為這樣的忍耐還會讓曾經受傷的部位停留在痛苦的學習模式之中,這將可能表示你的肌肉不會在回復的向之前這樣強壯,雖然,這樣的問題可以透過大量的時間來解決,但如果一開始就能立即察覺而不拖延治療的時間,那就可以省下更多的恢復時間讓訓練更有效率,不是嗎?

五步驟自我診斷

如果你在訓練或遇動的當下,感受到身體疼動(不僅僅是不適)但不確定是否要停止訓練,可以根據人類行為學教授與健身教練MC Schraefel, PhD所設計的五個步驟,來進行簡單的自我診斷。它可以幫助你在日後的恢復與訓練更加的快速,並不會影響你的神經與大腦之間的敏感性。

一但在訓練運動時發生疼痛:

步驟1.先停止你目前在做的訓練或動作,無論它只是抽筋或肌膜疼痛。

步驟2.接著請降低訓練的速度後,再次嘗試移動或運動軌跡。如果還是會疼痛,請繼續執行步驟3。

步驟3.請減少訓練強度或是負重,並重新檢查自己的身體是否還會有疼痛的現象。如果還有疼痛現象,請執行步驟4。

步驟4.減少你的運動範圍,並持續觀察是否還有疼痛感。如果還有疼痛現象,請執行步驟5。

步驟5.當你前面四項都頻估且執行過後,身體還是會有疼痛感時,就請停止與疼痛部位相關的訓練動作,並嘗試做一些比較不會影響的訓練,讓身體的血液能持續的加強循環。

這五個步驟只是教你如何簡單的自我檢測,當身體疼痛出現時請不要過於擔心,有些只是暫時性的疼痛,你只需要花點時間讓部位組織充分的休息與恢復即可。當你覺得不在疼痛時,也可以再次採用上述的步驟來進行檢查,千萬要記住!不要相信忍受並追逐痛苦,才能讓訓練成果獲得成長。

資料參考/t-nation

責任編輯/David

運動星球

美專家:體溫高防禦系統速度就快,肌肉量多能提升免疫力且變高溫體質

2020-03-20

科學家研究證實,體溫是調控免疫反應的開關。當發炎反應通常隨體溫的變化,但溫度在發炎反應的作用卻難以被研究證實。根據《美國國家科學院院刊》《PNAS》發表一篇由英國華威大學和曼徹斯特大學等科學家組成的研究團隊,所研究的論文指出:體溫越高,身體啟動對抗癌症、傷口和感染的關鍵防禦系統的速度就越快!

美專家:體溫越高防禦系統速度就越快,肌肉量多能提升免疫力且變高溫體質 ©dhakatribune.com

啟動體內免疫反應的開關:-NF-κB

NF-κB又叫做核因子κB,是一種控制DNA轉錄的蛋白複合體,存在於動物體內所有類型的細胞中,當細胞接受到細菌或病毒、自由基、紫外線照射,尤其是產生免應反應時,NF-κB就會參予調節作用。研究發現,人體在發燒時,發炎反應的信號可以活化加速NF-κB的開關作用,NF-κB蛋白複合體被發現,在免疫反應時會來回進出細胞核,關閉或開啟基因,幫助細胞對於發炎、感染或癌症做出正確反應,而當NF-κB不受控時,就會出現像是克羅恩氏病、牛皮癬和類風溼性關節炎等炎症反應。

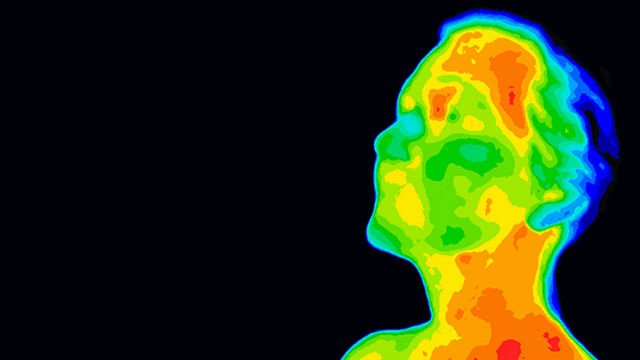

研究證實,體溫是調控免疫反應的開關

實驗中的小鼠體溫對免疫反應產生顯著影響,睡眠期間的低體溫造成癌細胞容易擴散,這也解釋了輪班工作、睡眠紊亂和時差導致低體溫,而增加免疫疾病的風險;當體溫在34度時,NF-κB開關就會變慢,當體溫超過正常的37度時,像是發燒,NF-κB開關就會加快。研究證明,溫度變化會以生物機制改變細胞和組織中的發炎反應,這也說明呼吸道溫度降低時,容易鼻病毒感染,是因為較低溫度下,免疫反應也下降而造成的,研究也與現實中,寒冬會加劇流感疫情相符。此外,生活在高溫環境的小鼠罹患免疫反應和癌症的比例也低,也可解釋不同的體溫會改變免疫反應。

©google.com

肌肉量多能提升免疫力且變高溫體質!

肌肉是人體最大的生產熱量組織,因此鍛鍊肌肉可以提高體溫,然而女性的肌力較差,所以手腳冰冷的女性比男性多。根據研究指出,隨著歲月流逝,人的基礎代謝率下降,能量消耗減少,平均每十年會下降3%,也因此可以知道為何青壯年較不怕冷。建議早餐前補充水分後,可以進行30分鐘走路或慢跑的輕鬆有氧運動。通常體溫在上午最低,這時運動可以使交感神經作用,提升體溫0.8~ 1度左右。若能養成每天都走路或慢跑30分鐘的有氧運動習慣,可以提高體溫、加速新陳代謝,而且可以每天減少約八公克的內在脂肪,對管理體重也很有效! 身體狀況不佳或病人想要康復,提升體溫是一個增加活力及免疫力的好方法,若能養成每天運動30分鐘的良好習慣,銳變成高溫體質,將可以讓身體常保健康,提升生活品質。

資料來源/HEHO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

肌能系貼紮的原理與特性

2019-08-14

貼在身上各種顏色的「肌能系貼布」,除了許多運動員愛用,在家庭主婦、高齡長輩、上班族,甚至小朋友的身上也愈來愈常見!是什麼原因讓各年齡層、各種生活形態的人都喜歡貼肌能系?肌能系貼布有 「緩解痠痛」、「減輕水腫」、「預防運動傷害」……等作用,讓我們先從它的組成結構開始認識!

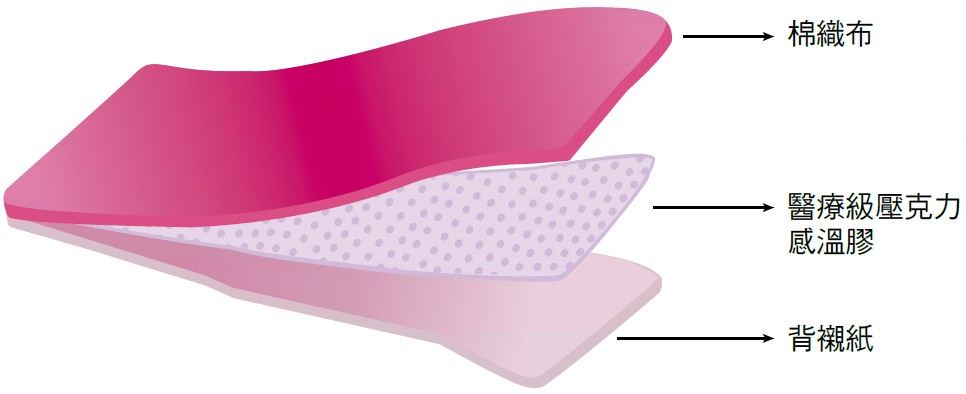

肌能系貼布的組成

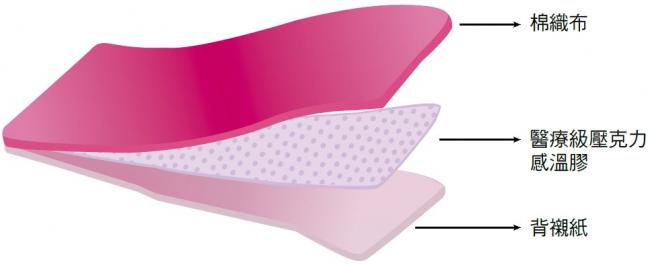

肌能系貼布的三層組成結構,可以想像成薄塗了一層果醬的夾心吐 司。最上方是棉織布,最下方是背襯紙,中間則是醫療級壓克力感溫 膠。這三層構造都大有來頭,也是最直接影響貼布品質的因素!

肌能系貼布的組成

棉織布

要如何觀察棉織布的品質呢?以棉織布面輕輕摩擦臉頰,觸感應該 輕柔舒服,代表其有良好的「親膚性」;將水輕潑於布面上,水珠會滑 落布面而非被布吸收,代表其有足夠的「防潑水性」。將布由邊緣剪出一小缺口後撕開,可觀察到透明、極富彈性的「彈力纖維絲」鑲嵌在棉織布纖維內,讓貼布如彈簧一般具有「彈性」,提 供貼布具有極為重要的「回縮性」及適當的「延展性」,這也是讓貼紮 有復健和治療效果的核心特色!肌能系貼布以紅、藍、黑與膚色四種基本色調衍生出不同的設計,皆是使用自然植物萃取的染料製作而成,您可以依不同的視覺效果及個人喜好來選擇。

醫療級壓克力感溫膠

膠是讓貼布能附著在皮膚上的重要角色,除了能讓貼布黏著避免脫 落,最重要的是品質夠好才能避免過敏。肌能系貼布的「醫療級壓克力感溫膠」不含乳膠成分,大大降低過敏風險。而「感溫」更是這款膠的另一個重要祕密,貼上貼布後用手掌摩擦或輕按貼布,能讓掌心的溫度 活化膠的黏著度。膠面的指紋或波紋設計不僅減少貼紮部位皮膚表層的熱和水分堆 積,也提供適當的黏著性。能減少局部皮膚的異物感,讓身體活動時不 會感覺拘束或受限。

背襯紙

背襯紙在貼布保存、運送及使用過程中,忠實地保護膠不受汙染、 不易變質,是維護貼布品質的大功臣!另外,印在背襯紙上的虛線及實 線,能方便使用者在剪裁時對照長度與分支寬度。

肌能系貼布影響人體的兩大特性

到目前為止,你可能會疑惑:「既然貼布的三層構造中皆不含 『藥』的成分,肌能系貼布如何發揮作用?怎麼影響人體呢?」原因就在於肌能系貼紮的物理性力學效益與人體組成結構恰恰可以 相互呼應。我們可以從兩方面來了解:一是貼布本身的彈性,另一則是 貼布與皮膚間的交互作用。

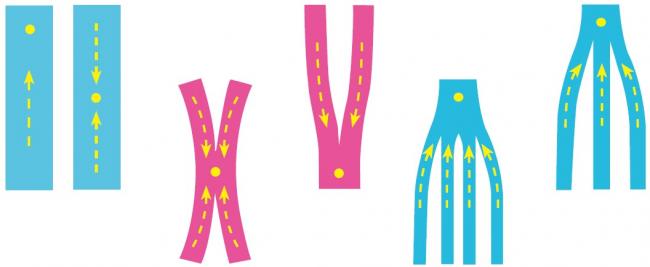

貼布本身的彈性:肌能系貼布含有極富彈性的彈力纖維絲,貼布的長度隨著施予的張 力不同而改變。我們使用長度改變的百分比來定義貼布的張力:當肌能系貼布尚未與背襯紙分離時,它的張力是10%;撕除背襯紙的貼布會些微回縮,恢復到貼布原來的長度,此時張力 為0%;而當貼布離開背襯紙並拉伸到最長時,它的張力是100%。 但不管貼布被剪裁成什麼形狀,當我們固定貼布的一端並將其餘貼 布拉開的同時,貼布會像彈簧般產生「回縮性」往固定端回縮。當我們 將貼布的兩端一起拉開的同時,貼布則是朝向中間回縮。

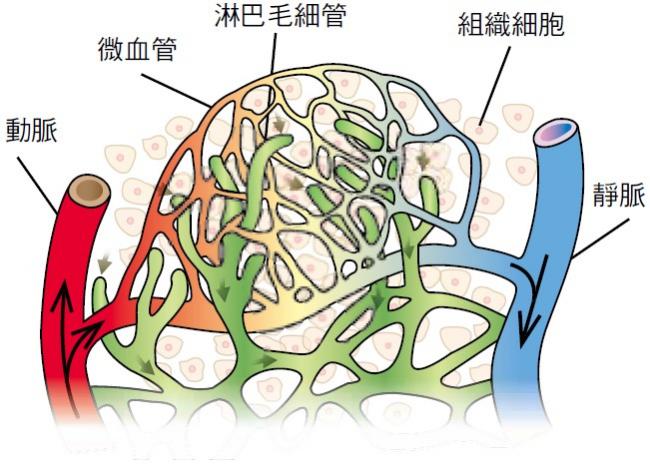

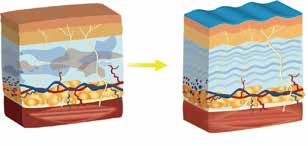

貼布與皮膚間的交互作用:當具有伸縮能力的貼布貼在同樣具有彈性的皮膚上時,兩者間會出 現增加皮膚及皮下組織橫向移動能力的「水平回縮特性」,及增加局部 組織穩定能力的「垂直下壓特性」。肌能系貼布的特色是當其張力小於50%時,貼布與皮膚間的「水平回 縮特性」會發揮作用,貼布往固定端回縮的同時會帶動局部肌肉筋膜,與增加皮下組織液及血液流動,達到促進動作表現及改善循環的效果。而當肌能系貼布的張力大於50%時,貼布與皮膚間的「垂直下壓特性」使貼布提供局部目標組織穩定的力量,達到局部支持、保護的效果。人體是由多塊骨骼藉由關節連接而成的連動結構,由不同的肌肉主動收縮以產生動作並維持姿勢,而厚薄與柔韌度不同的筋膜則為各個器 官與組織提供支撐。這個複雜的立體結構可以自主控制、自由活動,對外來的力量會產生應對的保護與調整,來維持穩定的姿勢與平衡。當人體結構出現內在失衡或外在干擾,甚至是二者同時發生時,就是我們生活中常見的疼痛與傷害。肌能系貼紮藉由「水平回縮特性」與「垂直下壓特性」與人體不同組織產生互動,達到預防保護與促進自我修復能力的效果。

水平回縮特性作用在人體組織的效果

消除水腫:人體組織因受傷或發炎導致微血管通透性增加,或甚至破裂出血 時,局部會出現血液或組織液鬱積。貼紮的水平回縮特性可以引導液體 往一定的方向流動,就像是在積水處開了不同方向的渠道,具有疏通壅 塞的效果。

放鬆肌肉與促進肌肉收縮:肌肉附著在骨頭上,兩端分別是肌肉的起點和終點,具有主動收縮的功能,並扮演人體動作控制的主要角色。肌肉收縮有一定的方向性,原則上是由終點朝向起點收縮。貼布的回縮特性類似於肌肉的收縮功能,當肌能系貼布的水平回縮方向與肌肉收縮方向一致時,有促進肌肉收縮的作用;當肌能系貼布的水平回縮方向與肌肉收縮方向相反時,能放鬆因過度使用或長期處於短縮緊繃的肌肉。

緩解疼痛

肌能系貼布的設計非常近似人體皮膚,使貼布與皮膚的互動極為順 暢。當局部組織受傷或發炎時,貼布的水平回縮特性能增加皮下空間, 減輕局部組織過多的壓力,帶動筋膜和組織液往一定方向移動。在促進 循環代謝功能的同時也會帶走局部組織多餘的熱能,讓身體回到動態平衡,達到改善疼痛的目的。

垂直下壓特性作用在人體組織的效果

穩定關節:藉由較大張力的貼紮可以提供關節處垂直下壓的穩定力量,搭配運用一定的手勢操作可以依需求調整關節的相對位置,並協助關節在良好的排列下活動,有助於建立良好的姿勢,避免不當的動作。

支持組織:對於延展性較弱而容易發生傷害的肌腱或韌帶組織,較大張力的貼紮可支持和保護局部組織,減輕不當外力對組織的拉扯。

書籍資訊

◎ 圖文摘自臉譜出版社,侯雅娟、洪千婷 著作。

本書特色

對症舒緩,輕鬆應付30種「你一定遇過」的日常不適

提前預防,根據生活情境量身設計預防性貼紮

調整姿勢,輔助維持健康良好的體態

全彩圖解,初學者也能輕鬆上手

安全有效,醫師與物治師專業解說,無藥免手術

落枕、閃到腰、脹氣、便祕、吃蘿蔔乾、骨盆前/後傾……,面對日常的小病小痛,你通常都怎麼解決?是放任不管?還是拿罐藥膏塗一塗就了事?其實你可以從現在就開始學習肌能系貼紮,從此擺脫難忍的疼痛!不論是因長期累積,或是突然發生的意外,日常的病痛都大大影響我們的生活品質。由日本加瀨建造博士發明的肌能系貼紮利用皮膚與貼布之間的交互作用,帶動皮下筋膜移動、促進循環代謝,因此不用藥物就可以安全地達到放鬆肌肉或促進肌肉收縮、緩解疼痛、穩定關節等效果,進而解決日常病痛的困擾。例如,當腹部脹氣時,將貼布以自然張力貼上,可以提供皮膚觸覺與壓覺,減輕腹脹感;腳踝扭傷時,貼上貼布可調節肌肉收縮與減輕局部壓力來穩定受傷的腳踝;另外,如退化性膝關節炎等不穩定的關節也可用貼布來支持保護。

本書由復健科主治醫師與物理治療師集結十多年的臨床經驗撰寫而成,收錄了30多種可解決現代人常見疼痛與不適的貼紮,與20個改善、調整身形與預防傷害的預防性貼紮法,不但能讓你重拾無疼痛的健康生活,更能進一步在傷害發生之前事先預防與自我保護,是每個努力為生活奔波忙碌的你/妳一定要擁有的疼痛自救指南。現在就請快打開本書,一起來體驗肌能系貼紮的神奇之處吧!

• 更多臉譜《肌能系貼紮2日常生活與工作的痠痛一貼見效!》一書資訊 請點此