運動星球

運動前後該怎麼保養?這樣做讓妳肌膚水噹噹且白裡透紅!

2020-06-03

隨著運動風氣盛行,大說數人已意識到運動與健康的正向關聯,也願意投資金錢與時間養成運動習慣。然而,除了透過運動為身體排毒、雕塑體身體時,卻常常忽略肌膚的保養。如果妳在運動前後忽略了肌膚正確的保養和清潔步驟,等於浪費一次能讓肌膚變得更好的機會。現在,來一起正確保養讓妳肌膚更白裡透紅水噹噹!

運動前後該怎麼保養?這樣做讓妳肌膚水噹噹且白裡透紅! ©everydayhealth.com

運動前的肌膚清潔與防護

1. 請素顏運動:人體肌膚有汗腺,運動時,體溫會升高,出汗能幫助調節體溫、並預防肌膚變得乾燥。也因為此時的毛孔處於張開狀態,若帶著妝運動,彩妝中的化學性成分刺激感較強,再加上皮膚表面溫度升高,便容易引發臉部出現敏感徵狀(如泛紅、刺熱、癢等)。而彩妝品中所含的油脂與汗水結合,也可能導致毛孔阻塞,而出現粉刺及痘痘問題。此外,化妝品普遍含有色素,容易在運動時累積於毛細孔中,長期下來會造成色素沈澱,肌膚也會提早出現老化斑點。

2. 隨身攜帶小毛巾:出門運動前可隨身攜帶一條乾淨的小毛巾,出汗時適時擦乾,減少體溫忽高忽低的不穩定。尤其在冬天運動時,為身體擦汗也能避免身體因著涼而出現感冒或頭痛問題。

3. 臉部身體擦防曬:出門運動前,記得為臉部與身體塗防曬,以阻擋紫外線傷害。在防曬的選擇上,建議挑選可同時防護 UVB 及 UVA 的廣效性防曬,尤其是有防護 UVA 的成分,包括 Zinc Oxide,Titanium Dioxide 等。若肌膚正處於敏感狀態,也建議挑選物理性防曬,或找到防滲入效果好的產品,可防堵化學性防曬中的化學成分進入皮膚造成刺激。

©womenshealthmag.com

運動後的肌膚清潔與保養

1. 避免過度清潔臉部:運動流完汗後,有些人不喜歡臉部黏膩的感覺,而習慣立即洗臉,或選擇清潔力過強的產品;然而,過度清潔或是洗臉的方法不正確,可能會把肌膚原本的天然皮脂膜給一併帶走,導致肌膚的防禦力降低,而出現臉部發紅或乾癢等問題,對肌膚造成不必要的傷害。因此,運動完後,在洗面乳的挑選上,建議以成分溫和、去脂力不過度的植物性清潔配方為較安心的選擇。

2. 讓身體補足水分:健身完後,身體會排出大量汗水,肌膚這時處在相對缺水的情況;除了藉由保養品去補足臉部水分,也要適時為身體補水,避免脫水情況發生。建議在運動的休息時間,少量地補水(一次不超過 100~150cc),如果一次補太多水分,會使胃部膨脹,妨礙橫隔膜的正常活動,甚至可能影響消化功能。

3. 不要一結束運動就洗冷水澡:運動或健身完後,建議過 10-15 分鐘後再去洗澡,因為運動後身體的代謝廢物正隨著汗液排出,可等排出完整後在進行沖澡。另外,剛運動後體溫較高,若用冷水沖澡,可能會使皮膚表層快速收縮,造成新陳代謝被打亂;體質較敏感的人,甚至可能會引起閉汗症或靜脈曲張等症狀。因此,建議洗澡時以溫水(約攝氏 30-40 度的範圍)取代冷水或過於高溫的熱水,除了能更有效促進肌膚的血液循環,對於安撫神經、放鬆肌肉組織都有很好的療效。然而可以洗澡時挑選較溫和的清潔用品,這樣不會刺激肌膚。

4.健康飲食:適當運動並搭配健康的均衡飲食是更提升肌膚防護力的重要方法,當你吃得健康時,身體會回饋你更好的狀態。

©hellomagazine.com

資料來源/HUFFPOST、HEALTHLINE

責任編輯/妞妞

運動星球

想運動又怕武漢肺炎或流感?重量訓練時的防疫三大飲食要訣

2020-03-12

在武漢肺炎(新冠肺炎COVID-19)及流感越來越嚴重的期間,你是否想認真運動卻又害怕會被感染呢?然而,作為一個健身人除了日常生活的個人衛生要注意之外,我們還還可以透過什麼方式來增強自身的免疫力來保護自己?這篇我們將從飲食方面來進行建議。

重量訓練時的防疫三大飲食要訣,讓健康從身體做起!

只要有接觸運動生理學的人都知道,我們人體有著一套非常完善及精密的免疫系統,這套系統將會隨著生活環境的變化,進行學習並不斷的進化,因此,就有能跟上病毒個應變與繁衍能力,注射疫苗就是一個增加抗體很好的例子,我們人體的免疫能力在這個基礎上,甚至會比藥物的防治方式要更為有效也更加的安全,因此,透過日常的飲食方式來進行提高免疫力,就是一個十分良好的方式。

飲食三大重點

1.請勿大量減少熱量攝取

有許多的人在減脂或減重期間,都會想透過創造熱量赤字來達到目的,然而,大量的減少攝取熱量將會使身體產生熱量平衡的問題,為減少對身體帶來壓力,這個時期大家應避免進行極端的熱量控制,即便目標是要減脂,亦應該盡可能維持在熱量平衡(Maintanence Calories),或者每日只減少1-200卡路里攝取量(更多的熱量削減會降低身體其他機能的表現)。

2.提高有助氧化與抗炎食物攝取

身體發炎就是一切疾病的元兇,因此,提高有助氧化與抗炎食物攝取就變得更為重要,從抗發炎飲食金字塔可明顯看到金字塔的基礎以大量無澱粉蔬果、優質蛋白質及好的油脂為主,所以,有不少蔬果或天然食物都具有抗氧化性,像是蘋果、石榴、芭樂、苦瓜籽、苦瓜、海藻、燕麥、洋車前籽殼粉、各種菇類與洋蔥等,都可以多多攝取。

3.多吃酵素維持腸道健康

人體的腸胃道需要很多種類的酵素來協助維持健康,但其實許多食物中就存在這些對人體有益的酵素,食物中的酵素主要為澱粉酵素、脂肪酵素及蛋白質酵素,然而,這四種水果含有大量的酵素成份:青木瓜、奇異果、鳳梨以及香蕉,適當的實用都可以有助於腸道的健康。

除了持續的運動之外,飲食方面也必須注意這三大重點!

另外,在這段期間大多數的人都會減少外出用餐,這時候你就可以自備食物進一步的控制食物的營養素攝取比例與熱量,再加上增肌減脂成功與否除了熱量攝取數值有關,另一個重要的要素就是食物的營養素,雖然食物的熱量相同但不同食物的生物可用價值 (Bioavailability) 和營養並不相等,舉例說同樣熱量的砂糖和穀物,在身體中被利用在增肌上的效率就有很大的分別。

所以,為了能更進一步強化免疫能力及減低訓練造成的生理壓力,在食物選擇上建議大家應增加含有抗氧化及抗炎等功效的食物攝取,無論是考慮碳水化合物或蛋白質的方面,都應該以健康優質的食物做為首選。

資料參考/draxe、barbend

責任編輯/David

運動星球

Home趴怎麼玩?

2017-07-10

遊戲除了是激發孩子注意力與鍛鍊其身體能力的好方式,同時也能訓練孩子的社交能力,培養其觀察力與判斷力的好途徑。孩子需要遊戲的同伴,若家中環境許可,不妨多邀請孩子的同學或好友多多來家中遊玩,除了培養感情,也可以就近照顧孩子,以免孩子們在外玩樂容易滋生意外。

這裡介紹幾種適合幾位小朋友共同參與的團體遊戲,可在家長指導之下進行,家長應循循善誘,除了維持遊戲規則與公正性、也可以讓孩子不至於因為小摩擦而引起衝突哭鬧,破壞了好心情。

家中小孩多,可以遊戲的方式訓練其社交與肢體協調能力。 拍攝提供/貝恩親子教室

1 我是大山洞

一位小朋友將身體模擬成山洞,讓其他小朋友陸續通過,此動作可以幫助孩子伸展雙腿、踝關節。

步驟1:首先,將小孩的雙手放在小板凳上,雙腳腳掌貼在地面。

步驟2:讓孩子的屁股向上翹高,身體呈現倒v型,在訓練的過程中,雙腿越後面,越有拉筋的效果。

此遊戲可以發展成為競賽,看哪個小朋友可以將身體撐最久,或是讓最多人次通過就算贏,家長可以提供一點小獎品以資鼓勵。

「我是大山洞」遊戲 拍攝提供/貝恩親子教室

2 團體躲避球

這個動作可以訓練小孩的敏捷度與協調性。人多時注意不要讓孩子因為要閃躲球而衝撞受傷或引起衝突。

步驟1:首先,劃分客廳一個方形區域作為球場,準備小顆紙球或是小皮球,再準備繩子或膠帶貼在場地的中間,將其一分為二。

步驟2:將孩子分成兩隊,分站在兩邊,兩隊派出代表以猜拳決定誰為進攻隊伍,防守隊員則盡量閃躲不要被球打到。

團體躲避球 拍攝提供/貝恩親子教室

3 號碼踩踩樂

這個動作可以訓練到小朋友的敏捷度、聽覺注意力、心肺耐力。人多時注意不要讓孩子因為要搶踩號碼牌而衝撞受傷或引起衝突。

步驟1:家長準備1-40不等的號碼牌,以站立時清晰易辨識為準,進行前將之平均散佈於地板上。遊戲可分組進行,每組3人左右,避免人數太多搶踩同一張號碼牌時容易衝撞。

步驟2:由家長發號施令,準備的小朋友站在場外,家長說出一個數字之後,小朋友就要上前踩到那個號碼。連續三次都失敗的小朋友即遭淘汰,遊戲最後還留在場上的小朋友即為獲勝者。

號碼踩踩樂 拍攝提供/貝恩親子教室

4 客廳障礙賽

可以將家中客廳規劃出一條環形的障礙路線,以沙發、小茶几、板凳等等當作其中幾個關卡,讓小朋友以攀爬或跳躍的方式通過這些關卡,率先回到終點即可得分。家長設計關卡時需注意避免讓小孩碰撞受傷,因此若有較危險的邊角,可以用緩衝材料包覆起來。

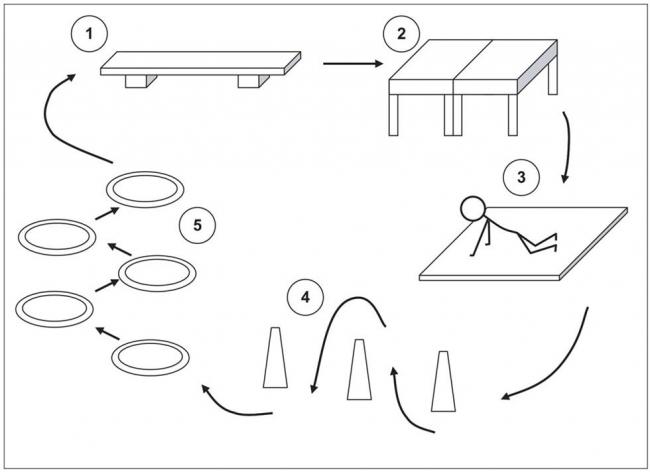

客廳障礙賽示意圖:①平衡木 ②穿越茶几山洞 ③翻滾床墊 ④小跑步繞過立錐 ⑤單、雙腳跳入圈圈 資料來源:香港中文大學健康教育及促進健康中心

還記得您小時候都和兒時玩伴們玩哪些團體遊戲嗎?若家中周邊有適合的空地,家長也可以讓小朋友們進行這些遊戲,除了活動空間更大更不受拘束,還能讓小朋友活動到更多身體部位,讓體適能的目的更容易達成!

A 老鷹抓小雞

老鷹抓小雞是一個每個人小時後應該都玩過的遊戲,不但緊張刺激又好玩,是一個老少咸宜而且廣受歡迎的團體遊戲。此遊戲可訓練小朋友的臨場反應與敏捷性,並可增進小朋友的互助合作意識。

步驟1:先猜拳決定誰要當老鷹、誰要當母雞。

步驟2:擔任老鷹和母雞者面對面站立,其餘成員當小雞躲到母雞背後,互相以扶助前者腰部的方式連動,以左右移動的方式躲避老鷹的攻擊。第一位被老鷹抓到的人就是下一任的老鷹,而第二位被抓者就當母雞。所有小雞都被抓到之後,遊戲結束重新開始。

[註] 本遊戲所需空間較大,若家中客廳空間不足,可以移至社區中庭或樓頂陽台等空地進行。

老鷹抓小雞 ©百度百科

B 跳房子

跳房子是一種世界性的兒童遊戲,據說羅馬時代遺留下來的鑲嵌地面上就曾經發現類似跳房子的圖案。這是身為爸爸媽媽的我們當年最愛玩的戶外遊戲之一,尤其以女孩子最愛玩。只要在家門口的空地,或是沒車的路旁,找顆小石頭,就能畫個房子,玩上半天了。

玩法:孩子們用一隻沙包(或者一隻小玩偶)作為遊戲的輔助物,先把沙包扔到指定的地點,然後以單腳一次跳一格、雙格串連則以雙腳各站一格的方式移動,把沙包拾回來便大功告成。

材料及制作:在開闊地上用粉筆或磚塊畫上格子即可,造型可隨意,格中可寫上數字作為排列順序之用。若在客廳進行則可以用膠帶貼出造型和數字。

玩法及規則:人數不限,形式有兩人輪換跳、幾個人輪流跳、多人分成兩組輪換跳等。

跳房子 ©新浪家居