運動星球

美專家:體溫高防禦系統速度就快,肌肉量多能提升免疫力且變高溫體質

2020-03-20

科學家研究證實,體溫是調控免疫反應的開關。當發炎反應通常隨體溫的變化,但溫度在發炎反應的作用卻難以被研究證實。根據《美國國家科學院院刊》《PNAS》發表一篇由英國華威大學和曼徹斯特大學等科學家組成的研究團隊,所研究的論文指出:體溫越高,身體啟動對抗癌症、傷口和感染的關鍵防禦系統的速度就越快!

美專家:體溫越高防禦系統速度就越快,肌肉量多能提升免疫力且變高溫體質 ©dhakatribune.com

啟動體內免疫反應的開關:-NF-κB

NF-κB又叫做核因子κB,是一種控制DNA轉錄的蛋白複合體,存在於動物體內所有類型的細胞中,當細胞接受到細菌或病毒、自由基、紫外線照射,尤其是產生免應反應時,NF-κB就會參予調節作用。研究發現,人體在發燒時,發炎反應的信號可以活化加速NF-κB的開關作用,NF-κB蛋白複合體被發現,在免疫反應時會來回進出細胞核,關閉或開啟基因,幫助細胞對於發炎、感染或癌症做出正確反應,而當NF-κB不受控時,就會出現像是克羅恩氏病、牛皮癬和類風溼性關節炎等炎症反應。

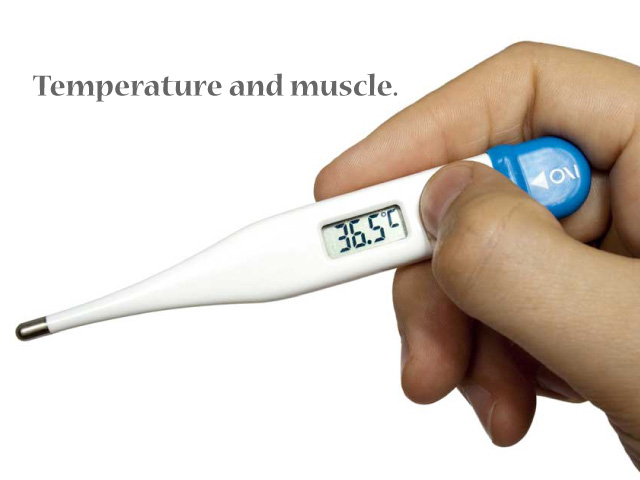

研究證實,體溫是調控免疫反應的開關

實驗中的小鼠體溫對免疫反應產生顯著影響,睡眠期間的低體溫造成癌細胞容易擴散,這也解釋了輪班工作、睡眠紊亂和時差導致低體溫,而增加免疫疾病的風險;當體溫在34度時,NF-κB開關就會變慢,當體溫超過正常的37度時,像是發燒,NF-κB開關就會加快。研究證明,溫度變化會以生物機制改變細胞和組織中的發炎反應,這也說明呼吸道溫度降低時,容易鼻病毒感染,是因為較低溫度下,免疫反應也下降而造成的,研究也與現實中,寒冬會加劇流感疫情相符。此外,生活在高溫環境的小鼠罹患免疫反應和癌症的比例也低,也可解釋不同的體溫會改變免疫反應。

©google.com

肌肉量多能提升免疫力且變高溫體質!

肌肉是人體最大的生產熱量組織,因此鍛鍊肌肉可以提高體溫,然而女性的肌力較差,所以手腳冰冷的女性比男性多。根據研究指出,隨著歲月流逝,人的基礎代謝率下降,能量消耗減少,平均每十年會下降3%,也因此可以知道為何青壯年較不怕冷。建議早餐前補充水分後,可以進行30分鐘走路或慢跑的輕鬆有氧運動。通常體溫在上午最低,這時運動可以使交感神經作用,提升體溫0.8~ 1度左右。若能養成每天都走路或慢跑30分鐘的有氧運動習慣,可以提高體溫、加速新陳代謝,而且可以每天減少約八公克的內在脂肪,對管理體重也很有效! 身體狀況不佳或病人想要康復,提升體溫是一個增加活力及免疫力的好方法,若能養成每天運動30分鐘的良好習慣,銳變成高溫體質,將可以讓身體常保健康,提升生活品質。

資料來源/HEHO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

每日睡眠不足七小時將導致腦部工作效率降低 引發出「微睡眠」的症狀

2024-04-11

針對「睡眠不足導致注意力不集中」這點已經進行過許多實驗。舉例來說,加州大學柏克萊分校的教授同時也是睡眠科學家馬修.沃克(Matthew Walker)在他的著作《為什麼要睡覺?》(Why We Sleep)中指出:

只要稍微沒睡好,腦部最先受到影響的功能就是「專注力」。

該書也介紹了賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院睡眠、時間生物學研究所教授大衛.丁吉斯(David Dingis)做的實驗,讓受試者對睡眠時間進行各式各樣的調整,分成四組,分別是每晚睡八小時的「充足睡眠組」和三天完全不睡覺的「徹夜不眠組」,以及一天睡眠時間各為四小時和六小時的「慢性睡眠不足組」進行比較。測試方法是當按鈕發光或電腦螢幕亮起,受試者能不能在一定的時間內按下對應的按鈕,測試反應的正確程度與反應速度,藉此判斷受試者的專注力。

睡眠科學家馬修.沃克(Matthew Walker)指出,只要稍微沒睡好,腦部最先受到影響的功能就是「專注力」。

上述的實驗結果可以彙整成以下三個重點:

1. 睡足八小時的組別基本上兩週受測期間都能表現出完美的反應。

2. 睡眠不足的組別裡,不只所有人的反應速度都變慢了,還會陷入「完全沒反應」的狀態。

3. 十天持續只睡六小時的組別和二十四小時不睡覺的組別表現得一樣差,且工作效率在實驗的過程中持續下降。

針對發生第二點的「完全沒反應」狀態,丁吉斯發現了「微睡眠」這件事。所謂的微睡眠是指在本人毫無自覺的極短時間,大腦無法吸收外界資訊的狀態,不同於完全睡著的「打瞌睡」。

微睡眠是指在本人毫無自覺的極短時間,大腦無法吸收外界資訊的狀態,不同於完全睡著的「打瞌睡」。

微睡眠的危險之處,在於那短短的幾秒可能會發生車禍等重大的意外。已知微睡眠是因為持續的慢性睡眠不足引起,具體地說,如果平常的睡眠時間不到七小時,就會引起微睡眠的症狀。

至於第三點,則顯示慢性的睡眠不足將導致工作表現與「徹夜不眠組」一樣差,而且如果一直處於慢性睡眠不足的狀態,工作效率將繼續惡化下去。

資訊

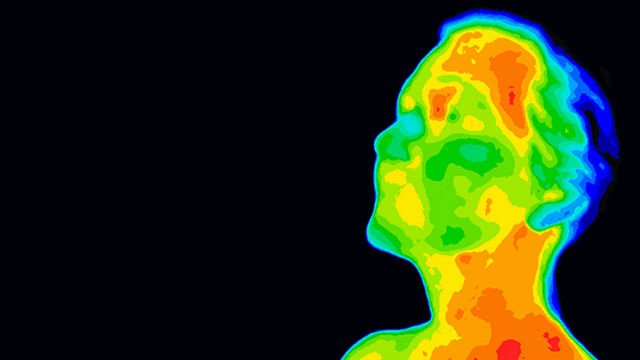

• 文章摘自莫克文化, 黃川田徹 著《擺脫鼻塞、打呼、睡不好的「鼻呼吸」:日本鼻科權威醫師30年實證,戒掉用嘴呼吸,讓你增加深度睡眠、一夜好眠!》一書。

日本鼻科權威黃川田徹醫師,三十年來,治療超過14,000人的鼻塞,發現很多健康問題,其實是因為我們忽略了「用鼻子呼吸」的重要性。

作者透過最新醫學研究和超過三十年的看診經驗,發現睡眠品質與鼻子呼吸是否順暢息息相關。因為鼻塞而來看診的患者,高達七成都有睡眠障礙的問題;而治療鼻塞後,有八成患者的睡眠品質都獲得了顯著改善。

更多《擺脫鼻塞、打呼、睡不好的「鼻呼吸」》資訊

責任編輯/林彥甫

運動星球

腳踝扭傷 Ankle Sprain

2017-01-11

腳踝扭傷 (Ankle Sprain)為急性運動傷害的種類裡面最常見的一種,不分性別與年齡,幾乎所有人都有過這樣的經驗。除了一般大家所形容不小心『翻腳刀』的受傷機制之外,也常發生於運動員的激烈運動過程中。

腳踝扭傷

症狀

腳踝扭傷後,扭傷部位附近的肌肉、血管及韌帶因暴力拉扯而受傷或滲血,使踝部腫脹疼痛,在急性期按揉或熱敷傷處,不但不能使血腫消退,反而會人為的加重患部的損傷,增加出血量。腳踝扭傷未必都是簡單的傷害,受傷後應立即就醫評估,及早發現是否合併韌帶斷裂、關節破損、骨折等可能性。如果有移位性的骨折或脫位,應加以復位及固定,否則極可能有癒合不正所造成的長期而嚴重的併發症。

一般腳踝扭傷可分為三級:

第一級扭傷:最為常見。

侷限性的壓痛及腫脹、未合併瘀血情形、 X光檢查正常。

第二級扭傷: 受傷時會覺得腳踝有撕裂感。

有相當的腫脹、明顯的壓痛、局部瘀血,可能合併有韌帶裂傷、 X光檢查正常。

第三級扭傷:受傷時會覺得腳踝有劇烈撕裂感。

有相當的腫脹、疼痛感可能沒有第二級扭傷嚴重、明顯之瘀血,可能合併有韌帶裂傷、檢查關節可能有鬆動的情形、 X光檢查正常或可見小的撕裂性骨折。

©pivotphysicaltherapy.com

如何治療

剛發生腳踝扭傷時,立即處理的正確與否,與後來痊癒速度有極大的關係,尤其是腫脹的程度,切忌在剛受傷48小時內去搓揉受傷處,找推拿師父推拿更是不可,因為會越揉越腫。腳踝受傷其注意事項如下:

處理原則記住五字口訣即可,簡稱「PRICE」

Protect(保護):保護預防再受傷 (使用副木、彈性繃帶或醫療用膠帶來固定患部,避免進一步傷害。)

Rest(休息):休息避免再使用(可使用柺杖來輔助行走使受傷組織得到適當休息。)

Ice(冰敷):每隔兩小時針對患處作10-15分鐘的冰敷,一天4到5次。

Compression(加壓):使用醫療用彈性繃帶從腳掌包紮到小腿中段壓迫避免繼續腫脹。

Elevation(抬高患肢):受傷後前48小時應抬高患處以利消腫

在做完立即的處置後,就應馬上到骨科的門診求診,這時候醫師會判斷是否要照X光。醫師會為您打上彈性繃帶加以壓迫固定,而您的責任就是回家好好休息,把腳抬高,用冰袋冰敷。冰敷每天四次,每次十五分鐘。

預防方法

腳踝扭傷後,可利用踝關節外旋運動加強肌力,平時也能用來預防受傷。

- 坐在椅子上,彈力帶一端綁在門檔或其他與腳踝同高的穩固物體上,另一端套在腳掌外側

- 腳掌往外側拉,記得動作指局限下腿部,膝蓋保持伸直。腳掌達到最大可動範圍時,緩慢回到原來位置,再重複上述步驟。

©runnersconnect.net

參考資料

1.《跑步的科學》,采實文化出版 (2016)

2. 力邁物理治療所

3. runnersconnect.net

2. 力邁物理治療所

3. runnersconnect.net