運動星球

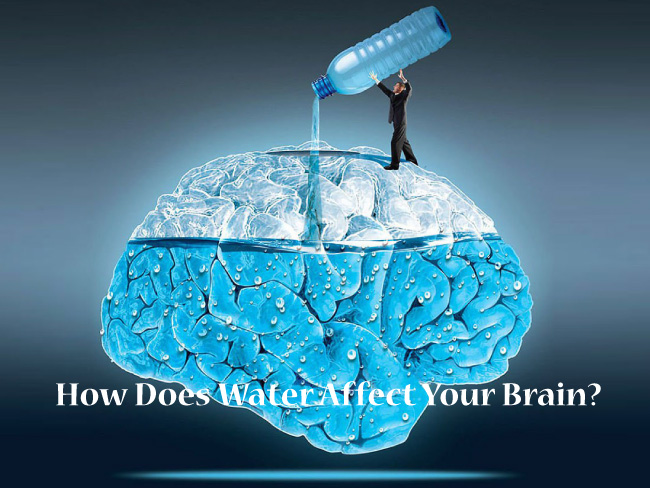

研究:多喝水能幫助大腦排毒、讓大腦思考速度增快14%

2020-03-27

喝水好處眾人皆知,不只可以排毒、減重,還可以讓代謝增加讓精神變好,進而讓大腦運轉速度變快。雖然很多人覺得喝水就能治百病,其實喝水不是能治百病,而是在還沒有生病之前多補充水分,能促進新陳代謝並預防生病這項動作,如果等到身體真的損毀了,當然單靠喝水是沒辦法逆轉的。

研究:多喝水能幫助大腦排毒、讓大腦思考速度增快14% ©veronicashaiq.com

人體排泄廢物的最大方式就是「排尿」,而排尿就需要大量的水,所以光是喝水就可以幫助身體排出體內的廢物,排出廢物後,自然能增加精神、腦袋也能變得更加清爽,此外,還能保護腎臟功能,還可以預防泌尿道感染。

每個人每天都要再多喝500毫升的水

根據腎臟科名醫洪永祥也不斷提醒大眾,每個人每天都要再多喝500cc的水!因為根據台灣尿液常規篩檢的數據來看,超過8成的台灣人都沒有喝到足夠的水份,但都會認為自己有喝很多,事實上是遠遠不足的。多喝水能幫助腎臟健康,為了健康請多喝水。而除了排毒之外,身體中有足夠的水分,也能維持正常的生化反應,來提高新陳代謝、達到減肥的目標。,如果是想要用喝水減肥的人,就需要將自己的體重乘以40,作為每天的基本喝水量。像是60公斤的人,就需要喝到2400c.c.的水。

多喝水能讓大腦思考速度增快14%

在西元2013年時,根據英國東倫敦大學的研究人員做了一項實驗,就是水份對身體的重要性。當人一旦口渴得到緩解,大腦就會空出空間來運作,平均可以增快14%的速度。因此,他們針對34名受試者進行了一項實驗。在實驗開始前,每個人都被問說口不口渴?結果不管回答口渴、還是不口渴,做測驗時的速度、反應都一樣快;但讓口渴的人喝了一杯水之後再透過腦部儀器分析,他們大腦運作的速度增加了14%。而另外一項研究是針對穿著3層衣服騎腳踏車90分鐘的人做研究,發現這些持續90分鐘大出汗、呈現輕微脫水狀況的人,大腦皮質是萎縮的,幾乎等於老化了1年之久,當他們補充水分後,大腦又逐漸慢慢恢復正常。

水對人體重要性

在所有食物中,幾乎都含有水份而在消化時才會被身體所吸收,除了白開水以外,水果與蔬菜是水份的良好來源。水是最好的良藥,如果水喝得太少或不夠的人,除了容易得生病外,身體也比較容易疲倦且不容易排除身體新陳代謝的毒素。現在的上班族整天坐在辦公室吹冷氣、不活動,這樣更容易會出現皮膚乾澀、長細紋的苦惱,則對於上了年紀的人、小孩或運動員來說,若長時間曝曬在太陽下時,就很有可能會有頭暈目眩、心跳加快、呼吸急促、臉色蒼白、血壓下降等脫水的症狀。 雖然水很重要,但是喝太多也可能會造成水腫或是增加代謝的負擔,嚴重者可能還會水中毒,所以,適量的攝取水分才能真正的達到健康。

不過根據專家提醒,一次喝太多的水,其實身體也沒辦法吸收,所以營養師建議每個小時可以喝250cc的水,只要起床開始的8小時內有規律喝水,就能讓自己每天喝足至少2000cc的水。

資料來源/HEHO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

跑者如何保養腳指甲? 12招教你預防、處理跑步常見指甲問題

2021-01-12

長跑訓練或是一場馬拉松比賽後,跑者的腳趾上常發生黑指甲、指甲脫落、嵌甲、厚繭等問題,這種問題要大不大要小不小,但足以困擾跑者許久,甚至影響跑步正確姿勢和表現。指甲專家李安騏在著作《指甲健康研究室》中,點出12個跑者最常見的實用問題,教你怎麼解決惱人的爛指甲。

跑者如何保養腳指甲? 12招教你預防、處理跑步常見指甲問題

保養 & 預防篇

Q1:跑者的腳指甲該怎麼保養?

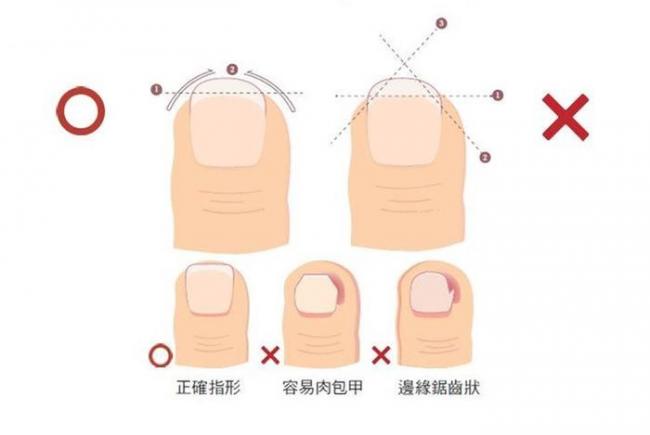

指甲過長是指甲水泡、黑指甲的元凶,所以運動員必須以正確方式定 期修剪指甲。注意不要剪太短,長度與指腹平齊,形狀以方圓型為佳,可 有效預防嵌甲。

修剪指甲的正確方式

Q2:為什麼跑者的腳指甲下方或指尖容易起水泡?

腳趾頭雖然有運動襪與跑鞋保護,但過長的腳指甲在漫長的跑步途中仍有可能整個掀掉,或因邊緣不平整而勾到或磨破襪子,引起指甲瘀血變黑,甚至在下坡路段造成指甲斷裂;若運動鞋頭較短或較低,指甲過長也很容易壓迫。建議定期以正確方式修剪指甲,同時剪完指甲最好再以銼板由上往指甲前方拉,將邊緣磨平順並為指甲拋光,以手指滑過不感卡卡為佳,這樣可有效避免指甲勾到或磨破襪子。

Q3:跑者的大腳趾常發生關節問題,該如何保護?

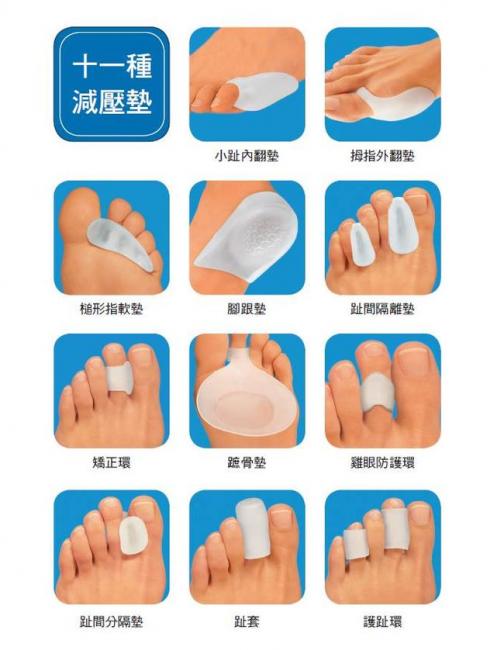

首先當然是注意挑選合適的跑步鞋款,長度、寬度與鞋底硬度都要足夠。建議在前腳掌下使用矽膠墊,有效降低大腳趾關節的壓迫力道,也讓步伐更加穩健。平常請多讓雙腳休息、多用溫水泡腳、多為腳部按摩,是為足部保養之道。

Q4:跑者腳底容易磨出整片的胼胝(厚繭),該如何預防?

建議可以使用專門墊在蹠骨下方的減壓墊(蹠骨墊),可減輕蹠骨壓力,減少胼胝生成。

Q5:女性馬拉松跑者有沒有必要削腳皮?

建議定期削腳皮。削腳皮主要是把多餘的硬皮、厚繭削除,以免厚繭底下藏著超疼痛的深層水泡。

Q6:跑者的小腳趾常會磨出雞眼,該如何預防?

指套不僅在指甲有狀況時使用,也可預防性套在容易摩擦生出厚皮、硬繭、雞眼或瘀青的部位,目前市面上有各種尺寸的指套,可挑選合適的指套保護小腳趾喔!必須穿著高跟鞋久站的工作者,如空姐、櫃姐等,也很適合使用小腳趾指套來預防雞眼。

Q7:跑者如何避免雞眼一再復發?

建議使用減壓指套,套在容易發生雞眼的腳趾頭部位,吸收跑步帶來的衝擊力,有效降低雞眼形成。此外,跑者不妨挑選鞋頭較寬鬆的跑鞋款式,或是學習新的綁鞋帶方式,例如前半部先以較寬鬆的手法綁,打結後再以較緊實的方式綁後半部。

Q8:跑者必備的護腳護甲道具有哪些?

通常分為家用、練跑與比賽三種不同狀況:

家用:甲剪、甲鉗、磨腳皮的銼板、磨指甲的搓板、腳霜、美足粉、消炎藥膏等。

練跑:棉花棒、酒精棉片、衛生紙、膠布、剪刀、美足粉、潤滑劑、矽膠墊等。

比賽:剪刀、甲剪、甲鉗、磨腳皮的銼板、磨指甲的搓板、足粉、潤滑劑、膠布、彈性繃帶、酒精棉片、乾洗手(殺菌液)、一次性乳膠手套、消炎藥膏、碘酒、矽膠墊、小毛巾、乾淨的備用襪、塑膠袋等。

11種減壓墊

問題處理篇

Q9:跑者發生黑指甲怎麼辦?

黑指甲即「指甲下血腫」,是因為跑步時腳趾頭不斷撞擊,導致指甲下血腫,此外,腳指甲過長也是原因之一。預防辦法是正確修剪指甲,還有穿著鞋頭較寬、鞋子長度足夠的球鞋。如果想要遮蓋醜醜的黑指甲,可做人工指甲,不過只有短暫時間可行,不建議長期久戴,因為穿楦頭較扁的鞋款容易壓腳、容易導致發生黑指甲,還會因為被遮住而看不見。

Q10:跑步者發生嵌甲(甲溝炎)該如何處理?

嵌甲通常是因為指甲修剪方式不正確,剪得過短以致指甲嵌到肉裡去。若嵌甲處沒有傷口,大約只會比較敏感、紅腫,不小心碰到會有壓痛。若不處理,跑步時踢到或被其他跑者踩到,都有可能嵌甲戳破皮膚出現傷口,再加上跑者的腳經常在運動襪、運動鞋裡大量流汗,這種溫暖潮濕的環境裡最容易滋生細菌,一但傷口受到細菌感染就會演變成甲溝炎,將出現紅腫熱痛的發炎現象。這時必須先請足科照護師或醫師為其消炎,待症狀緩解之後才能進一步解決嵌甲問題。

有經驗的跑者會自行修剪處理嵌甲,若你沒把握,可以向專業的足科照護師諮詢並為你擬定護理計畫,包括修剪嵌甲、找出原因:鞋款不適合?步態不均衡?指甲修剪方式不正確?找出原因後評估是否需要指甲矯正,同時提供正確的嵌甲防治衛教,讓你回到家也能自行保養照顧,將復發機率降到最低。

Q11:跑者有灰指甲該怎麼處理?

灰指甲是黴菌感染,大多是因為指甲受到外傷、足部肌膚完整性不佳,引發黴菌感染所致。一般灰指甲不痛不癢只是不美觀,會想要積極處理通常是因為灰指甲變得鬆、厚、脆,穿跑鞋時會產生壓痛直接影響跑步,這才想要治療。 要治療灰指甲必須極有耐性地持續擦藥,並保持良好的足部衛生習慣,穿吸濕排汗的襪子與乾爽通風的運動鞋。建議向專業的足科照護師諮詢,提出最佳護理方案,攜手打一場趕走灰指甲黴菌的戰爭。

治療灰指甲第一步是將指甲受黴菌感染的部位刮除,搭配「指甲三寶」使用,直到黴菌感染部位日漸縮小終至完全剪除、生出健康的新指甲才算治療完成。但足部的衛生習慣仍要持續保持∼洗完澡要將腳趾間與指甲縫徹底擦乾,每天兩次使用「指甲三寶」,這樣才不會再給黴菌可乘之機。

若是在家自行處理,可用銼板將變色、變厚的灰指甲磨薄,再擦上市售的治療灰指甲藥劑,記得要完成整套療程,不可半途而廢,否則黴菌不會消除。同時也要養成良好的衛生習慣:洗完澡將腳趾間與指甲縫徹底擦乾,每天兩次使用「指甲三寶」,選購五趾襪,這樣才能將黴菌驅逐出境。

Q12:參加賽事前發現某個腳趾頭的指甲已有狀況,該如何防護?

建議為出狀況的腳趾頭套上指套,最好外層是布質、內層是矽膠,對外仍保有摩擦力,對內則有減壓保護之效。

書籍資訊

• 文章摘自莫克文化, 李安騏著作《指甲健康研究室》一書。

本書特色

《指甲健康 研究室》由中華民國手足保健教育協會理事長 李安騏撰述,中華民國手足保健教育協會資料及案例提供,將十多來的臨床問題手足指甲照護案例,整理出系統而實用的知識。本書從指甲的形狀、成長的構造、平時的保養指南、如何從指面的看健康的方法,為讀者建議了居家實用的手足指甲照護建議。此外,對於患有問題指甲者,提供實際案例,與最前延的照護方案。輕忽問題甲對亞健康者的手足,尤其是糖尿病友有更大的傷害,本書希望提醒讀者重視指甲問題,讓疑惑化為行動,及早的恢復健康。另外,許多有志從事美甲、足療、護理的朋友,可進一步了解如何進入足科照護的領域,成為與歐美同步,具有前景的足科照護師。

• 更多莫克文化《指甲健康研究室》一書資訊 請點此

《指甲健康研究室》

運動星球

關節過度使用,小心罹患「腱鞘囊腫」!

2019-03-18

腱鞘囊腫(Ganglion Cyst)多半是因關節過度重複使用所致,適當讓手腕休息後會變小或消失,如果越來越大,導致外觀不雅或有疼痛壓痛時,可能會壓迫到神經而有麻痺現象。通常腱鞘囊腫會在手腕背側或掌側、指關節處,外觀大約1公分的圓形凸起,摸起來軟軟或是稍硬,有點像果凍樣的膠狀物。

關節過度使用,小心罹患「腱鞘囊腫」! ©skinsurgeryclinic.co.uk

什麼是腱鞘囊腫?

腱鞘囊腫又稱肌腱瘤或是筋瘤,屬於一種良性腫瘤,好發於手腕附近,常常是無意間發現,有時會逐漸增大並伴隨有疼痛或酸痛的感覺。女生好發的機率比男生多一點,年輕人和老人較常見。腱鞘囊腫基本上是一種肌腱滑膜或腱鞘的發炎,因此可發生於全身各地方,而以手部最為常見,嚴重時會影響到日常生活。然而造成可能原因為:

重複性做手部運動:時常從事手部運動都會造成腱鞘囊腫,像是打籃球、桌球、羽毛球等,或是時常需要搬運的工人也會有此症狀。

關節囊周圍結締組織退化:當關節周遭退化或是勞損後,也會造成此症狀。可出現在任何年紀身上,即使一歲幼兒亦有機會出現。

關節及腱鞘受傷後過度拉扯:當關節在受傷後,如沒有妥善保護再過度使用,就會大幅提升罹患腱鞘囊腫的機率。

腱鞘囊腫 ©pathologies.lexmedicus.com

大部份腱鞘囊腫不需要治療,也不會變成惡性腫瘤,如要根治得將整個囊腫連同滑膜切除,假使不完全的切除,仍有可能使腫瘤再發。如果囊腫已造成日常生活不便,或者壓到神經導致疼痛,以及響到日常穿衣或穿鞋,就可能需要治療。有些病人的腱鞘囊腫會出現在神經附近,雖然許多並非重要神經,但也會導致麻痹以及疼痛,像是在腳眼出現,就有機會讓腳背疼痛、麻痹,若在手腕出現,則會壓住正中央的神經,可能導致麻痹甚至肌肉萎縮,至於手肘內側後方的神經,有時不小心碰到會讓整隻手臂感到麻痺感,若在該處出現囊腫,可能會讓手臂麻痹、肌肉萎縮,若膝蓋外側出現囊腫,就可能讓到腳部感到無力。

腱鞘囊腫導致疼痛示意圖 ©pasadenasurgeons.com

如果你也有罹患腱鞘囊腫的困擾請別擔心!因為這是很常見的良性腫瘤,如果沒有症狀一般不須特別處置,造長生活作息和平共處即可,通常50%會自行消失不見。

資料來源/骨力診所、Sports Md、 Sports injury clinic

責任編輯/妞妞