運動星球

別坐著休息! 研究發現用蹲、跪姿休息對健康好處多

2020-03-31

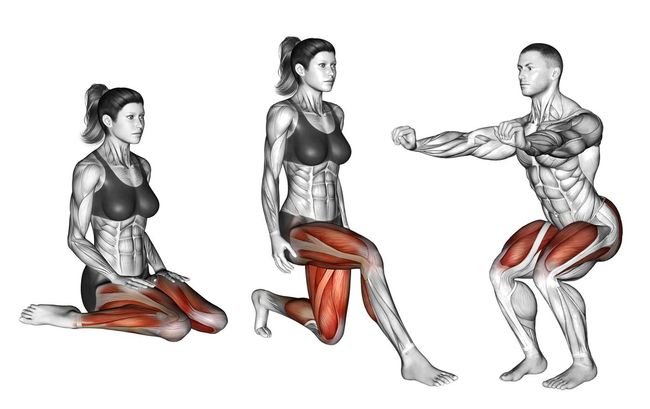

大家都知道久坐不動會對健康帶來負面影響,但美國一項新研究發現,問題不在久坐,而在於「不活動時用什麼方式休息」,如果平時常以蹲和跪姿休息,能增進整體健康狀況。換句話說,如果你蹲著看電視或跪著吃飯,能透過輕度肌肉活動幫助減輕肌肉疲勞,同時帶給你更多健康上的好處!

別坐著休息! 研究發現用蹲、跪姿休息對健康好處多

我們都知道,「久坐不動」與許多健康問題有關,包括代謝疾病、心血管疾病、肥胖等等。然而,今年三月發表於《美國國家科學院院刊》的研究顯示,問題可能不僅在久坐,更在於當你不活動處於休息狀態時,如何保持自己的狀態?

該研究追蹤東非坦尚尼亞Hadza狩獵社區裡土著們的運動和健康狀況,以及他們的心臟病和代謝紊亂程度。研究過程中,參與者配戴可測量身體活動度和休息時間的裝置。即便這些Hadza土著擁有非常高的身體活動水平(是美國聯邦健康指南建議值的3倍以上),他們每天也有9-10個小時不活動,與其他已開發國家的人們大致相同。儘管不活動的時間這麼長,他們卻沒有與久坐行為相關的負面健康結果產生關聯。

「久坐不動」與代謝疾病、心血管疾病、肥胖等健康問題有關

研究主要作者、美國南加州大學人類與進化生物學教授David Raichlen指出:「研究顯示,對人類健康來說最重要的並不是休息時間長短,而是我們休息的方式。Hadza土著不活動時,經常以下蹲或下跪姿勢休息,而這些姿勢需要肌肉保持輕度活動。」

雖然上述假設需要進一步檢驗,但David Raichlen表示,人類的進化可能包括蹲、跪休息等長時間活動姿勢,就如同那群Hadza土著所證明,這可能是提高整體健康水平的因素之一。

蹲、跪等休息姿勢讓肌肉活動度更高;反過來說,這些姿勢需要能量,而能量可能來自細胞內脂肪的分解,如此一來,可減少血液中三酸甘油脂的濃度,同時為肌肉提供動力。

蹲、跪姿勢時的肌肉活動度

這麼說來,此研究結果是否意味著你可以蹲著看電視或跪著吃飯,來獲得健康益處?或是當你想坐下休息時,改成以深蹲或跪姿休息?Raichlen說,儘管這麼做能帶來好處,但對於大多數從小沒有養成習慣的人來說,這樣的姿勢是困難的。

事實上,如果你花大量時間坐在一般椅子上,你的髖屈肌可能太緊,使雙腳無法平放在地板進行正確的深蹲。當然,如果開始逐步練習深蹲將對你有幫助;但與此同時,Raichlen建議可直接在工作和休息時間中,找到能增加肌肉活動的方法,比方說,以站立或走路來打破久坐時間。

專家建議在工作和休息時間中,找到能增加肌肉活動的方法

資料來源/Runner's World, PNAS

責任編輯/Dama

運動星球

研究:每週跑步1次,輕鬆減少27%過早死亡風險

2020-03-12

想要跑的健康、降低過早死亡風險,原來一週一次就能辦到!一項發表於英國醫學期刊(BMJ)的研究發現跑步與健康益處、過早死亡的關聯,原來就算是沒時間運動的人,都能用不費時的輕鬆跑降低27%過早死亡風險,尤其對高踞國人死亡人數前兩大頭號殺手-心血管疾病和癌症也有效。至於需要跑多久、跑多快才能遠離死神?以下研究內容告訴你。

研究:每週跑步1次,輕鬆減少27%過早死亡風險

跑步早已被各項研究證實在身體健康的影響上,可以降低憂鬱情緒、減少心血管疾病與中風等風險;而這項發表於BMJ的系統性文獻回顧和薈萃分析研究,證實了跑步跟延年益壽也大有關聯!

研究人員針對14篇與主題相關的研究進行分析,總研究參與人數超過23萬2000名,參與者健康狀況追蹤期為5.5至35年不等,而這段期間約有2萬6000人死亡。結果發現,每週只要低於50分鐘的快跑、慢跑等任何形式跑步,就能將跑者的總體死亡風險降低27%;此外,跑步還能使心血管疾病死亡風險降低30%、所有類型癌症致死的風險降低23%。

研究同時顯示,跑越多未必得到更好的效果。該研究作者、澳洲墨爾本大學健康與體育研究所助理教授Željko Pedišić博士在接受《跑者世界》訪問時指出,事實上,每週只要跑一次不到50分鐘的時間,或是用低於每公里配速6分12秒的速度跑,就足以跟其他「高劑量」跑步擁有同等的健康益處。

每週跑不到50分鐘,就足以與更高強度、跑量的跑步擁有同等健康益處 ©Quora

當然,對於狂熱的跑者而言,這項研究不代表你該減少自己的跑量。Pedišić博士解釋:研究僅是發現沒有證據能證實「跑量高會帶來多點好處」,對於那些老是說自己沒時間運動的人而言,研究結果是令人振奮的(畢竟,一週只要跑50分鐘就可能減少27%早逝風險,聽起來相當划算);但絕不是禁止有固定跑步習慣、努力吃課表的跑者減少跑量。

要注意的是,這項研究主要針對跑步和健康益處之間的關聯性,而不是兩者之間的因果關係。跑步幫助降低過早死亡風險可能有很多種原因,包括降低高血壓、高膽固醇、肥胖、心血管疾病、糖尿病和和癌症的風險;此外,跑步還能改善心臟功能、有氧耐力、身體平衡和新陳代謝。

對於狂熱的跑者而言,研究結果不代表你該減少跑量 ©ACTIVE

對於「跑健康」的跑者族群,Pedišić博士建議從緩慢輕鬆跑開始,找到讓自己愉悅的配速穩穩地跑,隨著時間,再逐漸增加跑步的持續時間和速度,切勿免強。如果你已經是個進階跑者,那只要繼續保持,就能獲取源源不絕的健康益處了!

資料來源/Runner's World, BMJ

責任編輯/Dama

運動星球

百萬人見證!最適合憂鬱症患者的3種運動

2019-05-10

許多罹患憂鬱症的患者除了靠吃藥治療外,幾乎都認為沒有其他的方式根治!其實,還有一項更省錢更有效的方法,就是「運動」!根據美國學者分析了近百萬人的運動狀況,發現這3種運動最適合憂鬱症患者。

百萬人見證!最適合憂鬱症患者的3種運動 ©khaskhabar.com

根據美國醫學期刊《The Lancet》發布了一項有關的精神病學的大型研究結果,這個研究團隊是由英國牛津大學以及美國耶魯大學團隊合作的研究報告,他們分析了120萬人的運動狀況,在這裡面他們發現能紓壓憂鬱症的心理運動最熱門的3種為:「團隊運動」、「騎單車」、「娛樂運動」。娛樂運動(Recreational sports)雖然中文翻譯成娛樂運動,但其實也是一種團隊運動,與第一項的團隊運動項目相比,第三者指的是比較低強度且只是為了好玩,像是娛樂性質較高的籃球、足球活動(不需要計分的那種),然而在這前三名的運動裡面都有一項共同點就是:有氧運動

團隊運動、騎單車、娛樂運動都能有效抗憂鬱! ©srchouston.com

有氧運動抗憂鬱!

在過去的研究中,規律且適當的運動能增加腦內嗎啡的產生,對情緒方面有正面的影響!然而有氧運動的整體功效大於無氧運動再大於不運動。因為有氧運動可增加身體的含氧量,對於情緒控制的助益大,吸氣時讓腦部的細胞充滿能量,當頭腦清晰的同時,思考能力就能自然達到正向的效果。此外,美國德克薩斯大學西南醫學研究中心精神醫學部也曾做過一項大規模研究,他們發現憂鬱症患者除了服用抗憂鬱藥物外,若再搭配運動,就可以提升30%的藥物療效,同時也從中觀察到,約有40%的憂鬱症患者,可以透過運動改善憂鬱。

每週運動1小時,憂鬱症罹患機率減少50%

根據美國杜克大學的研究團隊發現,如果正常人每一個星期花上約60分鐘的時間運動,罹患憂鬱症的機率就會降低50%,換句話說,一個正常人每個星期只要增加1個小時的時間做有氧運動,像是騎單車、打拳擊,得到憂鬱症的可能性就會減少50%!此外,杜克大學的精神科主任醫師特別強調:「很多對心臟好的東西也是對抗憂鬱症有非常好的效果,而“運動”就是其中之一!」

騎單車降低50%罹患憂鬱症 ©thefitlist.com.au

運動有效改善憂鬱症的主要原因

以下是許多專家研究出運動能改善憂鬱症的主要原因:

1. 運動可以減少壓力荷爾蒙,幫助排解。

2. 運動可以幫助大腦分泌胺多芬,讓人覺得開心。

3. 運動可以提升腦部血清素的濃度與功能,幫助調節人體的興奮度。

4. 運動可以增加在大腦海馬迴的腦細胞數,增強腦部記憶。

5. 運動可以讓人身材變得較好,提高自信心,讓人有成就感。

運動有效改善憂鬱症的主要原因 ©mybariatriclife.org

雖然大多數的憂鬱症患者都會服用藥物改善,但是,儘管抗憂鬱藥是有效的治療工具,但不代表用藥就是治療憂鬱症的首選!除了用藥之外,也應搭配心理治療與運動治療才能讓身心會恢復到最正常的狀態下。

資料來源/THE LANCET PSYCHIATRY、HEHO健康網、HEALTH LINE

責任編輯/妞妞