運動星球

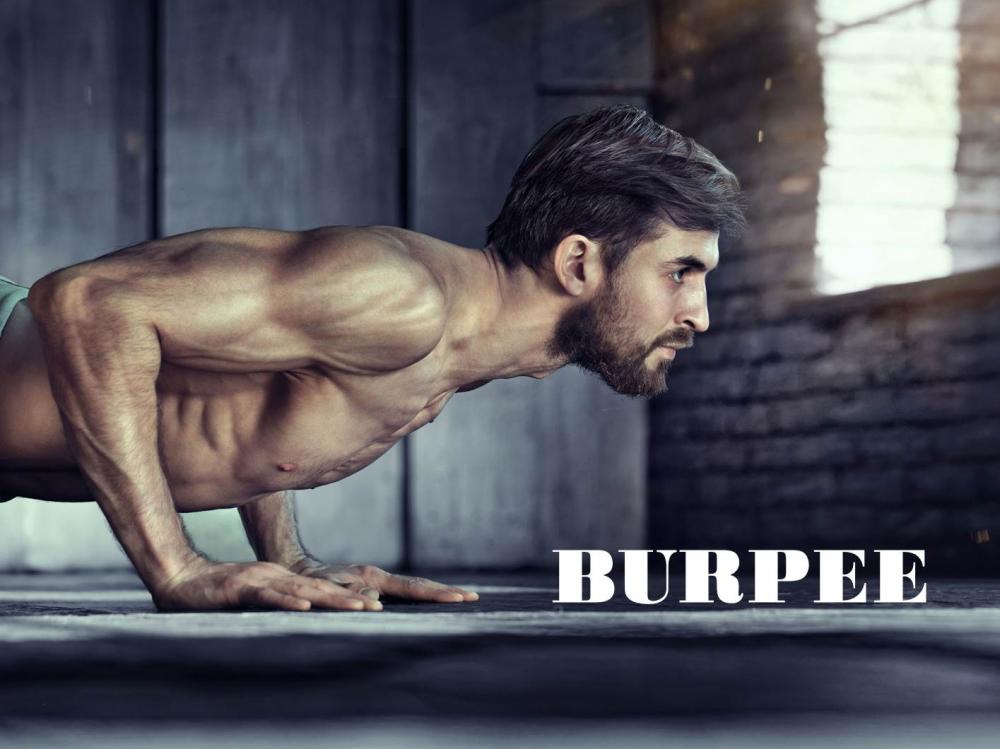

如何正確做波比跳? 一次搞懂Burpee好處、正確做法及變化式

2020-04-07

波比跳(Burpee)不僅是高效燃脂的必做動作,也是個相當有益的全身性高強度練習,能增加新陳代謝、訓練肌力,不只健身人,對跑者的跑步表現也相當有幫助!然而,波比跳如果沒跳好,不只無法獲得益處,更可能面臨受傷危險。以下紐約TS Fitness健身中心創始人Noam Tamir提出波比跳的完整資訊,讓你第一次學波比跳就上手!

如何正確做波比跳? 一次搞懂Burpee好處、正確做法及變化式

波比跳的好處

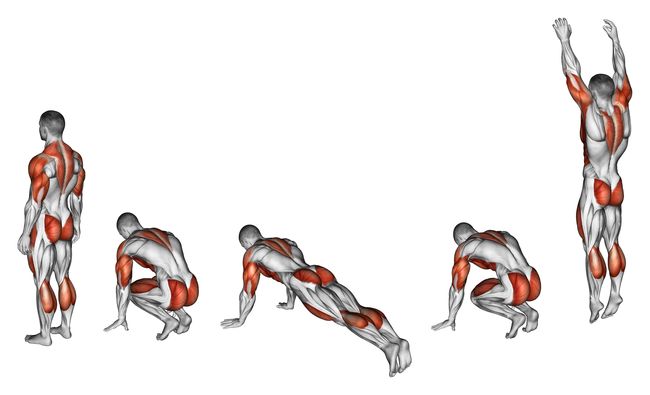

1. 波比跳可同時鍛練到手臂、胸部、股四頭肌、臀肌、大腿後側肌群和核心等全身上下接近70%的肌肉,對於忙碌的人來說非常有效率。

2. 波比跳是極具爆發力的跳躍運動,對跑上坡、衝終點線前的衝刺都非常有益。

3. 波比跳讓心率加速,進而增加流向肌肉和肺部的血流。

4. 2016年發表於《PLOS One》期刊的研究發現,每週進行30分鐘像波比跳這類HIIT訓練,可改善整體健康狀況與肌肉功能,此效果相當於每週做150分鐘中強度訓練。

5. 常規地做波比跳可幫助減低腰圍;同時,2019一項研究發現波比跳這類HIIT訓練,比起耐力訓練或力量訓練更能有效燃燒存在腹部的內臟脂肪。

6. 2015年發表於《美國醫學會雜誌》的研究發現,進行如波比跳這類劇烈運動,可降低13%早逝風險。

波比跳可同時鍛練全身接近70%的肌肉

波比跳的正確做法

1. 起始時,雙腳與肩同寬自然站立。

2. 髖關節屈曲同時保持脊柱挺直,彎曲膝蓋盡可能深蹲。

3. 蹲下後雙手撐在地面,與肩同寬。

4. 雙腳像後用力蹬至高平板式姿勢,並收緊核心,完成一個伏地挺身的動作。

5. 雙腳跳回深蹲時姿勢。

6. 收小腹,運用大腿肌肉使身體向上跳起來,並回到站姿著地。

Tamir建議每次做波比跳最多持續1分鐘,否則姿勢很可能會偏離正確動作,不過,多數人不到30秒就受不了。

常見錯誤

1. 當你已感到疲倦,例如在訓練中末期,此時做波比跳很可能打亂姿勢,使肩膀承受的衝擊與壓力更大。

2. 做波比跳時無法保持核心用力,導致身體「軟掉」,容易傷到下背部。這種情況最常見於伏地挺身動作時。

3. 著地時,如果你用的是腳趾而非腳掌,膝蓋會承受很大的壓力,且完全沒有運用到臀肌力量。

一開始練波比跳可先練習棒式、深蹲、負向進行的伏地挺身、啞鈴深蹲等動作

如何融合波比跳與你的訓練

初學時期

Tamir建議在進行動態熱身之後可做8-10次波比跳。但如果你無法正確地做波比跳動作,先運用以下技巧鍛鍊波比跳所需的力量、靈活性和身體控制能力。

.先練習棒式、深蹲、負向進行的伏地挺身、啞鈴深蹲。

.借助增強式訓練提升跳躍時的爆發力。

.以一次用一隻腳跳進跳出,取代同時用兩隻腳跳進跳出。

.專注於每一次執行的質量,而不是你跳了幾下。

進階時期

當你已對波比跳熟能生巧,並想提高訓練強度,Tamir建議以下變化式:

.深蹲及伏地挺身動作時,雙手持啞鈴。

.跳躍動作時,前方放一個圓錐體或槓鈴。

.跳躍動作時,身側放一個圓錐體或槓鈴。

.單腿做波比跳。

資料來源/Bicycling

責任編輯/Dama

運動星球

冬季訓練也有失溫的危險!你最該擁有UNDER ARMOUR SWACKET訓練外套

2022-12-08

運動愛好者在冬季戶外訓練會特別加強暖身動作,但訓練尾端降低運動強度時容易忽略保暖的重要性,僅穿著短袖或背心的人容易因失溫而產生發抖、呼吸減緩或昏倒的症狀。當訓練過程大量流汗,浸濕的衣物會吸收身體熱能,若是衣服無法快速排汗,將加速人體失溫的機會。要避免訓練失溫危險,你就需要一件既保暖又透氣的訓練外套!

冬季訓練外套具備高度透氣的UA STORM防潑水科技,以及輕量保暖的機能特性。

專業運動品牌UNDER ARMOUR注重戶外訓練者需求,推出「UA SWACKET」冬季訓練外套系列,具備高度透氣的UA STORM防潑水科技,以及輕量保暖的機能特性,保護訓練者不受風雨侵襲,在戶外訓練依舊溫暖舒適!

冬季訓練外套系列輕量且舒適,柔軟內刷毛提升衣物保暖效果。

兼具輕量保暖與防潑水科技

依據冬季運動要領,掌握運動服飾裝備的穿脫時機能有效避免失溫危機。UA SWACKET冬季訓練外套系列輕量且舒適,柔軟內刷毛提升衣物保暖效果,且不會增加額外重量,並運用彈性拉伸布料,助你訓練移動不受限;同時搭載UA STORM防潑水科技,有效防止雨水滲透,並給予絕佳透氣性;UA SWACKET在細節上設計許多巧思,彈性可調節的連帽設計,以及便於收納的安全拉鍊口袋,既舒適又實用!幫助戶外訓練愛好者全面性對抗凜冬氣候,在嚴苛環境下依然保持最佳狀態持續挑戰、不斷突破!

細節設計彈性可調節連帽設計,以及便於收納的安全拉鍊口袋,舒適實用。

Mission Swacket 外套(灰)NT$4,680

RUSH Swacket 連帽外套(黑)NT$5,480

Swacket 連帽外套(淡灰)NT$5,480

資料提供/星裕國際

責任編輯/David

運動星球

12星座最適合的自主練習健身器材

2016-06-29

炎熱的夏天,只見身上的衣服是一件比一件單薄,在這樣炎熱的天氣裡,當然是越涼快越好。

但上述的情況僅供正妹或型男參考,然而看著自己身上的肥肉就如熱情的太陽般日漸強烈,是否該重新檢視一下自己平時的運動和飲食習慣呢?但是要養成良好的習慣,如果沒有用對方法,或是該注意的事項,可能會造成反效果唷!

若從性格講起,最簡單的方式應當就是參考星座,雖然12星座不見得只有12種人,但是多少有相似和參考的價值,所以針對12星座,我們就來看看想要減肥,你,該注意什麼?

12星座在家可自主訓練的健身器材

行動派牡羊座:划船機

行動派的牡羊座,心情一到點便會開心地大吃大喝,經常忘了節制這件事,所以前面再怎麼累積,後面也很容易功虧一簣。划船機 (點連結看更多),它是一種藉由有氧運動,可以快速瘦身到背、手、腰、大腿,即使大吃大喝後,也不至於罪惡感太重。不過終歸一句,正常的控制才是最重要的,千萬別因為太開心而壞了自己的身體。

固執型金牛:登山踏步機、啞鈴

固執、守財奴是大家對於金牛座的刻板印象。但相對來說,他們對於自我要求也相當謹慎。但就是因為這固執的個性,造成他們總是一板一眼去完成某些任務,假設想要開始健身,則認定只要單純做一種自然而然會有效果。如果平時用的是登山踏步機來做訓練,那麼可建議穿上負重背心,增加重量,讓上半身也能同時做到訓練。平衡身體,也要平衡心靈,金牛寶寶們,也千萬別太壓抑自己了。

好奇雙子寶寶:跳繩

鬼靈精怪的的雙子寶寶,對於任何事都有著強烈好奇心以及奇特的想法。所以每件事情他們都會想要去嘗試一下。如果說真的要推薦一種適合她的健身器材,倒不如說每一種健身器材都適合都會想嘗試,看上去,對於雙子座來說一點也沒有這方面的困擾。但若要吸引雙子的注意,首先不能太顯眼,讓他覺得妳很好掌握,越是不經意,反倒越能吸引雙子的注意,所以跳繩 (點連結看更多)這個小而輕巧,隨時能被收起的小玩意兒反而能成為他們所寵愛的對象。

愛吃鬼巨蟹:飛輪、沙袋

做為12星座中最愛吃的星座,減重也相當痛苦。所以時時刻刻都不能忘記運動。光是單一健身器材是不夠的,必須加入有氧運動,才能平衡吃的分量。所以飛輪車 (點連結看更多)加上沙袋訓練是最適合巨蟹寶寶的菜單,在騎乘的過程中,除了能增加阻力外,有效快速燃脂後,再加入沙袋多變化的肌力訓練,唯有配合這樣的菜單,才不容易發胖喔!

激動派獅子:每一種都適合

身為三分鐘熱度之冠的獅子王,其實若他真的愛上,便是12星座裡最不容易動搖的孩子。所以與其說是哪一種最適合,倒不如讓他每一種都試試,自己決定要選擇哪一種器材,就算只有三分鐘熱度,但在這三分鐘裡面,獅子寶寶也都會很認真地去體驗、研究,過程中對他們來說其實也能達到某種程度上的效果。所以不必太限制獅子座該做些什麼,多鼓勵他們嘗試就對了。

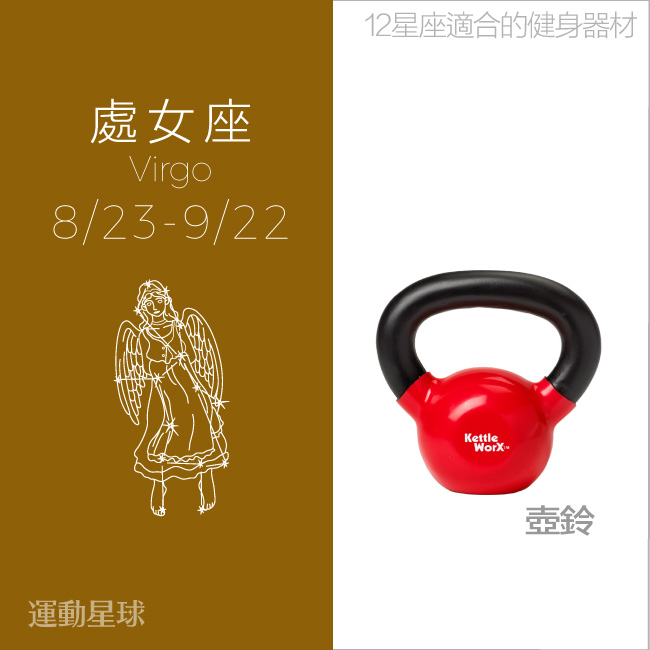

魔鬼藏在處女裡:壺鈴

如果你要說最龜毛的星座,處女座總是大家不約而同,脫口而出的答案。但是魔鬼藏在細節裡,他們龜毛有龜毛的道理,例如:瑜珈墊的顏色配不配合我家的裝潢、這台跑步機的造型是否專業…等,一般人不會注意到的小細節,處女座全包了!所以在跟處女寶寶們推薦健身器材之前,一定要先將這個項目的確切完整資訊整理過後,再給他們做選擇,否則你永遠得到的就只有龜毛這兩個字做結論唷!然而好還要更好,即便挑選過後,處女寶寶們還會希望好到極致,所以壺鈴 (點連結看更多)這個擁有不同公斤數,加入不同的變化動作,不僅可以增加肌肉量,更可以加速脂肪的燃燒是最適合他們的器材。練習一陣子之後,當他們想要達到更極緻的效果時,就可以選擇重量更重或是雙壺鈴來增強效果。

最佳魅力天秤座:TRX、彈跳床

以帥哥美女聞名的星座,怎麼可以不重視自己的身材呢?而且必須由內而外,一應具全。所以他們所適合的健身器材,也絕對不只一種就能解決了事,最起碼要有2種以上的搭配,才能符合他們對於美的要求。TRX懸吊訓練 (點連結看更多)是一種藉由繩子做不同的肌力訓練來達到身體的平衡、協調以及增強核心的力量,長期訓練可以達到雕塑身形的效果,在搭配上可以盡情發揮自己活力的彈跳床,對於天秤寶寶來說是在合適不過的了。

享瘦生活天蠍座:塑體健身機

天蠍座則熱愛過癮,只要是自己喜歡吃的、玩的,無論分量多寡,通通吃下肚也OK,想玩那陣子就會盡情地玩。所以不論吃喝玩樂都容易有過頭的情形,好比恣意吃喝過頭所以肥胖,或工作過頭在徹底放鬆過分操勞身體,一陣子大吃,一陣子減肥更是常有的事,對身體健康形成挑戰。塑體健身機是一個六合一全能的健身器材,從上半身至腹部至下半身,沒有一個地方是可以逃過塑體健身機的魔掌,當然,除了使用器材來瘦身之外,飲食的控制還是非常重要的,所以天蠍寶寶們,有時還別忘了稍微控制一下,對自己的身體各方面會更好唷!

自由大方射手座:藥球

美麗、帥氣的射手,本身就很注重自己的樣貌,所以關於運動或減肥這個部分,對射手來說更是稀鬆平常之事,比起單一項目的運動,射手寶寶更喜愛自然的方式,只有能夠定期、維持又可發洩體力,保持體態健美的運動,對他們來說簡直是一舉數得。能融入更種健身運動,讓你越練越HIGH的藥球,它們能發展出數十種招式,除了加強核心肌群,也能同時增進肌耐力、爆發力、協調性或基礎體能,是最適合射手的健身器材,只要他們願意自律,就能嚴格遵守,自然就是大美人、大帥哥一個。

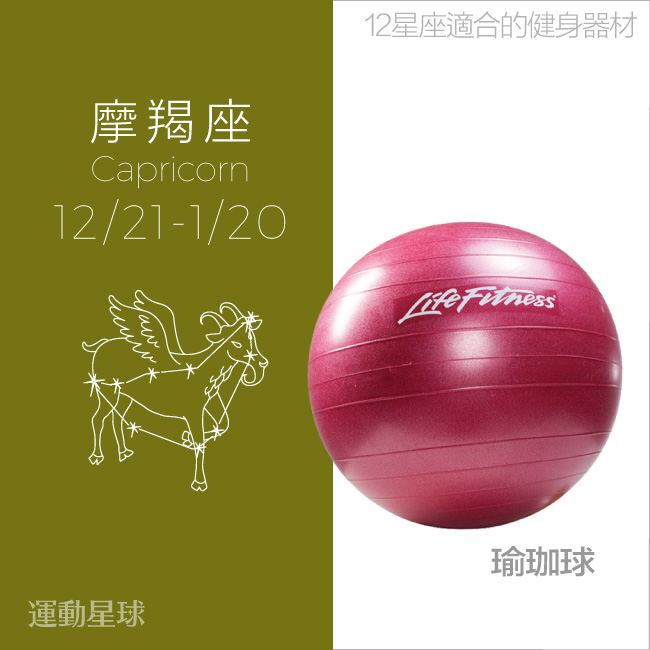

吃苦耐勞摩羯座:瑜珈球

本身吃苦耐勞型的魔羯座,是12星座中最會忍耐的星座,他們甚至會用一生的堅持,去與命運搏鬥,所以運動對他們來說,便是最好放鬆心靈的方式。瑜珈講求的是陰陽調和,透過呼吸引導我們移動,著重肌肉的鍛鍊,長時間停留伸展,帶你走向內心更深層的部分,所以當你身心平衡時,身體會達到一個很好的狀態。所以瑜珈球 (點連結看更多)是魔羯寶寶們最需要的健身器材,也適合喜歡宅在家、低調的他們,配合影片或網站教學,自我鍛鍊,找到最好的出口。

無厘頭水瓶寶寶:沙袋

看似無厘頭的水瓶座,其實他們的內心很在乎品質,更喜歡過著有自己哲學的日子,獨樹一幟。沙袋最大特色是在於它的組成屬於軟質,,讓我們在訓練時不用擔心重摔的問題,且操作的方式多為抱、提、背,方便性及難度其實都不高,整體來說相當好操作。加上沙袋 (點連結看更多)多半都是以高質量的材質拼接組合而成,舒適性高,且能擁有許多不同動作的變化,非常適合水瓶寶寶們創造出屬於自己一套的生活哲學。

浪漫派雙魚座:彈力帶

娃娃臉、大眼睛、削肩、纖腰是雙魚座最大的特色,他們的外型已經很吃香,若再加上刻意的鍛鍊、節食、保養,即使上了年紀,也會是美魔女。所以為了漂亮,努力運動,鍛鍊自己是雙魚們最不吝的事。彈力帶是一個可以鍛練到全身的胸、肩、腰、背、腿…等各部位的肌肉,可以達到非常好的訓練效果,而且他只要小小的一條,相當好攜帶,也適合雙魚座優雅的性格,即使出國旅遊,也不佔行李箱的空間,帶著它到浪漫的米開朗基羅廣場,想像與米開朗基羅萊著雙人彈力帶,更是雙魚寶寶們夢想呢!

參考資料:《十二星座人性攻略》,訊息工作室出版 (2014)