運動星球

維生素D能平衡免疫系統、預防感冒與流感

2020-04-08

維生素D(也稱維他命D)是近年備受關注的微量營養素之一,最常見的攝取方式是在沒擦防曬用品下曬太陽。它不只對骨骼健康有益,也跟許多免疫性疾病有關,少了它,健康恐怕產生危機!研究發現,維生素D含量低與經常感冒和流感相關,而它能幫助我們的免疫系統在感冒和流感季節中保持平衡、減少感染風險。

維生素D能平衡免疫系統、預防感冒與流感 ©Fezbot2000 on Unsplash

維生素D與免疫病、感冒與流感的關係

維生素D缺乏雖然不是免疫性疾病的根本原因,但會使這類疾病狀況惡化。主因免疫系統中的白血球細胞表面,都有維生素D受體和活化酵素,而維生素D在保持免疫系統上的作用非常複雜,因為免疫力不是「越高越好」,而是像體操選手走平衡木一般,必須「維持平衡」。

自從美國國立衛生研究院(NIH)警告,維生素含量低與經常得感冒、流感有關,許多維生素D與感染相關的研究應運而生。2017年一項前瞻性臨床試驗的大量分析報告顯示,服用維生素D可將發生呼吸道感染的機率降低約42%;研究進一步建議,固定每天或每週服用一次,比每個月一次服用大量劑量來的有效,而最常用的每日劑量為3300-4000IU。

有一理論認為,冬季通常是感冒和流感的流行高峰期,原因是此時我們攝取的維生素D往往偏低。

維生素D過低或過高

維生素D多高或過低都不好!許多研究已發現,維生素D缺乏與高血壓、心肌梗塞、中風等心血管疾病有強烈關聯,也和類風濕關節炎、全身性硬化病、全身性紅斑狼瘡、第一型糖尿病等自體免疫疾病相關;血清中維生素D的濃度也被發現與大腸癌及乳癌的發病率呈負相關。此外,維生素D可抑制腎臟纖維化、發炎與降低蛋白尿的產生;另有研究發現,75 nmol/L以上的人具有較強的免疫功能,且呼吸道感染的可能較低。

相反地,一些研究發現如果血液中維生素D水平過高,可能對健康產生負面影響;如果維生素D高到中毒,症狀包括異常口渴,眼睛發炎,皮膚瘙癢、厭食、嗜睡、嘔吐、腹瀉、尿頻,以及鈣於血管壁、肝臟、肺部、腎臟、胃中異常沉澱,關節疼痛和瀰漫性骨質脫礦化。

我的維生素D夠不夠?

根據2005-2008年國民營養健康狀況變遷調查,研究19歲以上國人血清 25(OH)D的濃度,結果發現全國平均為18.1 ng/mL ,有66%以上國人處於缺乏(33 ng/mL);進一步,依照參與者抽血日期分四季,發現夏季的濃度最高、春季最低。總體而言,國人維生素D缺乏的比率偏高。

要特別注意的是,年長者、很少曬太陽的人、皮膚黑的人、妊娠期和哺乳期女性,以及喝母乳的嬰兒較容易缺乏。

年長者是較易缺乏維生素D的族群

該如何攝取維生素D?

既然維生素D對健康有這麼廣泛的影響,那平常我們該怎麼獲取?需要多少?

曬太陽:這是最常見且效果好的獲取方式,光是曬太陽就能使身體合成足夠的維生素D。建議在早上10點到下午3點間,在不擦防曬用品情況下,讓臉、手臂、腿等曬約15分鐘,每週3-4次。

食物攝取:鮭魚、鮪魚、旗魚、秋刀魚等魚類,以及黑木耳、香菇、牛奶、優格、蛋、乳酪、動物內臟。要提醒的是,腸道對維生素D的吸收率沒有很好,單靠食物補充不一定足夠。

維生素D補充劑:無法透過曬太陽合成維生素D(例如冬季)、食物補充也不足時,再考慮選擇補充劑攝取。維生素D補充的嬰幼兒建議量為400 IU;成人的建議量50歲以下是400-1000 IU,50歲以上是1000-2000 IU。依據目前建議,每天的預防保健補充量不超過2000IU(治療劑量除外)。

資料來源/Pharmacy Times、《內科學誌》 2014:25:7-14維生素D的最新進展、Runner’s World、MedPartner、維基百科

責任編輯/Dama

運動星球

擔心生理期發胖?簡單兩招讓妳在經期時還能減重瘦身!

2019-09-23

瘦身減重一直是女人們一輩子的課題,但每到生理期來潮時,就會莫名食慾大增以及想吃甜食,讓之前減重的成果在一瞬間直接消失。然而正在減重的妳也有這樣的煩惱嗎?就讓專家來幫忙大家瞭解什麼是「生理期肥胖」,以及形成的原因和預防方法,讓我們一起遠離的生理期的肥胖輪迴。

擔心生理期發胖?簡單兩招讓妳在經期時還能減重瘦身!

為何在會生理期時會肥胖?

相信許多女性生理期前一旦發現身體開始變臃腫,就會開始懷疑是不是自己吃太多,但其實生理前變胖大多是因為水腫。女性生理期前,因為身體的黃體素會上升、雌激素會下降,導致你的身體的代謝能力變慢,相對的水腫的狀況會更明顯。這個時期體內會囤積約2000毫升的水分,因此體重增加1~3公斤都是很正常的。經前症候群導致生理期肥胖高達7成,女性在生理期前會出現一系列身心不適的症狀,像是水腫肥胖、腰酸背痛、乳房脹痛、容易疲倦、食慾大增、緊張易怒等,都統稱為經前症候群(PMS)。經前症候群的形成原因錯綜複雜,主要和體內神經傳導物質對黃體激素和雌激素分泌起伏敏感有關,因此對症治療有一定難度。若經前症候群的症狀過於嚴重,建議可以諮詢裝業醫生或是服用保健食品來調整荷爾蒙的平衡,並有效改善經前症候群。然而生理前本來就是容易發胖、容易疲倦的時期,因此,在生理期來潮,要規劃較清淡、健康的飲食,這樣不僅能降低不適,還可以預防體重上升。

「豆漿減重法」助生理期時不發胖

「經前7日豆漿減重法」是由日本網友selion所提出,原先她在知名社群搜尋網站「NAVERまとめ」發表,隨後獲得驚人的700萬點閱次數,並在日本網友間享有超高人氣。在2017年10月更受邀出版成《生理前7日間、豆乳を飲むとやせる理由》(經前7天喝豆漿會瘦的理由)一書。 selion表示,女性的身體在排卵期過後,身體的黃體激素分泌會逐漸增加,開始為懷孕做準備,因此,月經來臨前,女性們食慾會大增、代謝低落,以及脂肪容易囤積,此時會造成老廢物質及水分滯留讓體重上升,再加上情緒變得不穩定時容易暴飲暴食。所以,如果想要減重的女性們,不適合進行傳統的飲食限制來減重,需要透過能平衡賀爾蒙的飲食方式才行,就是飲用豆漿。

執行「經前7日豆漿減重法」的方式非常簡單,只要再經前約7~10天,每日喝200毫升的豆漿即可,建議選擇無糖的豆漿,才不會導致吸收太多糖分,同時也比較營養。然而在飯前飲用更可以幫助增加飽足感,因為豆漿屬於低GI食物,所以也不用害怕喝了會讓血糖忽然飆升。如果在睡前飲用,除了能改善睡眠品質外,也能夠降低皮質醇的濃度來幫助消脂肪。

經前7日豆漿減重法 ©diet.vajiran.com

運動能預防生理期肥胖

生理期前兩週開始,身體就會開始逐漸水腫、增胖,在這期間可以透過緩和的運動改善。但是,如果要運動,需要注意以下幾點:

生理時間運動:生理期間依然可以勤奮運動、健身,但若是生理期前會有身體不適症狀的人,千萬不可嘗試太激烈的運動,可以從最輕鬆的快走、瑜伽開始。

注意血液循環:當生理期來臨時,血液循環會變得不佳,此時容易水腫的時期,建議多做伸展運動和按摩。

體內水分增加:生理期間體內水分增加,同時也會讓身體容易畏寒,建議泡熱水澡有助於減緩生理痛。

此外,以下三種瑜伽能針對生理期來臨時,改善水腫以及舒緩不適:

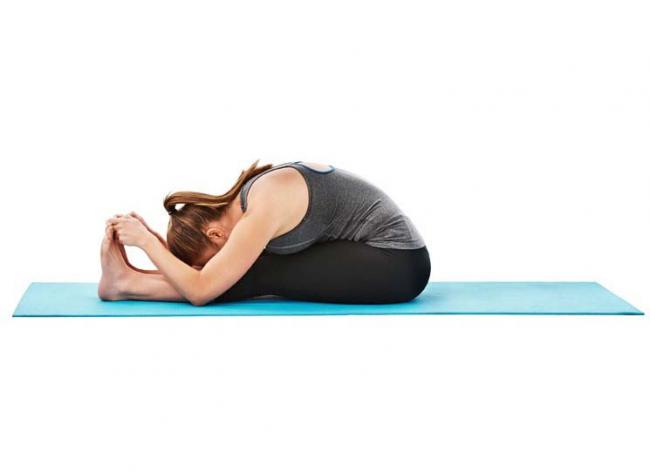

坐姿前彎式 Seated Forward Bend

經期來潮時,許多女性雙腿特別容易腫脹,透過坐姿前彎式能伸展雙腿排出多餘水分,以及美化腿部。

步驟1:坐在瑜伽墊上,雙腳打直。

步驟2:吸氣將上半身往前傾,雙手握住腳底板。(如果柔軟度不夠,可將膝蓋微微彎曲)

步驟3:停留3~5個呼吸後,回到初始位置。

坐姿前彎式 Seated Forward Bend ©gaia.com

嬰兒式 Child’s Pose

許多女性在月經來潮時,會有經痛的現象,有些可能是因為飲食不當,有些可能是因為子宮後傾等,這些原因都會造成。透過兒式能舒緩月經來前跟來時肚子的悶痛感。

步驟1:雙膝微微張開,跪在瑜伽墊上做準備。

步驟2:雙手向前伸展,上身貼近大腿,額頭碰觸瑜伽墊,伸展髖部、背部和肩膀。

步驟3:停留3~5個呼吸。

嬰兒式 Child’s Pose ©gaia.com

鴿式 Pigeon pose

許多女性都有月經不規則的困擾,同時會打亂賀爾蒙,因此可能會有暴飲暴食現象。鴿式除了能減緩經期來潮時骨盆、髖關節的緊繃外,還能改善經期不規律、增進卵巢功能以及平衡賀爾蒙。

步驟1:雙膝微微張開,跪在瑜伽墊上做準備。

步驟2:雙手向前伸展,上身貼近大腿,額頭碰觸瑜伽墊,伸展髖部、背部和肩膀。

步驟3:停留3~5個呼吸。

鴿式 Pigeon pose ©yogajournal.com

資料來源/日本健康最前線、YOGA JOURNAL

責任編輯/妞妞

運動星球

下背痛、彎不下腰?用滾筒躺著緩解的10分鐘密技

2018-05-31

古人「不為五斗米折腰」是因為清高、有骨氣;然而現代人不折腰的原因,更多是下背部(腰部)痛到彎不下來,無論站、坐、躺都難安。如果你曾下背部疼痛僵硬,總覺得有什麼「卡住了」,那麼你可能需要「釋放」下背部壓力。但為何釋放?怎麼釋放?試試看美國治療師推廣的MELT零疼痛自療法,趁睡前1小時,用滾輪花10分鐘幫自己釋放壓力、換來一夜好眠!

下背痛、彎不下腰?用滾筒躺著緩解的10分鐘密技

釋放壓力之前,了解為什麼要這麼做

做下背部「釋放」動作之前,你可能納悶下背痛為什麼要用釋放壓力來解決?我們可從身體「空隙」說起。頸部、腹部或下背等的「空隙」部位,就像關節作用一樣,讓你可以自在彎曲、轉動、移動;反之,假設下背部空隙變窄,你將根本沒辦法彎下腰。因為一旦喪失空隙,脊椎骨間距離會愈來愈近,而脊椎受到壓迫,椎間盤、從脊柱發出的神經也開始受壓迫;當神經受壓迫和刺激,你將感到疼痛。這一連串的惡性循環,將循著「壓迫→疼痛→發炎→關節磨損」的途徑不斷輪迴。

回溯根源,先避免壓迫,才能避免接下來的惡性循環,並間接避免下背部、頸部等「主要的身體空隙部位」,影響蔓延到肩膀、膝蓋等「次要的身體空隙部位」。下文我們用美國專業治療師所推廣的MELT零疼痛自療法,教你運用滾輪花10分鐘幫自己減輕腰痛。(頸部疼痛舒緩請見《硬頸族注意! 10分鐘用滾筒告別頸部疼痛、轉脖困難》)

下背釋放的連續動作

1 休息檢測

2 薦髂關節剪切施壓

3 骨盆收縮和傾斜的挑戰動作

4 下背減壓

5 休息重新檢測

1 休息檢測

2 薦髂關節剪切施壓

3 骨盆收縮和傾斜的挑戰動作

4 下背減壓

5 休息重新檢測

休息檢測

1 躺在地上,手和腳伸直張開、放鬆,掌心朝上。做一個深層集中的呼吸,讓身體輕鬆與地板接觸。

2 記住身體的感覺:上背貼壓在地板上重量最重的部位是否在肩胛帶?中段的後背是否呈拱形、未接觸地板?尾骨是否比較重壓地板,而不是兩側臀瓣?或者感覺一腳或雙腳的大腿後側沒碰觸到地板?一旦有上述感覺,代表你已經辨識到身體「卡住的壓力」。

3 閉上眼睛,利用「身體意識」留意當下的感受。

4 特別留意下背的彎曲處。你覺得彎曲弧度的最高點落在哪一個位置呢?它比較像是位在肚臍上方,還是下方呢?你底部的肋骨是碰觸地板,還是離地呢?下背到肩胛骨之間是不是有一個很大的彎曲弧度,或者完全沒有弧度呢?

5 記住現在的感覺,等一下釋放下背後可以做前後對比。

薦髂關節剪切施壓

1 緊縮核心肌群,提高臀部,讓骨盆在滾筒上。

2 雙膝往胸部帶時,滾筒不能滑掉,或者位置不能正好在下背處。

Tips 要讓骨盆就正確的姿勢位置,如果對你來說有困難,頭和上背底下可以墊一條折疊的毛巾或瑜伽墊。

3 膝蓋完全彎曲,雙腳的大腿內側處相併攏,小腿和腳掌也放鬆。核心肌群要維持緊縮,肋骨放鬆並貼壓地板。

©Brian Leighton

4 慢慢將雙膝帶離胸部,讓膝蓋的位置對準天花板,不過在大腿快和滾筒完全垂直之前要停下來。這會有助於下背的放鬆。

5 維持一定力道的施壓,慢慢將雙腳膝蓋在一點鐘和十一點鐘方向之間輕輕朝右和朝左擺動,探測薦髂關節的兩側。

Tips 膝蓋擺動的幅度不要離任一對側太遠。你的目標是將重量放在背面骨盆、薦骨的位置,而不是在臀部。移動時,試著不要拱起背或動到肋骨。透過持續收縮核心肌群的方式,你就可以將焦點集中在移動骨盆,而不是肋骨。

©Brian Leighton

6 在雙膝移動到右邊時暫停,然後雙膝以順時針和逆時針方向畫小圈的方式做右邊薦髂關節的「剪切施壓」。兩個方向各重複2-3次。

7 接著,依照腳傾斜向哪一側,該側的腿就嘗試畫圈,圈圈要畫得稍微大一點,不過畫圈的動作要放慢。你也可以試著讓膝蓋以行進動作的方式往前和往後,慢慢重複動作2-3次。

8 雙腿保持朝右側傾斜,暫停一會兒,持續在滾筒上的施壓,然後做2個深層集中的呼吸。

9 雙膝回正,然後換到左邊,重複動作。

骨盆收縮和傾斜的挑戰動作

1 骨盆在滾筒上,讓掌心貼在大腿正面、靠近膝蓋的部位上。手輕輕將雙膝推離胸部,直到手臂打直。雙腳大腿要稍微與滾筒側呈斜角。確定一下雙腿是否放鬆,而且雙膝要完全彎曲。

2 做一個深層集中的呼吸,主動讓肩胛骨下的肋骨部位往地板的方向貼陷。肩膀保持放鬆。

©Brian Leighton

3 吸氣,然後在呼氣過程中,大腿輕輕朝兩手施壓,這個動作的感覺很像你試著要將雙膝帶向胸部,但手臂會阻抗這股壓力。可是不能彎曲手肘或聳肩。感覺一下腹部深層那股微微的緊實集中。如果覺得大腿正面有乏力感,代表施壓力道太大了。

4 核心肌群維持緊縮,這樣肋骨的中段部位就會重壓在地板上。

5 吸一口氣,然後在呼氣過程中,試著朝滾筒側的方向收縮骨盆,這時從大腿對兩手的施壓力道要持續一致,而且手臂要打直。這個動作會將恥骨帶往肚臍方向。骨盆收縮時,雙膝應該會往天花板微微提高,這時雙臂也會阻抗雙膝要往胸部方向移動。

6 吸氣的同時,持續大腿對雙手的施壓,接著呼氣,慢慢傾斜骨盆,這樣背面的骨盆(薦骨)現在會貼壓在滾筒上。肋骨一定要維持穩定不動,但是骨盆傾斜時,下背會稍微提起,非常接近骨盆。留意當你傾斜骨盆時,肋骨是否提高離地了?或者大腿對雙手的施壓是否消失了?在骨盆收縮和傾斜過程中,最重要的就是維持大腿對雙手的持續施壓。

©Brian Leighton

7 持續一定的施壓,重複收縮和傾斜骨盆4-5次,動作要慢。動作一旦做得正確,其實動起來的幅度是非常小的。傾斜的動作千萬不能太誇張。

Tips 嘗試這個動作頭幾次,要以腳掌踩地的方式練習骨盆收縮和傾斜。別忘了,肋骨一定要保持平穩不動。

©Brian Leighton

下背減壓

1 你的骨盆背側重壓在滾筒上,維持骨盆傾斜的姿勢。吸氣,然後在呼氣的過程中,溫和地增加大腿對雙手的施壓,並讓背部的肋骨更貼地板,這時骨盆在滾筒上依然是傾斜的。

2 維持三個施壓點――大腿對雙手、背部中段部位對地板、背面的骨盆往下貼壓滾筒,留意它們製造出的腹部緊實集中程度。

3 利用聲音(噓、唏或哈)找到你的核心肌力,而且在持續三個點的施壓時,感受腹部內縮的感覺。

4 吸氣,然後稍微鬆掉三個點的施壓,但姿勢不變。當你呼氣時,不發出聲音,重新再著力於這三個施壓點――膝蓋對雙手、肋骨中段部位對地板、骨盆對滾筒。這個部分的技術,從頭到尾不會有看得見的大動作。重複此動作1-2次。

Tips 如果大腿正面或臀部有乏力感,代表你做得太過頭了。膝蓋稍微往頭部的方向帶,再試試這個連續動作。

5 離開滾筒,腿伸長,仰躺在地板上。

©Brian Leighton

休息重新檢測

1 躺在地上,手和腳伸直張開、放鬆,掌心朝上。呼吸,讓身體輕鬆與地板接觸。閉上眼睛,花一點時間重新檢測。

2 回想四個常見的失衡。你有改變嗎?肋骨感覺比較貼壓地板?下背曲線的部位是否比較放鬆,而且較靠近骨盆?骨盆部位比較貼壓地板的是兩側臀瓣,而不是尾骨?大腿的後側已經貼壓地板了?

3 特別留意下背的彎曲處。彎曲弧度的最高點感覺似乎落在下方了?底部的肋骨碰觸地板了?下背彎曲的弧度感覺似乎很明顯,而且比較靠近骨盆了?

4 只要感覺到以上任何改變,代表你已經成功為下背減壓了。

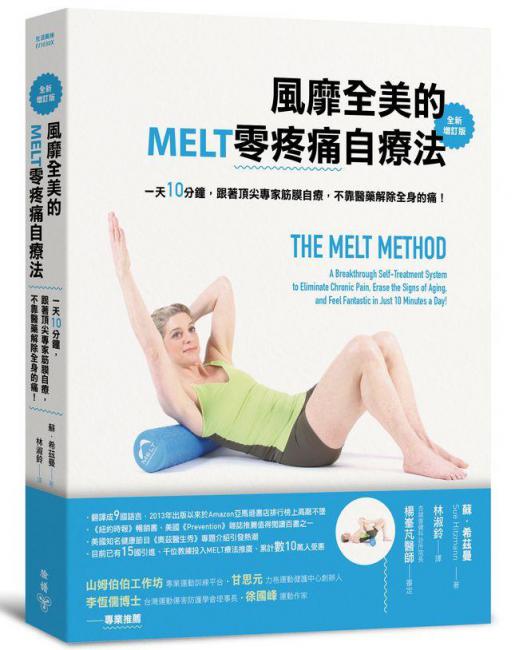

書籍資訊

◎ 圖文摘自臉譜出版,蘇.希茲曼著作《風靡全美的MELT零疼痛自療法(全新增訂版):一天10分鐘,跟著頂尖專家筋膜自療,不靠醫藥解除全身的痛!》一書。

本書特色

根據專業筋膜學與神經學所開發的MELT療法,整合拉筋拍打、按摩整骨的效果,為慢性疼痛常發生部位─肩、頸、腰、背等筋膜補水,每天10分鐘、用軟球+滾筒,輕鬆告別惱人的身體疼痛!

你常有「不舒服」、「緊繃」或「不對勁」的感覺嗎?努力運動、醫療、按摩和復健,往往治標不治本,只能暫時緩解,無法根除疼痛的肇因,你可能早在身體裡積累了「卡住的壓力」而不自知:

.難入睡或淺眠

.消化不良

.中午就開始疲憊不堪

.水腫或體重增加

.明顯老化跡象

.蜂窩組織問題

◎ 惱人的慢性疼痛,健身專家也深受其害

十幾年前,作者蘇.希茲曼是國際級健身示範教練和講師,事業處在最顛峰。在健康的外表下,其實她的腳飽受疼痛折磨──在吃足苦頭中她體會到:運動和肌力並非健康與身體零疼痛的根本,她迷上正崛起的結締組織(筋膜)科學,後來領悟到每天痠痛、僵硬與緊繃引發的疼痛、體重增加、睡眠問題和其他看似不相干的毛病,元凶全都是結締組織脫水。

◎ 原來疼痛是筋膜水分不足引起的!

遍布全身的結締組織又稱作「筋膜」,由滿布在細胞液中的膠原蛋白、彈力蛋白和其他纖維所組成,它是連續流動的,連結人體所有其他系統,但是當水分一流失,就會變得僵硬不靈活,甚至進一步造成久治不癒的疼痛。對於這種疼痛,運動、按摩和復健只能暫時緩解。

◎ 擺脫慢性疼痛,從筋膜補水做起!

希茲曼透過個人探索和實際手療按摩的經驗,開發了MELT療法:以滾筒與自身的重量相互配合,針對易慢性疼痛的部位執行擺動、施壓(按摩)、或讓身體部位於滾筒上滑動或刷掃,並強調集中呼吸與攝取水分──讓水分再度回到脫水的組織,釋放長期緊繃、啟動自我療癒機制。現在,你也可以來當見證者,用MELT療法重建零疼痛的活力人生!

◎ 除一般重複性運動與姿勢造成的慢性疼痛外,本書提供MELT自我療癒計畫,也適用於:

.創傷、傷害、術後復原患者──挫傷、骨折、五十肩、坐骨神經痛、髖部疼痛等

.全身性狀況、失調和疾病患者──免疫、代謝疾病、癌症、脊椎疾病等

.孕期與產後的婦女──包括產後自我癒育計畫

• 更多臉譜出版《風靡全美的MELT零疼痛自療法》一書資訊 請點此

◎ 圖文摘自臉譜出版,蘇.希茲曼著作《風靡全美的MELT零疼痛自療法(全新增訂版):一天10分鐘,跟著頂尖專家筋膜自療,不靠醫藥解除全身的痛!》一書。

本書特色

根據專業筋膜學與神經學所開發的MELT療法,整合拉筋拍打、按摩整骨的效果,為慢性疼痛常發生部位─肩、頸、腰、背等筋膜補水,每天10分鐘、用軟球+滾筒,輕鬆告別惱人的身體疼痛!

你常有「不舒服」、「緊繃」或「不對勁」的感覺嗎?努力運動、醫療、按摩和復健,往往治標不治本,只能暫時緩解,無法根除疼痛的肇因,你可能早在身體裡積累了「卡住的壓力」而不自知:

.難入睡或淺眠

.消化不良

.中午就開始疲憊不堪

.水腫或體重增加

.明顯老化跡象

.蜂窩組織問題

◎ 惱人的慢性疼痛,健身專家也深受其害

十幾年前,作者蘇.希茲曼是國際級健身示範教練和講師,事業處在最顛峰。在健康的外表下,其實她的腳飽受疼痛折磨──在吃足苦頭中她體會到:運動和肌力並非健康與身體零疼痛的根本,她迷上正崛起的結締組織(筋膜)科學,後來領悟到每天痠痛、僵硬與緊繃引發的疼痛、體重增加、睡眠問題和其他看似不相干的毛病,元凶全都是結締組織脫水。

◎ 原來疼痛是筋膜水分不足引起的!

遍布全身的結締組織又稱作「筋膜」,由滿布在細胞液中的膠原蛋白、彈力蛋白和其他纖維所組成,它是連續流動的,連結人體所有其他系統,但是當水分一流失,就會變得僵硬不靈活,甚至進一步造成久治不癒的疼痛。對於這種疼痛,運動、按摩和復健只能暫時緩解。

◎ 擺脫慢性疼痛,從筋膜補水做起!

希茲曼透過個人探索和實際手療按摩的經驗,開發了MELT療法:以滾筒與自身的重量相互配合,針對易慢性疼痛的部位執行擺動、施壓(按摩)、或讓身體部位於滾筒上滑動或刷掃,並強調集中呼吸與攝取水分──讓水分再度回到脫水的組織,釋放長期緊繃、啟動自我療癒機制。現在,你也可以來當見證者,用MELT療法重建零疼痛的活力人生!

◎ 除一般重複性運動與姿勢造成的慢性疼痛外,本書提供MELT自我療癒計畫,也適用於:

.創傷、傷害、術後復原患者──挫傷、骨折、五十肩、坐骨神經痛、髖部疼痛等

.全身性狀況、失調和疾病患者──免疫、代謝疾病、癌症、脊椎疾病等

.孕期與產後的婦女──包括產後自我癒育計畫

• 更多臉譜出版《風靡全美的MELT零疼痛自療法》一書資訊 請點此

責任編輯/Dama