運動星球

跑步防初老! 研究發現做這件事1年 記憶力逆齡2歲

2020-05-08

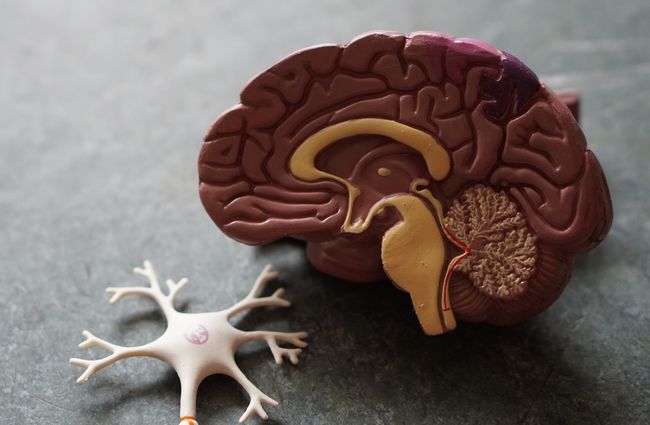

1990年代中期,一群科學家決定觀察大腦的哪一部分受運動的影響最大。研究開始前,他們猜測大腦皮質和小腦(位於脊髓與大腦相交的位置),對於協調身體運動都很重要。因此,運動對這些區域的影響自然也是最大的,就像跑步對心血管健康的影響,要大於對肌肉力量的作用一樣。

這個研究以觀察老鼠在籠子中奔跑時,大腦的哪一部分產生最多腦源性神經營養因子(BDNF)為起點。奇怪的是,檢查小鼠的大腦時,科學家發現產出最多BDNF的地方,居然既不是大腦皮質也不是小腦,而是大腦的記憶中心海馬迴。這個發現,成為運動能強烈影響記憶的最重要線索之一。過去十年裡的動物實驗和人類研究都顯示,我們的記憶力可以透過運動得到加強。而且實際上,運動身體對記憶的影響力,似乎是最重要的。

跑步防初老! 研究發現做這件事1年 記憶力逆齡2歲

讓大腦停止萎縮

在整個生命過程中,大腦會持續萎縮。不幸的是,它開始得比多數人想得要早得多。

大腦約在25歲時長到最大,之後每年都會略微萎縮。當然,我們一生中都在持續產生新的腦細胞,只是細胞死亡的速度比新生速度更快。我們每天每秒會持續損失大約十萬個腦細胞,而且這是常年不停歇的。但是即便大腦中含有大約一千億個細胞,有這樣基數龐大的腦細胞可以彌補,這種損失也會因時間的推移而變得十分明顯。每過一年,大腦的體積將減少0.5%至1%。

大腦的記憶中心海馬迴,是會隨年紀增長萎縮的一個部分。我們有兩個海馬迴,兩個大腦半球一邊一個,位於兩邊的顳葉深處。其大小每年會減少1%。這樣緩慢卻穩定縮小的海馬迴,正是讓記憶隨歲月流逝而變糟的主因。

很長一段時間以來,我們以為只有酒精和藥品等物品才會對大腦產生負面影響,而且是絕對負面的、沒有任何好處的,畢竟它們會加速大腦的老化和海馬迴的萎縮。想要阻止或扭轉這種趨勢,也一度被認為不可能。但現在因為發現運動在「增加記憶力」乃至「提升整個大腦功能」上有著驚人的效果,從而提供了令人信服的證據,推翻原先的說法。

美國科學家以磁振造影掃描檢查120人的大腦,並在兩個不同時間點測量他們的海馬迴,中間間隔一年。受試者被隨機分配到兩組,並進行兩種不同類型的活動。一組是耐力訓練,另一組則是伸展之類的輕度運動,運動時心率不會提高。

一年之後,耐力訓練組變得比輕度運動組更健康。到目前為止,實驗還沒有什麼令人驚奇的結果,但海馬迴發生什麼變化呢?輕度運動組的成員,海馬迴縮小了1.4%。不過這也不足為奇,因為它每年確實會縮小約1%。

非常有趣的是,耐力訓練組的海馬迴完全沒有縮小,反而變大了2%。這些人的海馬迴不僅恢復活力,而且從體積來講更是明顯年輕兩歲,而非老了一歲!這還不是全部的結果:測試對象身體變得越健康,其海馬迴體積就越大。在那些健康狀況改善最多的人中,海馬迴的增長率超過2%。

大腦的記憶中心海馬迴會隨年紀增長萎縮,每年約減少1% ©Robina Weermeijer on Unsplash

這一切是怎麼發生的?一個不那麼合理的假設是:隨著運動越多而增加的大腦肥料BDNF 發揮了作用。也許你還記得,BDNF 能真正加強腦細胞聯繫,因此影響了我們的記憶力。所以能合情合理地說:當科學家檢查受試者腦內BDNF 的濃度,他們注意到BDNF 增加得越多,海馬迴就長得越大。

有什麼神奇的訓練計畫可以倒退大腦的衰老一年,並且使海馬迴這樣一個重要的部分再生?受試者把自行車踩得如同搖滾音樂劇《地獄蝙蝠》(Bats Out of Hell)裡那樣,或嚴格進行劇烈的長跑嗎?都不是。事實是,他們既不騎車也不跑步,唯一的運動是每週3次、每次40分鐘的散步。這說明了你可以透過每週散步或慢跑幾次,來停止甚至扭轉大腦的老化,增強記憶力!

但是,讀這類實驗結果時,應該小心謹慎地下結論—實驗是一回事,現實是另一回事。保護海馬迴免於老化,甚至恢復其活力並讓體積變大,對我們的生活意味著什麼呢?我們真的能透過運動來改善記憶力嗎?

簡短的回答是:是的,絕對能!

歷史上多個研究結果都非常明確地指向同一個答案:短期和長期記憶都能透過運動得到改善,海馬迴的衰老也可以減緩甚至獲得逆轉。

每週3次、每次40分鐘的散步就能停止甚至扭轉大腦的老化,增強記憶力

大腦基因的返老還童

運動不足以阻止海馬迴隨著年齡增長而不再萎縮,卻也許能減緩遺傳物質的老化。

與大腦和身體內的其他細胞一樣,海馬迴的組成細胞中也有遺傳物質。我們完整的DNA 和所有基因,都存在每一個腦細胞之中。通常,基因不會隨著年齡而改變,但是它們發揮作用的方式會隨著年齡而有所變化,並導致包括大腦在內的身體器官進入衰老過程。

如果檢查不同年齡段的小鼠海馬迴細胞,就會發現有一組基因隨著動物的衰老而變化。這些基因控制著腦細胞的生長,以及建立彼此連結的能力。隨著小鼠的年齡增長,這類基因會變得不那麼活躍。這種逐步發展的基因變化,不僅使海馬迴老化,更使得整個大腦衰老。

然而,即使基因會老化,也不意味著整個細胞在凋亡的過程中一去不回頭。

研究人員曾將動物放到跑步機上進行訓練,並觀察到可以被稱為奇蹟的現象:許多基因在受到老化的負面影響時,也受到了運動的影響,而且是正面的。儘管細胞變年輕的機制還沒有被完全破解,但在動物完成實驗規定的跑步訓練後,能觀察到它們的海馬迴細胞在基因上似乎變得更年輕了。

運動對基因的影響很大,但不會即時生效。參與測試的老鼠在8週內每天都跑步,這樣的強度相當於人類在幾年內每天都堅持跑步。這也說明了,那種「偶爾跑」的運動量是不足以影響基因的。值得注意的是,那些長期堅持運動的人,不僅長出了較大的海馬迴,也使原有的海馬迴細胞恢復活力。

書籍資訊

• 本文摘自究竟出版社,安德斯・韓森(Anders Hansen)著,張雪瑩 譯《真正的快樂處方:瑞典國民書!腦科學實證的健康生活提案》一書。

本書特色

熱銷50 萬本,全球16 國搶購版權,風靡全瑞典超級暢銷書!

與《真確》作者齊名

我們邁出的每一步,都可以改變自我、穩定情緒、擁抱健康,有效提升智力、注意力、記憶力、創造力等各方面的表現!

多次贏得健康大獎、廣播節目超過1/5 瑞典人口收聽,甚至播出時街頭都為之短暫淨空、在諾貝爾生醫獎頒發單位「卡羅琳醫學大學」接受培訓、發表2000 篇以上醫學論文的世界級研究者暨瑞典國民醫師安德斯・韓森醫師從腦科學和心理學的角度,告訴讀者能夠對大腦產生巨大影響的機制,並提供臨床的實際案例和實做的「處方箋」,讓我們簡簡單單就能快樂地進行生命升級!

• 更多《真正的快樂處方:瑞典國民書!腦科學實證的健康生活提案》資訊 請點此

責任編輯/Dama

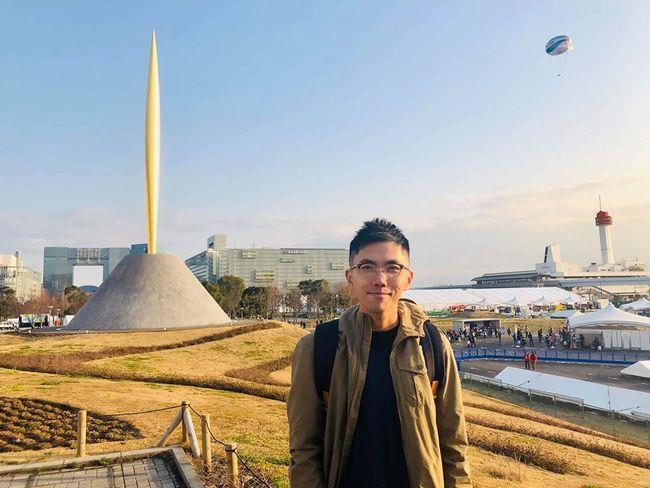

許立杰

直到最後一刻,我都沒有放棄-2019東京馬拉松

2019-03-19

冬日清晨5點起床,放上一盆熱水洗漱,戴上手套穿上鞋,埋頭就往攝氏3度的星夜裡衝去。經過30分鐘的暖身,太陽終在此時緩緩升起,照亮前方的海岸道路。一次一次不斷噴汗奮力,終於又完成一天的練習。

這就是我過去三年的日常。

2014:PB 3 小時 39 分 / 過了一年

2015:PB 2 小時 59 分 / 又過一年

2016:PB 2 小時 44 分 / 再來一年

2017:PB 2 小時 39 分 / 還有幾年?

我們為什麼分享這篇文章?

Jay的賽事心得特別耐人尋味之處在於,透過他精細準的字句敘述,讀者不僅彷彿來到了賽事現場為他加油,更能看到他的成長,所謂成長,不一定是身體,更可能是心靈層次。東京馬拉松對於在美國身經百戰的Jay來說,最特別的是他的爸爸、姐姐,以及陪伴左右的妻子等家人都到場支持,而在賽前,他也設立了相當明確的兩個目標。雖然最終以2分鐘之差沒有達成,不過已進入「投入努力不一定每次都能化為實績」階段的跑者,至少,他能很誠實地面對自己:「我已經做到了一切能做的事。而且更重要的是,直到最後一刻,我都沒有放棄。」

Jay的賽事心得特別耐人尋味之處在於,透過他精細準的字句敘述,讀者不僅彷彿來到了賽事現場為他加油,更能看到他的成長,所謂成長,不一定是身體,更可能是心靈層次。東京馬拉松對於在美國身經百戰的Jay來說,最特別的是他的爸爸、姐姐,以及陪伴左右的妻子等家人都到場支持,而在賽前,他也設立了相當明確的兩個目標。雖然最終以2分鐘之差沒有達成,不過已進入「投入努力不一定每次都能化為實績」階段的跑者,至少,他能很誠實地面對自己:「我已經做到了一切能做的事。而且更重要的是,直到最後一刻,我都沒有放棄。」

2017年12月,在完成了第四次參賽的加州國際馬拉松之後,我已經整整一年多沒有全馬的個人紀錄更新,說句不中聽的話,這對我來說是很不習慣的事。自從2015年投入正經訓練以來,我幾乎戰無不克,從3小時 39 分,一年不到推進了40分鐘。《一個素人跑者的破三之路》彷彿昨日,隔年又是《我用4,800公里,跟你交換15分鐘》。

「每天早上起床,我想的不是跑與不跑,而僅是跑多遠與跑什麼」這句話概括了過去幾年的日子。暴雨、寒流、烈日、霧霾,當朋友還在問:「今天要不要跑?」對我來說,不跑根本不是個選項。

很多人說他喜歡跑步,而對我來說一年365天,我跑了350天,合計6,500公里,這是去年的數據。平均一個月休息一天,還不代表當天沒有交叉訓練。你問,為什麼要這麼辛苦?

很簡單,因為我有想做的事。

第一:臺灣長跑競技網,全馬男子百傑,也就是台灣有史以來,全馬最快的一百個人

第二:我想在家人面前,跑一場對得起自己的馬拉松

這兩件事在最後變成了同一件:2019 東京馬拉松

這是場長久以來我一直想跑的比賽,世界六大馬唯一的亞洲賽事,另外由於日本鄰近家鄉台灣,去一趟還可以順道回家。(或者,回家還可以順道跑馬)除此之外,家人從未在我出場的任何一場比賽現身支持,並不是因為他們不想,而是當我開始投身馬拉松賽場時,人已孤身在美國。

爸媽對於新科技的接受度比較低,即使LINE也是最近才學會用而已。我在美國累積的比賽很多,但他們一場都不知道,因為我怕老媽擔心,往往只在跑完隔天才稟報:「哦沒有啦,只是家附近的小比賽」就這樣呼嚨過去芝加哥馬拉松、波士頓馬拉松,甚至是幾場越野超馬。

「你兒子很能跑喔!」當親戚朋友開始這麼說,甚至當《市民跑者之王》寄到了家門口,老爸老媽才發現事情有點不對勁,我兒子好像真的很能跑。他們不會大費周章飛過半個地球來美國看我比賽,所以我回亞洲參賽就是合理的選擇,首選自然就是東京。

我在去年(2018)的波士頓極度惡劣的環境下,以台灣籍跑者排名第一完賽,成績是2小時44分11秒。當時天寒地凍,我跑到四肢毫無知覺、齒牙打顫,而唯一支持我在最後關頭沒有掉速,甚至奮起加速的,是我知道有一個東京馬拉松次菁英組名額(Run As One),只開放給全馬 2 小時 45 分以下的海外選手。

「終於可以去日本了,跟家人一起!」在那天通過終點線,我哭著對自己說。

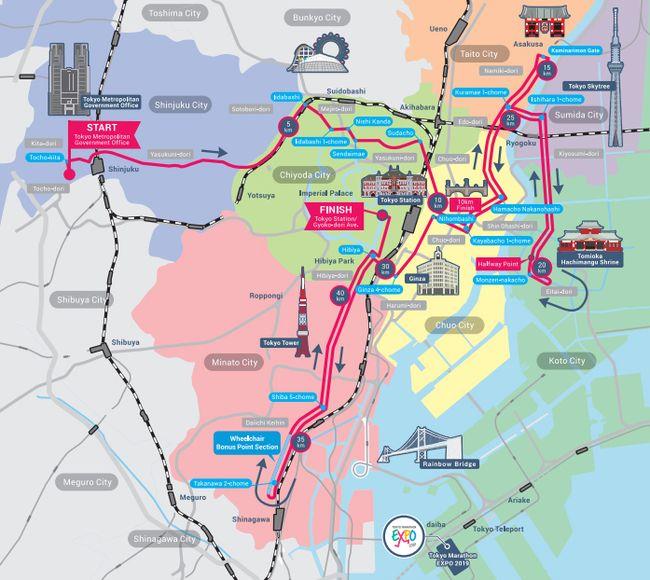

2019年東京馬拉松路線圖

此次訓練的過程暫且略過,反正就是那個樣子。漢森為底,配合一些看書研究、以及跟同儕討教的內容,自己畫出的《超 漢森課表》每一週都很像,但每一天都不一樣,有意願的請自行翻閱專頁的文章。

時間直接來到賽前一週,我提前返回台灣調整時差。週六上午抵台,經歷一整天疲憊的行程,我在週日上午來到聞名遐邇的貓空「國手之道」進行最後調整。好巧不巧,當天少見的傾盆大雨,我心想才第一次來,運氣怎麼這麼好?殊不知其實雨是跟著我走的。

那天結束後,基本上就是不斷減量的行程,公館河堤、逢甲操場、乃至於家附近的步道。在台灣調時差的日子坦白說很幸福,唯一的缺點就是好吃的太多,而能吃的太少。我盡量避免油炸、高糖份、高熱量的食物(意即:所有夜市及傳統小吃)過著苦行僧的生活,直到賽前兩天。

在貓空國手之道大雨中進行最後配速練習 ©Don1Don

3月1日週五,我和家人從台中清泉崗機場出發,在中午抵達日本成田機場。我們先到品川站放置行李,之後打算前往東南方向的台場,賽前展覽會的所在地。

「先吃午餐好了,想吃什麼?」老爸回道:「炸牛排。」

我眉頭一皺,是,品川站附近有一家有名的炸牛排餐廳,深受台灣遊客喜歡。姊姊問:「你可以嗎?」我回答:「可以,大不了我點別的,再多吃一點白飯。」爸爸的口味最重要,回到家我就是個龜兒子,不是,我是說乖兒子。

到了餐館一看,菜單只有一頁,四個品項都是炸牛排,只差在有沒有山藥泥以及肉的大小。我摸摸鼻子點了一份最小的,上菜後把牛排從中一分為二,一半拿去跟身旁的太太換米飯。

去你的肝醣超補。

吃完了(一半份量的)炸牛排,我們往台場Expo前進,搭了像輕軌又像捷運木柵線的海鷗線,在下午四點多抵達了台場。今年的Expo在戶外,聽前一天來逛的台灣友人評論:「又濕又冷」。看來我是陽光娃娃,今天天氣獨好。

六大馬的Expo差不多就是那樣,唯一小插曲是報到時我被幫忙檢錄的工作人員認出來:"Jay? I know you!"

等等,我有紅到日本?正納悶的同時,他表明自己的父親是台灣人,因此對於台灣的跑者有些認識。他本人兩天後一樣會參賽東京馬,今天還來當志工,光這點就讓人很佩服。

回到飯店之後討論了明天的行程,姊姊表示:築地場外、淺草、然後走路去晴空塔。我一聽眉頭又是一皺,怎麼全都是逛街行程?「你來日本不逛街?」這句話猶如「颱風天不泛舟要幹嘛?」一樣理直氣壯。

我摸摸稍微腫脹的雙腿:「你們自己去築地行嗎?我中午再會合。」賽前一天,能省一點腿是一點,因為逛街而搞砸馬拉松,我試過不只一次。於是隔日,我只去離旅館不遠的東京馬拉松起跑線(東京都廳)尋了一趟,剩下時間不是在床上,就是在晴空塔的沙發上。

我忍辱、我負重、我來東京不逛街、我來日本不吃肉,因為我該死明天要比賽。

賽前一晚依舊是自我感覺良好的佈陣儀式,有些事沒效無妨,但沒做就是很不安心。

被我一分為二的炸牛排

熱情與我合照的東馬志工Daniel

東馬Expo今年在室外 (右後方)

賽前一天來到起跑線的東京都廳前場勘

老爸:兒子你慢慢跑,我先去吃炸牛排...

比賽裝備

10點多睡下,直到清晨5點半才醒。這麼高質量的睡眠,不說我還以為真的只是要去家門口跑個long run. 安安靜靜用完了早餐、上完廁所,在快7點時出門,步行20分鐘到1.5公里外的起跑線上。

到了寄物區,看到台灣跑者群聚拍照,這時候我的人群恐慌性格又出現了,轉頭就往反方向走。「嘿,Jay!」後方傳來一聲叫喊,我心想不妙,這一拖不知道要拖多久。

回過頭來,原來是兩位老大哥,他們跟我同樣大老遠從灣區來,一樣是六大馬的老司機,第一次來到東京馬的起跑線上。短暫寒暄後祝福對方好運。此時7點30分,距離9點10分的槍響仍有100分鐘,不過Start Corral已開。

上週在貓空與國手張嘉哲同桌,他在去年東京馬拉松取得驚人的好成績,於是我也把握機會跟他請教一番。「你還是要早點去,A區跑者雖然不像B區多,但是跑起來也都很狠。」

Start Corral A & B的準備區是一起的,位於二樓的平面上。上階梯後還有最後一次使用洗手間的機會,我上完了廁所,約在7點40分往起跑線上走去。

「A 區嗎?謝謝!」一路通過了四五個關卡,才看到那個在夢中見過無數次的拱門。不,比想像中的更美。

冬天寒風中席地而坐的跑者約莫有三排,看來我還是到得早了。遠遠看到分作二、三排的四名台灣跑者,分別是陳囿任、曹純玉、陳秉豐跟張芷瑄。

抱著一點緊張的心情,上去跟她們打招呼並且互相打氣:「狀況好的話,我應該會跑在你們附近!」我知道曹純玉這次的目標是台灣女子紀錄的2小時39分53秒以下,我們的目標完賽時間相近,著眼的卻是百傑 vs. 第一傑。呼,光是想像讓我冷汗直流,覺得自己格局差很大。

寒暄完,我獨自找了個地方坐下,卻發現柏油路上有點濕濕涼涼。看見路旁的花圃有不少跑者坐著,有樣學樣到他們旁邊窩著,不用盤著腿,感覺終於好些了。

左側突然來了一個穿著黃色輕便雨衣、目光炯炯皮膚黝黑的跑者,我一看就認出了是馬來西亞籍頂尖跑者陳洪龍,跟很多人一樣,他為奧運這個夢想奮力著;但不一樣的是,他跟奧運的距離,比多數人更靠近一些。雨衣上貼著40K 2:14的配速表,最後2K沒寫,我猜大概就是2:20 - 2:21。

「洪龍嗎?」

他點了點頭:「今天好冷,我不喜歡冷」以馬拉西亞跟台灣為主要訓練基地,洪龍的耐熱能力絕對是一流的。反之,這種天氣對他來說就很棘手。

有一搭沒一搭聊著,甚至還閉上了眼睛,主要還是在保存體力,避免在低溫的室外損失太多能量。此時感覺到右方裹著毛毯的一位日本跑者的目光,我微微轉過頭,點頭示意。

「許立杰?」日本跑者一開口,我嚇了一跳。

「是,我是。請問你是?」

「我叫陳維慶。」

啊,這下我就知道了。維慶嘛,宜運間歇團團長、最速廚師、去年東馬跑了2:34。第一眼沒認出來,單純就是我上次看他的照片,穿著主廚的服裝。

我跟維慶聊得很起勁,從訓練聊到大迫傑,從東馬聊到醬料瓶。可惜我這趟行程好趕,不然能去宜蘭吃上一頓飯,該是多好的事。「前面10公里下坡要hold住,30公里也是,品川折返後會有小上坡,再開!」這是他最終給我的建議。

雨勢在此時越來越大,然後在起跑前20分鐘一口氣下了下來。這早已不是「真好,有點雨比較涼」,而是「真煩,鞋子早就濕透了」的程度。我看著漸漸浸濕的鞋襪不禁嘖了兩聲,說服自己,跑起來就沒事了吧!

也只能這樣了。隨著周圍響起的日本國歌,我們踏過一個個水窪,聚集在起跑線前5公尺的方圓之地。此時大迫傑出場,全場歡聲雷動。適才躲雨的、蜷縮的、顫抖的跑者們,不約而同從冬眠中甦醒。他們撕去了身上的雨衣,拋出了長袖衣物,昂首挺立,露出了胸膛的實業團標記。

如計劃般,在賽前5分鐘吞下了第一包能量膠,搭配一顆200毫克的咖啡因,一陣觸電似的興奮感從腳底直竄頭頂。

The time is now!

冰雨中,我拍了拍自己的臉頰,低吼了一聲。

有如《強風吹拂》中描述的萬米計時賽一般,以大迫傑為首的跑者們就起跑位置,前腳微蹲,右手壓制在左手的錶面。我有樣學樣做了起跑姿勢預備,三⋯二⋯一,槍響!

赤紅色的隊服,化作一道刺眼的烈焰,伴著急行軍似的腳步聲,開啟了燃燒的遠征。

賽前的起跑線都廳前非常寒冷,菁英跑者在雨中等待 ©Tempo Journal

起跑前一秒,跑者們壓著腕上的錶 ©Tokyo Marathon

起跑線上,我在左下角,前方藍衣跑者是維慶

氣溫:攝氏5 度/降雨:100%

We would not want it to be easy. / 我們從不希望它太簡單

好久沒比賽了,不,好久沒跑這個配速了。每場比賽開始的前幾分鐘,我總覺得有點輕飄飄、摸不清楚自己當下是什麼狀態、配速,更重要的,是不是能夠維持下去。

新宿的道路雖然寬廣,跑在路上的人潮也不是蓋的。我試圖找幾個相近的跑者一起配速,其間幾次被B區出發的跑者衝刺嚇到。A區的次菁英男性跑者至少都有SUB245的實力,不過有些沒報上A區的B區跑者,可能單純只是沒有認證成績而已。他們氣焰高張,從後頭拔腿狂奔,趕上前面的隊伍。

日本的跑者很喜歡穿胸口有漢字的服裝,看著前前後後的跑者們各色隊服,我不由自主覺得自己好像參加了什麼實業團的競賽。

離開美國的比賽就沒有英里單位,我只好學著看公制的5公里配速。第一個5K分段是17:59,比預期的18分到18分30秒略快,但是體感還是很好。我想到了賽前維慶的叮嚀,即使感覺好還是要壓著,下一個5K就回到預期配速的18:18。

奔馳在新宿大馬路上的跑者們

此時右前方的對向賽道出現前導車,然後迎來了經過第一個折返點(15K)的領先集團,以Legese為首的軍團穩定前進著,而令人格外在意的,大迫傑並不在裡面。又過了幾十秒,才看到他通過,好像有點辛苦。接著是女子領先集團,然後我看到了熟悉的身影,墨綠色的Nike背心,是洪龍。而就如他自己所說,這時候因為失溫他已經感覺很不舒服,痛苦的神情全寫在臉上。

注意力重新回到賽道上,自己也通過了15K雷門折返點(18:23)這時真的感覺非常輕鬆,而處在集團中間的位置,我幾乎也不必費心看表,心知跟著跑就能把自己帶回2小時35分的終點線。這時候很順利地進入了巡航,好像就是自然反應一般,腦袋放空,把自己交給身體跟雙腿。感覺不用特別出力,就可以穩定跑進3:37/km的配速,後面有人喊了我一聲。

在眾身材精瘦的日本跑者中,混雜著一位鶴立雞群的亞洲面孔,我當下就想到應該是只有網路上打過招呼的旻杰。他從後面趕上來,看起來非常強壯,在我跟他說了聲「加油!」後完全沒有停留,一下子就溜到配速隊伍的最前面。這時到了20K門前仲町,5K分段還是無可挑剔的18:16,然後是21K Half Point (1:17:04).

我真的覺得一個大好機會要到來。

雙腿不費力、姿勢沒有走樣、也沒有觀察到任何細微的痛點,硬要雞蛋裡挑骨頭的話,我真的覺得有點太輕鬆了,有點像...身體從來沒有暖開過。

有如參加實業團的競賽

15K雷門前折返,感覺還很輕鬆

20K折返點

20-25K是沿著都營大江戶線往北的原路折返,此時我才發現原來剛剛往南的路程是一路順風。

一路往北返回,雨勢在風力的加持下感覺特別明顯。集團現在有點被吹散,延伸拉長成三三兩兩跑在一起。屋漏偏逢連夜雨,剛剛還覺得頗輕鬆的體感,第一次出現了異常:右側腹隱隱悶痛。不確定是不是空氣寒冷的關係、換氣不順利,速度一下就掉了下去,我急忙集中精神,做了幾次腹式呼吸。

這種天氣下,單打獨鬥實在太辛苦了,我望著前方的小集團,想趕上去有點難度,而週遭零零落落的跑者也沒有一個臉色比較好看。正煩惱時,背後突然出現急促且混雜的腳步聲,看來是有一個龐大的集團接近中。我撇過頭看了一下,大約是 10-15 個人的大集團,而且令人大吃一驚,帶頭的居然是...麥當勞叔叔?

定睛一看,發現是賽前打過招呼的陳囿任跟曹純玉。兩人身著半截式透明雨衣,在風勢的吹拂下啪啪作響,加上一半以上人穿著vaporfly 4%踩出的水窪聲,有如急行軍般追擊著一個個在風雨中落單失速的跑者。

我一下精神大振,有如抓到救命稻草般,不假思索就併入了大集團。當下心理壓力大減,一者是有人共跑自然比獨跑容易許多,二者是我知道帶頭的這兩個人目標跟我一樣,跟上去就是了。在他們帶領下,集團一起通過了25K的藏前一丁目:分段18:44,這是第一次掉出了18分半的界線,我告訴自己別著急,比賽才剛過一半。

25-30K由東京市中心經過日本橋跑向銀座,也許是因為加入集團,或是剛度過了逆風段,重新又回到可以應付的體感,且側腹痛也緩解許多。銀座的某一間百貨上頭掛著數十尺高的NIKE廣告,主打去年雙雙打破日本國家紀錄的設樂優太和大迫傑,今天我穿著跟他們一樣的鞋,希望能有一點好運。不過我那時當然沒有想到,除了設樂DNS(Did Not Start 未出賽)之外,大迫傑稍後居然也 DNF(Did Not Finish 未完賽)了。5K分段回升到18:30。

隨著雨勢轉大,鼻子嘴唇都已凍紅

在最危急的時候,搭上了麥當勞叔叔的列車 ©佑昇

30-35K由銀座跑向品川,途中會經過跟家人約定好的增上寺前。這時候我隱約覺得硬跟2:35的配速列車有點勉強,反正我目標只有2:37 而已,於是心中默默祝純玉跟囿任好運,然後降速離開了集團。我一面向左搜索家人的身影,完全忘了右側就是地標東京鐵塔,就在此時聽見一聲:「許立杰加油!」一看倒不是老爸,反而是森林跑站的加油旗。我感激地給了一個微笑,接著往前看到了一位同樣是從台灣來的次菁英跑者,從背影就知道肯定遇到麻煩了,每一步都十分吃力。

老實說,我自己現在的狀況也沒好到哪去,不過還是來到他的身邊,用全力喊了句:「撐下去好嗎?馬上就折返了,不要放棄!」他表情雖然痛苦,還是勉強點了點頭。我心想至少完賽應該沒有問題,跟他說了句加油,然後繼續向前。

35K分段18:44,第二次掉出18分半。此時過了2小時08分54秒的風吹雨淋,輕鬆的體感也不復存在。剩下不到半小時要跑了,我腦中浮現那句至理名言:「沒有人在35K後是輕鬆的」,我接受挑戰。

但接下來才是最大難關。

面對寒冷,僅管是次菁英選手,幾乎每個人都在掉速

雖然天氣不好,但這是我跟東京鐵塔的唯一合照(苦笑)

品川站後的最後折返點,一路到終點前會是和緩的上坡,加上今天吹北風,最後7公里的回程想必是場苦戰。但就算做足了心理準備,當跨過最後折返點的那一剎那,我還是被迎面而來的風給震懾了。

幾乎身邊的每個人都在此時不約而同掉了速,如果剛剛還有任何小集團同跑,在此時也瞬間潰不成軍。我急切尋找可以同跑的對象,卻發現即使自己的速度已經降了不少,卻還是附近跑最快的。

那種「附近沒有人跑得比我快,但我很清楚自己並不快」的感覺,當下讓我很慌張,因為就算我不停在超人,時間卻一分一秒在流逝。我不斷告訴自己冷靜下來,這時並不感覺身體有什麼明顯的疼痛,但是力氣就是上不來。

到目前為止已經依照計畫吃了5個能量膠,但是身體的大部分能量在這風雨中不斷被剝奪,在此刻油盡燈枯。

到了39K跟家人最後約定的地方,我只能用眼角餘光搜尋他們的位置。

看到了。

這個月要過65歲生日的老爸,站在寒風中大喊著我的名字,這畫面我想像了好幾次,但從來沒有經歷過,就算是小學參加運動會,老爸也總是要忙工作。旁邊還有拿著手機拍的老姐跟太太,而老媽今天雖然沒法來,但也在台灣的家中,不斷追蹤著老姐從日本傳回去的消息。

我心中一陣感激,馬拉松從來不是自己一個人的事。但在這緊要關頭,我清楚身上的痛苦沒有人可以替我分擔,終究還是得靠自己把自己帶回去。我哭喪著臉、面露難色地向那個方向點點頭,告訴他們我很痛苦:「但老爸,我不會放棄。」

經過39K,痛苦的表情全在臉上

如果有second wind,我希望是現在。抱著這個期待,用嘴撕開了最後一包能量膠。重新擺好架式,我想像自己在最後關頭打開推進器。

Let's go! 阿斯拉!

漫畫中的畫面總是很美好,但現實完全出乎預期。

我突然眼冒金星,腦袋一片空白、腳步一陣踉蹌。後來想想,應該是低溫跟風雨造成身體能量不足的缺糖反應。不過在當下,我只覺得很無助,明明身體感覺還可以、雙腿也還能跑,可是我就是沒辦法控制自己。局面瞬間急轉直下!

身體止不住發抖的同時,配速也不由自主地掉速。儘管有著近乎完美的前35K表現,眼看在此時就要徹底崩盤。35-40K最慢的分段出現了,更糟糕的是連20分大關都守不住:20:03

40K:2:28:57,最後的 2.195 公里,在此時感覺無比巨大。

40K:完全陷入獨跑,非常痛苦

41K:日比谷駛右轉丸之內

日比谷駛向右轉後,來到最後的丸之內石板路上。

如果說在此之前,Vaporfly 4%如它聲稱讓我節省了4%的力氣,那它的弱點在這最後1公里就展露無疑:下雨天、平滑的石板路,一點抓地力都沒有。我如同踩在一灘爛泥巴,雙腿一面掙扎,卻只能勉強離地。腦袋有股巨大的衝動,轟隆隆地叫我停下來,這是當身體超出極限時的自然保護機制。不過與身上的痛苦相比,心裡同時有個清晰無比的聲音:「千萬不要停!一旦開始走路,你就不可能再跑了!」

這雙鞋是BURN隊友們集資買給我的,上面有著他們的名字。老實說,在那個精神恍惚的時刻,我曾經好幾次看到他們跑在我前面的景象:「他們在這時候會說什麼?」鞋子上的十個簽名在我腦中浮現了數十個畫面,我想到隊友們在出發前給我的祝福、想到他們現在一定在APP上焦急地追著我的即時位置,我不能讓他們等太久。

丸之內上兩側夾道的人群中央,出現了一條寬廣的路。灰撲撲的陰雨天下,我使勁看還是不到終點線,但心裡知道就快了。.

「許立杰!」 「Jay 加油!」

丸之內道上,拼到最後一刻

幾位台灣朋友大聲呼著我的名字,他們大概也看出我有麻煩了,很貼心地沒說目前時間,只喊著讓我堅持下去。我眼神都無法離開正前方,只能痛苦但堅定地點點頭,關節咯咯作響,雙拳已緊握到發紅。

終於,前方的轉角出現了最後一個計時器,我看了一眼,還有機會!

2:38:xx

我知道,百傑已經離我遠去,不,這點我早就知道了,但是我還是有一拼個人最佳的機會,身上的每一絲肌肉都在抽痛、大口喘氣也止不住心跳飆升、更別說打從半小時前就徹底缺糖、一片空白的腦袋,但我說甚麼都不能停。

2019年3月3日11點48分

那天在東京都和田倉門前,風真的很冷、而無情的雨越下越大。

然而一個個筋疲力竭的跑者,燃燒著他們的靈魂、榨乾他們身上最後一滴能量

三步、兩步、一步...

看見終點的拱門 ©Sally

身體真的很痛,挾著鼻涕跟淚水

直到最後一刻,我都沒有放棄

Finish Time (Gun): 2:38:58

Finish Time (Chip): 2:38:54

Marathon Men Category Place: 354/27238

Age Place (30~34): 87/3295

Nationality Place: 6/988

Avg. Pace: 6:04/mi; 3:46/km

Heart Rate: 179(Avg); 189(Max)

Avg. Cadence: 177 Avg.

Stride Length: 1.51

轉身向終點線鞠躬的同時,也小聲向無數的志工們說了聲謝謝。抬起頭來走了兩步,身體止不住地發抖,是感動、興奮,或者僅僅只是寒冷失溫?也許各佔一點。

當我往日比谷公園方向走去,才發覺自己已凍到雙唇發紫,甚至在臨時搭建的更衣帳篷裡,手拿著寄物包,卻遲遲無法靠自己的力氣打開。草草套上了長袖外套,走到沒有雨的地鐵站內,用無線網路打給太太,她的聲音很興奮,說是點了熱拿鐵在附近的咖啡廳等我,無奈此時真的一步也走不動。

我就在地鐵站裡的角落,搜出了完賽禮的三明治,我都不記得口味了,好像是甜的。小心翼翼地吃完,才覺得暖和了一點,又花了好大一番功夫移動凍壞的雙腿,費盡力氣才終於與家人重逢。

「你最後怎麼了啊,我看你前面跑很好呀?是抽筋嗎,還是受傷?」連珠砲的問題,問得我頭昏腦脹。

即便是結束後十天的現在,我坐在開著暖氣的家中、叫出自己的邏輯腦,才能很勉強分析:「大概是失溫造成的缺糖吧。」應對方針呢?賽前少淋一點雨、或者學人家穿半截式雨衣,但這都是事後諸葛了,當天情況瞬息萬變,哪有這麼容易?

那時的我只知道,雖然仍有一點點不甘心,但我已經很努力、很努力了。

我搖搖頭,怔怔地看著家人:「不知道,但我真的跑不動了。」

賽後跟家人的合照,老爸的臉也是凍傻了吧

從開始馬拉松訓練至此,我經歷了幾個階段。一開始是只要完賽就高高興興,不在乎成績。然後幾次比賽下來,成績遇到了瓶頸,接著又開始研究週期化訓練,順利突破自我,覺得這樣的訓練跟成長非常有意思。

而現在的我在第三階段,就是即便很努力訓練,也要接受有可能不會進步的事實。

但是這個「不會進步」指的是比賽的成績,而不見得是身體甚至心靈的狀態。《強風吹拂》書中,有這麼一段對話。寬政大學田徑隊社長清瀨灰二,問一年級的天才跑者藏原走:「你覺得形容一個跑者,最好的方式是什麼?」阿走說:「不就是快嗎?」清瀨若有似無地說:「我覺得不是快,而是強。」

18 週、20 週,甚至是半年、一年,我現在很清楚知道,自己已經走到了那個要進步一分鐘,要花費以往五倍、十倍努力的時刻。

有時候會很興奮,就像是前年加州國際馬,一口氣刷破5分鐘的PB,來到SUB240。

有時候會很沮喪,就像是去年芝加哥馬辛苦地訓練一年,最後因為天氣的緣故,與個人最佳擦身而過。

但更多時候,會像今天一樣,很踏實。知道投入的努力,不一定每一次都能化為實績,但跑過的路不會背叛你,而只是在等待一個更好的機會,開出最美麗的花。

2017 紐約馬拉松:2:46:03

2018 波士頓馬拉松:2:44:11

2018 芝加哥馬拉松:2:40:41

2019 東京馬拉松:2:38:58

這是我第二次挑戰全馬百傑,可惜的是依舊以兩分鐘的差距被拒於門外。不過這次又更靠近了一步,是真正已經來到了它跟前,彷彿都在門上敲了兩下,但沒開。

You tried. You didn't make it.

And you try again.

You tried. You didn't make it.

And you try again.

And you try again.

這是我賽後寫給自己的話。

訓練、賽前整備、比賽當天的條件、比賽當下的心理狀態跟策略,馬拉松要跑出最佳成績,是一件環環相扣的事。很多時候即使你一切事情都做對了,也不一定能跑出好成績。

但至少這次,我可以很誠實地面對自己,我已經做到了一切能做的事。而且更重要的是,直到最後一刻,我都沒有放棄。

我是一個23歲開始跑步、25歲初馬、28歲站上波馬起跑線、30歲想要挑戰全馬百傑的市民跑者。

而我深信這個夢想總有一天會成真,不是這次,就是下次。

那,你信嗎?

關於許立杰沒有受過一天田徑訓練,長大才發現自己很喜歡跑步;參加過兩屆波士頓馬拉松,全馬最佳成績 2 小時 39 分。目前居住在加州,與同樣追求全馬夢想的夥伴一起努力著。

FB:Jay的跑步筆記

/ 關於許立杰 /

沒有受過一天田徑訓練,長大才發現自己很喜歡跑步;參加過兩屆波士頓馬拉松,全馬最佳成績 2 小時 39 分。目前居住在加州,與同樣追求全馬夢想的夥伴一起努力著。

FB Jay的跑步筆記

運動星球

NIKE NEO19打造個人化專屬服務,助跑者迎戰馬拉松

2016-12-09

為了讓跑者在馬拉松賽季打造最個性化、個人風格獨具的跑步裝備,全球最大、位於台北信義區的 Nike Neo19 跑步體驗店12.10 起將陸續推出五大個人化服務,幫跑者打造個人風格,客製專屬你的馬拉松賽季!

NIKE ©vogue.com.tw

服務一:製作分享你的跑步宣言

每個鞋底,都見證一位跑者的故事。12.10-12.26穿著/攜帶你最有故事的Nike跑鞋至Nike Neo19 跑步體驗店,即可製作個人專屬JUST DO IT照片及參與數位投影。跑者們將有機會將自己和跑鞋的合照投影在NEO19 NIKE的外牆上,向全世界分享自己的跑步故事,也向每一個傳達JUST DO IT精神的跑者致敬。

服務二:NIKE BY TPE 客製你的專屬個性化服飾

12.10 起於Nike Neo19 跑步體驗店提供客製化印字服務,讓跑者們可以在Nike專業的跑Tee上客製自己的想要的名字或文字,鼓勵自己發揮潛能、衝破極限。(限店內販售指定款式和圖案)

服務三:NRC跑者專屬賽事袋

凡參加2016.12.18半馬以上賽事者,可於12.15-12.17攜帶路跑賽事號碼布至指定店點*兌換NRC跑者專屬賽事袋。數量有限,領完為止

*指定店點: Nike Neo19跑步體驗店 (電話:02-2723-2860) , 西門町跑步體驗店 (電話: 02-2389-6756), 摩曼頓劍潭旗艦店 (電話: 02-2882-6678)

服務四:NRC SHAKEOUT RUN 賽前暖身跑

12.16、12.17憑參賽證明*報名參加NRC 賽前暖身跑 (請於12.11 15:00上NIKE.COM/TPE報名)

*活動當天請出示12.18半馬以上賽事之參賽證明備查

服務五:THERE IS NO FINISH LINE TEE – 限量發售

跑步沒有終點線, 不斷挑戰更好的自己!

12.18-12.26於指定店點*限時提供客製化服務,紀錄你的2016 台北賽事成績