運動星球

運動前後的營養補給你真的有補「對」補「足」嗎?

2020-06-23

隨著運動意識抬頭,大多數人都已經知道運動前後需要補給才能恢復體力以及增加肌肉量來燃燒脂肪,以達到瘦身效果。但是,真正的營養補給與觀念你真的都了解以及有做對嗎?當錯誤的補給方法,不但會給身體造成負擔,還會降低運動表現,此外,錯誤方式還會造成肌肉流失,當肌肉流失,影響的不單只是力量不足,還會導致肌少症、免疫力下降,甚至日常生活也會受到影響。

©runnersblueprint.com

什麼時候需要補給?

隨著運動風盛行,根據教育部體育署2017年底公佈的「運動現況調查」統計,台灣運動人口比例已達85.3%,然而民眾在努力訓練同時,卻往往忽略運動飲食補給的重要性。許多專業運動營養師提醒,應注意運動前、中、後三階段飲食,才能修復運動時產生的組織損傷,更能減少熱量變成脂肪儲存,增加運動效果。但是補給方式跟補給方法能做到的正確的人不多,因此,即使有再好的體能,沒有補給正確也會導致運動表現降低,以及身體恢復的速度逐漸變慢。

©bbcgoodfood.com

運動前、中、後,該如何補給?

運動前﹕應攝取約300大卡

許多人認為運動前不吃東西可在運動中燃燒更多體脂肪,但其實這個錯誤的觀念。在1小時的中-高強度運動前,至少需提前1小時補充約300大卡營養,重點補給包括碳水化合物、水分與電解質,尤其食物中的碳水化合物對身體儲備運動所需能量相當重要。運動強度越高,能量的衰退越明顯,所以運動前補給正確的食物,可幫助提升運動表現、減少肌肉損失。

運動中﹕水分、電解質、糖三大元素一次補齊

從事1小時以上中-高強度運動時,容易大量流汗導致電解質流失,建議每10~15分鐘補充100-200ml運動飲料。除了能補充水分外,還能透過運動飲料成分中的電解質與糖分,補充運動中流失的電解質、增加持續運動的糖類能量;與喝水相比,更能幫助身體留住水分及延緩運動表現下降。

運動後﹕30分鐘內進食,快速修復耗損能量

運動後建議在30分鐘內補充飲食,視每個人的身體差異搭配碳水化合物、蛋白質、水分及電解質。假如運動中有尚未喝完的運動飲料,可在運動後繼續飲用完畢,以達到運動後促進流失的能量及電解質恢復。

補給時所需要的營養類型是什麼?

一般來說,人體需要攝取的基本營養分為7大種,如水、蛋白質、碳水化合物、脂肪、維生素、礦物質等元素。水分可以構成細胞成分、促進正常排泄、調節人體體溫跟酸鹼值;蛋白質可以修補建造新組織並調節生理機能,並產生能量,一般建議可每日可攝取1.2~1.5g/kg的蛋白質;脂肪可以提供飽足感、其中的多元不飽和脂肪酸omega-3 具抗發炎、提供人體荷爾蒙來源;碳水化合物可以幫助肌肉合成、提供能量、更成身體組合;維生素可以安定神經、促進能量代謝、維持腸胃蠕動;礦物質可以調節生理機能、構成激素成分,並控制肌肉收縮,在人體最常見所需的礦物質就是鈣、鈉、鉀、鎂、鐵、銅等,尤其是鈉,這個元素的補充對於一般人甚至運動員來說都非常重要。

幾乎所有人都知道每天都要攝取足夠的蛋白質,尤其是健身的人,更是積極補充。但,你知道蛋白質過多其實會造成腎臟負擔嗎?你知道運動只補充蛋白質是不夠的嗎? 近年來,隨著「健康促進」風氣不斷增長,越來越多民眾開始重視規律運動,並且願意改善自己的營養狀態和管控熱量攝取。然而,許多初踏入運動領域的初學者甚或運動員對於營養飲食的觀念、如何挑選適合自己的飲食模式等等仍不瞭解,其原因出在於不明瞭「營養如何影響運動」的機制,如此一來,長期不適當飲食模式的使用,不僅無法提高運動表現,更甚者可能會傷害身體,得不償失。

這是一堂對於想要獲得運動能力提升的人來說,知識與實務兼具的實用課程。內容包括運動營養主題的深入探討和指導:包含身體營養的攝取,碳水化合物和蛋白質需求建議,如何計算最佳卡路里,如何評估最大化耐力、力量和表現,增肌減脂的營養建議。同時為滿足不同族群的需求,課程亦包含針對婦女,兒童,老年人和素食者的飲食營養規劃,還有許多為特定比賽運動的營養計畫建議準備。

本課程特地邀請到擁有醫學、復健及物理治療背景的長庚大學物理治療學系暨復健科學研究所教授-王鐘賢教授指導。透過清晰並且高度應用的知識說明,來闡述運動營養,並將營養學轉化爲學員們可理解與使用的實用資訊。並期學員們能從中體會並學習如何改善營養、增進體能、促進健康的方法,並有效落實執行之。

©checkmybodyhealth.com

關於運動營養,你應該知道得更多

許多運動愛好者甚或運動員對於營養飲食的觀念、如何挑選適合自己的飲食模式等等仍不瞭解,其原因出在於不明瞭「營養如何影響運動」的機制,如此一來,長期不適當飲食模式的使用,不僅無法提高運動表現,更甚者可能會傷害身體。【2020運動生理系列認證班】是對於想要獲得運動能力提升的人來說,知識與實務兼具的實用課程。內容包括運動營養主題的深入探討和指導:包含身體營養的攝取,碳水化合物和蛋白質需求建議,如何計算最佳卡路里,如何評估最大化耐力、力量和表現,增肌減脂的營養建議。同時為滿足不同族群的需求,課程亦包含針對婦女,兒童,老年人和素食者的飲食營養規劃,運動增補品的運用、競賽營養補給以及為特定比賽運動的營養計畫建議準備。

專業講師介紹

王鐘賢 教授

現職 長庚大學物理治療學系暨復健科學碩士(博士)班/教授

王鐘賢 教授

課程報名資訊

課程名稱 2020運動系列認證班【運動營養】

課程時間

第一堂:8/24 星期一,晚上6:30~9:30

第二堂:8/27星期四,晚上6:30~9:30

第三堂:8/29星期六,早上9:00~12:00

第四堂:8/31星期一,晚上6:30~9:30 本課程共分為 (一)、(二) 、(三) 、(四) 四堂課,每堂課3小時,合計12小時

課程地點 台北市民生東路二段141號8樓

參加對象 對課程有興趣之學員均可報名

報名費用 原價NT 9,600.- /人,經濟促進方案優惠價NT 7,600.- /人,現正實施中

(學費包含課程講義一份)

課程認證 中華民國物理治療學會繼續教育專業積分(申請中)、中華民國營養師公會全國聯合會繼續教育績分(申請中)

主辦單位 亞洲大學物理治療學系/長庚大學物理治療學系

協辦單位 運動星球

報名詳情 請上 Accupass活動通 報名

運動星球

運動時只喝水﹖ 運動營養師提出專屬自己的運動飲品補給策略

2019-05-14

運動時你喝水還是喝運動飲料?近年減糖意識高漲,大家都知道少喝含糖飲料有益健康,而運動飲料也被列入「危險名單」。根據調查,近9成民眾因擔心運動飲品中含有糖分而選擇純水為運動補給飲品,運動營養師楊承樺對此說明﹕運動飲料含糖是提供運動中所需的能量、減緩運動中的疲勞感,並促進蛋白質修復肌肉的受損,比水更能幫助身體留住水分、延緩運動表現下降,建議運動者不只喝水,也同時配合不同運動強度飲用不同濃度的運動飲料,創造適合自己的運動補給策略!

運動時只喝水﹖ 運動營養師提出專屬自己的運動飲品補給策略

運動飲料的作用

1. 補充流失電解質、能量

跑步時大量排汗,而汗液的主要成分是鈉,鈉是人體內重要的電解質,這就是為何運動時要頻繁補充電解質和水,否則容易導致肌肉動作遲緩或抽筋。楊承樺指出,國人普遍有「運動中攝取糖分是否會導致熱量過剩而破壞體態」的迷思,實際上,只要認真維持運動強度,糖分大多會成為運動過程中的能量被消耗掉。尤其在夏季運動容易大量流汗,電解質流失,透過補充運動飲料除了能補充水分及流失的電解質,更可利用其中糖分提供運動中所需能量、提升運動舒適度、降低疲勞感,讓我們更容易維持甚至增加運動強度,達到更好的塑身效果。

2. 較純水更延長力竭的時間、穩定血糖

學者Chryss Anthopoulos & Williams曾針對運動中飲用運動飲料及純水做出比較,在中高強度運動下,飲用運動飲料比飲用純水更延長了運動到力竭的時間。在中低強度運動下,攝取低糖含電解質的運動飲料,不論是在運動中的水份吸收情況、血糖穩定度,或是力量輸出度上的表現,也都優於飲用純水。

3. 運動後修復受損肌肉

運動後人體肌肉處於受損狀態,為修復運動後受損的細胞,建議在30分鐘內飲用尚未喝完的運動飲料,並搭配額外的醣類食物與蛋白質食物,促進肌肉能量修復,同時避免糖分囤積到脂肪細胞,是一舉兩得的辦法。

運動後建議在30分鐘內飲用尚未喝完的運動飲料,並搭配額外的醣類食物與蛋白質食物

不同運動強度 喝不同濃度運動飲品

隨著不同運動強度,應飲用不同濃度運動飲品。因此楊承樺進一步提出挑選運動飲品建議﹕首先評估自己是中高強度以上的運動,還是中低強度運動。前者建議飲用高濃度含糖量較高的運動飲料(如寶礦力水得),後者可以喝低濃度含糖量較低的運動飲料(如:ion water)。

運動中實際補給飲品策略

以需要長時間運動的馬拉松為例,根據國際馬拉松醫學指導協會(IMMDA)建議,馬拉松跑者在比賽間每小時應喝下400-800毫升(ml)液體。在越溫暖環境且跑速越快的跑者,液體補充需越多;在越涼爽環境且跑速慢的跑者則越低。進一步精算比賽途中該如何補給飲品,建議每20分鐘喝113-237ml運動飲料,並在每個休息站或每1.6公里時交替喝運動飲料和水。

馬拉松比賽途中建議每20分鐘喝113-237ml運動飲料 ©金車大塚

須注意的是,長距離跑步應盡量頻繁補充少量水分,而非一次大量攝取,因為少量液體身體較易吸收。另針對糖尿病患者,應該特別避免補充運動飲料,因為運動飲料糖含量高,建議喝稀釋的生理食鹽水代替。

資料來源/金車大塚

責任編輯/Dama

運動星球

營養師不建議碰的14種食物

2016-10-24

飲食是對身體健康的一個非常重要環節,所謂健康的飲食應以衛生為前提,達到奶類、五穀根莖類、蛋豆魚肉類、蔬菜類、水果類、及油脂類六大類食物均衡攝取,且其攝取量是符合個人一日之營養需求。但是現在人為了訴求方便,常常攝取一些合成的食品或是只吃單一類的食物,長期下來會造成營養不良,導致身體出狀況。以下14種食物由營養師建議盡量避免接觸,以免健康一步一步遠離我們。

想要健康嗎?營養師說這14種食物別碰!

1 纖維營養棒

膳食纖維好處多多除了預防與改善便祕問題之外,還有助於維持體內腸道環境的健康、維持腸道內好菌的生長及提升免疫能力。一天攝取25~35克的膳食纖維對人體還有許多幫助。但是營養師建議,身體所需的營養不應該從營養棒去攝取,因為營養棒中添加了許多人工物,多餘的東西反而會造成身體負擔,應該從天然的食物攝取以達到均衡攝的營養。

纖維營養棒 ©livestrong.com

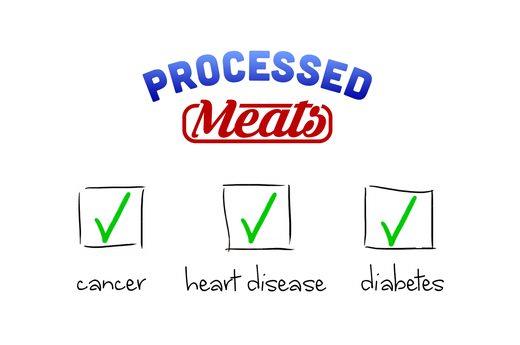

2 加工的肉類食品

「世界衛生組織」公佈最新研究報告,證實吃加工肉品會增加罹患癌症的風險,像是香腸、培根、熱狗等等,都會引發大腸癌。對此專家表示,加工肉品毫無疑問可列為致癌物。至於紅肉它不僅天然還富含許多營養素,適量攝取可以補充身體許多營養。

加工肉品 ©livestrong.com

3 高脂肪食物

脂肪是人體必需的一類營養素,它富含人體所需的多種脂肪酸。適當攝取健康的油脂能幫助我們維持腦部及神經系統,增加肌膚彈性以及骨骼發展和指甲的健康。但是,攝取過多的油脂會造成我們血管內的油脂變高,增加中風的機率以及罹患其他疾病的危險。

高脂肪 ©livestrong.com

4 含糖穀片

一碗經過調味的綜合穀片,它的含糖量可能比一罐可樂還要高,飽和脂肪甚至比一包薯條還多。英國營養師研究指出:有些穀片使用大量糖漿、蜂蜜調味,或使用較多椰子油,脂肪含量相當可觀,建議購買前多留意營養成分標示。當我們攝取過多的糖分不僅會對身體器官造成負荷,還會導致肥胖。

含糖穀片 ©livestrong.com

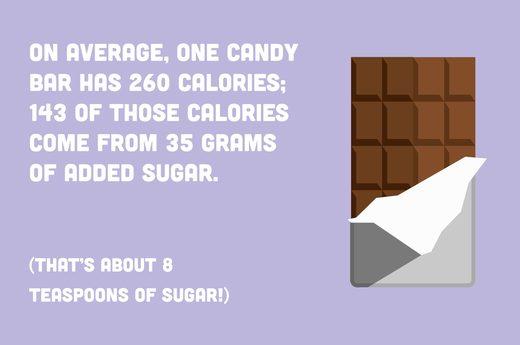

5 糖果

糖果、巧克力是現代人愛不釋口的食物,不過,我們都知道吃下過多的甜食會發胖,但除了體重變重以外,你們知道長期吃這些甜食還會引發許多皮膚問題,嚴重時更會帶來諸多疾病嗎?吃太多加工甜食會造成我們骨質疏鬆、營養不良、貧血,甚至會讓我們情緒變得暴躁,建議你儘可能還是遠離這些甜食吧。

糖果 ©livestrong.com

6 食用明膠

明膠是食品中一種不完全蛋白質,而人體對它吸收利用率非常低。果凍和龜苓膏中的食用明膠除了佔胃的空間以外,完全沒有任何營養成分。因此,盡量不要攝取含食用明膠的食品,尤其是兒童,它會影響其他營養食品的攝入,還可能導致兒童營養不良。

食用明膠 ©livestrong.com

7 速食食物

速食中多數含有高油油炸品,經常吃漢堡、炸雞等速食餐點,容易影響正常發育成長,除了熱量、油脂高易造成肥胖問題,對腦部發育也有不良影響。許多營養學家研究出:為了縮短發育時間,飼料雞會被施打生長賀爾蒙,做成炸雞之後,在賀爾蒙還未代謝掉之前,就被人吃下肚,如果發育中的孩童攝取過多,也可能讓生長板提前關閉,不容易長高,另外,女孩若吃太多炸雞,會造成生理太早熟,影響發育。

速食 ©livestrong.com

8 特調咖啡

一般來說,黑咖啡中不僅含有咖啡因,還富含蛋白質、脂肪、菸鹼酸、單寧酸、生物鹼、鉀、膳食纖維等各種營養成分,可以保護心臟,減少心血管疾病的發生,還可以達到減重瘦身效果。但是現在許多飲品店為了要吸引客源,常在飲品中加了許多東西,像是在咖啡上擠上一層很厚重的鮮奶油,或是在裡面加上濃厚的焦糖。這些加工食材會導致原本咖啡的營養成分被淡化或產生質變,還會造成身體的負擔。

特條咖啡 ©livestrong.com

9 油炸食品

油炸食品幾乎是人人都愛食用的食物,像是:炸薯條、炸雞翅、洋芋片、炸甜甜圈這些食物都酥脆可口、香氣撲鼻,但經常食用對身體健康卻極為不利。油炸食品經高溫處理容易產生亞硝酸鹽類物質,這個物質經常攝取容易致癌,油炸食品也不易消化又比較油膩,容易引起胃的疾病。油炸食品熱量極高,含有較高的油脂和氧化物質,經常食用不僅易導致肥胖,也會導致高血脂和心臟病。

油炸食品 ©livestrong.com

10 冷凍食品

冷凍食品在冷凍的過程中會失去一些維生素和礦物質以及膳食纖維,如果食物加工的程序愈繁複,會導致原本的食材變得不新鮮以及沒有營養價值。根據冷凍食品發展協會的統計,台灣平均每人每年吃掉冷凍食品16公斤,在全世界排名第15。雖然,冷凍食品雖然解決了烹調手續的繁瑣不便,但從健康的角度看,得要多吃新鮮的食材才能真正吃出健康。

冷凍食品 ©livestrong.com

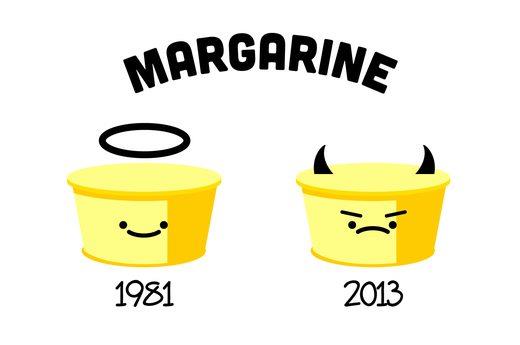

11 人造奶油

每當我們早餐吃吐司時總不忘塗上一層奶油來添加風味,但長期攝取人造奶油不僅會讓身材走樣,還會引發心血管疾病。人造奶油大多由複雜的混合油脂、色素、香料、防腐劑等添加物來混合而成,且幾乎不含任何牛乳成分,奶油的色澤來自食用色素,奶香風味則來自人工香料,都不是純天然。人造奶油在加工油脂過程中,會產生人工反式脂肪酸,對我們健康會造成極大的危害。

人造奶油 ©livestrong.com

12 烘焙食品

每當經過麵包店或蛋糕店時,剛從烤箱出爐的麵包以及蛋糕香氣總是讓人無法招架。據德國的研究報告指出,這些組織裡的乳酸與醋酸大約在出爐2個小時後,才會揮發完全,因剛出爐的麵包在高溫的狀態下,酵素的作用仍然持續進行,這時會含有許多二氧化碳,如果立即食用會造成我們胃部膨脹以及胃酸變多,長期食用下來會導致胃的疾病慢慢浮出。

烘焙食品 ©hfood.be

13 糖霜

為了吸引消費者,許多糕點店會將一般的蛋糕以及餅乾製造出許多不一樣的造型,以及在上面添加許多配料,例如:奶油、糖霜、巧克力⋯等等。但是市面上許多添加白色的人工糖霜,有些是麵粉,有些是滑石粉更有甚者是鈦白粉,當這些工業原料吃多了就會對人體的肝腎有很大的傷害。

奶油糖霜 ©livestrong.com

14 玉米澱粉 Corn Starch

玉米被加工製成玉米澱粉後,原有的水溶性維生素和礦物質會容易隨著高溫烹煮而流失,偶爾吃不至於對人體造成重大影響,但若吃得太多影響主食,恐會因營養攝取不均而出現營養不良、抵抗力下降等問題。玉米澱粉通常被使用作為甜點以及一些零食的材料,購買時應該多注意包裝上的營養成分標示。

玉米粉 ©livestrong.com